Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 8./9.1926/27

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0019

DOI Heft:

1/2. Septemberheft

DOI Artikel:Kühnel-Kunze, Irene: Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters: Ausstellung in Breslau

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0019

Schaffen Schlesiens konnte jedoch nur erreicht werden,

wenn man außer den in den deutschen Museen vorhan-

denen schlesischen Arbeiten, vor allem die zahlreichen

in den Kirchen befindlichen Holzbildwerke und Male-

reien zusammenstellte. Es ist daher das Hauptverdienst

der Ausstellungsleitung, daß sie keine Mühe scheute,

sondern auch aus abgelegenen Dörfern schwer transpor-

table Bildwerke heranholte und in bester Beleuchtung in

den vor einigen Jahren von Hans Poelzig erbauten Aus-

stellungsräumen aufstellte. So sind allein 20 große voll-

ständigeSchnitzaitäre zu sehen, die zumTeil einen außer-

gewöhnlich gutenErhaltungszustand zeigen. DieMühe ist

nicht umsonst gewesen, denn die auf diese Weise zusam-

damit französischer und italienischer Formen entwickeln

sich jedoch bereits im 14. Jahrhundert Stilelemente, die

als spezifisch schlesisch angesehen werden miissen. Der

beliebteste Altartyp wird der „Viereraltar“, dessen

Mittelschrein meistens die Maria mit dem Kind und ihr

zur Seite übereinander die Heiligen Barbara, Margareta,

Katharina, Dorothea enthält. Einer der ältesten dieser

Art mit der Krönung Mariae im Mittelschrein (aus der

Kirche zu Polsnitz) verwendet noch viele Elemente des

frühen 14. Jahrhunderts und beweist, daß die Viereraltäre

des 15. Jahrhunderts nur wenig die ursprüngliche Form

abgewandelt haben. Von dem eigenartigsten schlesischen

Meister des 14. Jahrhunderts, dem Meister der „Löwen-

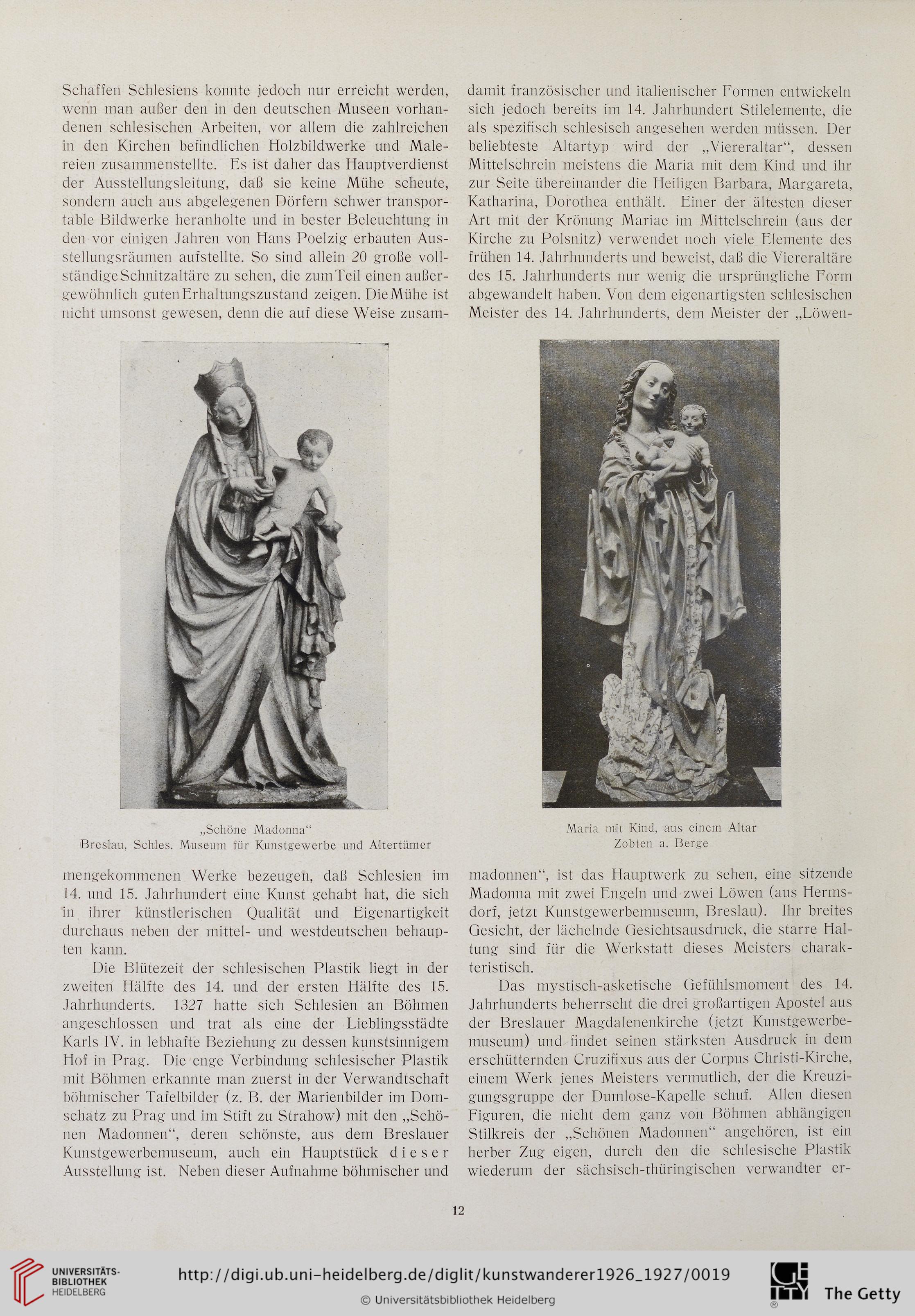

„Schöne Madonna“

Breslau, Schles. Museum fiir Kunstgewerbe und Aitertümer

mengekommenen Werke bezeugen, daß Schlesien im

14. und 15. Jahrhundert eine Kunst gehabt hat, die sicli

in ihrer künstlerischen Qualität und Eigenartigkeit

durchaus nebcn der mittel- und westdeutschen behaup-

ten kann.

Die Blütezeit der schlesischen Plastik liegt in der

zweiten Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 15.

Jahrhunderts. 1327 hatte sich Schlesien an Böhmen

angeschlossen und trat als eine der Lieblingsstädte

Karls IV. in lebhafte Beziehung zu dessen kunstsinnigem

Hof in Prag. Die enge Verbindung schlesischer Plastik

mit Böhmen erkannte man zuerst in der Verwandtschaft

böhmischer Tafelbilder (z. B. der Marienbilder im Dom-

schatz zu Prag und im Stift zu Strahow) mit den „Schö-

nen Madonnen“, deren schönste, aus dem Breslauer

Kunstgewerbemuseum, auch ein Hauptstück d i e s e r

Ausstellung ist. Neben dieser Aufnahme böhmischer und

Maria mit Kind, aus einem Altar

Zobten a. Berge

madonnen“, ist das Hauptwerk zu sehen, eine sitzende

Madonna mit zwei Engeln und zwei Löwen (aus Herms-

dorf, jetzt Kunstgewerbemuseum, Breslau). Ihr breites

Gesicht, der lächelnde Gesichtsausdruck, die starre Hal-

tung sind für die Werkstatt dieses Meisters charak-

teristisch.

Das mystisch-asketische Gefühlsmoment des 14.

Jahrhunderts behcrrscht die drei großartigen Apostel aus

der Breslauer Magdalenenkirche (jetzt Kunstgewerbe-

museum) und findet seinen stärksten Ausdruck in dem

erschütternden Cruzifixus aus der Corpus Christi-Kirche,

einem Werk jenes Meisters vermutlich, der die Kreuzi-

gungsgruppe der Dumlose-Kapelle schuf. Allen diesen

Figuren, die nicht dem ganz von Böhmen abhängigen

Stilkreis der „Schönen Madonnen“ angehören, ist ein

herber Zug eigen, durch den die schlesische Plastik

wiedernm der sächsisch-thüringischen verwandter er-

12

wenn man außer den in den deutschen Museen vorhan-

denen schlesischen Arbeiten, vor allem die zahlreichen

in den Kirchen befindlichen Holzbildwerke und Male-

reien zusammenstellte. Es ist daher das Hauptverdienst

der Ausstellungsleitung, daß sie keine Mühe scheute,

sondern auch aus abgelegenen Dörfern schwer transpor-

table Bildwerke heranholte und in bester Beleuchtung in

den vor einigen Jahren von Hans Poelzig erbauten Aus-

stellungsräumen aufstellte. So sind allein 20 große voll-

ständigeSchnitzaitäre zu sehen, die zumTeil einen außer-

gewöhnlich gutenErhaltungszustand zeigen. DieMühe ist

nicht umsonst gewesen, denn die auf diese Weise zusam-

damit französischer und italienischer Formen entwickeln

sich jedoch bereits im 14. Jahrhundert Stilelemente, die

als spezifisch schlesisch angesehen werden miissen. Der

beliebteste Altartyp wird der „Viereraltar“, dessen

Mittelschrein meistens die Maria mit dem Kind und ihr

zur Seite übereinander die Heiligen Barbara, Margareta,

Katharina, Dorothea enthält. Einer der ältesten dieser

Art mit der Krönung Mariae im Mittelschrein (aus der

Kirche zu Polsnitz) verwendet noch viele Elemente des

frühen 14. Jahrhunderts und beweist, daß die Viereraltäre

des 15. Jahrhunderts nur wenig die ursprüngliche Form

abgewandelt haben. Von dem eigenartigsten schlesischen

Meister des 14. Jahrhunderts, dem Meister der „Löwen-

„Schöne Madonna“

Breslau, Schles. Museum fiir Kunstgewerbe und Aitertümer

mengekommenen Werke bezeugen, daß Schlesien im

14. und 15. Jahrhundert eine Kunst gehabt hat, die sicli

in ihrer künstlerischen Qualität und Eigenartigkeit

durchaus nebcn der mittel- und westdeutschen behaup-

ten kann.

Die Blütezeit der schlesischen Plastik liegt in der

zweiten Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 15.

Jahrhunderts. 1327 hatte sich Schlesien an Böhmen

angeschlossen und trat als eine der Lieblingsstädte

Karls IV. in lebhafte Beziehung zu dessen kunstsinnigem

Hof in Prag. Die enge Verbindung schlesischer Plastik

mit Böhmen erkannte man zuerst in der Verwandtschaft

böhmischer Tafelbilder (z. B. der Marienbilder im Dom-

schatz zu Prag und im Stift zu Strahow) mit den „Schö-

nen Madonnen“, deren schönste, aus dem Breslauer

Kunstgewerbemuseum, auch ein Hauptstück d i e s e r

Ausstellung ist. Neben dieser Aufnahme böhmischer und

Maria mit Kind, aus einem Altar

Zobten a. Berge

madonnen“, ist das Hauptwerk zu sehen, eine sitzende

Madonna mit zwei Engeln und zwei Löwen (aus Herms-

dorf, jetzt Kunstgewerbemuseum, Breslau). Ihr breites

Gesicht, der lächelnde Gesichtsausdruck, die starre Hal-

tung sind für die Werkstatt dieses Meisters charak-

teristisch.

Das mystisch-asketische Gefühlsmoment des 14.

Jahrhunderts behcrrscht die drei großartigen Apostel aus

der Breslauer Magdalenenkirche (jetzt Kunstgewerbe-

museum) und findet seinen stärksten Ausdruck in dem

erschütternden Cruzifixus aus der Corpus Christi-Kirche,

einem Werk jenes Meisters vermutlich, der die Kreuzi-

gungsgruppe der Dumlose-Kapelle schuf. Allen diesen

Figuren, die nicht dem ganz von Böhmen abhängigen

Stilkreis der „Schönen Madonnen“ angehören, ist ein

herber Zug eigen, durch den die schlesische Plastik

wiedernm der sächsisch-thüringischen verwandter er-

12