rungsarbeiten der ägyptischen Behörde haben damit

aufgeräumt und, da weitere Spuren von cancelli dabei

ans Licht kamen, meine in den ersten Grabungsberich-

ten ausgesprochene These bes.tätigt, es handle sich liier

um eine im fünften Jahrhundert errichtete Altaranlage

mit Schrankenwerk nach Analogie der konstantinischen

Apostelbasiliken.

Anton Baumstark und Andere haben die grandiose

Anlage des Menasheiligtums, dereu Linienführung und

Einheitlichkeit die Bewunderung moderner Architekten

wachrief, mit der konstantinischen Paulskirche vcr-

glichen, sie der Doppelkirche zu Ephesos und den schön-

sten justinianischen Schöpfungen an die Seite gestellt.

Unsere Fliegeraufnahme läßt diese Bedeutung ahnen.

Die auf dem Bilde links angrenzenden Gebäude sind

Teile der Menaskoinobien, die mit beinahe 40 000 qm

Umfang ihres Gleichen suchen, dann der Xenodochien

und Hospizbauten für die Pilgerscharen soweit diese

nicht in den Basiliken (Tempelschlaf) oder im Freien

kampierten.

An die auch geschichtlich bezeugte Rolle der Me-

nasstadt als altchristliches „Lourdes“ erinnert weiter

links in der Linie des langen, wagrechten Grabens das

„Heilige Bad“. Die übrigen Prunkbauten der Menapolis,

ihre Eulogienfabriken, Privathäuser, Zisternenanlagen,

Friedhöfe usw. sind niclit mehr anf dieser Platte.

Die Bliitezeit der Menasstadt fällt ins fünfte und

sechste Jahrhundert n. Chr., ihr Verfall iii die frühara-

bische Epoche. Kaiser Zeno von Byzanz, dessen Toch-

ter hier von Elephantiasis geheilt wurde, ließ sich in der

Menapolis einen Palast bauen und zum Schutz gegen die

Beduinen, die eine ständige Gefahr für die Pilger bil-

deten, eine Garnison errichten. Seltsam genug, daß ge-

rade fieißige Beduinenhände es waren, die mir und

rneinem Vetter Falls halfen, die Marmorpracht dieser

verschollenen altchristlichen Kulturstätte, den „Glanz

von ganz Libyen“ wie die Alten sie rühmen, aus einem

C-haos von Schutt und Trümmern teilweise hervorzu-

zaubern und uns so im Rahmen hellenistischer Wall-

fahrtsstätte von einst internationalem Gepräge —• oben-

drein in der Wüste! — zu vermitteln.

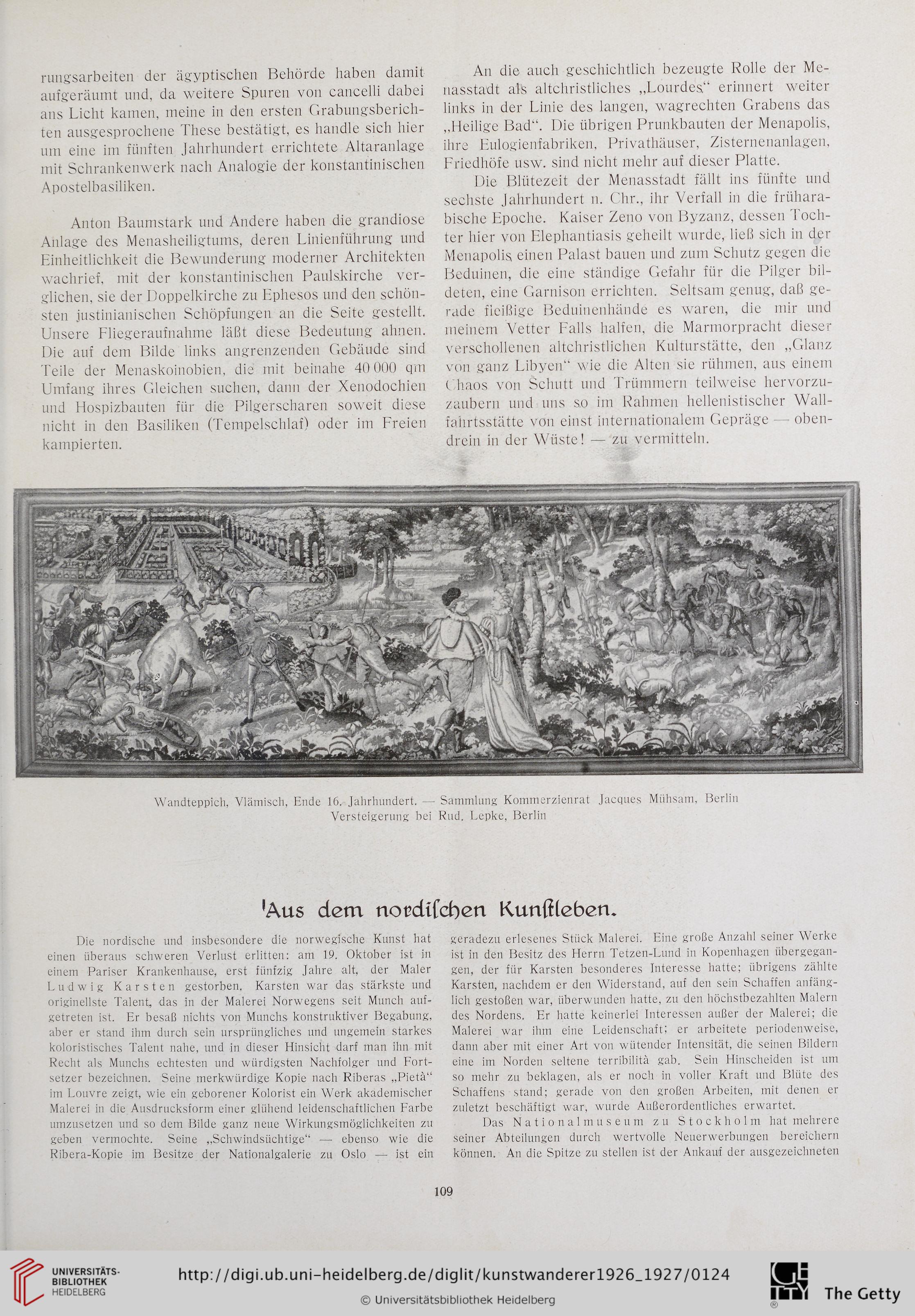

Wandteppich, Vlämisch, Ende 16. Jahrhundert. — Sammlung Kommerzienrat Jacques Mühsam, Berliu

Versteigerung bei Rud. Lepke, Berlin

'Aus dem not’difeben Kunttleben.

Die nordische und insbesondere die norwegische Kunst hat

einen überaus schweren Verlust erlitten: am 19. Oktober ist in

einem Pariser Krankenhause, erst fünfzig Jahre ait, der Maler

Ludwig Karsten gestorben. Karsten war das stärkste und

originellste Talent, das in der Malerei Norwegens seit Munch auf-

getreten ist. Er besaß nichts von Munchs konstruktiver Begabung,

aber er stand ihm durch sein ursprüngliches und ungemein starkes

koloristisches Talent nahe, und in dieser Hinsicht darf man ihn mit

Recht als Munchs echtesten und würdigsten Nachfolger und Fort-

setzer bezeichnen. Seine merkwürdige Kopie nach Riberas „Pietä“

im Louvre zeigt, wie ein geborener Kolorist ein Werk akademischer

Malerei in die Ausdrucksform einer glühend leidenschaftlichen Farbe

umzusetzen und so dem Bilde ganz neue Wirkungsmöglichkeiten zu

geben vermochte. Seine „Schwindsüchtige“ — ebenso wie die

Ribera-Kopie im Besitze der Nationalgalerie zu Oslo — ist ein

geradezu erlesenes Stiick Malerei. Eine große Anzahl seiner Werke

ist in den Besitz des Herrn Tetzen-Lund in Kopenhagen iibergegan-

gen, der fiir Karsten besonderes Interesse hatte; iibrigens zählte

Karsten, nachdem er den Widerstand, auf den sein Schaffen anfäng-

lich gestoßen war, iiberwunden hatte, zu den höchstbezahlten Malern

des Nordens. Er hatte keinerlei Interessen außer der Malerei; die

Malerei war ihm eine Leidenschaft; er arbeitete periodenweise,

dann aber mit einer Art von wütender Intensität, die seinen Bildern

eine im Norden seltene terribilitä gab. Sein Hinscheiden ist um

so mehr zu beklagen, als er noch in voller Kraft und Blüte des

Schaffens stand; gerade von den großen Arbeiten, mit denen er

zuletzt beschäftigt war, wurde Außerordentliches erwartet.

Das N a t i o n a 1 m u s e u m z u S t o c k h o 1 m hat mehrere

seiner Abteilungen durch wertvolle Neuerwerbungen bereichern

können. An die Spitze zu stellen ist der Ankauf der ausgezeiclmeten

109

aufgeräumt und, da weitere Spuren von cancelli dabei

ans Licht kamen, meine in den ersten Grabungsberich-

ten ausgesprochene These bes.tätigt, es handle sich liier

um eine im fünften Jahrhundert errichtete Altaranlage

mit Schrankenwerk nach Analogie der konstantinischen

Apostelbasiliken.

Anton Baumstark und Andere haben die grandiose

Anlage des Menasheiligtums, dereu Linienführung und

Einheitlichkeit die Bewunderung moderner Architekten

wachrief, mit der konstantinischen Paulskirche vcr-

glichen, sie der Doppelkirche zu Ephesos und den schön-

sten justinianischen Schöpfungen an die Seite gestellt.

Unsere Fliegeraufnahme läßt diese Bedeutung ahnen.

Die auf dem Bilde links angrenzenden Gebäude sind

Teile der Menaskoinobien, die mit beinahe 40 000 qm

Umfang ihres Gleichen suchen, dann der Xenodochien

und Hospizbauten für die Pilgerscharen soweit diese

nicht in den Basiliken (Tempelschlaf) oder im Freien

kampierten.

An die auch geschichtlich bezeugte Rolle der Me-

nasstadt als altchristliches „Lourdes“ erinnert weiter

links in der Linie des langen, wagrechten Grabens das

„Heilige Bad“. Die übrigen Prunkbauten der Menapolis,

ihre Eulogienfabriken, Privathäuser, Zisternenanlagen,

Friedhöfe usw. sind niclit mehr anf dieser Platte.

Die Bliitezeit der Menasstadt fällt ins fünfte und

sechste Jahrhundert n. Chr., ihr Verfall iii die frühara-

bische Epoche. Kaiser Zeno von Byzanz, dessen Toch-

ter hier von Elephantiasis geheilt wurde, ließ sich in der

Menapolis einen Palast bauen und zum Schutz gegen die

Beduinen, die eine ständige Gefahr für die Pilger bil-

deten, eine Garnison errichten. Seltsam genug, daß ge-

rade fieißige Beduinenhände es waren, die mir und

rneinem Vetter Falls halfen, die Marmorpracht dieser

verschollenen altchristlichen Kulturstätte, den „Glanz

von ganz Libyen“ wie die Alten sie rühmen, aus einem

C-haos von Schutt und Trümmern teilweise hervorzu-

zaubern und uns so im Rahmen hellenistischer Wall-

fahrtsstätte von einst internationalem Gepräge —• oben-

drein in der Wüste! — zu vermitteln.

Wandteppich, Vlämisch, Ende 16. Jahrhundert. — Sammlung Kommerzienrat Jacques Mühsam, Berliu

Versteigerung bei Rud. Lepke, Berlin

'Aus dem not’difeben Kunttleben.

Die nordische und insbesondere die norwegische Kunst hat

einen überaus schweren Verlust erlitten: am 19. Oktober ist in

einem Pariser Krankenhause, erst fünfzig Jahre ait, der Maler

Ludwig Karsten gestorben. Karsten war das stärkste und

originellste Talent, das in der Malerei Norwegens seit Munch auf-

getreten ist. Er besaß nichts von Munchs konstruktiver Begabung,

aber er stand ihm durch sein ursprüngliches und ungemein starkes

koloristisches Talent nahe, und in dieser Hinsicht darf man ihn mit

Recht als Munchs echtesten und würdigsten Nachfolger und Fort-

setzer bezeichnen. Seine merkwürdige Kopie nach Riberas „Pietä“

im Louvre zeigt, wie ein geborener Kolorist ein Werk akademischer

Malerei in die Ausdrucksform einer glühend leidenschaftlichen Farbe

umzusetzen und so dem Bilde ganz neue Wirkungsmöglichkeiten zu

geben vermochte. Seine „Schwindsüchtige“ — ebenso wie die

Ribera-Kopie im Besitze der Nationalgalerie zu Oslo — ist ein

geradezu erlesenes Stiick Malerei. Eine große Anzahl seiner Werke

ist in den Besitz des Herrn Tetzen-Lund in Kopenhagen iibergegan-

gen, der fiir Karsten besonderes Interesse hatte; iibrigens zählte

Karsten, nachdem er den Widerstand, auf den sein Schaffen anfäng-

lich gestoßen war, iiberwunden hatte, zu den höchstbezahlten Malern

des Nordens. Er hatte keinerlei Interessen außer der Malerei; die

Malerei war ihm eine Leidenschaft; er arbeitete periodenweise,

dann aber mit einer Art von wütender Intensität, die seinen Bildern

eine im Norden seltene terribilitä gab. Sein Hinscheiden ist um

so mehr zu beklagen, als er noch in voller Kraft und Blüte des

Schaffens stand; gerade von den großen Arbeiten, mit denen er

zuletzt beschäftigt war, wurde Außerordentliches erwartet.

Das N a t i o n a 1 m u s e u m z u S t o c k h o 1 m hat mehrere

seiner Abteilungen durch wertvolle Neuerwerbungen bereichern

können. An die Spitze zu stellen ist der Ankauf der ausgezeiclmeten

109