Dte Ausfteüung islamtfebet’ Kunft tm Jiaag

üon

Jas Gemeente-Museum im Haag hat in den letzten

Jahren dank der rührigen Wirksamkeit dcs

Konservators Dr. Gallois eine Anzahl bemerkenswerter

Objekte islamischer Kunst erworben, die im Mai und

Juni dieses Jahres im Rahmen einer von der Museums-

leitung veranstalteten, etwa 280 Objekte umfassenden

islamischen Kunstschau einem größeren Publikum

überhaupt erst verständlich wurden. Gerade für eine

kleinere, vielseitig orientierte Sammlüng dürfte dieser

We^, dem Institut neue Funde zu werben und den

Kunstliebhabern willkommene Anregungen zu bieten,

der ric-htigste sein, und man darf den Herren van Gelder

und Gallois zu ihrem in diesem Sinne gedachten Unter-

nehmen allen Erfolg wünschen.

Der hoüändische Besitz an islamischer Kunst er-

scheint besonders gering, wenn man sich vergegen-

wärtigt, welche unverhältnismäßig gmße Zahl bedeu-

tender Vertreter der Arabistik und Islamkunde dieses

Land in seiner berühmten Leidener Schule aufzuweisen

hat; diese Tatsache bestätigt leider die auch ander-

wärts gemachte Beobachtung, daß die Beschäftigung

mit der Wissenschaft des Orients sich mit einer Ver-

ständnislosigkeit gegenüber seinen Kunsterzeugnissen

offenbar aurchaus verträgt. Jedenfalls war man im

Haag im wesentlichen auf ausländische Leihgaben von

Museen, Sammlern und Händlern angewiesen, und die

von Dr. Gallois getroffenc Auswahl darf als besonders

glücklich bezeichnet werden, weil sie charakteristische

und qualitätvolle Werke aus fast allen Einzelgebieten

vereinigt.

Selbst für den Spezialisten, dem die große, in ihrer

Art kaum je wieder erreichbare Münchener Ausstellung

von 1910 als Merkstein gilt, gab es bei dieser viel be-

scheideneren Veranstaltung einige kleine Ueber-

raschungen, abgesehen davon, daß auch ein Wieder-

sehen mit vertrauten Kunstwerken von Zeit zu Zeit

erforderlich ist, um alte Anschauungen an den inzwi-

schen gesammelten neuen Eindrücken zu überprüfen.

Das gilt vor allem von den tauschierten, sogenannten

M o s u 1 b r o n z e n des 13. Jahrhunderts, deren Kunst-

exponenten — der 1248 datierte Leuchtcr des Musee

dcs Arts decoratifs in Paris, die Kannen von R. Koech-

lin und J. Homberg, dic eigenartige, ricsige Pilger-

flasche der Eumorphopoulos Collection — man gar

nicht oft genug sehen kann, um sicli stets von neuem

zu überzeugen, auf wie schwachen Füßen unser Wissen

in diesen Dingen steht. Zu den zahlreich erhaltenen

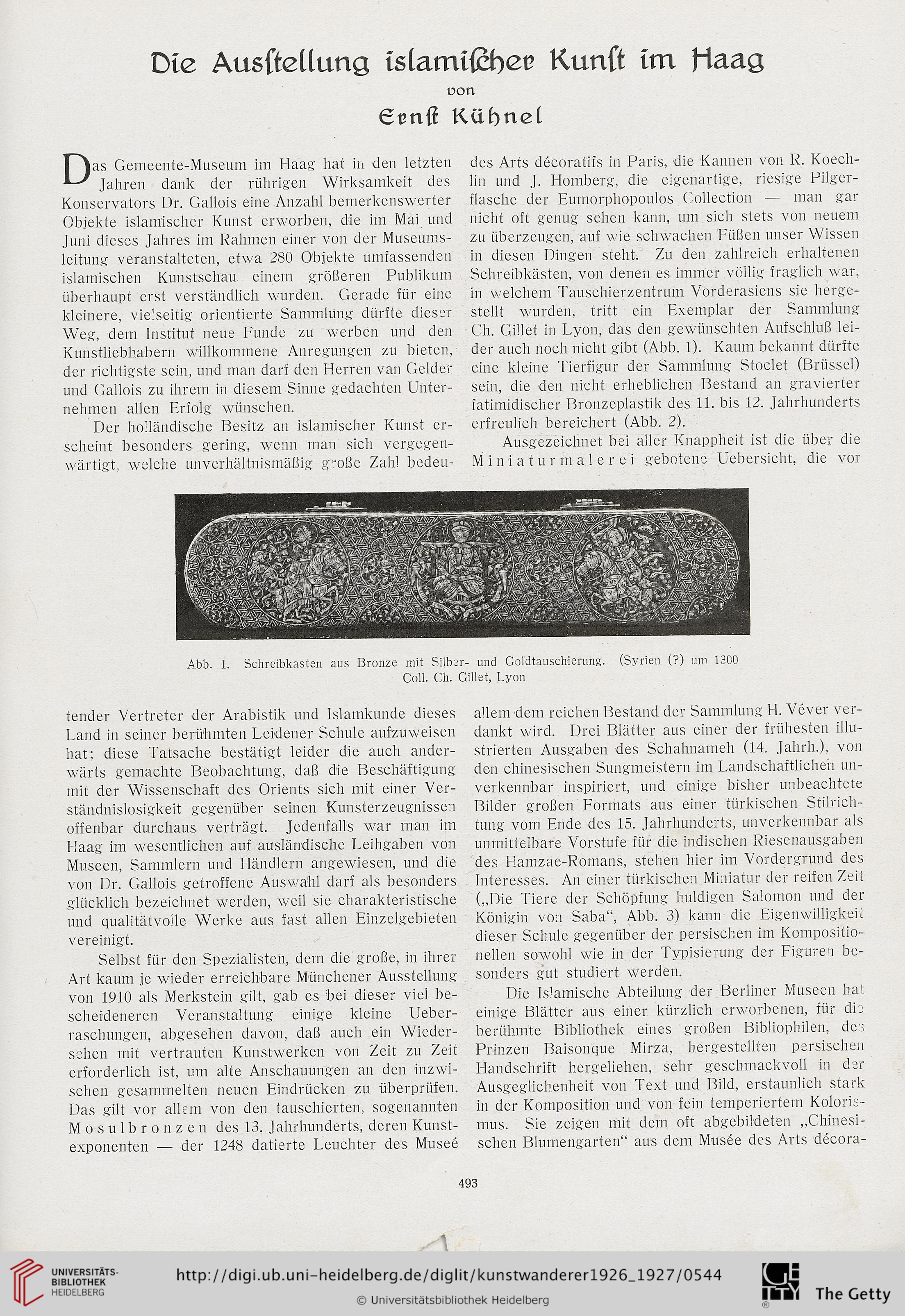

Schreibkästen, von denen es inuncr völlig fraglich war,

in welchem Tauschierzentrum Vörderasiens sie herge-

stellt wurden, tritt ein Exemplar der Sammlung

Ch. Gillet in Lyon, das den gewünschten Aufschluß lei-

der auch noch nicht gibt (Abb. 1). Kaum bekannt diirfte

eine kleine Tierfigur dcr Sammlung Stoclet (Brüssel)

sein, die den nicht erheblichen Bestand an gravierter

fatimidischer Bronzeplastik des 11. bis 12. Jahrhunderts

crfreulich bereichert (Abb. 2).

Ausgezeichnet bei aller Knappheit ist die iiber die

Miniaturmalerei gebotene Uebersicht, die vor

allem dem reichen Bestand der Sammhmg H. Vever ver-

dankt wird. Drei Blätter aus einer der frühesten illu-

strierten Ausgaben des Schahnameh (14. Jahrh.), von

den chinesischen Sungmeistern im Landschaftlicheh un-

verkennbar inspiriert, und einige bisher unbeachtetc

Bilder großen Formats aus einer türkischen Stilrich-

tung vom Ende des 15. Jahrhunderts, unverkennbar als

unmittelbare Vorstufe für die indischen Riesenausgaben

des Hamzae-Romans, stehen hier im Vordergrund des

Interesses. An einer türkischen Miniatur der reifen Zeit

(„Die Tiere der Schöpfung huldigen Salomon und der

Königin von Saba“, Abb. 3) kann die Eigenwdlligkeii

dieser Schule gegenüber der persischen im Kompositio-

nellen sowohl wie in der Typisierung der Figuren be-

sonders gut studiert werden.

Die Isiamische Abteilung der Berliner Museen hat

einige Blätter aus einer kürzlich erworbenen, für di:

beriihmte Bibliothek eincs großen Bibliophilen, des

Prinzen Baisonque Mirza, hergestellten persisclien

Handschrift hergeliehen, sehr geschmackvoll in der

Ausgeglichenheit von Text und Bild, erstaunlich stark

in der Komposition und von fein temperiertem Koloris-

mus. Sic zeigen mit dem oft abgebildeten „Chinesi-

schen Blumengarten“ aus dem Musee des Arts decora-

Abb. 1. Schreibkasten aus Bronze mit Silber- und Goldtauschierung. (Syrien (?) um 1300

Coll. Ch. Gillet, Lyon

493

üon

Jas Gemeente-Museum im Haag hat in den letzten

Jahren dank der rührigen Wirksamkeit dcs

Konservators Dr. Gallois eine Anzahl bemerkenswerter

Objekte islamischer Kunst erworben, die im Mai und

Juni dieses Jahres im Rahmen einer von der Museums-

leitung veranstalteten, etwa 280 Objekte umfassenden

islamischen Kunstschau einem größeren Publikum

überhaupt erst verständlich wurden. Gerade für eine

kleinere, vielseitig orientierte Sammlüng dürfte dieser

We^, dem Institut neue Funde zu werben und den

Kunstliebhabern willkommene Anregungen zu bieten,

der ric-htigste sein, und man darf den Herren van Gelder

und Gallois zu ihrem in diesem Sinne gedachten Unter-

nehmen allen Erfolg wünschen.

Der hoüändische Besitz an islamischer Kunst er-

scheint besonders gering, wenn man sich vergegen-

wärtigt, welche unverhältnismäßig gmße Zahl bedeu-

tender Vertreter der Arabistik und Islamkunde dieses

Land in seiner berühmten Leidener Schule aufzuweisen

hat; diese Tatsache bestätigt leider die auch ander-

wärts gemachte Beobachtung, daß die Beschäftigung

mit der Wissenschaft des Orients sich mit einer Ver-

ständnislosigkeit gegenüber seinen Kunsterzeugnissen

offenbar aurchaus verträgt. Jedenfalls war man im

Haag im wesentlichen auf ausländische Leihgaben von

Museen, Sammlern und Händlern angewiesen, und die

von Dr. Gallois getroffenc Auswahl darf als besonders

glücklich bezeichnet werden, weil sie charakteristische

und qualitätvolle Werke aus fast allen Einzelgebieten

vereinigt.

Selbst für den Spezialisten, dem die große, in ihrer

Art kaum je wieder erreichbare Münchener Ausstellung

von 1910 als Merkstein gilt, gab es bei dieser viel be-

scheideneren Veranstaltung einige kleine Ueber-

raschungen, abgesehen davon, daß auch ein Wieder-

sehen mit vertrauten Kunstwerken von Zeit zu Zeit

erforderlich ist, um alte Anschauungen an den inzwi-

schen gesammelten neuen Eindrücken zu überprüfen.

Das gilt vor allem von den tauschierten, sogenannten

M o s u 1 b r o n z e n des 13. Jahrhunderts, deren Kunst-

exponenten — der 1248 datierte Leuchtcr des Musee

dcs Arts decoratifs in Paris, die Kannen von R. Koech-

lin und J. Homberg, dic eigenartige, ricsige Pilger-

flasche der Eumorphopoulos Collection — man gar

nicht oft genug sehen kann, um sicli stets von neuem

zu überzeugen, auf wie schwachen Füßen unser Wissen

in diesen Dingen steht. Zu den zahlreich erhaltenen

Schreibkästen, von denen es inuncr völlig fraglich war,

in welchem Tauschierzentrum Vörderasiens sie herge-

stellt wurden, tritt ein Exemplar der Sammlung

Ch. Gillet in Lyon, das den gewünschten Aufschluß lei-

der auch noch nicht gibt (Abb. 1). Kaum bekannt diirfte

eine kleine Tierfigur dcr Sammlung Stoclet (Brüssel)

sein, die den nicht erheblichen Bestand an gravierter

fatimidischer Bronzeplastik des 11. bis 12. Jahrhunderts

crfreulich bereichert (Abb. 2).

Ausgezeichnet bei aller Knappheit ist die iiber die

Miniaturmalerei gebotene Uebersicht, die vor

allem dem reichen Bestand der Sammhmg H. Vever ver-

dankt wird. Drei Blätter aus einer der frühesten illu-

strierten Ausgaben des Schahnameh (14. Jahrh.), von

den chinesischen Sungmeistern im Landschaftlicheh un-

verkennbar inspiriert, und einige bisher unbeachtetc

Bilder großen Formats aus einer türkischen Stilrich-

tung vom Ende des 15. Jahrhunderts, unverkennbar als

unmittelbare Vorstufe für die indischen Riesenausgaben

des Hamzae-Romans, stehen hier im Vordergrund des

Interesses. An einer türkischen Miniatur der reifen Zeit

(„Die Tiere der Schöpfung huldigen Salomon und der

Königin von Saba“, Abb. 3) kann die Eigenwdlligkeii

dieser Schule gegenüber der persischen im Kompositio-

nellen sowohl wie in der Typisierung der Figuren be-

sonders gut studiert werden.

Die Isiamische Abteilung der Berliner Museen hat

einige Blätter aus einer kürzlich erworbenen, für di:

beriihmte Bibliothek eincs großen Bibliophilen, des

Prinzen Baisonque Mirza, hergestellten persisclien

Handschrift hergeliehen, sehr geschmackvoll in der

Ausgeglichenheit von Text und Bild, erstaunlich stark

in der Komposition und von fein temperiertem Koloris-

mus. Sic zeigen mit dem oft abgebildeten „Chinesi-

schen Blumengarten“ aus dem Musee des Arts decora-

Abb. 1. Schreibkasten aus Bronze mit Silber- und Goldtauschierung. (Syrien (?) um 1300

Coll. Ch. Gillet, Lyon

493