Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 8./9.1926/27

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0359

DOI Heft:

1./2. Aprilheft

DOI Artikel:Verres, Rudolf: Eine thronende Mutter Gottes aus der Frühzeit der gotischen Plastik Kölns

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0359

€tne tbeonende Mutteß Qottes

aus det? fmtyzeit dev gotifcben ptaßtk Kötns

oon

Rudolf Uccccs

Jer vor einigen Monaten erfolgte Tod des Kölner

Regierungspräsidenten Grafen Adelmann zieht

die Veräußerung der Kunstschätze dieses rheinischen

Sammlers nach sich. Der augenblickliche Aufenthalt

seiner Sammlungen in Berlin (die Versteigerung ist Aus-

gang des April bei Paul Cassirer) und der bevorstehende

Besitzwechsel legen es nahe, die große Schnitzfigur der

thronenden Maria mit dem stehenden Kinde, die durch

die Kölner Jahrtausendausstellung 1925 allgemein be-

kannt geworden ist und wohl das Hauptstück des Graf

Adelmann’schen Kunstbesitzes biklete, in die Literatur

einzuführen.

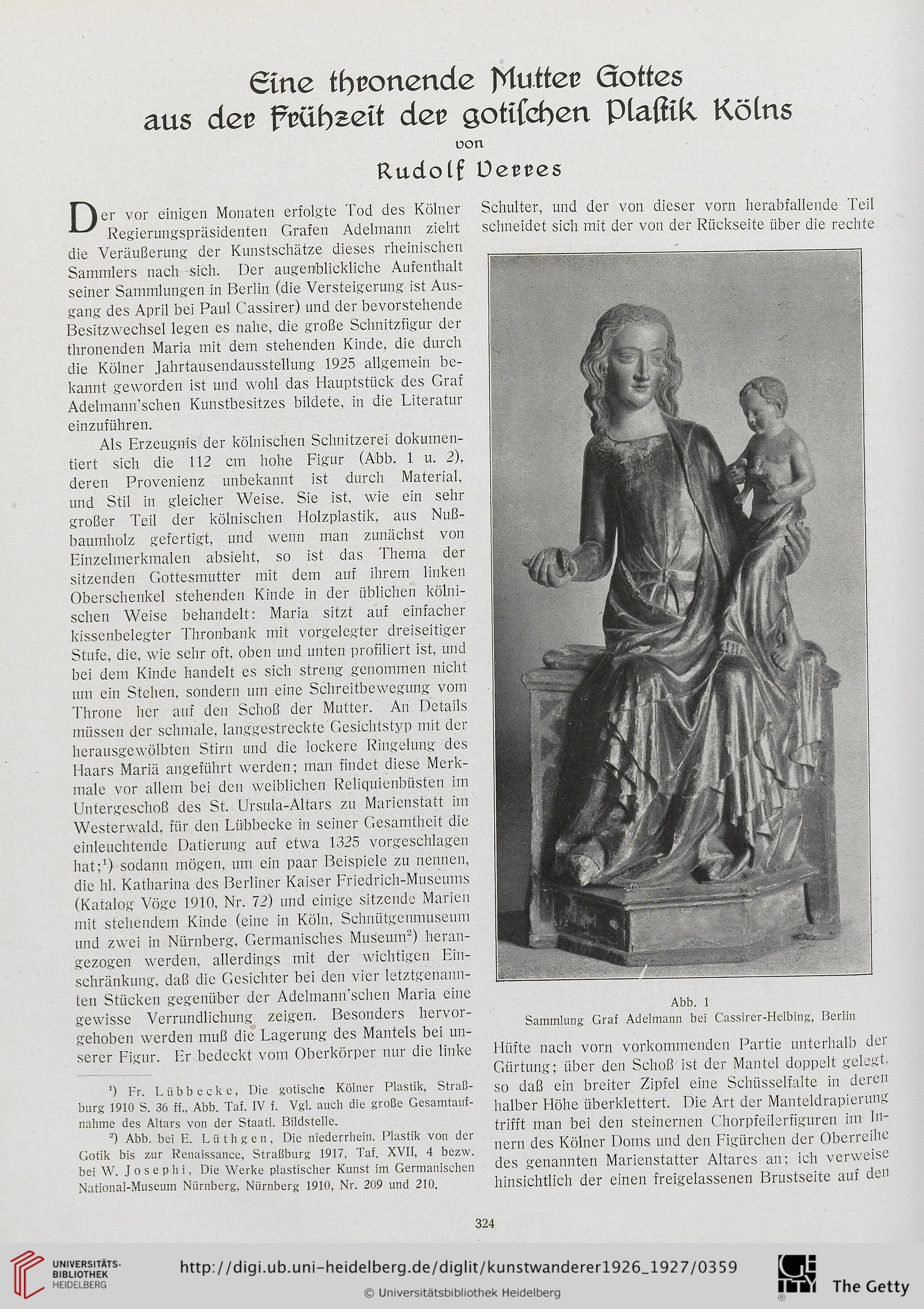

Als Erzeugnis der kölnischen Schnitzerei dokumen-

tiert sich die 112 cm hohe Figur (Abb. 1 u. 2),

deren Provenienz unbekannt ist durch Material,

und Stil in gleicher Weise. Sie ist, wie ein sehr

großer Teii der kölnischen Holzplastik, aus Nuß-

baumholz gefertigt, und wenn man zunächst von

Einzelmerkmaien absieht, so ist das Thema der

sitzenden Gottesmutter mit dem auf ihrem linken

Oberschenkel stehenden Kinde in der üblichen kölni-

schen Weise behandelt: Maria sitzt auf einfacher

kissenbelegter Thronbank mit vorgelcgter dreiseitiger

Stufe, die, wie sehr oft, oben und unten profiliert ist, und

bei dem Kindc handelt es sicli streng genommen nicht

um ein Stehen, sondern um eine Schreitbewegung vom

Throne her auf den Sclioß der Mutter. An Details

müssen der schmale, langgestreckte Gcsiclitstyp mit der

herausgewölbten Stirn und die lockere Ringelung des

Haars Mariä angeführt werden; man findet diese Merk-

male vor allem bei den weiblichen Reliquienbüsten im

Untergcschoß des St. Ursula-Altars zu Maricnstatt im

Westerwald, ftir den Liibbecke in seincr Gesamthcit die

einleuchtende Datierung auf etwa 1325 vorgeschlagen

liat;1) sodann mögen, um ein paar Beispiele zu nennen,

die hl. Katharina des Berliner Kaiser Friedrich-Museums

(Katalog Vögc 1910. Nr. 72) und cinige sitzende Marien

mit stehendem Kinde (eine in Köln, Schnütgenmuseum

und zwei in Nürnberg, Germanisches Museum2) herau-

gezogen werden, allerdings mit der wichtigen Ein-

schränkung, daß die Gesichter bei den vicr letztgenann-

ten Stücken gegenüber der Adelmann’schen Maria eine

gewisse Verrundlichung zeigen. Besondcrs hervor-

gehoben werden muß die Lagerung des Mantels bei un-

serer Figur. Er bedcckt vom Obcrkörper nur die linke

0 Fr. L ii b b e c k c , Die gotischc Kölner Plastik, Straß-

burg 1910 S. 36 ff., Abb. Taf. IV f. Vgl. auch die große Gesamtauf-

nahme des Altars von der Staatl. Bildstelle.

") Abb. bei E. Ltithgen, Die niederrhein. Plastik von der

Gotik bis zur Retiaissance, Straßburg 1917, Taf. XVII, 4 bezw.

bei W. Josephi, Die Werke plastischer Kunst im Germanischen

National-Museum Nürnberg, Niirnberg 1910, Nr. 209 und 210.

Schulter, und der von dieser vorn herabfallende Teil

schneidet sich mit der von der Rückseite über die rechte

Abb. 1

Sammlung Graf Adelmann bei Cassirer-Helbing, Berlin

Hüfte nach vorn vorkommenden Partie unterhalb der

Gürtung; über den Schoß ist der Mantel doppelt gelegt,

so daß ein breiter Zipfel eine Schüsselfalte in deren

lialber Höhe überklettert. Die Art der Manteldrapierung

trifft man bei den steinernen Chorpfeilerfiguren im In-

nern des Kölner Doms und den Figürchen der Oberreihe

des genannten Marienstattcr Altarcs an; ich verweise

hinsichtlich der einen freigelassenen Brustseite auf den

324

aus det? fmtyzeit dev gotifcben ptaßtk Kötns

oon

Rudolf Uccccs

Jer vor einigen Monaten erfolgte Tod des Kölner

Regierungspräsidenten Grafen Adelmann zieht

die Veräußerung der Kunstschätze dieses rheinischen

Sammlers nach sich. Der augenblickliche Aufenthalt

seiner Sammlungen in Berlin (die Versteigerung ist Aus-

gang des April bei Paul Cassirer) und der bevorstehende

Besitzwechsel legen es nahe, die große Schnitzfigur der

thronenden Maria mit dem stehenden Kinde, die durch

die Kölner Jahrtausendausstellung 1925 allgemein be-

kannt geworden ist und wohl das Hauptstück des Graf

Adelmann’schen Kunstbesitzes biklete, in die Literatur

einzuführen.

Als Erzeugnis der kölnischen Schnitzerei dokumen-

tiert sich die 112 cm hohe Figur (Abb. 1 u. 2),

deren Provenienz unbekannt ist durch Material,

und Stil in gleicher Weise. Sie ist, wie ein sehr

großer Teii der kölnischen Holzplastik, aus Nuß-

baumholz gefertigt, und wenn man zunächst von

Einzelmerkmaien absieht, so ist das Thema der

sitzenden Gottesmutter mit dem auf ihrem linken

Oberschenkel stehenden Kinde in der üblichen kölni-

schen Weise behandelt: Maria sitzt auf einfacher

kissenbelegter Thronbank mit vorgelcgter dreiseitiger

Stufe, die, wie sehr oft, oben und unten profiliert ist, und

bei dem Kindc handelt es sicli streng genommen nicht

um ein Stehen, sondern um eine Schreitbewegung vom

Throne her auf den Sclioß der Mutter. An Details

müssen der schmale, langgestreckte Gcsiclitstyp mit der

herausgewölbten Stirn und die lockere Ringelung des

Haars Mariä angeführt werden; man findet diese Merk-

male vor allem bei den weiblichen Reliquienbüsten im

Untergcschoß des St. Ursula-Altars zu Maricnstatt im

Westerwald, ftir den Liibbecke in seincr Gesamthcit die

einleuchtende Datierung auf etwa 1325 vorgeschlagen

liat;1) sodann mögen, um ein paar Beispiele zu nennen,

die hl. Katharina des Berliner Kaiser Friedrich-Museums

(Katalog Vögc 1910. Nr. 72) und cinige sitzende Marien

mit stehendem Kinde (eine in Köln, Schnütgenmuseum

und zwei in Nürnberg, Germanisches Museum2) herau-

gezogen werden, allerdings mit der wichtigen Ein-

schränkung, daß die Gesichter bei den vicr letztgenann-

ten Stücken gegenüber der Adelmann’schen Maria eine

gewisse Verrundlichung zeigen. Besondcrs hervor-

gehoben werden muß die Lagerung des Mantels bei un-

serer Figur. Er bedcckt vom Obcrkörper nur die linke

0 Fr. L ii b b e c k c , Die gotischc Kölner Plastik, Straß-

burg 1910 S. 36 ff., Abb. Taf. IV f. Vgl. auch die große Gesamtauf-

nahme des Altars von der Staatl. Bildstelle.

") Abb. bei E. Ltithgen, Die niederrhein. Plastik von der

Gotik bis zur Retiaissance, Straßburg 1917, Taf. XVII, 4 bezw.

bei W. Josephi, Die Werke plastischer Kunst im Germanischen

National-Museum Nürnberg, Niirnberg 1910, Nr. 209 und 210.

Schulter, und der von dieser vorn herabfallende Teil

schneidet sich mit der von der Rückseite über die rechte

Abb. 1

Sammlung Graf Adelmann bei Cassirer-Helbing, Berlin

Hüfte nach vorn vorkommenden Partie unterhalb der

Gürtung; über den Schoß ist der Mantel doppelt gelegt,

so daß ein breiter Zipfel eine Schüsselfalte in deren

lialber Höhe überklettert. Die Art der Manteldrapierung

trifft man bei den steinernen Chorpfeilerfiguren im In-

nern des Kölner Doms und den Figürchen der Oberreihe

des genannten Marienstattcr Altarcs an; ich verweise

hinsichtlich der einen freigelassenen Brustseite auf den

324