Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 8./9.1926/27

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0217

DOI Heft:

1./2. Januarheft

DOI Artikel:Klar, Martin: Zur Geschichte der Porzellain-Fabrik in Plaue a.d. Havel

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0217

Euc Ge{ebid)te dev PocEettainsfabctk in ptaue a. d. Jiaoet

üon

]Ylacttn Klac

I rotz der Beachtung, die die märkische Keramik seit

* der Berliner Ausstellung und der Veröffentlichung

Otto von Falkes „Altberliner Fayencen“ gefunden hat,

sind unsere Kenntnisse der keramischen Fabrik in Plaue

a. d. Havel und ihrer Erzeugnis.se nicht reicher gewor-

den. Ernst Zimmermann hat 1908 in den Monatsheften

für Kunsiwissenschaft die Plauer Steinzeugware kri-

tisch festgelegt und klar von den Arbeiten Boettgers

abgegrenzt und Schnorr von Carolsfeld stellte 1922 im

Kunstwanderer die literarischen Notizen über die bisher

völlig unbekannten Plauer Fayencefabrikate an der

Hand der 1811 erschienenen Sybel’schen Nachrichten

zusammen. Genannte Arbeiten erschöpfen die Quellen,

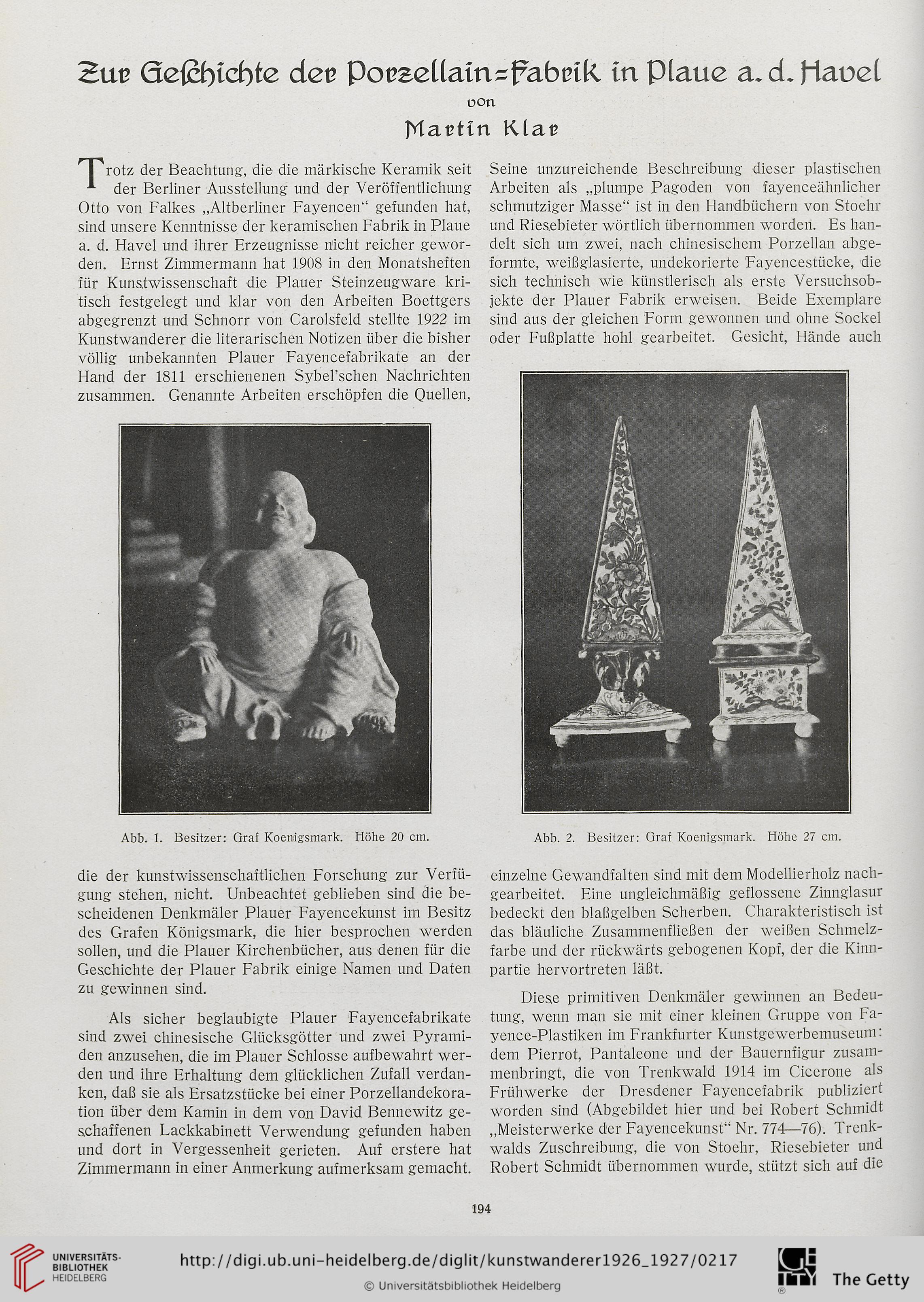

Abb. 1. Besitzer: Qraf Koenigsmark. Höhe 20 cm.

die der kunstwissenschaftlichen Forschung zur Verfü-

gung stehen, nicht. Unbeachtet geblieben sind die be-

scheidenen Denkmäler Plauer Fayencekunst im Besitz

des Grafen Königsmark, die hier besprochen werden

sollen, und die Plauer Kirchenbücher, aus denen für die

Geschichte der Plauer Fabrik einige Namen und Daten

zu gewinnen sind.

Als sicher beglaubigte Plauer Fayencefabrikate

sind zwei chinesische Glücksgötter und zwei Pyrami-

den anzusehen, die im Plauer Schlosse aufbewahrt wer-

den und ihre Erhaltung dem glücklichen Zufall verdan-

ken, daß sie als Ersatzstücke bei einer Porzellandekora-

tion über dem Kamin in dem von David Bennewitz ge-

schaffenen Fackkabinett Verwendung gefunden haben

und dort in Vergessenheit gerieten. Auf erstere hat

Zimmermann in einer Anmerkung aufmerksam gemacht.

Seine unzureichende Beschreibung dieser plastischen

Arbeiten als „plumpe Pagoden von fayenceähnlicher

schmutziger Masse“ ist in den Handbüchern von Stoehr

und Riesebieter wörtlich übernommen worden. Es han-

delt sich um zwei, nach chinesischem Porzellan abge-

formte, weißglasierte, undekorierte Fayencestiicke, die

sich technisch wie künstlerisch als erste Versuchsob-

jekte der Plauer Fabrik erweisen. Beide Exemplare

sind aus der gleichen Form gewonnen und ohne Sockel

oder Fußplatte hohl gearbeitet. Gesicht, Hände auch

Abb. 2. Besitzer: Graf Kocnigsmark. Höhe 27 cm.

einzelne Gewandfalten sind mit dem Modellierholz nach-

gearbeitet. Eine ungleichmäßig geflossene Zinnglasur

bedeckt den blaßgelben Scherben. Charakteristisch ist

das bläuliche Zusammeufließen der weißen Schmelz-

farbe und der rückwärts gebogenen Kopf, der die Kinn-

partie hervortreten läßt.

Diese primitiven Denkmäler gewinnen an Bedeu-

tung, wenn man sie mit einer kleinen Gruppe von Fa-

yence-Plastiken im Frankfurter Kunstgewerbemuseum'

dem Pierrot, Pantaleone und der Bauernfigur zusam-

menbringt, die von Trenkwald 1914 im Cicerone als

Frühwerke der Dresdcner Fayencefabrik publiziert

wordeu sind (Abgebildet hier und bei Robert Schmidt

„Meisterwerke der Fayencekunst“ Nr. 774—76). Trenk-

walds Zuschreibung, die von Stoehr, Riesebieter und

Robert Schmidt übernommen wurde, stiitzt sich auf die

194

üon

]Ylacttn Klac

I rotz der Beachtung, die die märkische Keramik seit

* der Berliner Ausstellung und der Veröffentlichung

Otto von Falkes „Altberliner Fayencen“ gefunden hat,

sind unsere Kenntnisse der keramischen Fabrik in Plaue

a. d. Havel und ihrer Erzeugnis.se nicht reicher gewor-

den. Ernst Zimmermann hat 1908 in den Monatsheften

für Kunsiwissenschaft die Plauer Steinzeugware kri-

tisch festgelegt und klar von den Arbeiten Boettgers

abgegrenzt und Schnorr von Carolsfeld stellte 1922 im

Kunstwanderer die literarischen Notizen über die bisher

völlig unbekannten Plauer Fayencefabrikate an der

Hand der 1811 erschienenen Sybel’schen Nachrichten

zusammen. Genannte Arbeiten erschöpfen die Quellen,

Abb. 1. Besitzer: Qraf Koenigsmark. Höhe 20 cm.

die der kunstwissenschaftlichen Forschung zur Verfü-

gung stehen, nicht. Unbeachtet geblieben sind die be-

scheidenen Denkmäler Plauer Fayencekunst im Besitz

des Grafen Königsmark, die hier besprochen werden

sollen, und die Plauer Kirchenbücher, aus denen für die

Geschichte der Plauer Fabrik einige Namen und Daten

zu gewinnen sind.

Als sicher beglaubigte Plauer Fayencefabrikate

sind zwei chinesische Glücksgötter und zwei Pyrami-

den anzusehen, die im Plauer Schlosse aufbewahrt wer-

den und ihre Erhaltung dem glücklichen Zufall verdan-

ken, daß sie als Ersatzstücke bei einer Porzellandekora-

tion über dem Kamin in dem von David Bennewitz ge-

schaffenen Fackkabinett Verwendung gefunden haben

und dort in Vergessenheit gerieten. Auf erstere hat

Zimmermann in einer Anmerkung aufmerksam gemacht.

Seine unzureichende Beschreibung dieser plastischen

Arbeiten als „plumpe Pagoden von fayenceähnlicher

schmutziger Masse“ ist in den Handbüchern von Stoehr

und Riesebieter wörtlich übernommen worden. Es han-

delt sich um zwei, nach chinesischem Porzellan abge-

formte, weißglasierte, undekorierte Fayencestiicke, die

sich technisch wie künstlerisch als erste Versuchsob-

jekte der Plauer Fabrik erweisen. Beide Exemplare

sind aus der gleichen Form gewonnen und ohne Sockel

oder Fußplatte hohl gearbeitet. Gesicht, Hände auch

Abb. 2. Besitzer: Graf Kocnigsmark. Höhe 27 cm.

einzelne Gewandfalten sind mit dem Modellierholz nach-

gearbeitet. Eine ungleichmäßig geflossene Zinnglasur

bedeckt den blaßgelben Scherben. Charakteristisch ist

das bläuliche Zusammeufließen der weißen Schmelz-

farbe und der rückwärts gebogenen Kopf, der die Kinn-

partie hervortreten läßt.

Diese primitiven Denkmäler gewinnen an Bedeu-

tung, wenn man sie mit einer kleinen Gruppe von Fa-

yence-Plastiken im Frankfurter Kunstgewerbemuseum'

dem Pierrot, Pantaleone und der Bauernfigur zusam-

menbringt, die von Trenkwald 1914 im Cicerone als

Frühwerke der Dresdcner Fayencefabrik publiziert

wordeu sind (Abgebildet hier und bei Robert Schmidt

„Meisterwerke der Fayencekunst“ Nr. 774—76). Trenk-

walds Zuschreibung, die von Stoehr, Riesebieter und

Robert Schmidt übernommen wurde, stiitzt sich auf die

194