kranz verdeutlicht einmal die Idee, auf der anderen

Seite bildet er nach außen hin einen dekorativ wirk-

samen Abschluß der Marke.

Fassen wir das Qesagte zusammen:

Bei der Prüfung der Vorschläge für die Bildidee

wurde festgestellt, daß für den gedachten Zweck die

Symbolisierung der Arbeitsvermittlung die beste Lösung

sein würde. Bei der Untersuchung der künstlerischen

Entwürfe ergab sich, daß die beste künstlerische Arbeit

gerade diesen Gedanken als Grundlage hat.

Damit beantwortet sich leicht die Frage nach der

besten Gesamtlösung der gestellten Aufgabe. Sie ist

enthalten in den beiden Entwürfen „Corty“. Deshalb

seien sie nachdrücklich als einheitliches Sinnbild und

Werbezeichen des öffentlichen Arbeitsnachweises für das

Reich empfohlen.

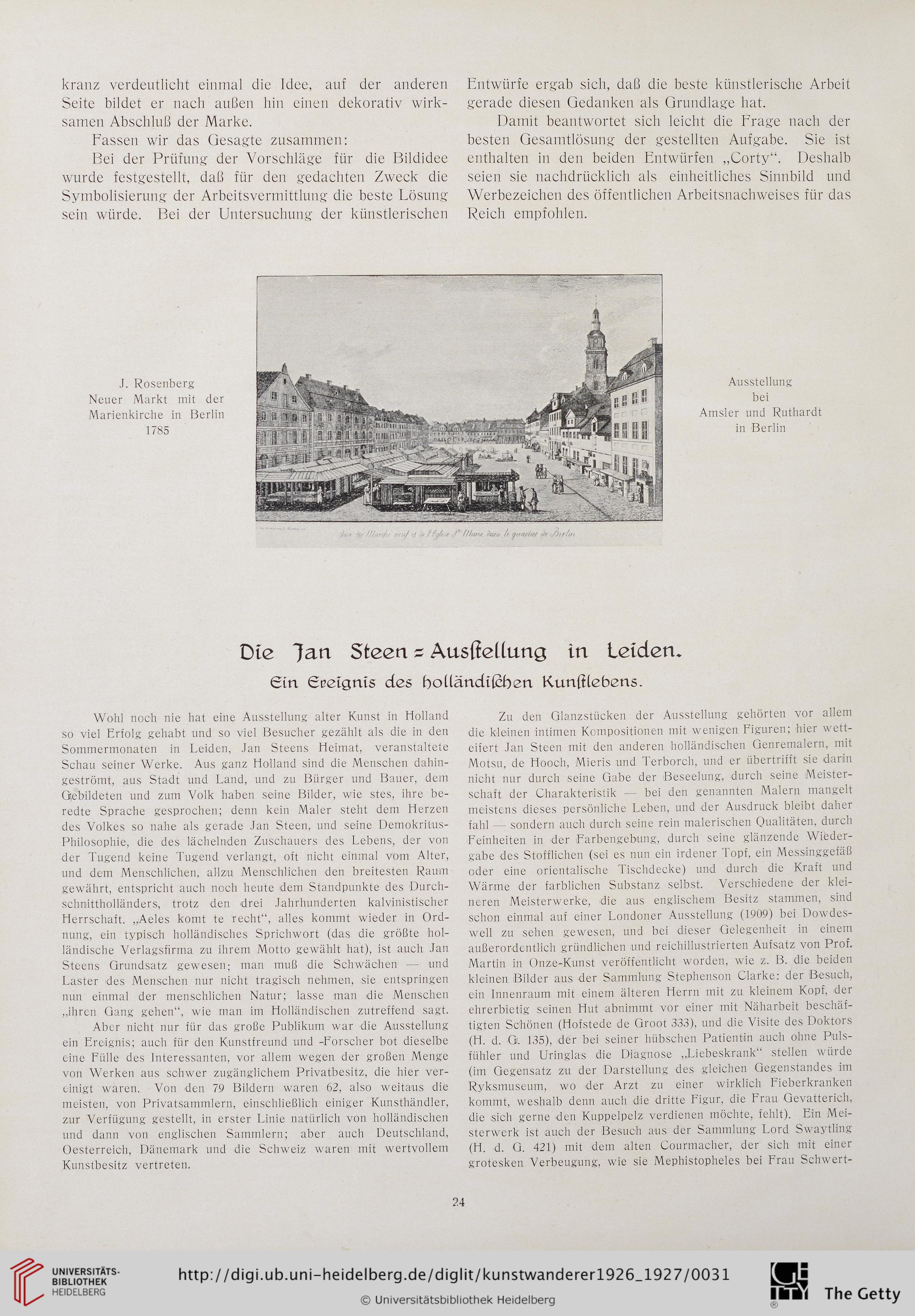

J. Rosenberg

Neuer Markt mit der

Marienkirche in Berlin

1785

Ausstellung

bei

Amsler und Ruthardt

in Berlin

Dtc lari Steeri r Ausfeltung in teiden.

6in 6t?eignts des bolländiicbzn Kunfttebens.

Wohl noch nie hat eine Ausstellung alter Kunst in Holland

so viel Erfolg gehabt und so viel Besucher gezählt als die in den

Sommermonaten in Leiden, Jan Steens Heimat, veranstaltete

Schau seiner Werke. Aus ganz Holland sind die Menschen dahin-

geströmt, aus Stadt und Land, und zu Bürger und Bauer, dem

Qebildeten und zum Volk haben seine Bilder, wie stes, ihre be-

redte Sprache gesprochen; denn kein Maler steht dem Herzen

des Volkes so nahe als gerade Jan Steen, und seine Demokritus-

Philosophie, die des lächelnden Zuschauers des Lebens, der von

der Tugend keine Tugend verlangt, oft nicht einmal vom Alter,

und dem Menschlichen, allzu Menschlichen den breitesten Raum

gewährt, entspricht auch noch heute dem Standpunkte des Durch-

schnittholländers, trotz den drei Jahrhunderten kalvinistischer

Herrschaft. „Aeles komt te recht“, alles kommt wieder in Ord-

nung, ein typisch holländisches Sprichwort (das die größte hol-

iändische Verlagsfirma zu ihrem Motto gewählt hat), ist auch Jan

Steens Grundsatz gewesen; man muß die Schwächen — und

Laster des Menschen nur nicht tragisch nehmen, sie entspringen

nun einmal der menschlichen Natur; lasse man die Menschen

„ihren Qang gehen“, wie man im Holländischen zutreffend sagt.

Aber nicht nur ftir das große Publikum war die Ausstellung

ein Ereignis; auch ftir den Kunstfreund und -Forscher bot dieselbe

eine Fiiile des Interessanten, vor allem wegen der großen Menge

von Werken aus schwer zugänglichem Privatbesitz, die hier ver-

einigt waren. Von den 79 Bildern waren 62, also weitaus die

meisten, von Privatsammlern, einschließlich einiger Kunsthändler,

zur Verfügung gestellt, in erster Linie natürlich von holländischen

und dann von englischen Sammlern; aber auch Deutschland,

Oesterreich, Dänemark und die Schweiz waren mit wertvollem

Kunstbesitz vertreten.

Zu den Glanzstticken der Ausstellung gehörten vor allem

die kleinen intimen Kompositionen mit wenigen Figuren; hier wett-

eifert Jan Steen mit den anderen holländischen Genremalern, mit

Motsu, de Hooch, Mieris und Terborch, und er übertrifft sie darin

nicht nur durch seine Gabe der Beseelung, durch seine Meister-

schaft der Charakteristik — bei den genannten Malern mangelt

meistens dieses persönliche Leben, und der Ausdruck bleibt daher

fahl — sondern auch durch seine rein malerischen Qnalitäten, durch

Feinheiten in der Farbengebung, durch seine glänzende Wieder-

gabe des Stofflichen (sei es nun ein irdener Topf, ein Messlnggefäß

oder eine orientalische Tischdecke) und durch die Kraft und

Wärme der farblichen Substanz selbst. Verschiedene der klei-

neren Meisterwerke, die aus englischem Besitz stammen, sind

schon einmal auf einer Londoner Ausstellung (1909) bei Dowdes-

well zu sehen gewesen, und bei dieser Gelegenheit in einem

außerordentlich gründlicben und reichillustrierten Aufsatz von Prof.

Martin in Onze-Kunst veröffentlicht worden, wie z. B. die beiden

kleinen Bilder aus der Sammlung Stephenson Clarke: der Besuch,

ein Innenraum mit einem älteren Herrn mit zu kleinem Kopf, der

ehrerbietig seinen Hut abnimmt vor einer mit Näharbeit beschäf-

tigten Schönen (Hofstede de Groot 333), und die Visite des Doktors

(H. d. G. 135), der bei seiner hübschen Patientin auch ohne Puls-

fühler und Uringlas die Diagnose „Liebeskrank“ stellen würde

(iin Gegensatz zu der Darsteliung des gleichen Gegenstandes im

Ryksmuseum, wo der Arzt zu einer wirklich Fieberkranken

kommt, weshalb denn auch die dritte Figur, die Frau Gevatterich,

die sich gerne den Kuppelpeiz verdienen möchte, fehlt). Ein Mei-

sterwerk ist auch der Besuch aus der Sammlung Lord Swaytling

(H. d. G. 421) mit dem alten Courmacher, der sich mit einer

grotesken Verbeugung, wie sie Mephistopheles bei Frau Schwert-

24

Seite bildet er nach außen hin einen dekorativ wirk-

samen Abschluß der Marke.

Fassen wir das Qesagte zusammen:

Bei der Prüfung der Vorschläge für die Bildidee

wurde festgestellt, daß für den gedachten Zweck die

Symbolisierung der Arbeitsvermittlung die beste Lösung

sein würde. Bei der Untersuchung der künstlerischen

Entwürfe ergab sich, daß die beste künstlerische Arbeit

gerade diesen Gedanken als Grundlage hat.

Damit beantwortet sich leicht die Frage nach der

besten Gesamtlösung der gestellten Aufgabe. Sie ist

enthalten in den beiden Entwürfen „Corty“. Deshalb

seien sie nachdrücklich als einheitliches Sinnbild und

Werbezeichen des öffentlichen Arbeitsnachweises für das

Reich empfohlen.

J. Rosenberg

Neuer Markt mit der

Marienkirche in Berlin

1785

Ausstellung

bei

Amsler und Ruthardt

in Berlin

Dtc lari Steeri r Ausfeltung in teiden.

6in 6t?eignts des bolländiicbzn Kunfttebens.

Wohl noch nie hat eine Ausstellung alter Kunst in Holland

so viel Erfolg gehabt und so viel Besucher gezählt als die in den

Sommermonaten in Leiden, Jan Steens Heimat, veranstaltete

Schau seiner Werke. Aus ganz Holland sind die Menschen dahin-

geströmt, aus Stadt und Land, und zu Bürger und Bauer, dem

Qebildeten und zum Volk haben seine Bilder, wie stes, ihre be-

redte Sprache gesprochen; denn kein Maler steht dem Herzen

des Volkes so nahe als gerade Jan Steen, und seine Demokritus-

Philosophie, die des lächelnden Zuschauers des Lebens, der von

der Tugend keine Tugend verlangt, oft nicht einmal vom Alter,

und dem Menschlichen, allzu Menschlichen den breitesten Raum

gewährt, entspricht auch noch heute dem Standpunkte des Durch-

schnittholländers, trotz den drei Jahrhunderten kalvinistischer

Herrschaft. „Aeles komt te recht“, alles kommt wieder in Ord-

nung, ein typisch holländisches Sprichwort (das die größte hol-

iändische Verlagsfirma zu ihrem Motto gewählt hat), ist auch Jan

Steens Grundsatz gewesen; man muß die Schwächen — und

Laster des Menschen nur nicht tragisch nehmen, sie entspringen

nun einmal der menschlichen Natur; lasse man die Menschen

„ihren Qang gehen“, wie man im Holländischen zutreffend sagt.

Aber nicht nur ftir das große Publikum war die Ausstellung

ein Ereignis; auch ftir den Kunstfreund und -Forscher bot dieselbe

eine Fiiile des Interessanten, vor allem wegen der großen Menge

von Werken aus schwer zugänglichem Privatbesitz, die hier ver-

einigt waren. Von den 79 Bildern waren 62, also weitaus die

meisten, von Privatsammlern, einschließlich einiger Kunsthändler,

zur Verfügung gestellt, in erster Linie natürlich von holländischen

und dann von englischen Sammlern; aber auch Deutschland,

Oesterreich, Dänemark und die Schweiz waren mit wertvollem

Kunstbesitz vertreten.

Zu den Glanzstticken der Ausstellung gehörten vor allem

die kleinen intimen Kompositionen mit wenigen Figuren; hier wett-

eifert Jan Steen mit den anderen holländischen Genremalern, mit

Motsu, de Hooch, Mieris und Terborch, und er übertrifft sie darin

nicht nur durch seine Gabe der Beseelung, durch seine Meister-

schaft der Charakteristik — bei den genannten Malern mangelt

meistens dieses persönliche Leben, und der Ausdruck bleibt daher

fahl — sondern auch durch seine rein malerischen Qnalitäten, durch

Feinheiten in der Farbengebung, durch seine glänzende Wieder-

gabe des Stofflichen (sei es nun ein irdener Topf, ein Messlnggefäß

oder eine orientalische Tischdecke) und durch die Kraft und

Wärme der farblichen Substanz selbst. Verschiedene der klei-

neren Meisterwerke, die aus englischem Besitz stammen, sind

schon einmal auf einer Londoner Ausstellung (1909) bei Dowdes-

well zu sehen gewesen, und bei dieser Gelegenheit in einem

außerordentlich gründlicben und reichillustrierten Aufsatz von Prof.

Martin in Onze-Kunst veröffentlicht worden, wie z. B. die beiden

kleinen Bilder aus der Sammlung Stephenson Clarke: der Besuch,

ein Innenraum mit einem älteren Herrn mit zu kleinem Kopf, der

ehrerbietig seinen Hut abnimmt vor einer mit Näharbeit beschäf-

tigten Schönen (Hofstede de Groot 333), und die Visite des Doktors

(H. d. G. 135), der bei seiner hübschen Patientin auch ohne Puls-

fühler und Uringlas die Diagnose „Liebeskrank“ stellen würde

(iin Gegensatz zu der Darsteliung des gleichen Gegenstandes im

Ryksmuseum, wo der Arzt zu einer wirklich Fieberkranken

kommt, weshalb denn auch die dritte Figur, die Frau Gevatterich,

die sich gerne den Kuppelpeiz verdienen möchte, fehlt). Ein Mei-

sterwerk ist auch der Besuch aus der Sammlung Lord Swaytling

(H. d. G. 421) mit dem alten Courmacher, der sich mit einer

grotesken Verbeugung, wie sie Mephistopheles bei Frau Schwert-

24