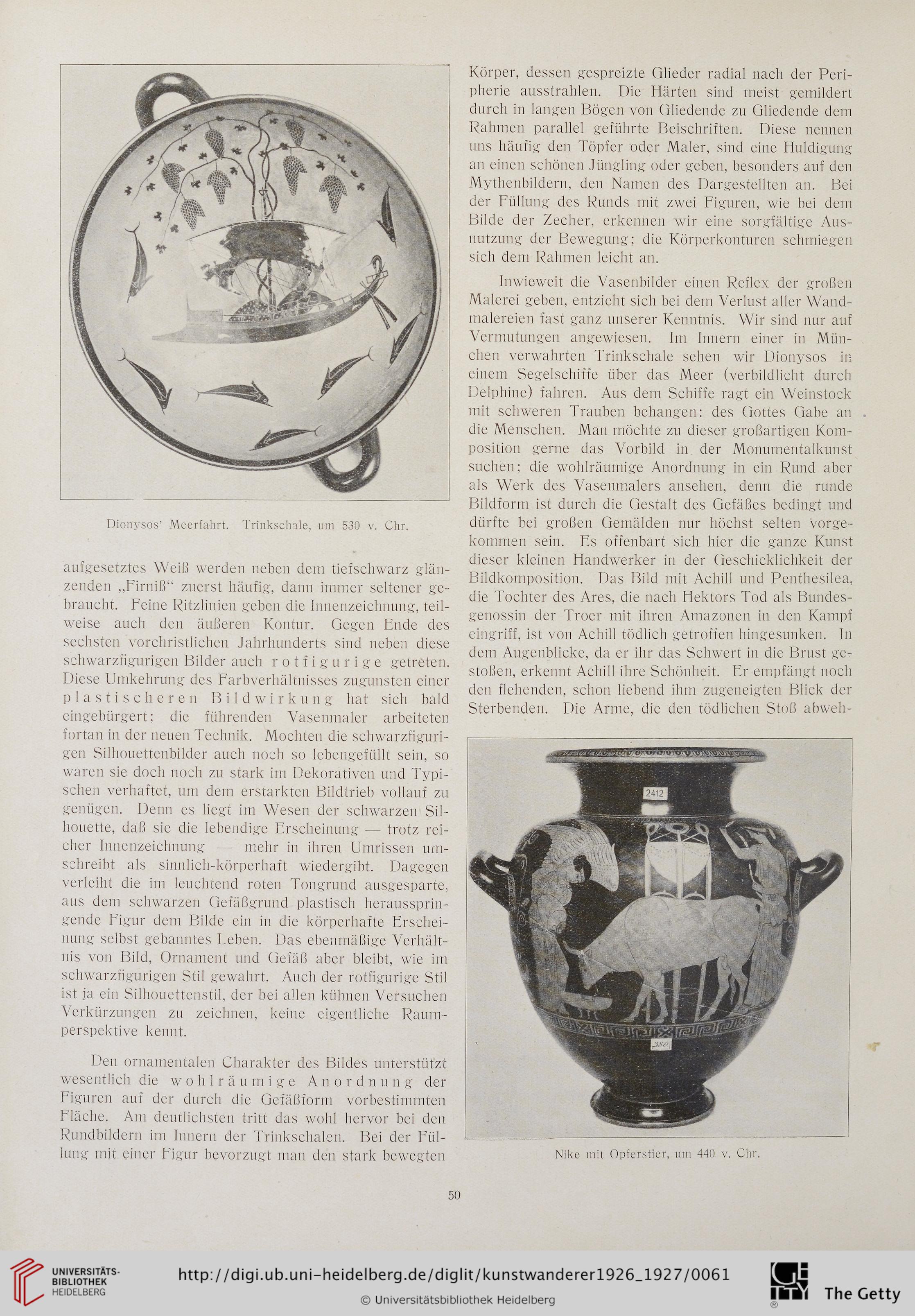

Dionysos’ Meerfahrt. Trinkschale, um 530 v. Chr.

aufgesetztes Weiß werden neben dem tiefschwarz glän-

zenden „Firniß“ zuerst häufig, dann immcr seltener ge-

braucht. Fcine Ritzlinien geben die Innenzeichnung, teil-

weise auch den äußeren Kontur. Gegen Ende des

sechsten vorchristlichen Jahrhunderts sind nebcn diese

schwarzfigurigen Bilder auch r o t f i g u r i g c getreten.

Diese Umkehrung des Farbverhältnisses zugunsten einer

p 1 a s t i s c h e r e n Bildwirkung hat sich bald

eingebürgert; die führenden Vasenmaler arbeiteten

fortan in der neuen Technik. Mochten die schwarzfiguri-

gen Silhouettenbilder auch noch so lebengeftillt sein, so

waren sie doch noch zu stark im Dekorativen und Typi-

schen vcrhaftet, um dem erstarkten Bildtrieb vollauf zu

genügen. Denn es liegt im Wesen der schwarzen Sil-

houette, daß sie die lebendige Erscheinung — trotz rei-

cher Innenzeichnung ■—- mclir in ihren Umrisscn um-

schreibt als sinnlich-körperhaft wiedergibt. Dagegen

verleiht die im leuchtend roten Tongrund ausgesparte,

aus dem schwarzen Gefäßgrund plastisch heraussprin-

gende Figur dem Bilde ein in die körperhafte Erschei-

nung selbst gebanntes Leben. Das ebenmäßige Verhält-

nis von Bild, Grnament und Gefäß aber blcibt, wie im

schwarzfigurigen Stil gcwahrt. Auch der rotfigurige Stil

ist ja ein Silhouettenstil, der bei allen kühnen Versuchen

Verkürzungen zu zeichnen, keine eigentliche Raum-

perspektive kennt.

Den ornamentalcn Charakter des Bildes unterstützt

wesentlich die w o h 1 r ä u m i g e A n o r d n u n g der

Figuren auf der durch die Gefäßform vorbestimmten

Fläche. Am deutlichsten tritt das wohl hervor bei den

Rundbildern im Innern dcr Trinkschalen. Bei der Fiil-

lung mit einer Figur bevorzugt man den stark bewcgteu

Körper, dcssen gespreizte Glieder radial nacli der Peri-

pherie ausstrahlen. Die Härten sind mcist gemildert

durch in langen Bögen von Gliedende zu Glicdende dem

Rahrnen parallcl geführte Beischriften. Diese nennen

uns liäufig den Töpfer odcr Maler, sind eine Huldigung

an einen schönen Jüngling oder geben, besonders auf den

Mythenbildern, den Namen dcs Dargestellten an. Bei

der Füllung des Runds mit zwei Figuren, wie bei dem

Bilde der Zecher, erkennen wir eiue sorgfältige Aus-

nutzung der Bewegung; die Körperkonturen schmiegen

sich dem Rahmen leidit an.

Imvieweit die Vasenbilder einen Reflex der großen

Malerci geben, entzieht sich bei dem Verlust aller Wand-

malereien fast ganz unserer Kenntnis. Wir sind nur auf

Vermutungen angewiesen. Im Innern einer in Mün-

chen verwahrten Trinkschale sehen wir Dionysos in

eincm Segelschiffe über das Meer (verbildlicht durch

Delphine) fahren. Aus dem Schiffe ragt ein Weinstock

mit schweren Trauben behangen: des Gottes Gabe an

die Menschen. Man möchte zu dieser großartigen Kom-

position gerne das Vorbild in der Monumentalkunst

suchen; die wohlräumige Anordnung in ein Rund aber

als Werk des Vasenmalers ansehen, denn die runde

Bildform ist durch dic Gestalt des Gefäßes bedingt und

diirfte bei großen Gemälden nur höchst selten vorge-

kommen sein. Es offenbart sich hier die ganze Kunst

dieser kleinen Handwerker in der Geschicldichkeit der

Bildkomposition. Das Bild mit Achill und Penthesilea,

die Tochter des Ares, die nach Hektors Tod als Bundes-

genossin der Troer mit ihren Amazonen in den Kampf

eingriff, ist von Achill tödlich getroffen hingesunken. In

dem Augenblicke, da er ihr das Schwert in die Brust ge-

stoßen, erkennt Achill ilirc Schönhcit. Er empfängt noch

den flehenden, sclion liebend ihm zugeneigten Blick der

Sterbenden. Die Arme, die den tödlichen Stoß abweh-

Nike mit Opferstier, um 440 v. C11r.

50

aufgesetztes Weiß werden neben dem tiefschwarz glän-

zenden „Firniß“ zuerst häufig, dann immcr seltener ge-

braucht. Fcine Ritzlinien geben die Innenzeichnung, teil-

weise auch den äußeren Kontur. Gegen Ende des

sechsten vorchristlichen Jahrhunderts sind nebcn diese

schwarzfigurigen Bilder auch r o t f i g u r i g c getreten.

Diese Umkehrung des Farbverhältnisses zugunsten einer

p 1 a s t i s c h e r e n Bildwirkung hat sich bald

eingebürgert; die führenden Vasenmaler arbeiteten

fortan in der neuen Technik. Mochten die schwarzfiguri-

gen Silhouettenbilder auch noch so lebengeftillt sein, so

waren sie doch noch zu stark im Dekorativen und Typi-

schen vcrhaftet, um dem erstarkten Bildtrieb vollauf zu

genügen. Denn es liegt im Wesen der schwarzen Sil-

houette, daß sie die lebendige Erscheinung — trotz rei-

cher Innenzeichnung ■—- mclir in ihren Umrisscn um-

schreibt als sinnlich-körperhaft wiedergibt. Dagegen

verleiht die im leuchtend roten Tongrund ausgesparte,

aus dem schwarzen Gefäßgrund plastisch heraussprin-

gende Figur dem Bilde ein in die körperhafte Erschei-

nung selbst gebanntes Leben. Das ebenmäßige Verhält-

nis von Bild, Grnament und Gefäß aber blcibt, wie im

schwarzfigurigen Stil gcwahrt. Auch der rotfigurige Stil

ist ja ein Silhouettenstil, der bei allen kühnen Versuchen

Verkürzungen zu zeichnen, keine eigentliche Raum-

perspektive kennt.

Den ornamentalcn Charakter des Bildes unterstützt

wesentlich die w o h 1 r ä u m i g e A n o r d n u n g der

Figuren auf der durch die Gefäßform vorbestimmten

Fläche. Am deutlichsten tritt das wohl hervor bei den

Rundbildern im Innern dcr Trinkschalen. Bei der Fiil-

lung mit einer Figur bevorzugt man den stark bewcgteu

Körper, dcssen gespreizte Glieder radial nacli der Peri-

pherie ausstrahlen. Die Härten sind mcist gemildert

durch in langen Bögen von Gliedende zu Glicdende dem

Rahrnen parallcl geführte Beischriften. Diese nennen

uns liäufig den Töpfer odcr Maler, sind eine Huldigung

an einen schönen Jüngling oder geben, besonders auf den

Mythenbildern, den Namen dcs Dargestellten an. Bei

der Füllung des Runds mit zwei Figuren, wie bei dem

Bilde der Zecher, erkennen wir eiue sorgfältige Aus-

nutzung der Bewegung; die Körperkonturen schmiegen

sich dem Rahmen leidit an.

Imvieweit die Vasenbilder einen Reflex der großen

Malerci geben, entzieht sich bei dem Verlust aller Wand-

malereien fast ganz unserer Kenntnis. Wir sind nur auf

Vermutungen angewiesen. Im Innern einer in Mün-

chen verwahrten Trinkschale sehen wir Dionysos in

eincm Segelschiffe über das Meer (verbildlicht durch

Delphine) fahren. Aus dem Schiffe ragt ein Weinstock

mit schweren Trauben behangen: des Gottes Gabe an

die Menschen. Man möchte zu dieser großartigen Kom-

position gerne das Vorbild in der Monumentalkunst

suchen; die wohlräumige Anordnung in ein Rund aber

als Werk des Vasenmalers ansehen, denn die runde

Bildform ist durch dic Gestalt des Gefäßes bedingt und

diirfte bei großen Gemälden nur höchst selten vorge-

kommen sein. Es offenbart sich hier die ganze Kunst

dieser kleinen Handwerker in der Geschicldichkeit der

Bildkomposition. Das Bild mit Achill und Penthesilea,

die Tochter des Ares, die nach Hektors Tod als Bundes-

genossin der Troer mit ihren Amazonen in den Kampf

eingriff, ist von Achill tödlich getroffen hingesunken. In

dem Augenblicke, da er ihr das Schwert in die Brust ge-

stoßen, erkennt Achill ilirc Schönhcit. Er empfängt noch

den flehenden, sclion liebend ihm zugeneigten Blick der

Sterbenden. Die Arme, die den tödlichen Stoß abweh-

Nike mit Opferstier, um 440 v. C11r.

50