einem gemusterten Grund, dessen Motivc italienisclien

Seidengeweben folgen. Um 1470 finden sich, wie der

Basler Liebesgartenteppicli zeigt, Einfliisse der Tour-

naiser Schule, die jedocli durch oberrheinische Graphik-

einwirkungen, besonders des Kupferstechers E. S. iiber-

tönt werden; zugleich begegnet eine naturalistische

Auffassung, sowohl in der Betonung der Figuren, wie

des Raumes. Den weltlichen Arbeiten gesellen sich

kirchliche zu, deren holzschnitthaft stilisierte oder fein-

gliedrige Gestalten den Einfluß graphischer Arbeiten

nicht verleugnen können und die im Unterschied zu den

in profanen Betrieben hergestellten weltlichen Bild-

wirkereien der Landsehaft wohl in einzelnen Klöstern

gefertigt wurden, durch mancherlei technische wie

stilis.tische Zusammenhänge aber den Konnex mit jenen

waliren. Den Auftakt für die überaus reiclie elsässische

Wirkkunst bildet der Spielteppich in Nürnberg, der hier

zum erstenmal und mit guten Gründen dieser Land-

schaft eingeordnet wird. Von hier ab, also vom Ende

des 14. Jahrh. an entwickelt sich im Gegensatz zur

Schweiz ein Streben nach Landsehafts- und Raumdar-

stellung. Hier wird von der 'Verfasserin auf die Kom-

pliziertheit der Architekturdarstellungen (reiclie Bur-

gen) hingewiesen. Zur Bestätigung sei bemerkt, daß

ähnliche Architekturen und der ungewöhnliche Rauten-

grund wie die Baumformen des Mohrenburgteppichs

z. B. auch auf oberrheinischen, wahrscheinlich elsäs-

sischen Minnekästchen vorkommen. Während der zu

Ende des 14. Jahrh. entstandene Spielteppich gleich den

Miniatur- und Wandmalereien Naturnähe und Raum-

eindruck erstrebte, erfolgte mit der Wildleutegruppe im

Anfang des 15. Jahrh. eine Hinwendung zur dekorativen

Stilisierung ähnlich der bei den Schweizer Arbeiten

bemerkten. Darauf nach Form und Inhalt nahe ver-

wandt die Gruppe der Minpeburgteppiche. Wurde hier

das alte und immer wieder neue Thema der Liebe in

allegorischen, dem Mittelalter so geläufigen Verkleidun-

gen angesponnen, so führen uns die nächsten naturnaher

gestalteten Stücke mit den Legenden elsässischer Lo-

kalheiliger in die weltabgeschiedenen Arbeitsräume der

Frauenklöster. Ihnen schließen sich im letzten Jahr-

hundertviertel hÖfisch-gesellschaftliche Romandarstel-

lungen an. Es fällt der enge Zusammenhang mit der

Dichtung auf. Die in dortiger Landschaft überlieferten

mittelhochdeutschen Liebesromane: Der Busant, die

Königin von Frankreich und der ungetreue Marschall

sind in bilderreichen Teppichfolgen illustriert, deren

Szenen durch anmutig flatternde Schriftbänder ein-

deutig erklärt werden. Im Ganzen betrachtet unter-

scheidet die durch anderthalb Jahrhunderte verfolg-

bare elsässische Bildwirkerei von ihren Schweizer

Nachbarn eine weichere, räumlicher aufgebaute Art der

Darstellung, der sich eine fas.t kindhafte Erzählerfreude

beigesellt. Hier sieht die Verfasserin Einwirkungen

zeitgenössischer Buchmalerei. Für das. Bestehen einer

Wirkindustrie in F r e i b u r g werden durch die dor-

tigen Münsterinventare und das Vorkommen Freiburger

Stifterwappen nur schwache Stützen beigebracht.

Im reichen Gebiete des M i 11 c 1 r h e i n e s wei-

sen Inventare, Wappen und Oucllen auf Bildteppich-

erzeugung in M a i n z , Trier und Heidelberg, daneben

werden, wie am Oberrhein, die Frauenklöster Pflege-

stätten gewesen sein. Es. ist anzuerkennen, daß die

Verfasserin sich nicht mit der Aufteilung des Materials

auf die urkundlich gesicherten Plätze erschöpft, son-

dern aus Stilvergleichungen u. a. mit mittelrheinischen

Gemälden das Beaondere der Landschaft nachweist.

Die schlanken Figuren, die gemalten oder gestickten

Gesichter, die nierenförmigen Blätter und die Orange-

farbe, sondern alles hier Gewordenc vom Fremden ab.

Das bedeutendste erhaltene Werk der Frühzeit vom

1. Drittel des 15. Jalirli. ist der Teppich mit der Ge-

schichtc des Wilhelm von Orlens nach der Dichtung

Rudolf’s von Ems, Der Liebesroman des jungen, seine

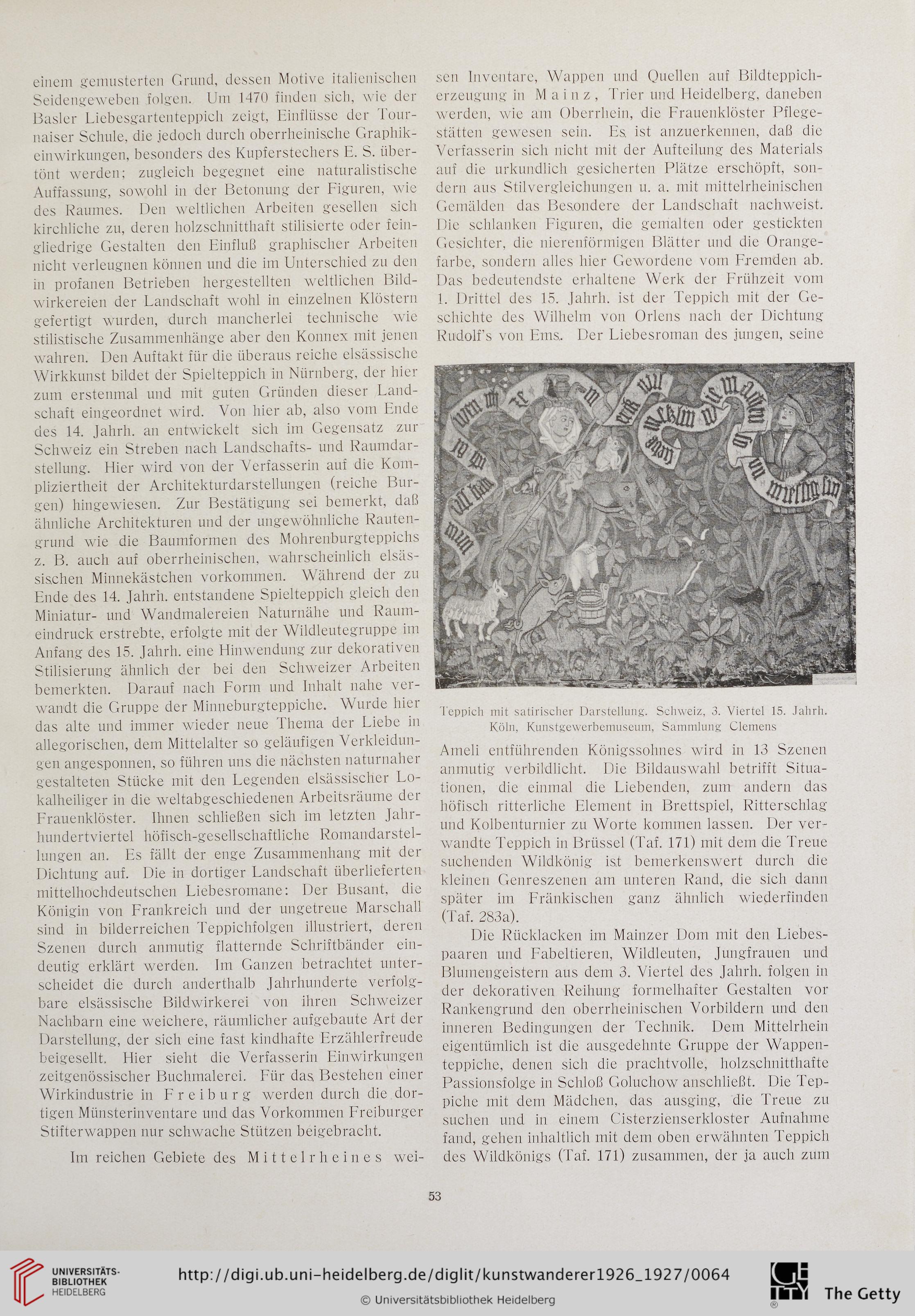

Teppich mit satirischer Darstellung. Schweiz, 3. Viertel 15. Jahrh.

Koln, Kunstgewerbemuseum, Sammlung Clemens

Ameli entführenden Königssolmes wird in 13 Szcnen

anmutig verbildlicht. Die Bildauswahl betrifft Situa-

tionen, die einmal die Liebenden, zum andern das

höfisch ritterliche Element in Brettspiel, Ritterschlag

und Kolbenturnier zu Worte kommen lassen. Der ver-

wandte Teppich in Brüssel (Taf. 171) mit dem die Treue

suchenden Wildkönig is.t bemerkenswert durch die

kleinen Genreszenen am unteren Rand, die sicli dann

später im Fränkischen ganz ähnlich wiederfinden

(Taf. 283a).

Die Rücklacken im Mainzer Dom mit den Liebes-

paaren und Fabeltieren, Wildleuten, Jungfrauen und

Blumengeistern aus dem 3. Viertel des Jalirh. folgen in

der dekorativen Reihung formelhafter Gestalten vor

Rankengrund den oberrheinischen Vorbildern und den

inneren Bedingungen der Technik. Dem Mittelrhein

eigentümlich ist die ausgedehnte Gruppe der Wappen-

teppichc, denen sich die prachtvolle, holzs.chnitthafte

Passionsfolge in Schloß Golucliow anschließt. Die Tep-

piche mit dem Mädchen, das ausging, die Treue zu

suclien und in einem Cistcrzienserkloster Aufnahme

fand, gehen inhaltlich mit dem oben erwähnten Teppich

des Wildkönigs (Taf. 171) zusammen, der ja auch zum

53

Seidengeweben folgen. Um 1470 finden sich, wie der

Basler Liebesgartenteppicli zeigt, Einfliisse der Tour-

naiser Schule, die jedocli durch oberrheinische Graphik-

einwirkungen, besonders des Kupferstechers E. S. iiber-

tönt werden; zugleich begegnet eine naturalistische

Auffassung, sowohl in der Betonung der Figuren, wie

des Raumes. Den weltlichen Arbeiten gesellen sich

kirchliche zu, deren holzschnitthaft stilisierte oder fein-

gliedrige Gestalten den Einfluß graphischer Arbeiten

nicht verleugnen können und die im Unterschied zu den

in profanen Betrieben hergestellten weltlichen Bild-

wirkereien der Landsehaft wohl in einzelnen Klöstern

gefertigt wurden, durch mancherlei technische wie

stilis.tische Zusammenhänge aber den Konnex mit jenen

waliren. Den Auftakt für die überaus reiclie elsässische

Wirkkunst bildet der Spielteppich in Nürnberg, der hier

zum erstenmal und mit guten Gründen dieser Land-

schaft eingeordnet wird. Von hier ab, also vom Ende

des 14. Jahrh. an entwickelt sich im Gegensatz zur

Schweiz ein Streben nach Landsehafts- und Raumdar-

stellung. Hier wird von der 'Verfasserin auf die Kom-

pliziertheit der Architekturdarstellungen (reiclie Bur-

gen) hingewiesen. Zur Bestätigung sei bemerkt, daß

ähnliche Architekturen und der ungewöhnliche Rauten-

grund wie die Baumformen des Mohrenburgteppichs

z. B. auch auf oberrheinischen, wahrscheinlich elsäs-

sischen Minnekästchen vorkommen. Während der zu

Ende des 14. Jahrh. entstandene Spielteppich gleich den

Miniatur- und Wandmalereien Naturnähe und Raum-

eindruck erstrebte, erfolgte mit der Wildleutegruppe im

Anfang des 15. Jahrh. eine Hinwendung zur dekorativen

Stilisierung ähnlich der bei den Schweizer Arbeiten

bemerkten. Darauf nach Form und Inhalt nahe ver-

wandt die Gruppe der Minpeburgteppiche. Wurde hier

das alte und immer wieder neue Thema der Liebe in

allegorischen, dem Mittelalter so geläufigen Verkleidun-

gen angesponnen, so führen uns die nächsten naturnaher

gestalteten Stücke mit den Legenden elsässischer Lo-

kalheiliger in die weltabgeschiedenen Arbeitsräume der

Frauenklöster. Ihnen schließen sich im letzten Jahr-

hundertviertel hÖfisch-gesellschaftliche Romandarstel-

lungen an. Es fällt der enge Zusammenhang mit der

Dichtung auf. Die in dortiger Landschaft überlieferten

mittelhochdeutschen Liebesromane: Der Busant, die

Königin von Frankreich und der ungetreue Marschall

sind in bilderreichen Teppichfolgen illustriert, deren

Szenen durch anmutig flatternde Schriftbänder ein-

deutig erklärt werden. Im Ganzen betrachtet unter-

scheidet die durch anderthalb Jahrhunderte verfolg-

bare elsässische Bildwirkerei von ihren Schweizer

Nachbarn eine weichere, räumlicher aufgebaute Art der

Darstellung, der sich eine fas.t kindhafte Erzählerfreude

beigesellt. Hier sieht die Verfasserin Einwirkungen

zeitgenössischer Buchmalerei. Für das. Bestehen einer

Wirkindustrie in F r e i b u r g werden durch die dor-

tigen Münsterinventare und das Vorkommen Freiburger

Stifterwappen nur schwache Stützen beigebracht.

Im reichen Gebiete des M i 11 c 1 r h e i n e s wei-

sen Inventare, Wappen und Oucllen auf Bildteppich-

erzeugung in M a i n z , Trier und Heidelberg, daneben

werden, wie am Oberrhein, die Frauenklöster Pflege-

stätten gewesen sein. Es. ist anzuerkennen, daß die

Verfasserin sich nicht mit der Aufteilung des Materials

auf die urkundlich gesicherten Plätze erschöpft, son-

dern aus Stilvergleichungen u. a. mit mittelrheinischen

Gemälden das Beaondere der Landschaft nachweist.

Die schlanken Figuren, die gemalten oder gestickten

Gesichter, die nierenförmigen Blätter und die Orange-

farbe, sondern alles hier Gewordenc vom Fremden ab.

Das bedeutendste erhaltene Werk der Frühzeit vom

1. Drittel des 15. Jalirli. ist der Teppich mit der Ge-

schichtc des Wilhelm von Orlens nach der Dichtung

Rudolf’s von Ems, Der Liebesroman des jungen, seine

Teppich mit satirischer Darstellung. Schweiz, 3. Viertel 15. Jahrh.

Koln, Kunstgewerbemuseum, Sammlung Clemens

Ameli entführenden Königssolmes wird in 13 Szcnen

anmutig verbildlicht. Die Bildauswahl betrifft Situa-

tionen, die einmal die Liebenden, zum andern das

höfisch ritterliche Element in Brettspiel, Ritterschlag

und Kolbenturnier zu Worte kommen lassen. Der ver-

wandte Teppich in Brüssel (Taf. 171) mit dem die Treue

suchenden Wildkönig is.t bemerkenswert durch die

kleinen Genreszenen am unteren Rand, die sicli dann

später im Fränkischen ganz ähnlich wiederfinden

(Taf. 283a).

Die Rücklacken im Mainzer Dom mit den Liebes-

paaren und Fabeltieren, Wildleuten, Jungfrauen und

Blumengeistern aus dem 3. Viertel des Jalirh. folgen in

der dekorativen Reihung formelhafter Gestalten vor

Rankengrund den oberrheinischen Vorbildern und den

inneren Bedingungen der Technik. Dem Mittelrhein

eigentümlich ist die ausgedehnte Gruppe der Wappen-

teppichc, denen sich die prachtvolle, holzs.chnitthafte

Passionsfolge in Schloß Golucliow anschließt. Die Tep-

piche mit dem Mädchen, das ausging, die Treue zu

suclien und in einem Cistcrzienserkloster Aufnahme

fand, gehen inhaltlich mit dem oben erwähnten Teppich

des Wildkönigs (Taf. 171) zusammen, der ja auch zum

53