Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 8./9.1926/27

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0066

DOI Heft:

1/2. Oktoberheft

DOI Artikel:Kohlhaussen, Heinrich: Deutsche Bildteppiche des Mittelalters

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0066

geben. Alle äußere Pracht dieser „Wirkgemälde“ ver-

deckt aber den Verfallskeim, nicht den das Jagen nach

fremden Zielen notwendigerweise in s.ich birgt. Ein

Halbjahrhundert später war die Bildwirkkunst in Niirn-

berg; vergessen.

Als provinzieller Nachzügler entpuppt sich die auf

ein Kloster in Eichstätt zurückgeftihrte Teppich-

reihe.

Von den Gründen, die das fast völlige Fehlen n i e -

d e r d e u t s c li e r gotischer Wirkereien zu erklären

suchen, scheint mir der Hinweis auf die dortige Stick-

kunst am einleuchtendsten.

fast gleiche Wendung vor: „sigh vor dich, de love is

myslych, de trwe de is eyn selten gas.t,

ve (wer) se hebbe, de hode (hiite) se fest.“ Die letzte

Wendung entspricht wieder einem alemannischen

Spruch, der das Liebespaar des 1548 datierten Wirk-

teppichs begleitet. Abbildung 58, Seite 118. Während

im allgemeinen die musterhafte Katalogbeschreibung

alles, Bemerkenswerte prägnant und klar hervorhebt,

vermißt man zu einem Teppich wie dem mit der Dar-

stellung des Hostienwunders einen Hinweis auf die

kleinen Tierc des Vordergrundes. llire possierliche,

unbekümmert-fröhliche Naturhaftigkeit, vor allem der

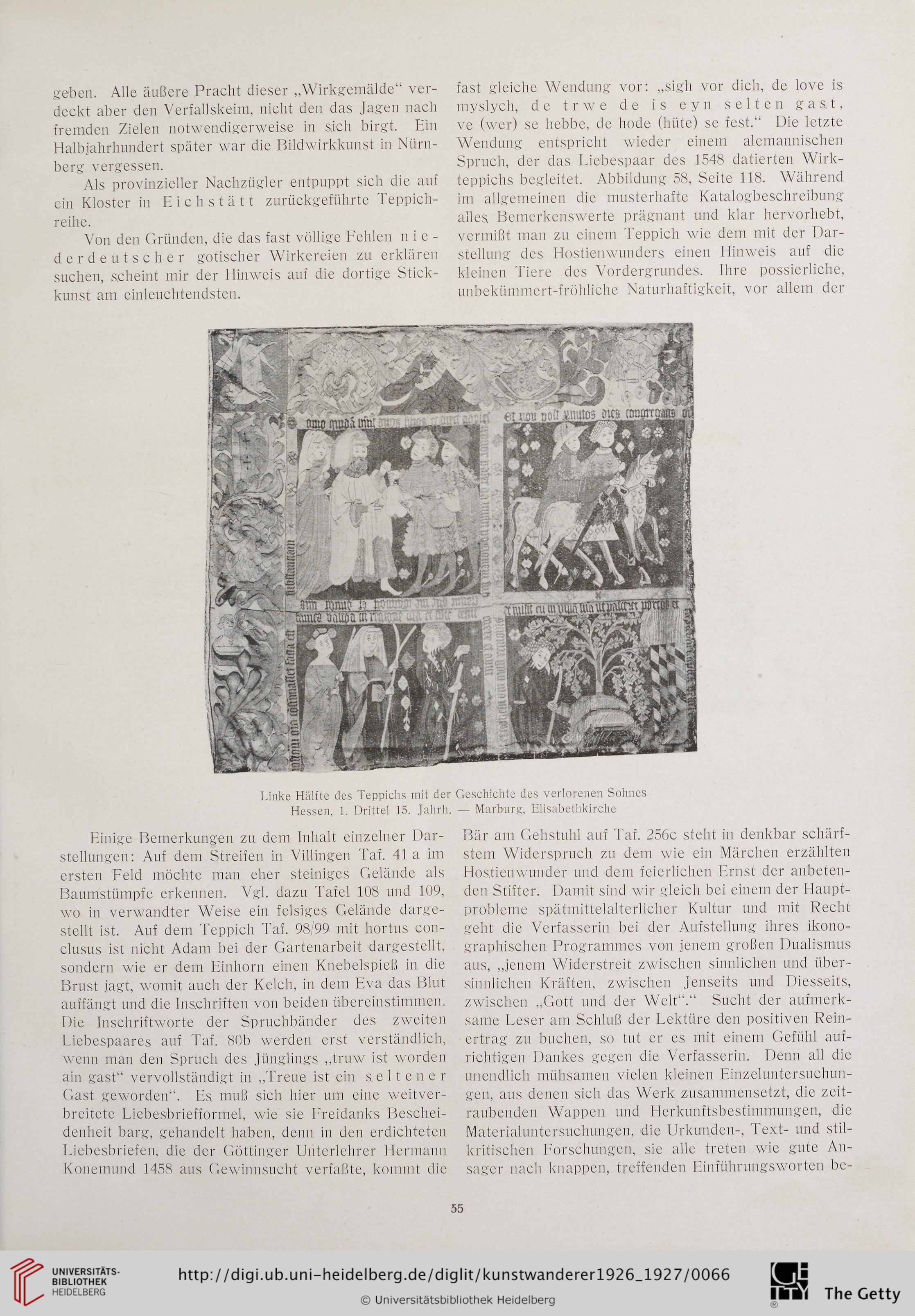

Linke Hälfte des Teppichs mit der Geschichte des verlorenen Sohnes

Hessen, 1. Drittel 15. Jahrh. — Marburg, Elisabethkirche

Einige Bemerkungen zu dem Inhalt cinzelner Dar-

stellungen: Auf dem Streifen in Villingen Taf. 41a im

ersten Feld möchte man eher steiniges Gelände als

Baumstümpfe erkennen. Vgl. dazu Tafel 108 und 109,

wo in verwandter Weise ein felsiges Gelände darge-

stellt ist. Auf dem Teppich Taf. 98/99 mit hortus con-

clusus ist nicht Adam bei der Gartenarbeit dargestellt,

sondern wie er dem Einhorn einen Knebelspieß in die

Brust jagt, womit auch der Kelch, in dem Eva das Blut

auffängt und die Ins.chriften von beiden übereinstimmen.

Die Inschriftworte der Spruchbänder des zweiten

Liebespaares auf Taf. 80b werden erst verständlich,

wenn man den Spruch des Jünglings „truw ist worden

ain gast“ vervollständigt in „Treue ist ein s. e 11 e n e r

Gast geworden“. Es. muß sich hier um eine weitver-

breitete Liebesbriefformel, wie sie Freidanks Beschei-

denheit barg, gehandelt haben, denn in den erdichtetcu

Liebesbriefen, die der Göttinger Unterlehrer Hermann

Konemund 1458 aus Gewinnsueht verfaßte, kommt dic

Bär am Gehstuhl auf Taf. 256c steht in denkbar schärf-

stem Widerspruch zu dem wie ein Märchen erzählten

Hos.tienwunder und dem feierlichen Ernst der anbeten-

den Stifter. Damit sind wir gleich bei einem der Haupt-

probleme spätmittelalterlicher Kultur und mit Recht

geht die Verfasserin bei der Aufstellung ihres ikono-

graphischen Programmes von jenem großen Dualismus

aus, „jenem Widerstreit zwischen sinnlichen und über-

sinnlichen Kräften, zwischen Jenseits und Diesseits,

zwischen „Gott und der Welt“.“ Sucht der aufmerk-

same Leser am Schluß der Lektüre den positiven Rein-

ertrag zu buchen, so tut er es mit einem Gefiihl auf-

richtigen Dankes gegen die Verfasserin. Denn all die

unendlich mtihsamen vielen kleinen Einzeluntersuchun-

gen, aus denen sicli das Werk zus.ammensetzt, die zeit-

raubenden Wappen und Herkunftsbestimmungen, die

Materialuntersuchungen, die Urkunden-, Text- und stil-

kritischen Forschungen, sie alle treten wie gute An-

sager uach knappen, treffenden Einführungsworten be-

55

deckt aber den Verfallskeim, nicht den das Jagen nach

fremden Zielen notwendigerweise in s.ich birgt. Ein

Halbjahrhundert später war die Bildwirkkunst in Niirn-

berg; vergessen.

Als provinzieller Nachzügler entpuppt sich die auf

ein Kloster in Eichstätt zurückgeftihrte Teppich-

reihe.

Von den Gründen, die das fast völlige Fehlen n i e -

d e r d e u t s c li e r gotischer Wirkereien zu erklären

suchen, scheint mir der Hinweis auf die dortige Stick-

kunst am einleuchtendsten.

fast gleiche Wendung vor: „sigh vor dich, de love is

myslych, de trwe de is eyn selten gas.t,

ve (wer) se hebbe, de hode (hiite) se fest.“ Die letzte

Wendung entspricht wieder einem alemannischen

Spruch, der das Liebespaar des 1548 datierten Wirk-

teppichs begleitet. Abbildung 58, Seite 118. Während

im allgemeinen die musterhafte Katalogbeschreibung

alles, Bemerkenswerte prägnant und klar hervorhebt,

vermißt man zu einem Teppich wie dem mit der Dar-

stellung des Hostienwunders einen Hinweis auf die

kleinen Tierc des Vordergrundes. llire possierliche,

unbekümmert-fröhliche Naturhaftigkeit, vor allem der

Linke Hälfte des Teppichs mit der Geschichte des verlorenen Sohnes

Hessen, 1. Drittel 15. Jahrh. — Marburg, Elisabethkirche

Einige Bemerkungen zu dem Inhalt cinzelner Dar-

stellungen: Auf dem Streifen in Villingen Taf. 41a im

ersten Feld möchte man eher steiniges Gelände als

Baumstümpfe erkennen. Vgl. dazu Tafel 108 und 109,

wo in verwandter Weise ein felsiges Gelände darge-

stellt ist. Auf dem Teppich Taf. 98/99 mit hortus con-

clusus ist nicht Adam bei der Gartenarbeit dargestellt,

sondern wie er dem Einhorn einen Knebelspieß in die

Brust jagt, womit auch der Kelch, in dem Eva das Blut

auffängt und die Ins.chriften von beiden übereinstimmen.

Die Inschriftworte der Spruchbänder des zweiten

Liebespaares auf Taf. 80b werden erst verständlich,

wenn man den Spruch des Jünglings „truw ist worden

ain gast“ vervollständigt in „Treue ist ein s. e 11 e n e r

Gast geworden“. Es. muß sich hier um eine weitver-

breitete Liebesbriefformel, wie sie Freidanks Beschei-

denheit barg, gehandelt haben, denn in den erdichtetcu

Liebesbriefen, die der Göttinger Unterlehrer Hermann

Konemund 1458 aus Gewinnsueht verfaßte, kommt dic

Bär am Gehstuhl auf Taf. 256c steht in denkbar schärf-

stem Widerspruch zu dem wie ein Märchen erzählten

Hos.tienwunder und dem feierlichen Ernst der anbeten-

den Stifter. Damit sind wir gleich bei einem der Haupt-

probleme spätmittelalterlicher Kultur und mit Recht

geht die Verfasserin bei der Aufstellung ihres ikono-

graphischen Programmes von jenem großen Dualismus

aus, „jenem Widerstreit zwischen sinnlichen und über-

sinnlichen Kräften, zwischen Jenseits und Diesseits,

zwischen „Gott und der Welt“.“ Sucht der aufmerk-

same Leser am Schluß der Lektüre den positiven Rein-

ertrag zu buchen, so tut er es mit einem Gefiihl auf-

richtigen Dankes gegen die Verfasserin. Denn all die

unendlich mtihsamen vielen kleinen Einzeluntersuchun-

gen, aus denen sicli das Werk zus.ammensetzt, die zeit-

raubenden Wappen und Herkunftsbestimmungen, die

Materialuntersuchungen, die Urkunden-, Text- und stil-

kritischen Forschungen, sie alle treten wie gute An-

sager uach knappen, treffenden Einführungsworten be-

55