cier Textilkunst sind Gerda J u 1 i u s b e r g und Maria M a y

Meisterinnen ihres Faches. In der Abteilung der Juliusberg locken

uns sehr kostbare Phantasiearbeiten, bei Maria May die mit star-

kem künstlerischen Feingefiihl ausgeführten Batikarbeiten und

Unterglasmalereien. Fiir die Mode-Illustration „zeichnet“ Rolf

N i e z k y verantwortlich, für den Mode-Entwurf K e n a n , für das

„Modellieren fiir Kinder“ Johannes Gollin, für das Plakat Elsa

T a t e r k a -— Carl G a d a u. Doch von allen diesen Bestrebun-

gen in der Schule erzählt auch eine schöne Festschrift der von Rei-

mann herausgegebenen „Farbe und Form“, fiir die Dr. Max

Qsborn eine warmherzige Einleitung schrieb.

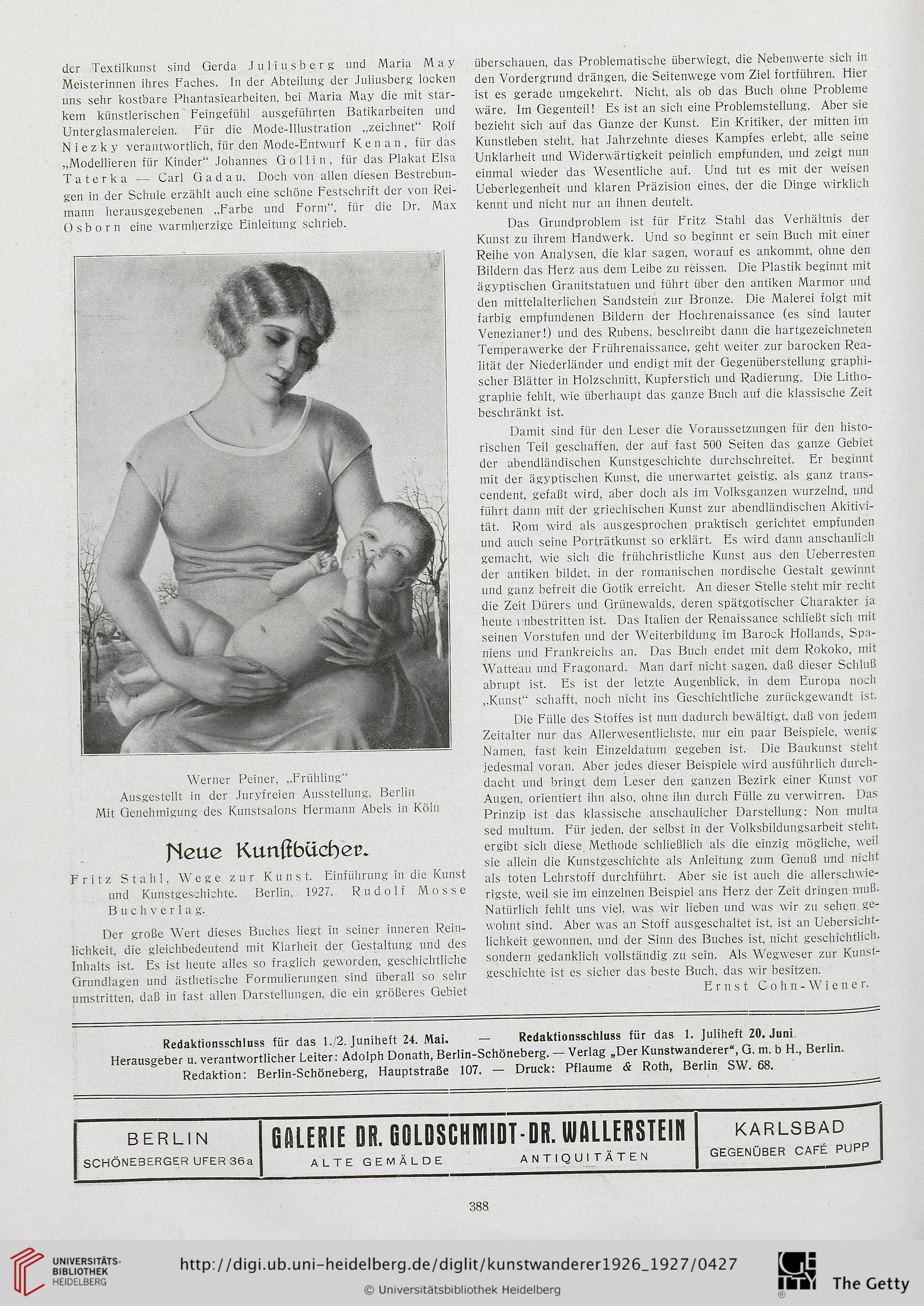

Werner Peiner, „Friihling“

Ausgestellt in dcr Juryfreien Ausstellung, Berlin

Mit Genehmigung des Kunstsalons Hermann Abels in Köln

JScue Kunffbücbcr.

F r i t z S t a h 1, W e g e z u r K u n s t. Einführung in die Kunst

und Kunstgeschichte. Berlin, 1927. Rudolf Mosse

Buchverlag.

Der große Wert dieses Buches liegt in seiner inneren Rein-

lichkeit, die gleichbedeutend mit Klarheit der Gestaltung nnd des

Inhalts ist. Es ist heute alles so fraglich geworden, geschichtliche

Grundlagen und ästhetische Formulierungen sind iiberall so sehr

umstritten, daß in fast allen Darstellungen, die ein größeres Gebiet

überschauen, das Problematische überwiegt, die Nebenwerte sicli in

den Vordergrund drängen, die Seitenwege vom Ziel fortführen. Hier

ist es gerade umgekehrt. Nicht, als ob das Buch ohne Probleme

wäre. Im Gegenteil! Es ist an sich eine Problemstellung. Aber sie

bezieht sicli auf das Ganze der Kunst. Ein Kritiker, der mitten im

Kunstleben stelit, hat Jahrzehnte dieses Kampfes erlebt, alle seine

Unklarheit und Widerwärtigkeit peinlich empfunden, und zeigt nun

einmal wieder das Wesentliche auf. Und tut es mit der weisen

Ueberlegenheit und klaren Präzision eines, der die Dinge wirklich

kennt und nicht nur an ihnen deutelt.

Das Grundproblem ist fiir Fritz Stahl das Verhältnis der

Kunst zu ihrem Handwerk. Und so beginnt er sein Buch mit einer

Reihe von Analysen, die klar sagen, worauf es ankommt, ohne den

Bildern das Herz aus dem Leibe zu reissen. Die Plastik beginnt mit

ägyptischen Granitstatuen und führt über den antiken Marrnor und

den mittelalterlichen Sandstein zur Bronze. Die Malerei folgt mit

farbig empfundenen Bildern der Hochrenaissance (es sind lauter

Venezianer!) und des Rubens, beschreibt dann die hartgezeichneten

Temperawerke der Frührenaissance, geht weiter zur barocken Rea-

lität der Niederländer und endigt mit der Gegeniiberstellung graphi-

scher Blätter in Holzsclmitt, Kupferstich und Radierung. Die Litho-

graphie fehlt, wie tiberhaupt das ganze Buch auf die klassische Zeit

beschränkt ist.

Damit sind für den Leser die Voraussetzungen fiir den liisto-

rischen Teil geschaffen, der auf fast 500 Seiten das ganze Gebiet

der abendländischen Kunstgeschichte durchschreitet. Er beginnt

mit der ägyptischen Kunst, die unerwartet geistig, als ganz trans-

cendent, gefaßt wird, äber doch als im Volksganzen wurzelnd, und

führt dann mit der griechischen Kunst zur abendländischen Akitivi-

tät. Rom wird als ausgesprochen praktisch gerichtet empfunden

und aucli seine Porträtkunst so erklärt. Es wird dann anschaulich

gemacht, wie sich die friihchristliche Kunst aus den Ueberresten

der antiken bildet, in der romanischen nordische Gestalt gewinnt

und ganz befreit die Gotik erreicht. An dieser Stelle stelit mir recht

die Zeit Diirers und Grünewalds, deren spätgotischer Charakter ja

heute i ubestritten ist. Das Italien der Renaissance schließt sicli mit

seinen Vorstufen und der Weiterbildung im Barock Hollands, Spa-

niens und Frankreichs an. Das Buch endet mit dem Rokoko, mit

W^atteau und Fragonard. Man darf nicht sagen, daß dieser Scliluß

abrupt ist. Es ist der letzte Augenblick, in dem Europa noch

„Kunst“ schafft, nocli nicht ins Geschichtliche zuriickgewandt ist.

Die Fiille des Stoffes ist nun dadurch bewältigt, daß von jedem

Zeitalter nur das Allerwesentlichste, nur ein paar Beispiele, wenig

Namen, fast kein Einzeldatum gegeben ist. Die Baukunst steht

jedesmal voran. Aber jedes dieser Beispiele wird ausführlich durch-

dacht und bringt dem Leser den ganzen Bezirk einer Kunst vor

Augen, orientiert ihn also, ohne ihn durch Fiille zu verwirren. Das

Prinzip ist das klassische anschaulicher Darstellung: Non multa

sed multum. Für jeden, der selbst in der Volksbildungsarbeit steht,

ergibt sicli diese Methode schließlich als die einzig mögliche, weil

sie allein die Kunstgeschichte als Anleitung zum Genuß und niclit

als toten Lehrstoff durchfiihrt. Aber sie ist auch die allerschwie-

rigste, weil sie im einzelnen Beispiel ans Herz der Zeit dringen muß-

Natürlich fehlt uns viel, was wir lieben und was wir zu sehen ge-

wohnt sind. Aber was an Stoff ausgeschaltet ist, ist an Uebersicht-

lichkeit gewonnen, und der Sinn des Buches ist, niclit geschichtlich,

sondern gedanklich vollständig zu sein. Als Wegweser zur Kunst-

geschichte ist es siclier das beste Bucli, das wir besitzen.

E r n s t C o li n - W i e n e r.

Redaktionsschluss für das 1./2. Juniheft 24. Mai. — Redaktionsschluss für das 1. Juliheft 20. Juni

Herausgeber u. verantwortlicher Leiter: Adolph Donath, Berlin-Schöneberg. — Verlag „Der Kunstwanderer“, G. m. b H., Berlin.

Redaktion: Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 107. — Druck: Pflaume & Roth, Berlin SW. 68.

BERLIN

GALERIE DR. GOLDSGHIYIIDT-DR. UIALLERSTEIH

KARLSBAD

SCHÖNEBERGER UFER36a

ALTE GEMÄLDE ANTIQUITÄTEN

GEGENÜBER CAFE PUPP

388

Meisterinnen ihres Faches. In der Abteilung der Juliusberg locken

uns sehr kostbare Phantasiearbeiten, bei Maria May die mit star-

kem künstlerischen Feingefiihl ausgeführten Batikarbeiten und

Unterglasmalereien. Fiir die Mode-Illustration „zeichnet“ Rolf

N i e z k y verantwortlich, für den Mode-Entwurf K e n a n , für das

„Modellieren fiir Kinder“ Johannes Gollin, für das Plakat Elsa

T a t e r k a -— Carl G a d a u. Doch von allen diesen Bestrebun-

gen in der Schule erzählt auch eine schöne Festschrift der von Rei-

mann herausgegebenen „Farbe und Form“, fiir die Dr. Max

Qsborn eine warmherzige Einleitung schrieb.

Werner Peiner, „Friihling“

Ausgestellt in dcr Juryfreien Ausstellung, Berlin

Mit Genehmigung des Kunstsalons Hermann Abels in Köln

JScue Kunffbücbcr.

F r i t z S t a h 1, W e g e z u r K u n s t. Einführung in die Kunst

und Kunstgeschichte. Berlin, 1927. Rudolf Mosse

Buchverlag.

Der große Wert dieses Buches liegt in seiner inneren Rein-

lichkeit, die gleichbedeutend mit Klarheit der Gestaltung nnd des

Inhalts ist. Es ist heute alles so fraglich geworden, geschichtliche

Grundlagen und ästhetische Formulierungen sind iiberall so sehr

umstritten, daß in fast allen Darstellungen, die ein größeres Gebiet

überschauen, das Problematische überwiegt, die Nebenwerte sicli in

den Vordergrund drängen, die Seitenwege vom Ziel fortführen. Hier

ist es gerade umgekehrt. Nicht, als ob das Buch ohne Probleme

wäre. Im Gegenteil! Es ist an sich eine Problemstellung. Aber sie

bezieht sicli auf das Ganze der Kunst. Ein Kritiker, der mitten im

Kunstleben stelit, hat Jahrzehnte dieses Kampfes erlebt, alle seine

Unklarheit und Widerwärtigkeit peinlich empfunden, und zeigt nun

einmal wieder das Wesentliche auf. Und tut es mit der weisen

Ueberlegenheit und klaren Präzision eines, der die Dinge wirklich

kennt und nicht nur an ihnen deutelt.

Das Grundproblem ist fiir Fritz Stahl das Verhältnis der

Kunst zu ihrem Handwerk. Und so beginnt er sein Buch mit einer

Reihe von Analysen, die klar sagen, worauf es ankommt, ohne den

Bildern das Herz aus dem Leibe zu reissen. Die Plastik beginnt mit

ägyptischen Granitstatuen und führt über den antiken Marrnor und

den mittelalterlichen Sandstein zur Bronze. Die Malerei folgt mit

farbig empfundenen Bildern der Hochrenaissance (es sind lauter

Venezianer!) und des Rubens, beschreibt dann die hartgezeichneten

Temperawerke der Frührenaissance, geht weiter zur barocken Rea-

lität der Niederländer und endigt mit der Gegeniiberstellung graphi-

scher Blätter in Holzsclmitt, Kupferstich und Radierung. Die Litho-

graphie fehlt, wie tiberhaupt das ganze Buch auf die klassische Zeit

beschränkt ist.

Damit sind für den Leser die Voraussetzungen fiir den liisto-

rischen Teil geschaffen, der auf fast 500 Seiten das ganze Gebiet

der abendländischen Kunstgeschichte durchschreitet. Er beginnt

mit der ägyptischen Kunst, die unerwartet geistig, als ganz trans-

cendent, gefaßt wird, äber doch als im Volksganzen wurzelnd, und

führt dann mit der griechischen Kunst zur abendländischen Akitivi-

tät. Rom wird als ausgesprochen praktisch gerichtet empfunden

und aucli seine Porträtkunst so erklärt. Es wird dann anschaulich

gemacht, wie sich die friihchristliche Kunst aus den Ueberresten

der antiken bildet, in der romanischen nordische Gestalt gewinnt

und ganz befreit die Gotik erreicht. An dieser Stelle stelit mir recht

die Zeit Diirers und Grünewalds, deren spätgotischer Charakter ja

heute i ubestritten ist. Das Italien der Renaissance schließt sicli mit

seinen Vorstufen und der Weiterbildung im Barock Hollands, Spa-

niens und Frankreichs an. Das Buch endet mit dem Rokoko, mit

W^atteau und Fragonard. Man darf nicht sagen, daß dieser Scliluß

abrupt ist. Es ist der letzte Augenblick, in dem Europa noch

„Kunst“ schafft, nocli nicht ins Geschichtliche zuriickgewandt ist.

Die Fiille des Stoffes ist nun dadurch bewältigt, daß von jedem

Zeitalter nur das Allerwesentlichste, nur ein paar Beispiele, wenig

Namen, fast kein Einzeldatum gegeben ist. Die Baukunst steht

jedesmal voran. Aber jedes dieser Beispiele wird ausführlich durch-

dacht und bringt dem Leser den ganzen Bezirk einer Kunst vor

Augen, orientiert ihn also, ohne ihn durch Fiille zu verwirren. Das

Prinzip ist das klassische anschaulicher Darstellung: Non multa

sed multum. Für jeden, der selbst in der Volksbildungsarbeit steht,

ergibt sicli diese Methode schließlich als die einzig mögliche, weil

sie allein die Kunstgeschichte als Anleitung zum Genuß und niclit

als toten Lehrstoff durchfiihrt. Aber sie ist auch die allerschwie-

rigste, weil sie im einzelnen Beispiel ans Herz der Zeit dringen muß-

Natürlich fehlt uns viel, was wir lieben und was wir zu sehen ge-

wohnt sind. Aber was an Stoff ausgeschaltet ist, ist an Uebersicht-

lichkeit gewonnen, und der Sinn des Buches ist, niclit geschichtlich,

sondern gedanklich vollständig zu sein. Als Wegweser zur Kunst-

geschichte ist es siclier das beste Bucli, das wir besitzen.

E r n s t C o li n - W i e n e r.

Redaktionsschluss für das 1./2. Juniheft 24. Mai. — Redaktionsschluss für das 1. Juliheft 20. Juni

Herausgeber u. verantwortlicher Leiter: Adolph Donath, Berlin-Schöneberg. — Verlag „Der Kunstwanderer“, G. m. b H., Berlin.

Redaktion: Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 107. — Druck: Pflaume & Roth, Berlin SW. 68.

BERLIN

GALERIE DR. GOLDSGHIYIIDT-DR. UIALLERSTEIH

KARLSBAD

SCHÖNEBERGER UFER36a

ALTE GEMÄLDE ANTIQUITÄTEN

GEGENÜBER CAFE PUPP

388