Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 8./9.1926/27

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0462

DOI Heft:

1./2. Juniheft

DOI Artikel:Kern, Guido Josef: Die verschollene "Kreuztragung" des Hubert oder Jan van Eyck, [3]

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0462

dere in Münchener Privatbesitz befindet. Nach Winkler

ist letztgenanntes Bild cine Arbeit vom „Meister des ver-

lorenen Sohnes“. Verschiedene Fassungen der Eyck-

schen „Kreuztragung“ sind also mehrfach, bald

genauer, bald freier, kopiert worden. Würde der Grad

der Berühmtheit die Frage der Urheberschaft mit ent-

scheiden, so möchte man hiernach fiir die „Kreuz-

tragungen“ mindestens eine Mitarbeit Hubcrts an-

nehmen.

Die Frage „Hubert oder Jan?“ wird indes, wenn

überhaupt, nur durch das weitere Studium der Miniaturen

gekliirt werden können. Ihrer Vergteichung mit den Bil-

dern weicht die Kritik gern aus, weil die Miniaturen ent-

wicklungsgeschichtlich selbst die fortgeschrittensten

Bilder eines Jan van Eyck zu übertreffen scheinen. In

Wirklichkeit ist dieser Gegen&atz nicht so groß,

daß nicht ein Ausgleich möglich wäre. Die Brücke, die

Durrieu geschlagen, verlangt nur weitere Stützen und

eine Erbreiterung. Freilich genügen keine Einzelfunde,

sondern es bedarf einer grundsätzlich neuen Einstellung

zum ganzen Problem.

Es besteht nur scheinbar jener unausgleichbare

Gegensatz zwischen der Auffassung der Miniaturen und

der der Eyckschen Tafelbilder. Man hat sich nicht ver-

gegenwärtigt, daß die Werke dieser beiden Kunstgattun-

gen verschiedenen Zwecken dienten; sich nicht klar-

gemacht, welche Freiheiten sie den Künstlern gestatte-

ten, oder welche Beschränkungen sie ihnen auferlegten.

Wenn die Maler von einem Fürsten oder anderem Gön-

ner den Auftrag erhielten, den Text eines Stundenbuches

mit Illustrationen zu versehen, so arbeiteten sie für Auf-

traggeber höherer Bildung; f ü r einen E i n z e 1 -

n e n , der der Kunst Freude und Verständnis entgegen-

brachte; mehr für profane als für religiöse Zwecke. Hier

konnten sie sich in Versuchen ergehen, konnten zeigen,

was sie von der Welt kannten, und wie sie sie empfan-

den; konnten auch ungehemmt alle ihre Fähigkeiten für

deren malerische Wiedergabe einsetzen. Ganz anders

bei den Bildern. Die Bildnisse ausgenommen, waren sie

stets f ü r d i e b r e i t e Oeffentlichkeit, fast

immer für Kirchen, bestimmt. In solchen Bildern mußte

man auf das Empfinden und die Ansprüche einer gläu-

bigen Menge und damit auf die Ueberlieferung Rücksicht

nehmen, die an ein Schema geknüpft war. Hier arbei-

tete man weniger für die Kunst als für die Religion; hier

mußte das Heilige dem Profanen vorangestellt werden,

soweit man diesem überhaupt Eintritt in das Bi'ld ge-

währte. Daher die ganz anders geartete Landschaft in

den Bildern. . Sie darf die Figuren nicht aufneh-

men in voller Gegenwartsnähe, als stünden sie in ihr

wie Menschen aus der Umgebung des Künstlers oder gar

wie Baum und Strauch. Hier mußte die Landschaft

Folie bleiben, ähnlich den alten goldenen Hintergründen.

Man durfte sie zwar mit Einzelheiten aus der Natur

schmücken, aber diese Einzelheiten durften sich nicht

vordrängen. So treten sie denn auch nur als Beiwerk

auf und nur da, wo sie den Eindruck des Ganzen nicht

wesentlich bestimmen. Man sieht Pflanzen, die iiber

einen Rasenteppich wie Ornamente, in gleichmäßigen

Abständen, verteilt sind, ob&chon sie, einzeln betrachtet,

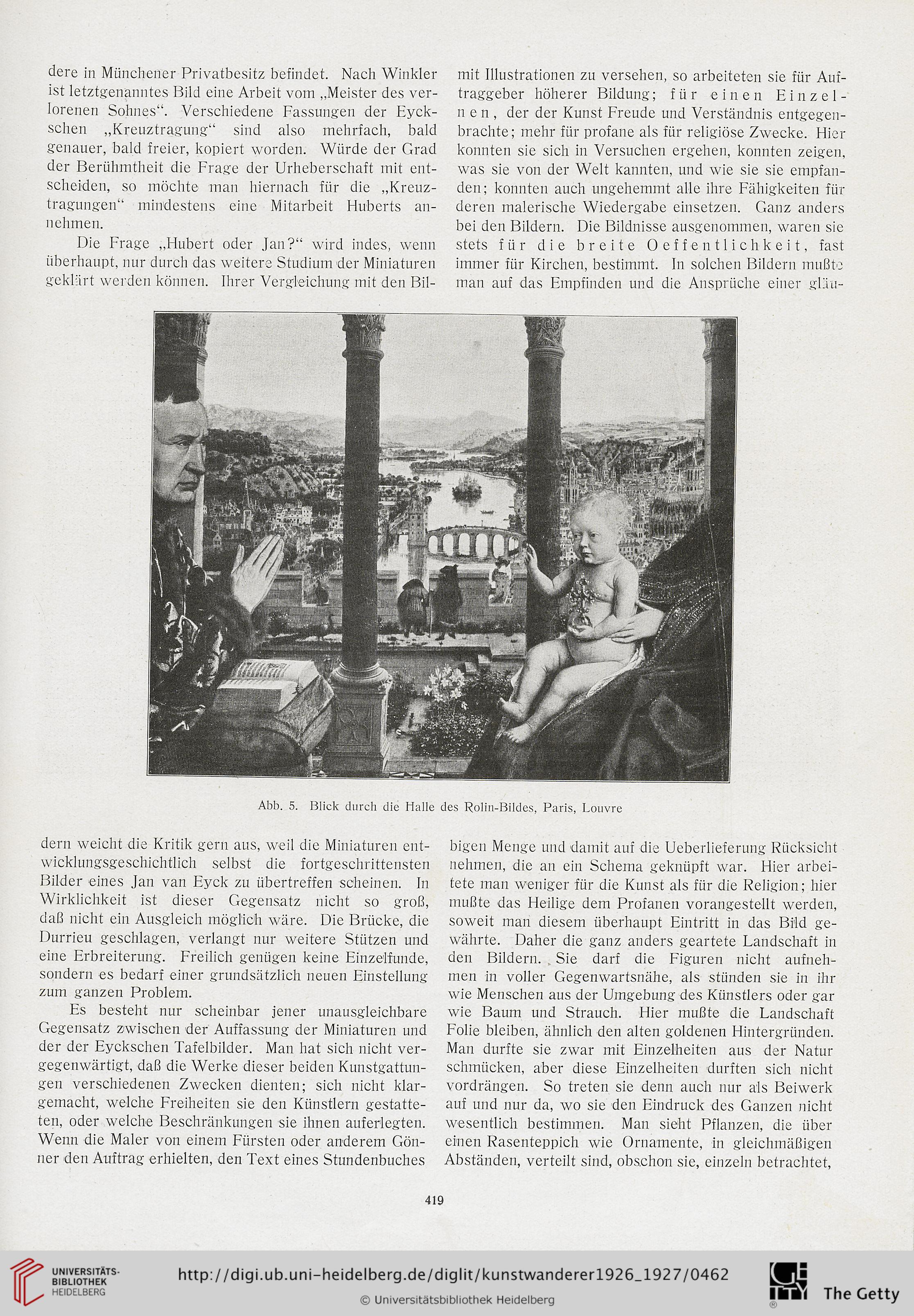

Abb. 5. Blick durch die Halle des Rolin-Bildes, Paris, Louvre

419

ist letztgenanntes Bild cine Arbeit vom „Meister des ver-

lorenen Sohnes“. Verschiedene Fassungen der Eyck-

schen „Kreuztragung“ sind also mehrfach, bald

genauer, bald freier, kopiert worden. Würde der Grad

der Berühmtheit die Frage der Urheberschaft mit ent-

scheiden, so möchte man hiernach fiir die „Kreuz-

tragungen“ mindestens eine Mitarbeit Hubcrts an-

nehmen.

Die Frage „Hubert oder Jan?“ wird indes, wenn

überhaupt, nur durch das weitere Studium der Miniaturen

gekliirt werden können. Ihrer Vergteichung mit den Bil-

dern weicht die Kritik gern aus, weil die Miniaturen ent-

wicklungsgeschichtlich selbst die fortgeschrittensten

Bilder eines Jan van Eyck zu übertreffen scheinen. In

Wirklichkeit ist dieser Gegen&atz nicht so groß,

daß nicht ein Ausgleich möglich wäre. Die Brücke, die

Durrieu geschlagen, verlangt nur weitere Stützen und

eine Erbreiterung. Freilich genügen keine Einzelfunde,

sondern es bedarf einer grundsätzlich neuen Einstellung

zum ganzen Problem.

Es besteht nur scheinbar jener unausgleichbare

Gegensatz zwischen der Auffassung der Miniaturen und

der der Eyckschen Tafelbilder. Man hat sich nicht ver-

gegenwärtigt, daß die Werke dieser beiden Kunstgattun-

gen verschiedenen Zwecken dienten; sich nicht klar-

gemacht, welche Freiheiten sie den Künstlern gestatte-

ten, oder welche Beschränkungen sie ihnen auferlegten.

Wenn die Maler von einem Fürsten oder anderem Gön-

ner den Auftrag erhielten, den Text eines Stundenbuches

mit Illustrationen zu versehen, so arbeiteten sie für Auf-

traggeber höherer Bildung; f ü r einen E i n z e 1 -

n e n , der der Kunst Freude und Verständnis entgegen-

brachte; mehr für profane als für religiöse Zwecke. Hier

konnten sie sich in Versuchen ergehen, konnten zeigen,

was sie von der Welt kannten, und wie sie sie empfan-

den; konnten auch ungehemmt alle ihre Fähigkeiten für

deren malerische Wiedergabe einsetzen. Ganz anders

bei den Bildern. Die Bildnisse ausgenommen, waren sie

stets f ü r d i e b r e i t e Oeffentlichkeit, fast

immer für Kirchen, bestimmt. In solchen Bildern mußte

man auf das Empfinden und die Ansprüche einer gläu-

bigen Menge und damit auf die Ueberlieferung Rücksicht

nehmen, die an ein Schema geknüpft war. Hier arbei-

tete man weniger für die Kunst als für die Religion; hier

mußte das Heilige dem Profanen vorangestellt werden,

soweit man diesem überhaupt Eintritt in das Bi'ld ge-

währte. Daher die ganz anders geartete Landschaft in

den Bildern. . Sie darf die Figuren nicht aufneh-

men in voller Gegenwartsnähe, als stünden sie in ihr

wie Menschen aus der Umgebung des Künstlers oder gar

wie Baum und Strauch. Hier mußte die Landschaft

Folie bleiben, ähnlich den alten goldenen Hintergründen.

Man durfte sie zwar mit Einzelheiten aus der Natur

schmücken, aber diese Einzelheiten durften sich nicht

vordrängen. So treten sie denn auch nur als Beiwerk

auf und nur da, wo sie den Eindruck des Ganzen nicht

wesentlich bestimmen. Man sieht Pflanzen, die iiber

einen Rasenteppich wie Ornamente, in gleichmäßigen

Abständen, verteilt sind, ob&chon sie, einzeln betrachtet,

Abb. 5. Blick durch die Halle des Rolin-Bildes, Paris, Louvre

419