Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 8./9.1926/27

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0540

DOI Heft:

1./2. Augustheft

DOI Artikel:Waldmann, Emil: Slevogts neues Freskenwerk im Ratskeller zu Bremen

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0540

Sleoogts rieues fveskenwevk tm Ratskeltei? eu Bremen

oon

Smit tDaldmann

/\/\ax Slevogts Tätigkeit auf dem Gebiete der Wand-

** * malerei reicht ungefähr fünfzehn Jahre zurück.

Jm Jahre 1911 dekorierte er für seinen Freund und

Biographen Dr. Johannes Guthmann in Neu-Cladow

an der Havel jenen Pavillon, der dreizehn Jahre später

ins Kronprinzenpalais in Berlin hinübergerettet wurde.

Der Zauberflötenfries, 1917 für das Musikzimmer eines

der Stadt Tiepolos entfernt liegt, in der Slevogt in die

Schule ging. Sondern die Stadt Bremen, in dessen

Kunsthalle man Slevogt’sche Malerei ja so gut kennen

lernen kann, wie kaum in einer anderen deutschen

Gemäldegalerie sonst. Mitglieder der„Deputation für die

Städtischen Werke“, aus der Bremer Kunsthalle und

einigen Privatsammlungen mit Slevogt’scher Eigenart

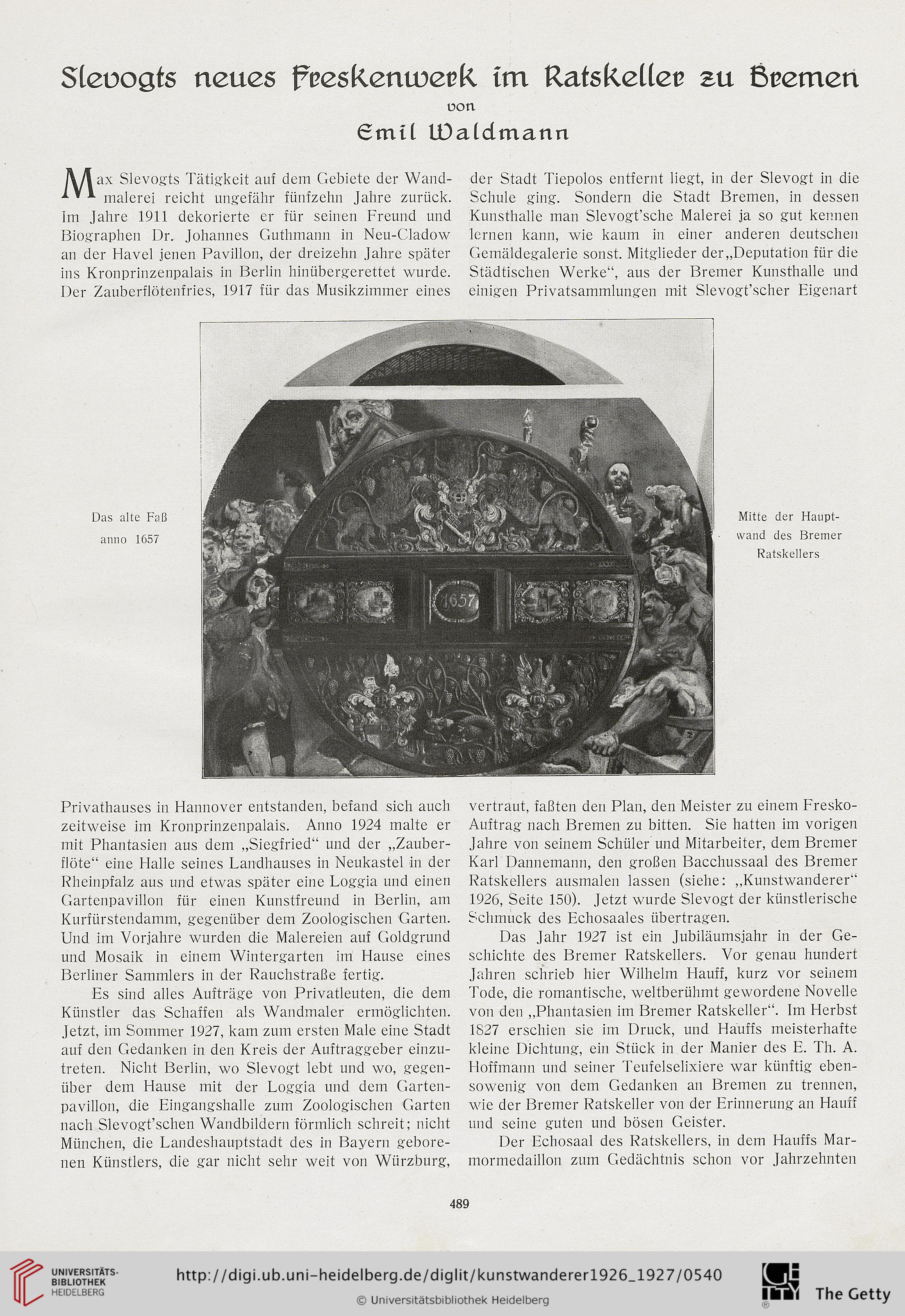

Das alte Faß

anno 1657

Mitte der Haupt-

wand des Bremer

Ratskellers

Privathauses in Hannover entstanden, befand sich auch

zeitweise im Kronprinzenpalais. Anno 1924 malte er

mit Phantasien aus dem „Siegfried“ und der „Zauber-

flöte“ eine Halle seines Landhauses in Neukastel in der

Rheinpfalz aus und etwas später eine Loggia und einen

Gartenpavillon für einen Kunstfreund in Berlin, am

Kurfürstendamm, gegenüber dem Zoologischen ’Garten.

Und im Vorjahre wurden die Malereien auf Goldgrund

und Mosaik in einem Wintergarten im Hause eines

Berliner Sammlers in der Rauchstraße fertig.

Es sind alles Aufträge von Privatleuten, die dem

Künstler das Schaffen a!s Wandmaler ermöglichten.

Jetzt, im Sommer 1927, kam zum ersten Male eine Stadt

auf den Gedanken in den Kreis der Auftraggeber einzu-

treten. Nicht Berlin, wo Slevogt lebt und wo, gegen-

über dem Hause mit der Loggia und dem Garten-

pavillon, die Eingangshalle zum Zoologischcn Garten

nach Slevogt’schen Wandbildern förmlich schreit; nicht

Miinchen, die Landeshauptstadt des in Bayern gebore-

nen Künstlers, die gar nicht selir weit von Würzburg,

vertraut, faßten den Plan, den Meister zu einem Fresko-

Auftrag nach Bremen zu bitten. Sie hatten im vorigen

Jahre von seinem Schüler und Mitarbeiter, dem Bremer

Karl Dannemann, den großen Bacchussaal des Bremer

Ratskellers ausmalen lassen (siehe: „Kunstwanderer“

1926, Seite 150). Jetzt wurde Slevogt der künstlerische

Schmuck des Echosaales übertragen.

Das Jahr 1927 ist ein Jubiläumsjahr in der Ge-

schichte des Bremer Ratskellers. Vor genau hundert

Jahren schrieb hier Wilhelm Hauff, kurz vor seinem

Tode, die romantische, weltberühmt gewordene Novelle

von den „Phantasien im Bremer Ratskeller“. Im Herbst

1827 erschien sie im Druck, und Hauffs meisterhafte

kleine Dichtung, ein Stiick in der Manier des E. Th. A.

Hoffmann und seiner Teufelselixiere war künftig eben-

sowenig von dem Gedanken an Bremen zu trennen,

wie der Bremer Ratskeller von der Erinnerung an Hauff

und seine guten und bösen Geister.

Der Echosaal des Ratskellers, in dem Hauffs Mar-

mormedaillon zum Gedächtnis schon vor Jahrzehnten

489

oon

Smit tDaldmann

/\/\ax Slevogts Tätigkeit auf dem Gebiete der Wand-

** * malerei reicht ungefähr fünfzehn Jahre zurück.

Jm Jahre 1911 dekorierte er für seinen Freund und

Biographen Dr. Johannes Guthmann in Neu-Cladow

an der Havel jenen Pavillon, der dreizehn Jahre später

ins Kronprinzenpalais in Berlin hinübergerettet wurde.

Der Zauberflötenfries, 1917 für das Musikzimmer eines

der Stadt Tiepolos entfernt liegt, in der Slevogt in die

Schule ging. Sondern die Stadt Bremen, in dessen

Kunsthalle man Slevogt’sche Malerei ja so gut kennen

lernen kann, wie kaum in einer anderen deutschen

Gemäldegalerie sonst. Mitglieder der„Deputation für die

Städtischen Werke“, aus der Bremer Kunsthalle und

einigen Privatsammlungen mit Slevogt’scher Eigenart

Das alte Faß

anno 1657

Mitte der Haupt-

wand des Bremer

Ratskellers

Privathauses in Hannover entstanden, befand sich auch

zeitweise im Kronprinzenpalais. Anno 1924 malte er

mit Phantasien aus dem „Siegfried“ und der „Zauber-

flöte“ eine Halle seines Landhauses in Neukastel in der

Rheinpfalz aus und etwas später eine Loggia und einen

Gartenpavillon für einen Kunstfreund in Berlin, am

Kurfürstendamm, gegenüber dem Zoologischen ’Garten.

Und im Vorjahre wurden die Malereien auf Goldgrund

und Mosaik in einem Wintergarten im Hause eines

Berliner Sammlers in der Rauchstraße fertig.

Es sind alles Aufträge von Privatleuten, die dem

Künstler das Schaffen a!s Wandmaler ermöglichten.

Jetzt, im Sommer 1927, kam zum ersten Male eine Stadt

auf den Gedanken in den Kreis der Auftraggeber einzu-

treten. Nicht Berlin, wo Slevogt lebt und wo, gegen-

über dem Hause mit der Loggia und dem Garten-

pavillon, die Eingangshalle zum Zoologischcn Garten

nach Slevogt’schen Wandbildern förmlich schreit; nicht

Miinchen, die Landeshauptstadt des in Bayern gebore-

nen Künstlers, die gar nicht selir weit von Würzburg,

vertraut, faßten den Plan, den Meister zu einem Fresko-

Auftrag nach Bremen zu bitten. Sie hatten im vorigen

Jahre von seinem Schüler und Mitarbeiter, dem Bremer

Karl Dannemann, den großen Bacchussaal des Bremer

Ratskellers ausmalen lassen (siehe: „Kunstwanderer“

1926, Seite 150). Jetzt wurde Slevogt der künstlerische

Schmuck des Echosaales übertragen.

Das Jahr 1927 ist ein Jubiläumsjahr in der Ge-

schichte des Bremer Ratskellers. Vor genau hundert

Jahren schrieb hier Wilhelm Hauff, kurz vor seinem

Tode, die romantische, weltberühmt gewordene Novelle

von den „Phantasien im Bremer Ratskeller“. Im Herbst

1827 erschien sie im Druck, und Hauffs meisterhafte

kleine Dichtung, ein Stiick in der Manier des E. Th. A.

Hoffmann und seiner Teufelselixiere war künftig eben-

sowenig von dem Gedanken an Bremen zu trennen,

wie der Bremer Ratskeller von der Erinnerung an Hauff

und seine guten und bösen Geister.

Der Echosaal des Ratskellers, in dem Hauffs Mar-

mormedaillon zum Gedächtnis schon vor Jahrzehnten

489