6in nocdtfcbec RcnaifTancesBtldtcppicb

oon

Bctty Kuctt)

jie skandinavische Bildwirkerei ist noch wenig er-

forscht. Alte literarische Quellen, wie die Vol-

sunga Saga, das Flattyarbuch, die Saga Olaf des Heiligen

bezeugen, daß der Gebrauch und die Herstellung von

Bildteppichen im Norden schon dem frühen Mittelalter

bekannt war.1) Doch ist bisher nur ein einziges Stück

aus früher Zeit, das mit größter Wahrscheinlichkeit auf

Norwegen lokalisiert werden kann, zu Tage gekommen.

Es ist ein Fragment mit zwei Kalenderdarstellungen,

April und Mai, das in den 80er Jahren des vorigen Jahr-

hunderts beim Niederreißen einer Kirche auf Hede-

marken zwischen zwei Fußböden gefunden wurde.2) Ich

habe seine Entstehung in der ersten Hä'lfte des 13. Jahr-

hunderts an anderer Stelle nachzuweisen versucht.3)

Ueber den vielfältigen Gebrauch bildgeschmückter

Wandbehänge in den Kirchen, Kapellen und Klöstern des

Nordens geben die im Diplomatarium Norvegicum publi-

zierten Inventare erschöpfend Aufschluß. So wird in

einem 1321 datierten Verzeichnis der reiche Bildteppich-

schmuck im Chor der Kirche von Jemheim in Sogn ange-

führt, und in dem Verzeichnis des Hausgeräts, das Erz-

bischof Aslag Bolts 1429 bei seiner Uebersiedlung von

Bergen nach Drontheim mit sich führte, werden zahl-

reiche, zum Teil mit Bildern gezierte Wandteppiche be-

schrieben.

Reicher fließen die Quellen für das 16. Jahrhundert.

Angeregt durch die in jener Zeit zu höchster Blüte ent-

faltete niederländische Bildwirkerkunst, scheint auch in

Skandinavien ein regerer Wirkbetrieb einzusetzen.4)

Archivnachrichten und Rechnungen bestätigen dies

ebenso wie einzelne in den skandinavischen Museen aus

altem Kirchengut der Gegend erhaltene Stücke, deren

großes Format und vortreffliche Technik auf eine nicht

mehr vom Hausfleiß allein bestrittene, sondern in Bild-

wirk-Ateliers unter dem mächtigen Impuls fremder Ein-

flüsse, vielleicht unter Mitarbeit niederländischer Wir-

ker, gewerbsmäßig betriebene Erzeugung weisen.5)

b H. Qrosch, Altnorwegische Teppichmuster. Berlin 1889. —

Idem, Aitnorwegische Bildteppiche. Berlin 1901.

-) H. Grosch, Altnorwegische Teppichmuster PI. I.

8) Betty Kurth, Die deutschen Bildteppiche des Mittelalters

Wien 1926, Bd. I S. 36 f. Abb. 13.

4) Für die Bildwirkerei in Schweden, die ganz unter nieder-

ländischem Einfluß stand, hat John Böttiger, Svenska Statens

Samlimg af Väfda Tapeter, Bd. I—IV, Stockholm s. a. umfassendes

Ouellenmaterial zusammengetragen. Im 16. Jahrhundert hatten

die schwedischen Herrscher, Gustav Wasa, Erik XIV. und

Johann III. große Bildteppichsammlungen, von denen cin I eil durch

cinhcimische Werkstätten liergestellt wurde. Vergl. auch G.

0 P m a r k, Tapetväfveriet i Sverige under de första Vasa-

^onungarne, in Meddelanden fran Svcnska aljöjd-föringen. Stock-

h°lm 1886.

B) Böttiger, op. cit. Bd. IV S. 4 weist nach, daß um die Mitte

des XVI. Jahrhunderts Gustav Wasa niederländische reppich-

wirker an seinen Hof berief.

Da nordische Bildteppiche der Renaissance sehr

spärlich in den europäischen Museen, noch seltener im

Handel zu finden sind, scheint es gerechtfertigt, ein Stück

solcher Art, das ich kürzlich im Wiener Kunsthandel sah,

hier zu veröffentlichen.

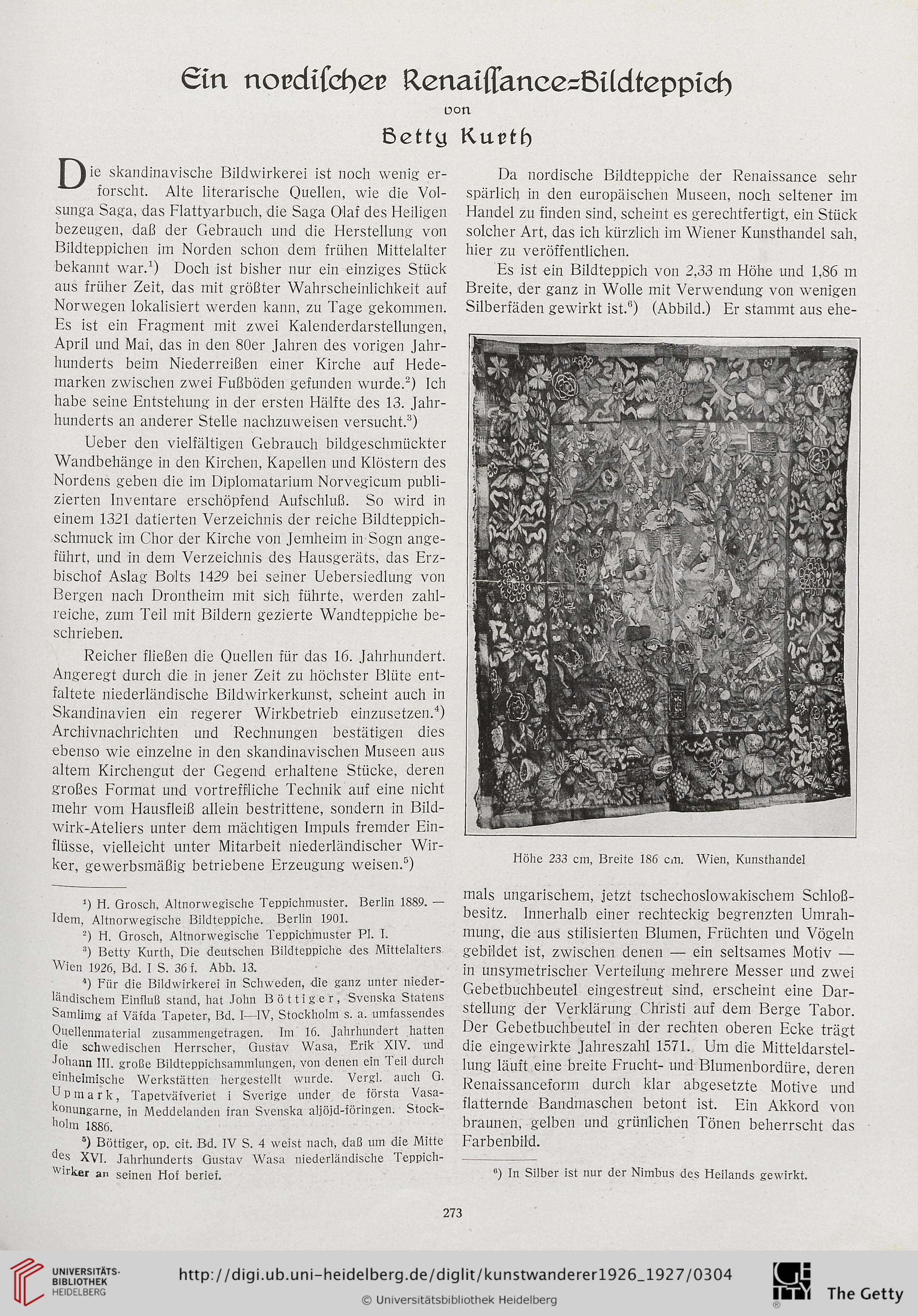

Es ist ein Bildteppich von 2,33 m Höhe und 1,86 m

Breite, der ganz in Wolle mit Verwendung von wenigen

Silberfäden gewirkt ist.G) (Abbild.) Er stammt aus ehe-

Höhe 233 cm, Breite 186 cm. Wien, Kunsthandel

mals ungarischem, jetzt tschechoslowakischem Schloß-

besitz. Innerhalb einer rechteckig begrenzten Umrah-

mung, die aus stilisierten Blumen, Früchten und Vögeln

gebildet ist, zwischen denen — ein seltsames Motiv —

in unsymetrischer Verteilung mehrere Messer und zwei

Gebetbuchbeutel eingestreut sind, erscheint eine Dar-

stellung der Verklärung Christi auf dem Berge Tabor.

Der Gebetbuchbeutel in der rechten oberen Ecke trägt

die eingewirkte Jahreszahl 1571. Um die Mitteldarstel-

lung läuft eine breite Frucht- und Blumenbordüre, deren

Renaissanceform durch klar abgesetzte Motive und

flatternde Bandmaschen betont ist. Ein Akkord von

braunen, gelben und grünlichen Tönen beherrscht das

Farbenbild.

u) In Silber ist nur der Nimbus des Heilands gewirkt.

273

oon

Bctty Kuctt)

jie skandinavische Bildwirkerei ist noch wenig er-

forscht. Alte literarische Quellen, wie die Vol-

sunga Saga, das Flattyarbuch, die Saga Olaf des Heiligen

bezeugen, daß der Gebrauch und die Herstellung von

Bildteppichen im Norden schon dem frühen Mittelalter

bekannt war.1) Doch ist bisher nur ein einziges Stück

aus früher Zeit, das mit größter Wahrscheinlichkeit auf

Norwegen lokalisiert werden kann, zu Tage gekommen.

Es ist ein Fragment mit zwei Kalenderdarstellungen,

April und Mai, das in den 80er Jahren des vorigen Jahr-

hunderts beim Niederreißen einer Kirche auf Hede-

marken zwischen zwei Fußböden gefunden wurde.2) Ich

habe seine Entstehung in der ersten Hä'lfte des 13. Jahr-

hunderts an anderer Stelle nachzuweisen versucht.3)

Ueber den vielfältigen Gebrauch bildgeschmückter

Wandbehänge in den Kirchen, Kapellen und Klöstern des

Nordens geben die im Diplomatarium Norvegicum publi-

zierten Inventare erschöpfend Aufschluß. So wird in

einem 1321 datierten Verzeichnis der reiche Bildteppich-

schmuck im Chor der Kirche von Jemheim in Sogn ange-

führt, und in dem Verzeichnis des Hausgeräts, das Erz-

bischof Aslag Bolts 1429 bei seiner Uebersiedlung von

Bergen nach Drontheim mit sich führte, werden zahl-

reiche, zum Teil mit Bildern gezierte Wandteppiche be-

schrieben.

Reicher fließen die Quellen für das 16. Jahrhundert.

Angeregt durch die in jener Zeit zu höchster Blüte ent-

faltete niederländische Bildwirkerkunst, scheint auch in

Skandinavien ein regerer Wirkbetrieb einzusetzen.4)

Archivnachrichten und Rechnungen bestätigen dies

ebenso wie einzelne in den skandinavischen Museen aus

altem Kirchengut der Gegend erhaltene Stücke, deren

großes Format und vortreffliche Technik auf eine nicht

mehr vom Hausfleiß allein bestrittene, sondern in Bild-

wirk-Ateliers unter dem mächtigen Impuls fremder Ein-

flüsse, vielleicht unter Mitarbeit niederländischer Wir-

ker, gewerbsmäßig betriebene Erzeugung weisen.5)

b H. Qrosch, Altnorwegische Teppichmuster. Berlin 1889. —

Idem, Aitnorwegische Bildteppiche. Berlin 1901.

-) H. Grosch, Altnorwegische Teppichmuster PI. I.

8) Betty Kurth, Die deutschen Bildteppiche des Mittelalters

Wien 1926, Bd. I S. 36 f. Abb. 13.

4) Für die Bildwirkerei in Schweden, die ganz unter nieder-

ländischem Einfluß stand, hat John Böttiger, Svenska Statens

Samlimg af Väfda Tapeter, Bd. I—IV, Stockholm s. a. umfassendes

Ouellenmaterial zusammengetragen. Im 16. Jahrhundert hatten

die schwedischen Herrscher, Gustav Wasa, Erik XIV. und

Johann III. große Bildteppichsammlungen, von denen cin I eil durch

cinhcimische Werkstätten liergestellt wurde. Vergl. auch G.

0 P m a r k, Tapetväfveriet i Sverige under de första Vasa-

^onungarne, in Meddelanden fran Svcnska aljöjd-föringen. Stock-

h°lm 1886.

B) Böttiger, op. cit. Bd. IV S. 4 weist nach, daß um die Mitte

des XVI. Jahrhunderts Gustav Wasa niederländische reppich-

wirker an seinen Hof berief.

Da nordische Bildteppiche der Renaissance sehr

spärlich in den europäischen Museen, noch seltener im

Handel zu finden sind, scheint es gerechtfertigt, ein Stück

solcher Art, das ich kürzlich im Wiener Kunsthandel sah,

hier zu veröffentlichen.

Es ist ein Bildteppich von 2,33 m Höhe und 1,86 m

Breite, der ganz in Wolle mit Verwendung von wenigen

Silberfäden gewirkt ist.G) (Abbild.) Er stammt aus ehe-

Höhe 233 cm, Breite 186 cm. Wien, Kunsthandel

mals ungarischem, jetzt tschechoslowakischem Schloß-

besitz. Innerhalb einer rechteckig begrenzten Umrah-

mung, die aus stilisierten Blumen, Früchten und Vögeln

gebildet ist, zwischen denen — ein seltsames Motiv —

in unsymetrischer Verteilung mehrere Messer und zwei

Gebetbuchbeutel eingestreut sind, erscheint eine Dar-

stellung der Verklärung Christi auf dem Berge Tabor.

Der Gebetbuchbeutel in der rechten oberen Ecke trägt

die eingewirkte Jahreszahl 1571. Um die Mitteldarstel-

lung läuft eine breite Frucht- und Blumenbordüre, deren

Renaissanceform durch klar abgesetzte Motive und

flatternde Bandmaschen betont ist. Ein Akkord von

braunen, gelben und grünlichen Tönen beherrscht das

Farbenbild.

u) In Silber ist nur der Nimbus des Heilands gewirkt.

273