ner Manufaktur schon immer als das „Preußisch-Musika-

lische“ bezeichnet worden ist, ohne daß man bisher den

Grund anzugeben wußte. Und dann auch, daß die Be-

malung des Services nicht besser mit derjenigen überein-

stimmen kann, die es nach einer Specifikation desselben

vom 7. April 1761 erhalten sollte. Es ist m der Tat, wenn

man von der Staffierung der Henke'l oder der die Deckel

der Terrinen bekrönenden Figuren absieht, ganz aus-

schließlich in Eisenrot und Gold bemalt. Es zeigt damit

jenes Rot, das auch das bekannte, für König August d.

Starken angefertigte Service mit dem „roten Drachen“

aufweist, an das Friedrich allein gedacht haben kann,

wenn er von dem beim König von Polen so beliebten

Rot sprach. Weiter ist es auch, wiederum nur in Gold

und Rot, mit „Mosaique“ und ganz eigenartigen, sonst in

dieser Weise noch nicht wieder nachgewiesenen Blumen

ostasiatischen Stils bemalt, die in dieser Zeit ja, außer

bei kobaltblau bemalten Porzellanen, sonst iiberhaupt

nicht mehr vorkommen. Sie sind auch ersichtlich, wie es

der König ja wünschte, besonders leicht gehalten. Sie

sind nur kräftig konturiert, sonst mit dünn aufgetragener

eisenroter Farbe ausgefüllt und auch recht zierlich ge-

staltet. Und endlich ist es wohl auch kein Zufall, daß

dieses Service bis vor kurzem nocli im Besitz der Fami-

lie von Wilamowitz-Moellendorf sicli befand und dort fiir

ein Geschenk des Königs an den so hochverdienten spä-

teren Generalfeldmarschall Wichard Joachim Heinrich

von Moellendorf galt. Dieser war 1746 wegen seiner in

der Schlacht bei Soor bewiesenen Tapferkeit Haupt-

mann und Flügeladjudant des Königs, im siebenjährigen

Kriege dann gleichfalls wegen mannigfacher Auszeich-

nungen General gcworden. Er starb am 28. Januar

1818 unvermählt, weshalb sein Name auf die ihm ver-

wandte Familie Wilamowitz überging.

Das Service sollte nach der Spezifikation vom

Ahb. 2. Teger aus dem Meißner Serviee von 17hl

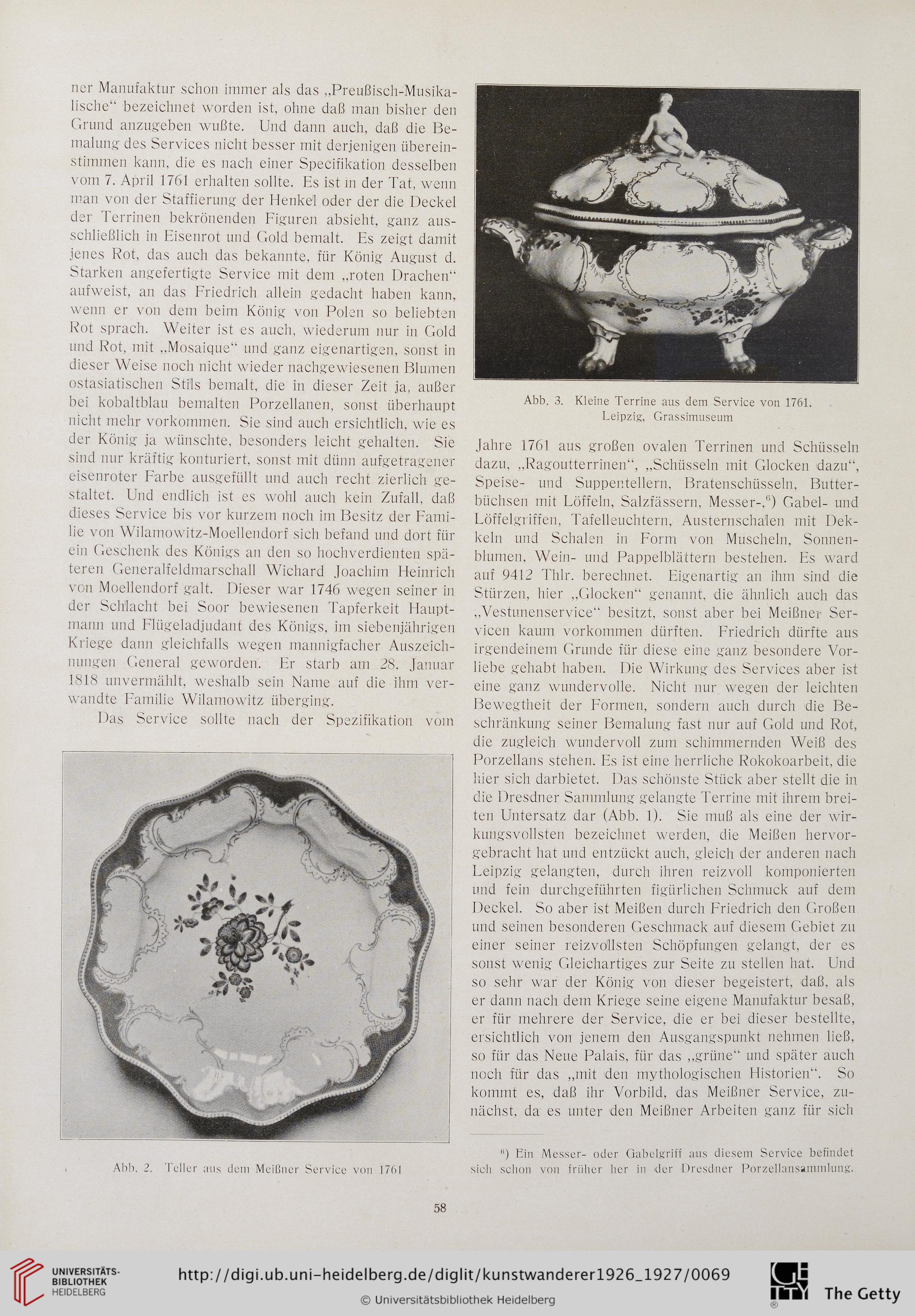

Abb. 3. Kleine Terrine aus dem Service von 1761.

Leipzig, Grassimuseum

Jahre 1761 aus großen ovalen Terrinen und Schüsseln

dazu, „Ragoutterrinen“, „Schüsseln mit Glocken dazu“,

Speise- und Suppentellern, Bratenschüsseln, Butter-

büchsen mit Föffeln, Salzfässern, Messer-,6) Gabel- und

Föffelgriffen, Tafelleuchtern, Austernschalen mit Dek-

keln und Schalen in Form von Muscheln, Sonnen-

blumen, Wein- und Pappelblättern bestehen. Es ward

auf 9412 Thlr. berechnet. Eigenartig an ihm sind die

Stürzen, hier „Glocken“ genannt, die ähnlich auch das

„Vestunenservice“ besitzt, sonst aber bei Meißner Ser-

vicen kaum vorkommen dürften. Friedrich dürfte aus

irgendeinem Grunde l'ür diese eine ganz besondere Vor-

liebe gehabt haben. Die Wirkung des Services aber ist

eine ganz wundervolle. Nicht nur wegeu der leichten

Bewcgtheit der Formen, sondern auch durch die Be-

schränkung seiner Bemalung fast nur auf Gold und Rot,

die zugleich wundervoll zum schimmernden Weiß des

Porzellans stehen. Es ist eine herrliche Rokokoarbeit, die

hier sich darbietet. Das schönste Stück aber stellt die in

die Dresdner Sammlung gelangte Terrine mit ihrem brei-

ten Untersatz dar (Abb. 1). Sie muß als eine der wir-

kungsvollsten bezeichnet werden, die Meißen hervor-

gebracht hat und entzückt auch, gleich der anderen nach

Feipzig gelangten, durch ihren reizvoll komponierten

u.nd fein durchgeführten figürlichen Schmuck auf dem

Deckel. So aber ist Meißen durch Friedrich den Großen

und seinen besonderen Geschmack auf diesem Gebiet zu

einer seiner reizvo'llsten Schöpfungen gelangt, der es

sonst wenig Gleichartiges zur Seite zu stellen hat. Und

so sehr war der König von dieser begeistert, daß, als

er dann nach dem Kriege seine eigene Manufaktur besaß,

er für mehrere der Service, die er bei dieser bestellte,

ersichtlich von jenem den Ausgangspunkt nehmen ließ,

so für das Neue Palais, für das „grüne'“ und später auch

noch für das „mit den mythologischen Historien“. So

kommt es, daß ihr Vorbild, das Meißner Service, zu-

nächst, da es unter den Meißner Arbeiten ganz für sich

l!) Ein Messer- oder Gabelsriff aus diesem Service befindet

sioli sclion von friilier her in >der Dresdner Porzellansammlung.

58

lische“ bezeichnet worden ist, ohne daß man bisher den

Grund anzugeben wußte. Und dann auch, daß die Be-

malung des Services nicht besser mit derjenigen überein-

stimmen kann, die es nach einer Specifikation desselben

vom 7. April 1761 erhalten sollte. Es ist m der Tat, wenn

man von der Staffierung der Henke'l oder der die Deckel

der Terrinen bekrönenden Figuren absieht, ganz aus-

schließlich in Eisenrot und Gold bemalt. Es zeigt damit

jenes Rot, das auch das bekannte, für König August d.

Starken angefertigte Service mit dem „roten Drachen“

aufweist, an das Friedrich allein gedacht haben kann,

wenn er von dem beim König von Polen so beliebten

Rot sprach. Weiter ist es auch, wiederum nur in Gold

und Rot, mit „Mosaique“ und ganz eigenartigen, sonst in

dieser Weise noch nicht wieder nachgewiesenen Blumen

ostasiatischen Stils bemalt, die in dieser Zeit ja, außer

bei kobaltblau bemalten Porzellanen, sonst iiberhaupt

nicht mehr vorkommen. Sie sind auch ersichtlich, wie es

der König ja wünschte, besonders leicht gehalten. Sie

sind nur kräftig konturiert, sonst mit dünn aufgetragener

eisenroter Farbe ausgefüllt und auch recht zierlich ge-

staltet. Und endlich ist es wohl auch kein Zufall, daß

dieses Service bis vor kurzem nocli im Besitz der Fami-

lie von Wilamowitz-Moellendorf sicli befand und dort fiir

ein Geschenk des Königs an den so hochverdienten spä-

teren Generalfeldmarschall Wichard Joachim Heinrich

von Moellendorf galt. Dieser war 1746 wegen seiner in

der Schlacht bei Soor bewiesenen Tapferkeit Haupt-

mann und Flügeladjudant des Königs, im siebenjährigen

Kriege dann gleichfalls wegen mannigfacher Auszeich-

nungen General gcworden. Er starb am 28. Januar

1818 unvermählt, weshalb sein Name auf die ihm ver-

wandte Familie Wilamowitz überging.

Das Service sollte nach der Spezifikation vom

Ahb. 2. Teger aus dem Meißner Serviee von 17hl

Abb. 3. Kleine Terrine aus dem Service von 1761.

Leipzig, Grassimuseum

Jahre 1761 aus großen ovalen Terrinen und Schüsseln

dazu, „Ragoutterrinen“, „Schüsseln mit Glocken dazu“,

Speise- und Suppentellern, Bratenschüsseln, Butter-

büchsen mit Föffeln, Salzfässern, Messer-,6) Gabel- und

Föffelgriffen, Tafelleuchtern, Austernschalen mit Dek-

keln und Schalen in Form von Muscheln, Sonnen-

blumen, Wein- und Pappelblättern bestehen. Es ward

auf 9412 Thlr. berechnet. Eigenartig an ihm sind die

Stürzen, hier „Glocken“ genannt, die ähnlich auch das

„Vestunenservice“ besitzt, sonst aber bei Meißner Ser-

vicen kaum vorkommen dürften. Friedrich dürfte aus

irgendeinem Grunde l'ür diese eine ganz besondere Vor-

liebe gehabt haben. Die Wirkung des Services aber ist

eine ganz wundervolle. Nicht nur wegeu der leichten

Bewcgtheit der Formen, sondern auch durch die Be-

schränkung seiner Bemalung fast nur auf Gold und Rot,

die zugleich wundervoll zum schimmernden Weiß des

Porzellans stehen. Es ist eine herrliche Rokokoarbeit, die

hier sich darbietet. Das schönste Stück aber stellt die in

die Dresdner Sammlung gelangte Terrine mit ihrem brei-

ten Untersatz dar (Abb. 1). Sie muß als eine der wir-

kungsvollsten bezeichnet werden, die Meißen hervor-

gebracht hat und entzückt auch, gleich der anderen nach

Feipzig gelangten, durch ihren reizvoll komponierten

u.nd fein durchgeführten figürlichen Schmuck auf dem

Deckel. So aber ist Meißen durch Friedrich den Großen

und seinen besonderen Geschmack auf diesem Gebiet zu

einer seiner reizvo'llsten Schöpfungen gelangt, der es

sonst wenig Gleichartiges zur Seite zu stellen hat. Und

so sehr war der König von dieser begeistert, daß, als

er dann nach dem Kriege seine eigene Manufaktur besaß,

er für mehrere der Service, die er bei dieser bestellte,

ersichtlich von jenem den Ausgangspunkt nehmen ließ,

so für das Neue Palais, für das „grüne'“ und später auch

noch für das „mit den mythologischen Historien“. So

kommt es, daß ihr Vorbild, das Meißner Service, zu-

nächst, da es unter den Meißner Arbeiten ganz für sich

l!) Ein Messer- oder Gabelsriff aus diesem Service befindet

sioli sclion von friilier her in >der Dresdner Porzellansammlung.

58