Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 8./9.1926/27

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0107

DOI issue:

1/2. Novemberheft

DOI article:Voss, Hermann: Ein unbekanntes Frühwerk Correggios

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0107

Arg’iimentation durch unser Bild die schlagendste Wi-

derlegung. Daß schon der friihe Correggio, bei aller

Schlichtheit seines Stiles, ein eminenter, sich mit den

Schwierigkeiten der Verkürzung mit Vorliebe ausein-

andersetzender Zeichner war, beweist keineswegs nur

die Madonna di S. 'Francesco: alle seine Werke aus der

mantegnesken Zeit sind voll von mannigfaltigen Scorci,

wie es ja auch bei der Herkunft seines Stiles nicht

anders, zu erwarten war.

Eine Betrachtung für sicli verdient der landschaft-

liclie Hintergrund, der vielleieht am meisten auf den

späteren Stil des Meisters vordeutet. Ist für den figür-

lichen Teil eine gewisse zeichnerische Strenge charak-

teristisch, s.o findet hier eine malerische und atmosphä-

rische Auflockerung statt, die an die Landschaften der

Reifezeit erinnert. Es darf aber nicht übersehen wer-

den, daß auch andere Frühwerke Hintergründe von ähn-

licher freier technischer Behandlung aufweisen, z. B.

die Geburt Christi in der Brera in Mailand. Entzückend

ist die pastorale Färbung der Staffage: ein Hirt liegt

am Abhange in beschaulicher Ruhe, während oberhalb

seine Herde weidet. Ein abges.torbener Baumstumpf im

Mittelgrund mit allen Feinheiten seiner Oberfläche ge-

schildert, führt von der figürlichen Gruppe des Vorder-

grundes den Blick in die Tiefe. In der malerischen

Oekonomie des Bildes spielt die durchweg tonig und

hell gehaltene Landschaft die wichtige Rolle einer

Abb. 3: Kopie nach Ag. Carracci (nicht Correggio), Madonna

Sammlung Borromeo, Isolabella

Siehe: Irene Kunze, „Kunstwanderer“, Märzheft 1925

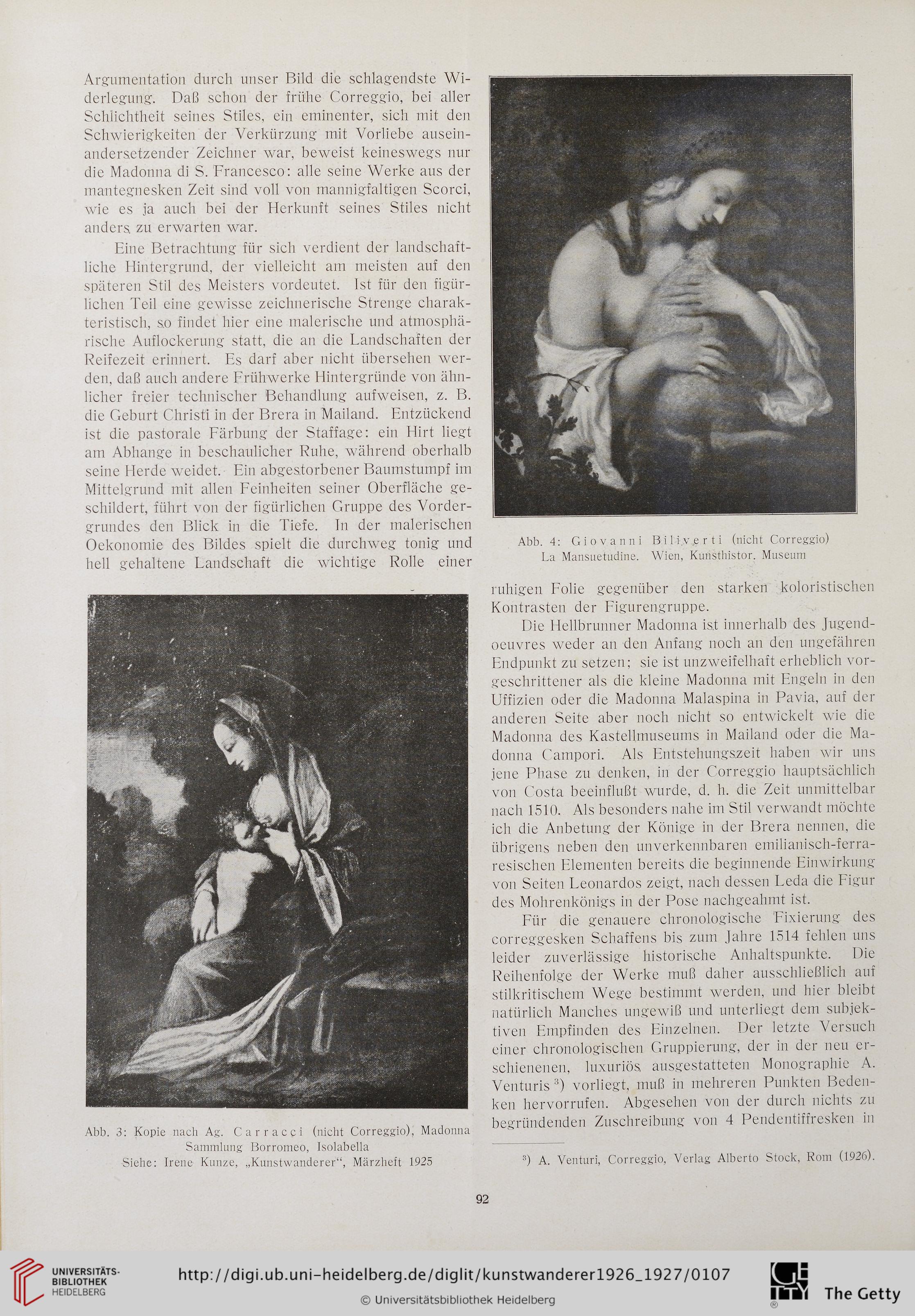

Abb. 4: Giovanni Bil i.v.,e r t i (nicht Correggio)

La Mansuetudine. Wien, Kunsthistor. Museum

ruhigen Folie gegenüber den starken koloristischen

Kontrasten der Figurengruppe.

Die Hellbrunner Madonna is.t innerhalb des Jugend-

ocuvres weder an den Anfang noch an dcn ungefähren

Endpunkt zu setzen; sie ist unzweifelhaft erheblich vor-

geschrittener als die kleine Madonna mit Engeln in den

Uffizien oder die Madonna Malaspina in Pavia, auf der

anderen Seite aber noch nicht so entwickelt wie die

Madonna des Kastellmuseums in Mailand oder die Ma-

donna Gampori. Als Entstehungszeit haben wir uns

jene Phase zu denken, in der Correggio hauptsächlich

von Costa beeinflußt wurde, d. h. die Zeit uumittelbar

nach 1510. Als besonders nahe im Stil verwandt möchte

ich die Anbetung der Könige in der Brera nennen, die

übrigens neben den unverkennbaren emilianisch-ferra-

resischen Elementen bereits die beginnende Einwirkung

von Seiten Leonardos zeigt, nach des.sen Leda die Figur

des Mohrenkönigs in der Pose nachgeahmt ist.

Für die genauere chronologische Fixierung des

correggesken Schaffens bis zum Jahre 1514 fehlen uns

ieider zuverlässige historis.che Anhaltspunkte. Die

Reihenfolge der Werke muß daher ausschließlich auf

stilkritischem Wege bestimmt werden, und hier bleibt

natürlich Manches ungewiß und unterliegt dem subjek-

tiven Empfinden des Einzelnen. Der letzte Versuch

einer chronologisclien Gruppierung, der in der neu er-

schienenen, luxuriös, ausgestatteten Monographie A.

Venturis 3) vorliegt, muß in mehreren Punkten Beden-

ken hervorrufen. Abgesehen von der durcli nichts zu

begründenden Zuschreibung von 4 Pendentiffresken in

92

J A. Venturi, Correggio, Verlag Alberto Stock, Rom (1926).

derlegung. Daß schon der friihe Correggio, bei aller

Schlichtheit seines Stiles, ein eminenter, sich mit den

Schwierigkeiten der Verkürzung mit Vorliebe ausein-

andersetzender Zeichner war, beweist keineswegs nur

die Madonna di S. 'Francesco: alle seine Werke aus der

mantegnesken Zeit sind voll von mannigfaltigen Scorci,

wie es ja auch bei der Herkunft seines Stiles nicht

anders, zu erwarten war.

Eine Betrachtung für sicli verdient der landschaft-

liclie Hintergrund, der vielleieht am meisten auf den

späteren Stil des Meisters vordeutet. Ist für den figür-

lichen Teil eine gewisse zeichnerische Strenge charak-

teristisch, s.o findet hier eine malerische und atmosphä-

rische Auflockerung statt, die an die Landschaften der

Reifezeit erinnert. Es darf aber nicht übersehen wer-

den, daß auch andere Frühwerke Hintergründe von ähn-

licher freier technischer Behandlung aufweisen, z. B.

die Geburt Christi in der Brera in Mailand. Entzückend

ist die pastorale Färbung der Staffage: ein Hirt liegt

am Abhange in beschaulicher Ruhe, während oberhalb

seine Herde weidet. Ein abges.torbener Baumstumpf im

Mittelgrund mit allen Feinheiten seiner Oberfläche ge-

schildert, führt von der figürlichen Gruppe des Vorder-

grundes den Blick in die Tiefe. In der malerischen

Oekonomie des Bildes spielt die durchweg tonig und

hell gehaltene Landschaft die wichtige Rolle einer

Abb. 3: Kopie nach Ag. Carracci (nicht Correggio), Madonna

Sammlung Borromeo, Isolabella

Siehe: Irene Kunze, „Kunstwanderer“, Märzheft 1925

Abb. 4: Giovanni Bil i.v.,e r t i (nicht Correggio)

La Mansuetudine. Wien, Kunsthistor. Museum

ruhigen Folie gegenüber den starken koloristischen

Kontrasten der Figurengruppe.

Die Hellbrunner Madonna is.t innerhalb des Jugend-

ocuvres weder an den Anfang noch an dcn ungefähren

Endpunkt zu setzen; sie ist unzweifelhaft erheblich vor-

geschrittener als die kleine Madonna mit Engeln in den

Uffizien oder die Madonna Malaspina in Pavia, auf der

anderen Seite aber noch nicht so entwickelt wie die

Madonna des Kastellmuseums in Mailand oder die Ma-

donna Gampori. Als Entstehungszeit haben wir uns

jene Phase zu denken, in der Correggio hauptsächlich

von Costa beeinflußt wurde, d. h. die Zeit uumittelbar

nach 1510. Als besonders nahe im Stil verwandt möchte

ich die Anbetung der Könige in der Brera nennen, die

übrigens neben den unverkennbaren emilianisch-ferra-

resischen Elementen bereits die beginnende Einwirkung

von Seiten Leonardos zeigt, nach des.sen Leda die Figur

des Mohrenkönigs in der Pose nachgeahmt ist.

Für die genauere chronologische Fixierung des

correggesken Schaffens bis zum Jahre 1514 fehlen uns

ieider zuverlässige historis.che Anhaltspunkte. Die

Reihenfolge der Werke muß daher ausschließlich auf

stilkritischem Wege bestimmt werden, und hier bleibt

natürlich Manches ungewiß und unterliegt dem subjek-

tiven Empfinden des Einzelnen. Der letzte Versuch

einer chronologisclien Gruppierung, der in der neu er-

schienenen, luxuriös, ausgestatteten Monographie A.

Venturis 3) vorliegt, muß in mehreren Punkten Beden-

ken hervorrufen. Abgesehen von der durcli nichts zu

begründenden Zuschreibung von 4 Pendentiffresken in

92

J A. Venturi, Correggio, Verlag Alberto Stock, Rom (1926).