Abschluß des steil ansteigenden Mittelgrundes eine Linie,

die ihn vom Hintergrunde so scharf trennt, daß jeder

Uebergang zwischen Mittel- und Hintergrund fehlt. In

den Hintergründen beider Landschaften entwickelt sich

eine außerordentliche Tiefe. Die Hintergründe zeigen

im wesentlichen übereinstimmende Motive: hügeliges,

teilweise bewaldetes Terrain, Wasser und am Horizont

liolie, an die Alpen erinnernde Bergketten. Vor allem

aöer liegen die iandschaftlichen wie die perspektivischen

(aus den Wasserflächen zu erschließenden) Horizonte zu-

einander so, daß sich, stellt man sich das Bild der Kreu-

zigung als rechten Nachbarn der „Kreuztragung“ vor,

über die trennenden Rahmenleisten hinweg eine Ver-

bindung zwischen den Landschaften ergibt.

Ferner: Nimmt man an, daß die beiden Tafeln der

„Kreuztragung“ und „Kreuzigung“ in der gedachten

Weise vereinigt waren, dann wird die plötzliche Schwen-

kung der Reiter auf der rechten Seite der „Kreuztra-

gung“ durch den Vorgang motiviert, während sie im Ein-

zelbilde keine Erklärung findet. Die Richtstätte, der die

Reiter zustreben, liegt nämlich dann unmittelbar rechts

neben ihnen in der Tiefe. Wir müßten uns direkt wun-

dern, wenn sie aus der Richtung des Kreuzigungszuges

nicht plötzlich zur Tiefe abbiegen würden. — Auf ähn-

liche Weise wie die beiden vereinigten Bilder faßt übri-

gens die auf van Eyck zurückgehende Budapester

„Kreuztragung“ die Schauplätze des Kreuzigungszuges

und der Kreuzigung zusammen, wie überhaupt solche

Vereinigung in primitiven Darstellungen der Kreuzigung

öfter vorkommt.

Sodann: Es besteht eine auffallende Verwandt-

schaft zwischen der Magdalena der Petersburger Kreu-

zigung und der Veronika der Wiener Zeichnung. Sie

zeigt sich in der Haltung und der Ansicht der Figuren.

(Abb. 1 und 2.) Beide Frauen knieen, nach links und

etwas vornüber geneigt; beide sind halb vom Rücken,

halb von der Seite, im verlorenen Profil, gesehen. In

ihren Gewändern kommen ähnliche Faltenmotive vor

und zwar an einauder entsprechenden Stelleu. So der

lange, von der Mitte des Rückens ausgehende, sich leicht

nach rechts senkende Faltenzug. Auch die Knickung

der äußeren Begrenzungslinie des Rockes im stumpfen

Winkel, rechts unten, mag beachtet werden. Der Knick

ist zwar in beiden Fällen statisch verschieden motiviert,

bei der Magdalena durch den Fuß, bei der Veronika

durch das Knie — aber die Wirkung für das Ganze ist

beidemal fast die gleiche. So muß gefolgert werden,

claß der Zeichner der Veronika die Magdalena des Peters-

burger Bildes gesehen hat. Da er nun die Veronika in

Une Komposition hineingezeichnet hat, deren Eycksches

Worbild wir aus ganz anderen Gründen als Mittclstück

^es Altares vermuten, so wird die Wahrscheinlichkeit

verstärkt, daß dieses Vorbild das Mittelstück des Altares

kewesen ist. Der Urheber der Wiener Zeichnung hätte

^ann versucht, seine Kopie nach der Mitteltafel des Alta-

' es durch eine Anleihe beim Seitenbild zu dem Breit-

Iünnat der Wiener Zeichnung auszugestalten.

Schließlich: Ganz bcsondere Beachtung verdient der

Wmstand, daß Vorbilder oder Gegenstücke

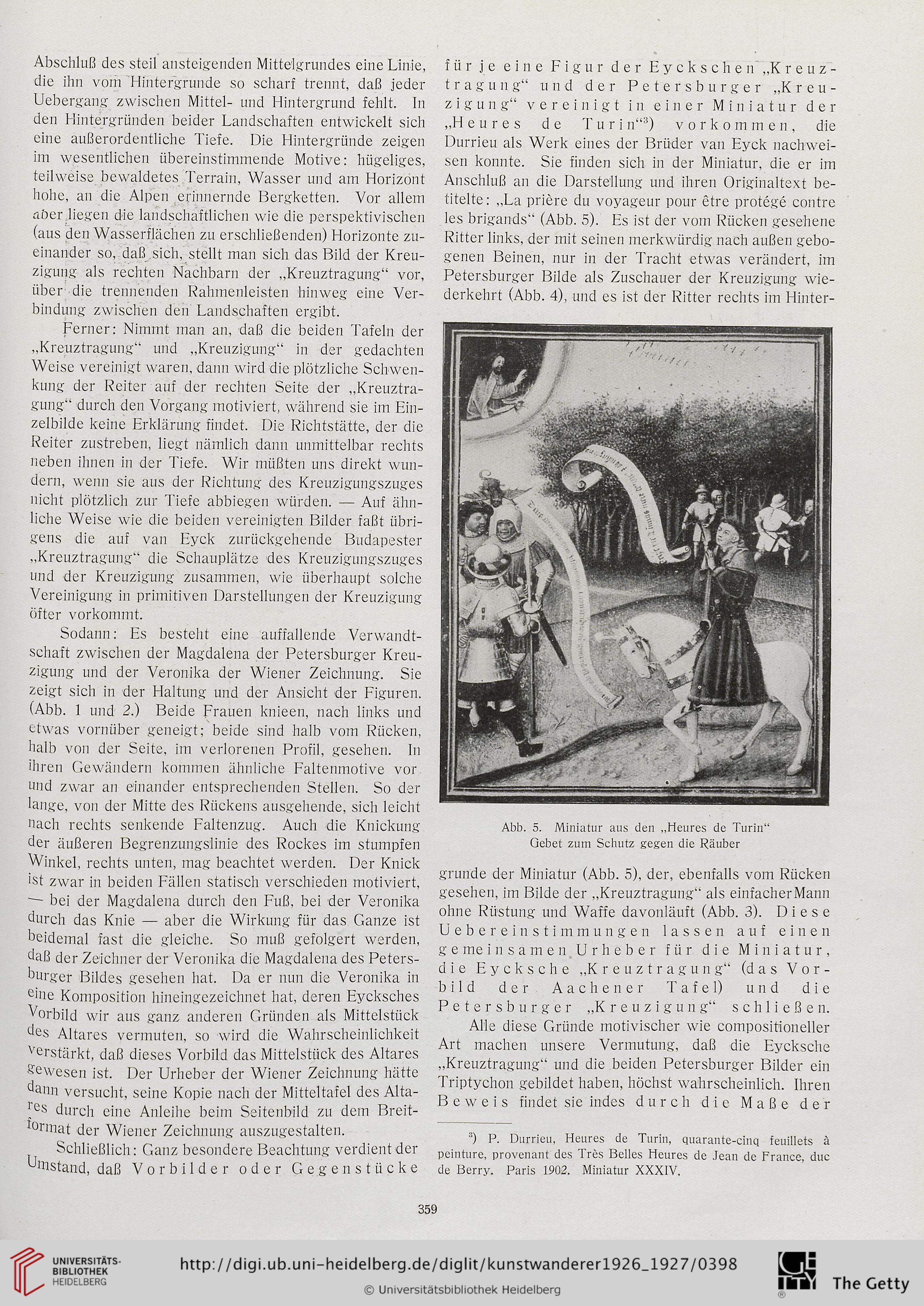

f ü r j e e i n e F i g u r d e r E y c k s c h e n „K r e u z -

t r a g u ng“ u n d d e r Petersbu r g e r „K r e u -

z i g u n g“ v e r e i n i g t i n e i n e r M i n i a t u r d e r

„H e u r e s d e T u r i n“3) v o r k o m m e n , die

Durrieu als Werk eines der Brüder van Eyck nachwei-

sen konnte. Sie finden sich in der Miniatur, die er im

Anschluß an die Darstellung und ihren Originaltext be-

titelte: „La priere du voyageur pour etre protege contre

les brigands“ (Abb. 5). Es ist der vom Rücken gesehene

Ritter links, der mit seinen merkwürdig nach außen gebo-

genen Beinen, nur in der Tracht etwas verändert, im

Petersburger Bilde als Zuschauer der Kreuzigung wie-

derkehrt (Abb. 4), und es ist der Ritter rechts im Hinter-

Abb. 5. Miniatur aus den „Heures de Turin“

Gebet zum Schutz gegen die Räuber

grunde der Miniatur (Abb. 5), der, ebenfalls vom Rücken

gesehen, im Bilde der „Kreuztragung“ als einfacherMann

ohne Rüstung und Waffe davonläuft (Abb. 3). D i e s e

Uebereinstimmungen 1 a s s e n a u f e i n e n

g e me i n s a m e n U r h e b e r f ü r d i e M i n i a t u r ,

d i e E y c k s c h e „Kreuztragung“ (d a s V o r -

bild der Aachener Tafel) und die

P e t e r s b u r g e r „K r e u z i g u n g“ s c h 1 i e ß e n.

Alle diese Gründe motivischer wie compositioneller

Art machen unsere Vermutung, daß die Eycksche

„Kreuztragung“ und die beiden Petersburger Bilder ein

Triptychon gebildet haben, höchst wahrscheinlich. Ihren

B e w e i s findet sie indes d u r c h d i e M a ß e d e r

:!) P. Durrieü, Heures de Turin, quarante-cinq feuillets ä

peinture, provenant des Tres Belles Heures de Jean de France, duc

de Berry. Paris 1902. Miniatur XXXIV.

359

die ihn vom Hintergrunde so scharf trennt, daß jeder

Uebergang zwischen Mittel- und Hintergrund fehlt. In

den Hintergründen beider Landschaften entwickelt sich

eine außerordentliche Tiefe. Die Hintergründe zeigen

im wesentlichen übereinstimmende Motive: hügeliges,

teilweise bewaldetes Terrain, Wasser und am Horizont

liolie, an die Alpen erinnernde Bergketten. Vor allem

aöer liegen die iandschaftlichen wie die perspektivischen

(aus den Wasserflächen zu erschließenden) Horizonte zu-

einander so, daß sich, stellt man sich das Bild der Kreu-

zigung als rechten Nachbarn der „Kreuztragung“ vor,

über die trennenden Rahmenleisten hinweg eine Ver-

bindung zwischen den Landschaften ergibt.

Ferner: Nimmt man an, daß die beiden Tafeln der

„Kreuztragung“ und „Kreuzigung“ in der gedachten

Weise vereinigt waren, dann wird die plötzliche Schwen-

kung der Reiter auf der rechten Seite der „Kreuztra-

gung“ durch den Vorgang motiviert, während sie im Ein-

zelbilde keine Erklärung findet. Die Richtstätte, der die

Reiter zustreben, liegt nämlich dann unmittelbar rechts

neben ihnen in der Tiefe. Wir müßten uns direkt wun-

dern, wenn sie aus der Richtung des Kreuzigungszuges

nicht plötzlich zur Tiefe abbiegen würden. — Auf ähn-

liche Weise wie die beiden vereinigten Bilder faßt übri-

gens die auf van Eyck zurückgehende Budapester

„Kreuztragung“ die Schauplätze des Kreuzigungszuges

und der Kreuzigung zusammen, wie überhaupt solche

Vereinigung in primitiven Darstellungen der Kreuzigung

öfter vorkommt.

Sodann: Es besteht eine auffallende Verwandt-

schaft zwischen der Magdalena der Petersburger Kreu-

zigung und der Veronika der Wiener Zeichnung. Sie

zeigt sich in der Haltung und der Ansicht der Figuren.

(Abb. 1 und 2.) Beide Frauen knieen, nach links und

etwas vornüber geneigt; beide sind halb vom Rücken,

halb von der Seite, im verlorenen Profil, gesehen. In

ihren Gewändern kommen ähnliche Faltenmotive vor

und zwar an einauder entsprechenden Stelleu. So der

lange, von der Mitte des Rückens ausgehende, sich leicht

nach rechts senkende Faltenzug. Auch die Knickung

der äußeren Begrenzungslinie des Rockes im stumpfen

Winkel, rechts unten, mag beachtet werden. Der Knick

ist zwar in beiden Fällen statisch verschieden motiviert,

bei der Magdalena durch den Fuß, bei der Veronika

durch das Knie — aber die Wirkung für das Ganze ist

beidemal fast die gleiche. So muß gefolgert werden,

claß der Zeichner der Veronika die Magdalena des Peters-

burger Bildes gesehen hat. Da er nun die Veronika in

Une Komposition hineingezeichnet hat, deren Eycksches

Worbild wir aus ganz anderen Gründen als Mittclstück

^es Altares vermuten, so wird die Wahrscheinlichkeit

verstärkt, daß dieses Vorbild das Mittelstück des Altares

kewesen ist. Der Urheber der Wiener Zeichnung hätte

^ann versucht, seine Kopie nach der Mitteltafel des Alta-

' es durch eine Anleihe beim Seitenbild zu dem Breit-

Iünnat der Wiener Zeichnung auszugestalten.

Schließlich: Ganz bcsondere Beachtung verdient der

Wmstand, daß Vorbilder oder Gegenstücke

f ü r j e e i n e F i g u r d e r E y c k s c h e n „K r e u z -

t r a g u ng“ u n d d e r Petersbu r g e r „K r e u -

z i g u n g“ v e r e i n i g t i n e i n e r M i n i a t u r d e r

„H e u r e s d e T u r i n“3) v o r k o m m e n , die

Durrieu als Werk eines der Brüder van Eyck nachwei-

sen konnte. Sie finden sich in der Miniatur, die er im

Anschluß an die Darstellung und ihren Originaltext be-

titelte: „La priere du voyageur pour etre protege contre

les brigands“ (Abb. 5). Es ist der vom Rücken gesehene

Ritter links, der mit seinen merkwürdig nach außen gebo-

genen Beinen, nur in der Tracht etwas verändert, im

Petersburger Bilde als Zuschauer der Kreuzigung wie-

derkehrt (Abb. 4), und es ist der Ritter rechts im Hinter-

Abb. 5. Miniatur aus den „Heures de Turin“

Gebet zum Schutz gegen die Räuber

grunde der Miniatur (Abb. 5), der, ebenfalls vom Rücken

gesehen, im Bilde der „Kreuztragung“ als einfacherMann

ohne Rüstung und Waffe davonläuft (Abb. 3). D i e s e

Uebereinstimmungen 1 a s s e n a u f e i n e n

g e me i n s a m e n U r h e b e r f ü r d i e M i n i a t u r ,

d i e E y c k s c h e „Kreuztragung“ (d a s V o r -

bild der Aachener Tafel) und die

P e t e r s b u r g e r „K r e u z i g u n g“ s c h 1 i e ß e n.

Alle diese Gründe motivischer wie compositioneller

Art machen unsere Vermutung, daß die Eycksche

„Kreuztragung“ und die beiden Petersburger Bilder ein

Triptychon gebildet haben, höchst wahrscheinlich. Ihren

B e w e i s findet sie indes d u r c h d i e M a ß e d e r

:!) P. Durrieü, Heures de Turin, quarante-cinq feuillets ä

peinture, provenant des Tres Belles Heures de Jean de France, duc

de Berry. Paris 1902. Miniatur XXXIV.

359