Zwischen der heute ohne Zäsur mit Dorum ver-

schliffenen Siedlung Alsum im Norden und den

sich vor allem nach Süden ausbreitenden Neu-

baugebieten hebt sich der an einer Wasserlöse

gelegene historische Kern Dorums durch die

prägnante Umrißlinie der die Wurt umfassenden

Ringstraße mit der Binnengliederung eines We-

gekreuzes ab. Nach Schließung des Seedeichs

trat die Bebauung über die Grenzen der hohen

Wurt hinaus, so daß die Kirche auf erhöhtem

Gelände bereits südöstlich davon wohl zu Beginn

des 13.Jh. errichtet wurde. Der zwischen Wurt

und Kirche verlaufende alte Hauptverkehrsweg

(heute L 129), der Dorum mit Mulsum und Wre-

men im Südwesten sowie Midlum im Nordosten

verbindet, bildete die Leitlinie für die weitere Be-

bauung. Die Kurhannoversche Landesaufnahme

weist 1768 schon das Areal im Südwesten des

Ortes bis zur Linie von Wester- und Osterbüttel

als besiedelt aus. In größerem Umfang setzte

eine Ortserweiterung erst ein, nachdem Dorum

1852 Amtssitz geworden war. Mit Eröffnung der

Bahnlinie Wesermünde-Cuxhaven 1896 verlager-

te sich die Bautätigkeit nach Osten in Richtung

des Bahnhofs.

Nach einem Brand 1757, von dem nur wenige

Wohnhäuser und die Kirche verschont geblieben

waren, erfolgte der Wiederaufbau Dorums in

Massivbauweise. Die vor allem durch den zuneh-

menden Fremdenverkehr geprägte Entwicklung

Dorums der vergangenen Jahrzehnte ging mit ei-

ner durchgreifenden Modernisierung der noch

verbliebenen Altbausubstanz einher, so daß

kaum noch denkmalwerte Gebäude existieren.

Von ortsgeschichtlicher Bedeutung ist das ehe-

malige Amtsgericht (Westerbüttel 13), ein zu-

rückhaltend gegliederter, zweigeschossiger Zie-

gelbau von sieben Achsen. Ebenfalls in Ziegel

wurde 1912 über einem durch Ausbauten auf-

gelockerten Grundri8 das Gebäude der Superin-

tendantur aufgeführt (Eichenhamm 14).

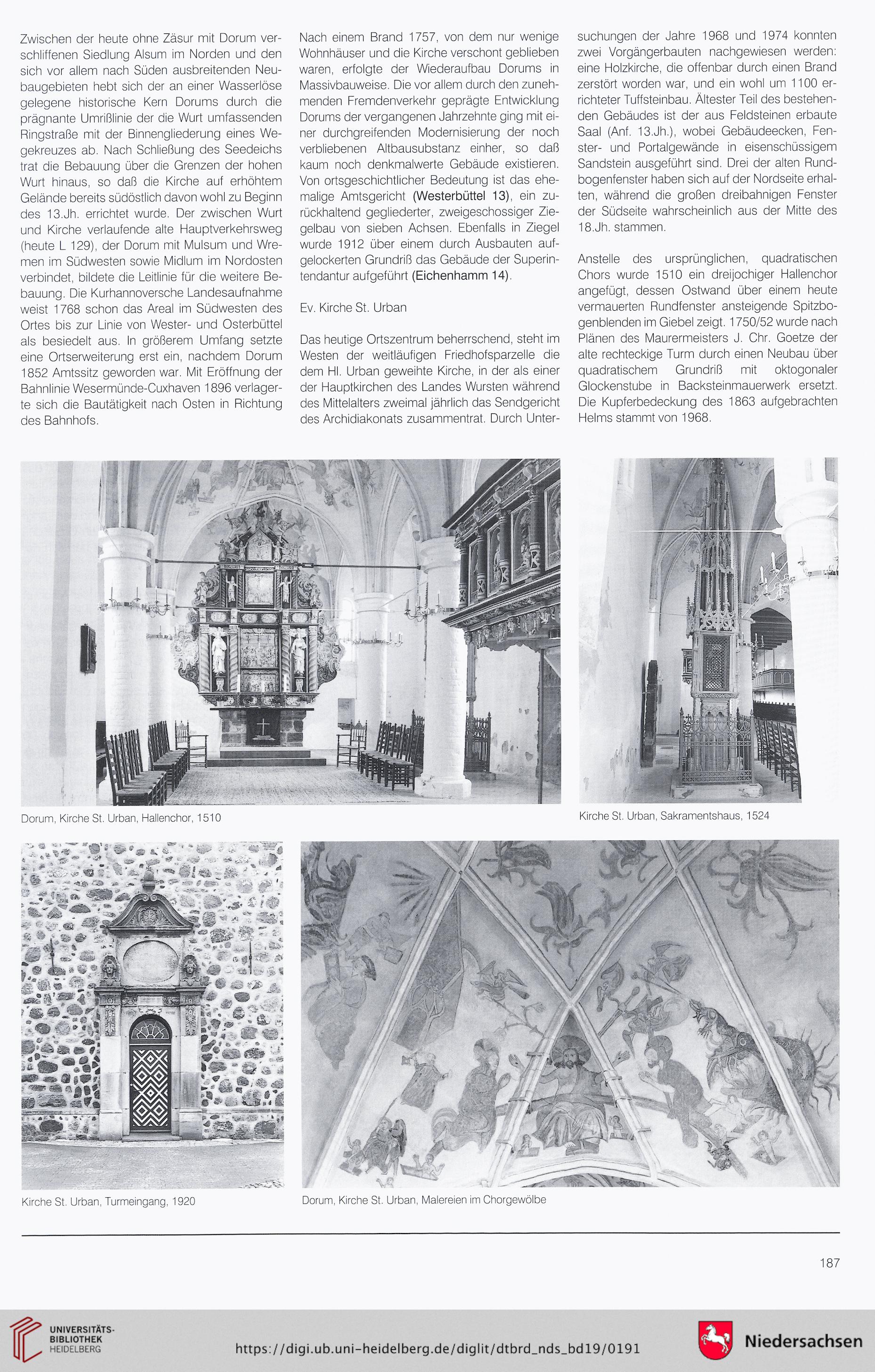

Ev. Kirche St. Urban

Das heutige Ortszentrum beherrschend, steht im

Westen der weitläufigen Friedhofsparzelle die

dem Hl. Urban geweihte Kirche, in der als einer

der Hauptkirchen des Landes Wursten während

des Mittelalters zweimal jährlich das Sendgericht

des Archidiakonats zusammentrat. Durch Unter-

suchungen der Jahre 1968 und 1974 konnten

zwei Vorgängerbauten nachgewiesen werden:

eine Holzkirche, die offenbar durch einen Brand

zerstört worden war, und ein wohl um 1100 er-

richteter Tuffsteinbau. Ältester Teil des bestehen-

den Gebäudes ist der aus Feldsteinen erbaute

Saal (Anf. 13.Jh.), wobei Gebäudeecken, Fen-

ster- und Portalgewände in eisenschüssigem

Sandstein ausgeführt sind. Drei der alten Rund-

bogenfenster haben sich auf der Nordseite erhal-

ten, während die großen dreibahnigen Fenster

der Südseite wahrscheinlich aus der Mitte des

18.Jh. stammen.

Anstelle des ursprünglichen, quadratischen

Chors wurde 1510 ein dreijochiger Hallenchor

angefügt, dessen Ostwand über einem heute

vermauerten Rundfenster ansteigende Spitzbo-

genblenden im Giebel zeigt. 1750/52 wurde nach

Plänen des Maurermeisters J. Chr. Goetze der

alte rechteckige Turm durch einen Neubau über

quadratischem GrundriB8 mit _oktogonaler

Glockenstube in Backsteinmauerwerk ersetzt.

Die Kupferbedeckung des 1863 aufgebrachten

Helms stammt von 1968.

187

schliffenen Siedlung Alsum im Norden und den

sich vor allem nach Süden ausbreitenden Neu-

baugebieten hebt sich der an einer Wasserlöse

gelegene historische Kern Dorums durch die

prägnante Umrißlinie der die Wurt umfassenden

Ringstraße mit der Binnengliederung eines We-

gekreuzes ab. Nach Schließung des Seedeichs

trat die Bebauung über die Grenzen der hohen

Wurt hinaus, so daß die Kirche auf erhöhtem

Gelände bereits südöstlich davon wohl zu Beginn

des 13.Jh. errichtet wurde. Der zwischen Wurt

und Kirche verlaufende alte Hauptverkehrsweg

(heute L 129), der Dorum mit Mulsum und Wre-

men im Südwesten sowie Midlum im Nordosten

verbindet, bildete die Leitlinie für die weitere Be-

bauung. Die Kurhannoversche Landesaufnahme

weist 1768 schon das Areal im Südwesten des

Ortes bis zur Linie von Wester- und Osterbüttel

als besiedelt aus. In größerem Umfang setzte

eine Ortserweiterung erst ein, nachdem Dorum

1852 Amtssitz geworden war. Mit Eröffnung der

Bahnlinie Wesermünde-Cuxhaven 1896 verlager-

te sich die Bautätigkeit nach Osten in Richtung

des Bahnhofs.

Nach einem Brand 1757, von dem nur wenige

Wohnhäuser und die Kirche verschont geblieben

waren, erfolgte der Wiederaufbau Dorums in

Massivbauweise. Die vor allem durch den zuneh-

menden Fremdenverkehr geprägte Entwicklung

Dorums der vergangenen Jahrzehnte ging mit ei-

ner durchgreifenden Modernisierung der noch

verbliebenen Altbausubstanz einher, so daß

kaum noch denkmalwerte Gebäude existieren.

Von ortsgeschichtlicher Bedeutung ist das ehe-

malige Amtsgericht (Westerbüttel 13), ein zu-

rückhaltend gegliederter, zweigeschossiger Zie-

gelbau von sieben Achsen. Ebenfalls in Ziegel

wurde 1912 über einem durch Ausbauten auf-

gelockerten Grundri8 das Gebäude der Superin-

tendantur aufgeführt (Eichenhamm 14).

Ev. Kirche St. Urban

Das heutige Ortszentrum beherrschend, steht im

Westen der weitläufigen Friedhofsparzelle die

dem Hl. Urban geweihte Kirche, in der als einer

der Hauptkirchen des Landes Wursten während

des Mittelalters zweimal jährlich das Sendgericht

des Archidiakonats zusammentrat. Durch Unter-

suchungen der Jahre 1968 und 1974 konnten

zwei Vorgängerbauten nachgewiesen werden:

eine Holzkirche, die offenbar durch einen Brand

zerstört worden war, und ein wohl um 1100 er-

richteter Tuffsteinbau. Ältester Teil des bestehen-

den Gebäudes ist der aus Feldsteinen erbaute

Saal (Anf. 13.Jh.), wobei Gebäudeecken, Fen-

ster- und Portalgewände in eisenschüssigem

Sandstein ausgeführt sind. Drei der alten Rund-

bogenfenster haben sich auf der Nordseite erhal-

ten, während die großen dreibahnigen Fenster

der Südseite wahrscheinlich aus der Mitte des

18.Jh. stammen.

Anstelle des ursprünglichen, quadratischen

Chors wurde 1510 ein dreijochiger Hallenchor

angefügt, dessen Ostwand über einem heute

vermauerten Rundfenster ansteigende Spitzbo-

genblenden im Giebel zeigt. 1750/52 wurde nach

Plänen des Maurermeisters J. Chr. Goetze der

alte rechteckige Turm durch einen Neubau über

quadratischem GrundriB8 mit _oktogonaler

Glockenstube in Backsteinmauerwerk ersetzt.

Die Kupferbedeckung des 1863 aufgebrachten

Helms stammt von 1968.

187