Eine umfassendere Ausdehnung der Wohnbe-

bauung setzte, begünstigt durch den Zuzug von

Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg, ab den

fünfziger Jahren ein und führte allmählich zu ei-

nem architektonischen Zusammenwachsen der

ehemaligen Gemeinden Althnemmoor, Westerso-

de, Warstade und Basbeck. Lediglich das von

den Produktionsanlagen geräumte Gelände der

1983 geschlossenen Zementfabrik mit dem See

der ehemaligen Kreidegrube zwischen Althem-

moor und Warstade stellt eine größere Freifläche

westlich der B 73 dar. Der Verstädterungsprozeß

der letzten Jahrzehnte hat die einstigen bäuerli-

chen Strukturen in den Ortsteilen entlang der

B 73 so überlagert, daß hier im Gegensatz zu

den abgelegeneren Siedlungen vor allem der

Ostemarsch aus diesem Kulturbereich kaum

noch denkmalwerte Bausubstanz anzutreffen ist.

HEMMOOR - ALTHEMMOOR

Die erst ab Mitte des 17.Jh. in Schriftquellen

nachweisbare Siedlung Althemmoor entstand an

der MNordostspitze des

Lamstedter Geest-

rückens. Die Zahl der Wohngebäude, die 1871

33 betrug, stieg unter dem Einfluß der prosperie-

renden Zementfabrik bis 1910 auf 98 an.

Hauptverkehrslinie im Verlauf der B 73 ist die

Cuxhavener Straße, an der 1887 eine Schule

errichtet wurde (Cuxhavener Str. 17). Der zwei-

geschossige Ziegelbau mit vorspringendem

Südtrakt zeichnet sich durch die zeittypische Ver-

wendung verschiedener Friesformen als Hori-

zontalgliederungen aus. Von der Cuxhavener

Straße zweigt im spitzen Winkel nach Süden die

Lindenstraße ab, an deren Westseite 1889 ein

Friedhof eröffnet wurde. Den Eingang markiert

ein kleines Torhaus unter Walmdach.

HEMMOOR —- BASBECK

Südlichster Ortsteil Hemmoors auf einem in die

Osteniederung vorstoßenden Geestsporn ist

Basbeck, dessen erste urkundliche Nennung um

die Mitte des 13.Jh. erfolgte, als die Herren von

Brobergen hier die Grundherrschaft innehatten.

Bereits 1786 besaß Basbeck, zu dem weitere

Wohnplätze auf der Geest und in der Marsch

gehören, die stattliche Anzahl von 119 Wohnge-

bäuden, die bis 1910 auf 307 stieg. Ausschlag-

gebend für diese Entwicklung im 19.Jh. waren

die zahlreichen Ziegeleien und die nicht unbe-

deutende Schiffahrt. Zu den ältesten Siedlungs-

bereichen gehören die Hollenworther Straße im

Norden des ehemaligen Dorfes und die Sethler-

hemmer Straße im Süden, die beide nach Osten

von der Stader Straße abzweigen. Der Raum da-

zwischen wurde erst ab den fünfziger Jahren be-

siedelt, während sich die Bebauung des 19.Jh.

vor allem auf die Stader Straße konzentrierte.

Die auf dem Friedhof an der Hollenworther

Straße stehende Kapelle, die auf eine Stiftung

des Hinrich von Brobergen von 1570 zurückgeht,

wurde 1751 als Saal mit polygonalem Chor-

schluß in Fachwerk errichtet und dem HI. Michael

geweiht. Die Südseite von Schiff und Chor wurde

um 1875 in Ziegel mit einer Lisenengliederung

und gußeisernen Fenstern erneuert. Nach einem

Entwurf von J. D. Hahn aus Koppel bei Hecht-

hausen ersetzte man den ursprünglichen Holz-

turm 1902 durch einen massiven Westturm. Der

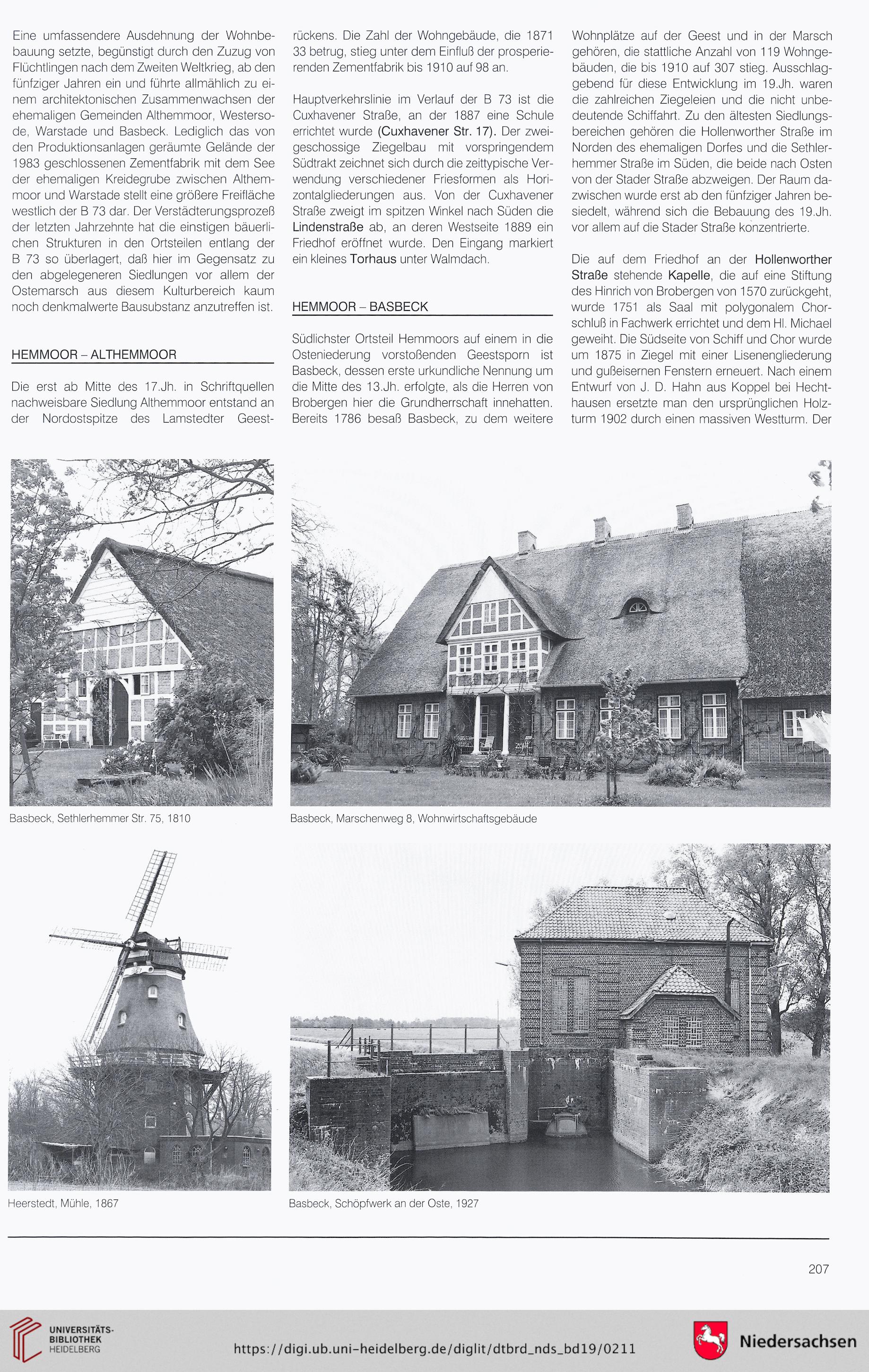

Basbeck, Sethlerhemmer Str. 75, 1810

Heerstedt, Mühle, 1867

Basbeck, Schöpfwerk an der Oste, 1927

Basbeck, Marschenweg 8, Wohnwirtschaftsgebäude

207

bauung setzte, begünstigt durch den Zuzug von

Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg, ab den

fünfziger Jahren ein und führte allmählich zu ei-

nem architektonischen Zusammenwachsen der

ehemaligen Gemeinden Althnemmoor, Westerso-

de, Warstade und Basbeck. Lediglich das von

den Produktionsanlagen geräumte Gelände der

1983 geschlossenen Zementfabrik mit dem See

der ehemaligen Kreidegrube zwischen Althem-

moor und Warstade stellt eine größere Freifläche

westlich der B 73 dar. Der Verstädterungsprozeß

der letzten Jahrzehnte hat die einstigen bäuerli-

chen Strukturen in den Ortsteilen entlang der

B 73 so überlagert, daß hier im Gegensatz zu

den abgelegeneren Siedlungen vor allem der

Ostemarsch aus diesem Kulturbereich kaum

noch denkmalwerte Bausubstanz anzutreffen ist.

HEMMOOR - ALTHEMMOOR

Die erst ab Mitte des 17.Jh. in Schriftquellen

nachweisbare Siedlung Althemmoor entstand an

der MNordostspitze des

Lamstedter Geest-

rückens. Die Zahl der Wohngebäude, die 1871

33 betrug, stieg unter dem Einfluß der prosperie-

renden Zementfabrik bis 1910 auf 98 an.

Hauptverkehrslinie im Verlauf der B 73 ist die

Cuxhavener Straße, an der 1887 eine Schule

errichtet wurde (Cuxhavener Str. 17). Der zwei-

geschossige Ziegelbau mit vorspringendem

Südtrakt zeichnet sich durch die zeittypische Ver-

wendung verschiedener Friesformen als Hori-

zontalgliederungen aus. Von der Cuxhavener

Straße zweigt im spitzen Winkel nach Süden die

Lindenstraße ab, an deren Westseite 1889 ein

Friedhof eröffnet wurde. Den Eingang markiert

ein kleines Torhaus unter Walmdach.

HEMMOOR —- BASBECK

Südlichster Ortsteil Hemmoors auf einem in die

Osteniederung vorstoßenden Geestsporn ist

Basbeck, dessen erste urkundliche Nennung um

die Mitte des 13.Jh. erfolgte, als die Herren von

Brobergen hier die Grundherrschaft innehatten.

Bereits 1786 besaß Basbeck, zu dem weitere

Wohnplätze auf der Geest und in der Marsch

gehören, die stattliche Anzahl von 119 Wohnge-

bäuden, die bis 1910 auf 307 stieg. Ausschlag-

gebend für diese Entwicklung im 19.Jh. waren

die zahlreichen Ziegeleien und die nicht unbe-

deutende Schiffahrt. Zu den ältesten Siedlungs-

bereichen gehören die Hollenworther Straße im

Norden des ehemaligen Dorfes und die Sethler-

hemmer Straße im Süden, die beide nach Osten

von der Stader Straße abzweigen. Der Raum da-

zwischen wurde erst ab den fünfziger Jahren be-

siedelt, während sich die Bebauung des 19.Jh.

vor allem auf die Stader Straße konzentrierte.

Die auf dem Friedhof an der Hollenworther

Straße stehende Kapelle, die auf eine Stiftung

des Hinrich von Brobergen von 1570 zurückgeht,

wurde 1751 als Saal mit polygonalem Chor-

schluß in Fachwerk errichtet und dem HI. Michael

geweiht. Die Südseite von Schiff und Chor wurde

um 1875 in Ziegel mit einer Lisenengliederung

und gußeisernen Fenstern erneuert. Nach einem

Entwurf von J. D. Hahn aus Koppel bei Hecht-

hausen ersetzte man den ursprünglichen Holz-

turm 1902 durch einen massiven Westturm. Der

Basbeck, Sethlerhemmer Str. 75, 1810

Heerstedt, Mühle, 1867

Basbeck, Schöpfwerk an der Oste, 1927

Basbeck, Marschenweg 8, Wohnwirtschaftsgebäude

207