Böker, Doris [Editor]

Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland: Baudenkmale in Niedersachsen (Band 19): Landkreis Cuxhaven

— Braunschweig, 1997

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.44259#0309

DOI Page / Citation link:

https://doi.org/10.11588/diglit.44259#0309

- Einband

- Schmutztitel

- Titelblatt

- Impressum

- 5-9 Inhaltsverzeichnis

- 11 Vorwort

- 13 Einführung

- 14-16 Quellen- und Literaturhinweise

- 17-111 Der Landkreis Cuxhaven

-

113-331

[Gemeinden des Landkreises Cuxhaven in alphabetischer Reihenfolge]

- 113 Appeln-Abelhorst

- 113 Armstorf-Dornsode

- 113-118 Bad Bederska

- 118-119 Belum

- 119-124 Beverstedt

- 124 Bokel

- 124-127 Bramstedt

- 127-128 Bülkau

- 128-131 Cadenberge

- 131-132 Cappel

- 133-186 Cuxhaven

- 186-189 Dorum

- 189 Drangstedt

- 189 Driftsethe

- 189-190 Elmlohe

- 190-192 Flögeln

- 192-193 Frelsdorf

- 193-198 Geversdorf

- 198-201 Hagen

- 201-205 Hechthausen

- 206 Heerstedt

- 206-210 Hemmoor

- 210-211 Hollen

- 212-215 Ihlienworth

- 215-217 Kirchwistedt

- 218 Köhlen

- 218 Kührstedt

- 218-222 Lamstedt

- 222-227 Langen

- 228 Lintig

- 228-242 Loxstedt

- 242-244 Lunestedt

- 244-246 Midlum

- 246-248 Misselwarden

- 248-249 Mittelstenahe

- 249-250 Mulsum

- 250-252 Neuenkirchen

- 252-258 Neuhaus

- 258-260 Nordholz

- 260-264 Nordleda

- 264-271 Oberndorf

- 271 Odisheim

- 271-277 Osten

- 277-278 Osterbruch

- 278-299 Otterndorf

- 299-301 Padingbüttel

- 301-303 Ringstedt

- 303-308 Sandstedt

- 308-316 Schiffdorf

- 316 Steinau

- 317 Stinstedt

- 318 Stubben

- 318 Uthlede

- 319-320 Wanna

- 320-326 Wingst

- 326-328 Wremen

- 328-331 Wulsbüttel

- ⟦Hagen im Bremischen⟧

- ⟦Stemmermühlen⟧

- ⟦Uthlede⟧

- 333-345 Straßen- und Objektregister

- 346-347 Register der Künstler und Handwerker

- Einband

- Maßstab/Farbkeil

gestockt, jüngere Veränderungen). Dominierend

im Ortsbild sind die Ziegelgebäude des 19.Jh.,

wobei die Wohnwirtschafts gebäude der ersten

Jahrhunderthälfte schmucklose Giebelansichten

unter reetgedeckten Halbwalmen zeigen, wäh-

rend ab der zweiten Jahrhunderthälfte plastische

Gliederungen auftreten, die zunehmend aufwen-

diger gestaltet werden. Gleichzeitig wird sowohl

für Wohnwirtschaftsgebäude als auch die nun

häufiger als reine Wohnhäuser entstehenden Ge-

bäude das Satteldach vorherrschend.

Ein anschauliches Beispiel dieser Bauperiode in

exponierter Lage stellt das Hallenhaus Markt-

str. 1 mit reichem Friesschmuck am Wirtschafts-

giebel dar.

Das Eindringen städtischer Wohnformen am

Ende des 19.Jh. dokumentiert das Haus Oster-

stader Str. 31. Den repräsentativen Charakter

des über hohem Souterrain eingeschossig mit

Drempel aufgeführten Gebäudes unterstreicht an

der südlichen Traufseite ein Mittelrisalit in Neure-

naissanceformen. Eine Remise und ein Teepavil-

lon im Vorgarten ergänzen die Gruppe.

Nördlich von Sandstedt steht binnendeichs ein

für die Region wichtiges technisches Kulturdenk-

mal. Das 1898 in dreibeiniger Stahlkonstruktion

errichtete, rot gestrichene Sandstedter Oberfeu-

er gehörte zu einer alten Leuchtfeuerlinie am

Ostufer der Weser, die in Zusammenhang mit der

Korrektur der Unterweser (1887-95) entstanden

war. In den achtziger Jahren verlor es seine

Funktion. Das zugehörige weiße Unterfeuer wur-

de 1982 nach Bremerhaven vor das Schiffahrts-

museum transloziert.

SANDSTEDT - OFFENWARDEN

Offenwarden wurde drei Kilometer südlich von

Sandstedt auf einer länglichen Wurt angelegt.

1712 brannte das Dorf (erste urkundliche Nen-

nung 1105) fast vollständig ab, zählte aber 1718

bereits wieder 71 Feuerstellen. Das Rückgrat der

Wurt, an dem sich die Bebauung orientiert, bildet

die in West-Ost-Richtung leicht gekrümmt verlau-

fende Hauptstraße. Westlich wird der Ort von ei-

ner parallel zum Deich ausgerichteten Gebäude-

reihe gesäumt.

Abgesehen von den nach 1945 entstandenen

Wohnhäusern, prägt die bäuerliche Architektur

mit Wohnwirtschaftsgebäuden des 19. und be-

ginnenden 20.Jh. das Dorfbild. Auf der Hofanla-

ge Hauptstr. 1 finden sich ein Backsteinspeicher

(erb. 1820) und eine gut erhaltene Fachwerk-

scheune (erb. um 1820).

SANDSTEDT - RECHTENFLETH

Wie bereits auf der Preußischen Landesaufnah-

me 1898 verzeichnet, gruppiert sich die Bebau-

ung Rechtenfleths, überwiegend bestehend aus

großen Wohnwirtschaftsgebäuden, kleinen Fi-

scherhäusern, Kötnerhöfen des 19.Jh. sowie

neueren Wohngebäuden, innerhalb eines unre-

gelmäßigen Rechtecks aus mehreren parallel

zum Deich verlaufenden Straßen mit drei Quer-

verbindungen. Der kleine Ort, der 1703 14 Häu-

ser ausdeichen mußte und 1753 70 Feuerstellen

besaß, wird schon von Bischof Ansgar um 860 in

der Vita des Hl. Willehad erwähnt.

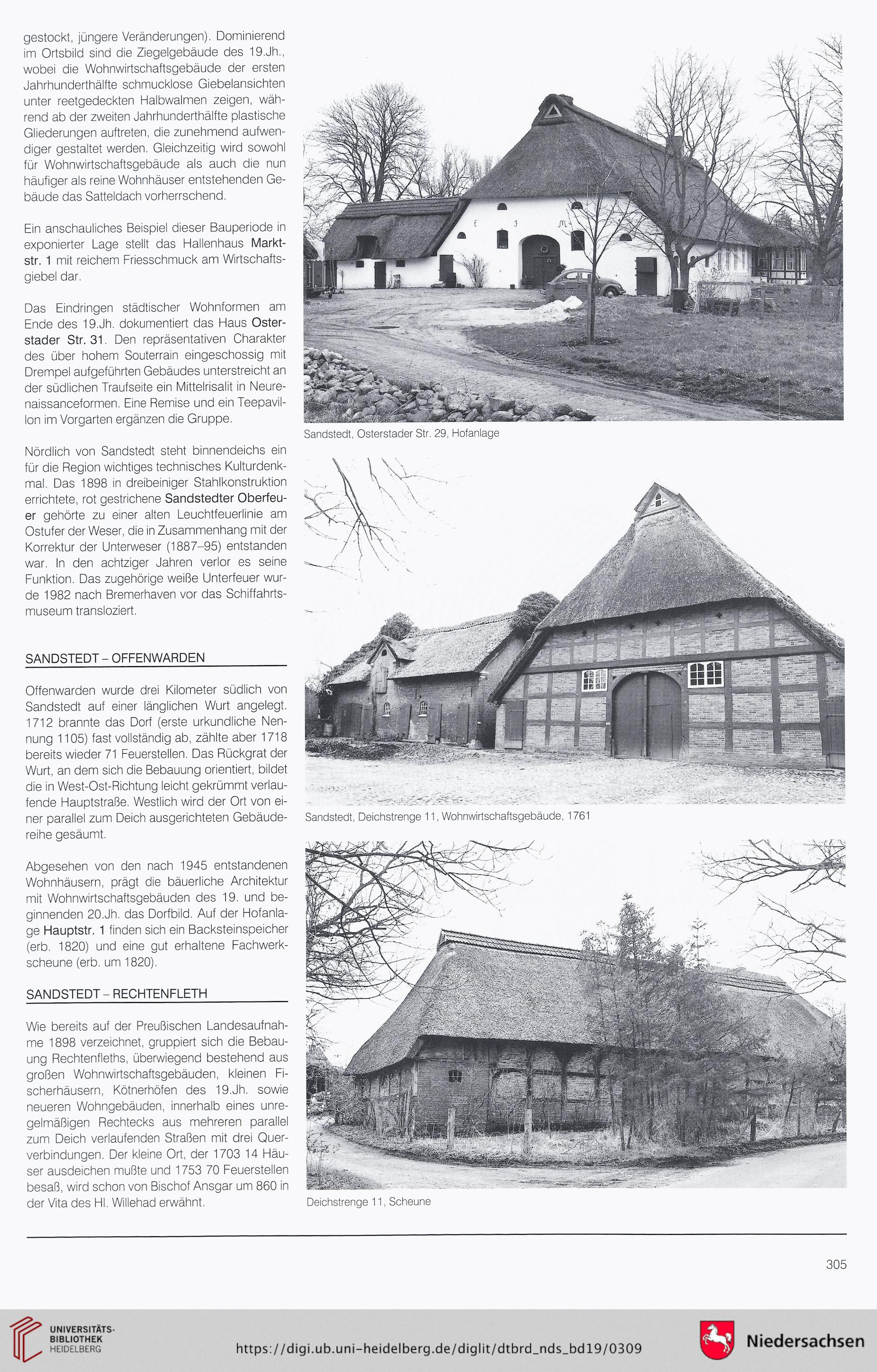

Deichstrenge 11, Scheune

305

im Ortsbild sind die Ziegelgebäude des 19.Jh.,

wobei die Wohnwirtschafts gebäude der ersten

Jahrhunderthälfte schmucklose Giebelansichten

unter reetgedeckten Halbwalmen zeigen, wäh-

rend ab der zweiten Jahrhunderthälfte plastische

Gliederungen auftreten, die zunehmend aufwen-

diger gestaltet werden. Gleichzeitig wird sowohl

für Wohnwirtschaftsgebäude als auch die nun

häufiger als reine Wohnhäuser entstehenden Ge-

bäude das Satteldach vorherrschend.

Ein anschauliches Beispiel dieser Bauperiode in

exponierter Lage stellt das Hallenhaus Markt-

str. 1 mit reichem Friesschmuck am Wirtschafts-

giebel dar.

Das Eindringen städtischer Wohnformen am

Ende des 19.Jh. dokumentiert das Haus Oster-

stader Str. 31. Den repräsentativen Charakter

des über hohem Souterrain eingeschossig mit

Drempel aufgeführten Gebäudes unterstreicht an

der südlichen Traufseite ein Mittelrisalit in Neure-

naissanceformen. Eine Remise und ein Teepavil-

lon im Vorgarten ergänzen die Gruppe.

Nördlich von Sandstedt steht binnendeichs ein

für die Region wichtiges technisches Kulturdenk-

mal. Das 1898 in dreibeiniger Stahlkonstruktion

errichtete, rot gestrichene Sandstedter Oberfeu-

er gehörte zu einer alten Leuchtfeuerlinie am

Ostufer der Weser, die in Zusammenhang mit der

Korrektur der Unterweser (1887-95) entstanden

war. In den achtziger Jahren verlor es seine

Funktion. Das zugehörige weiße Unterfeuer wur-

de 1982 nach Bremerhaven vor das Schiffahrts-

museum transloziert.

SANDSTEDT - OFFENWARDEN

Offenwarden wurde drei Kilometer südlich von

Sandstedt auf einer länglichen Wurt angelegt.

1712 brannte das Dorf (erste urkundliche Nen-

nung 1105) fast vollständig ab, zählte aber 1718

bereits wieder 71 Feuerstellen. Das Rückgrat der

Wurt, an dem sich die Bebauung orientiert, bildet

die in West-Ost-Richtung leicht gekrümmt verlau-

fende Hauptstraße. Westlich wird der Ort von ei-

ner parallel zum Deich ausgerichteten Gebäude-

reihe gesäumt.

Abgesehen von den nach 1945 entstandenen

Wohnhäusern, prägt die bäuerliche Architektur

mit Wohnwirtschaftsgebäuden des 19. und be-

ginnenden 20.Jh. das Dorfbild. Auf der Hofanla-

ge Hauptstr. 1 finden sich ein Backsteinspeicher

(erb. 1820) und eine gut erhaltene Fachwerk-

scheune (erb. um 1820).

SANDSTEDT - RECHTENFLETH

Wie bereits auf der Preußischen Landesaufnah-

me 1898 verzeichnet, gruppiert sich die Bebau-

ung Rechtenfleths, überwiegend bestehend aus

großen Wohnwirtschaftsgebäuden, kleinen Fi-

scherhäusern, Kötnerhöfen des 19.Jh. sowie

neueren Wohngebäuden, innerhalb eines unre-

gelmäßigen Rechtecks aus mehreren parallel

zum Deich verlaufenden Straßen mit drei Quer-

verbindungen. Der kleine Ort, der 1703 14 Häu-

ser ausdeichen mußte und 1753 70 Feuerstellen

besaß, wird schon von Bischof Ansgar um 860 in

der Vita des Hl. Willehad erwähnt.

Deichstrenge 11, Scheune

305