Ministerialengeschlechts der Herren von Bex-

hövede, die hier wohl zu Beginn des 12.Jh. eine

Motte angelegt hatten (archäologisches Bau-

denkmal auf dem Grundstück unmittelbar nörd-

lich der Kirche). Nachdem der Rest des Gutes

zunächst 1347 an die Grafen von Stotel und

schließlich an den Bremer Erzbischof übergegan-

gen war, gelangte es Ende des 17.Jh. in das Ei-

gentum des Landrats von Lütken und wurde

1878 parzelliert.

Durch die Entstehung ausgedehnter Neubauge-

biete nach 1945 im Süden bzw. Südwesten, die

sich in Richtung der Durchgangsstraße nach Bre-

merhaven (B 71) orientierten, wurde der ur-

sprüngliche Dorfkern an den nördlichen Ortsrand

gerückt. Er wird von der Alten Straße im Westen,

der Straße An der Burg im Norden und Osten so-

wie der Lindenallee im Süden umschrieben. Eini-

ge Hofanlagen, jedoch nur mit Resten histori-

scher Bausubstanz, lassen hier noch die einstige

landwirtschaftliche Prägung des 1905 324 Ein-

wohner zählenden Dorfs erkennen.

Ev. Kirche St. Johannes der Täufer

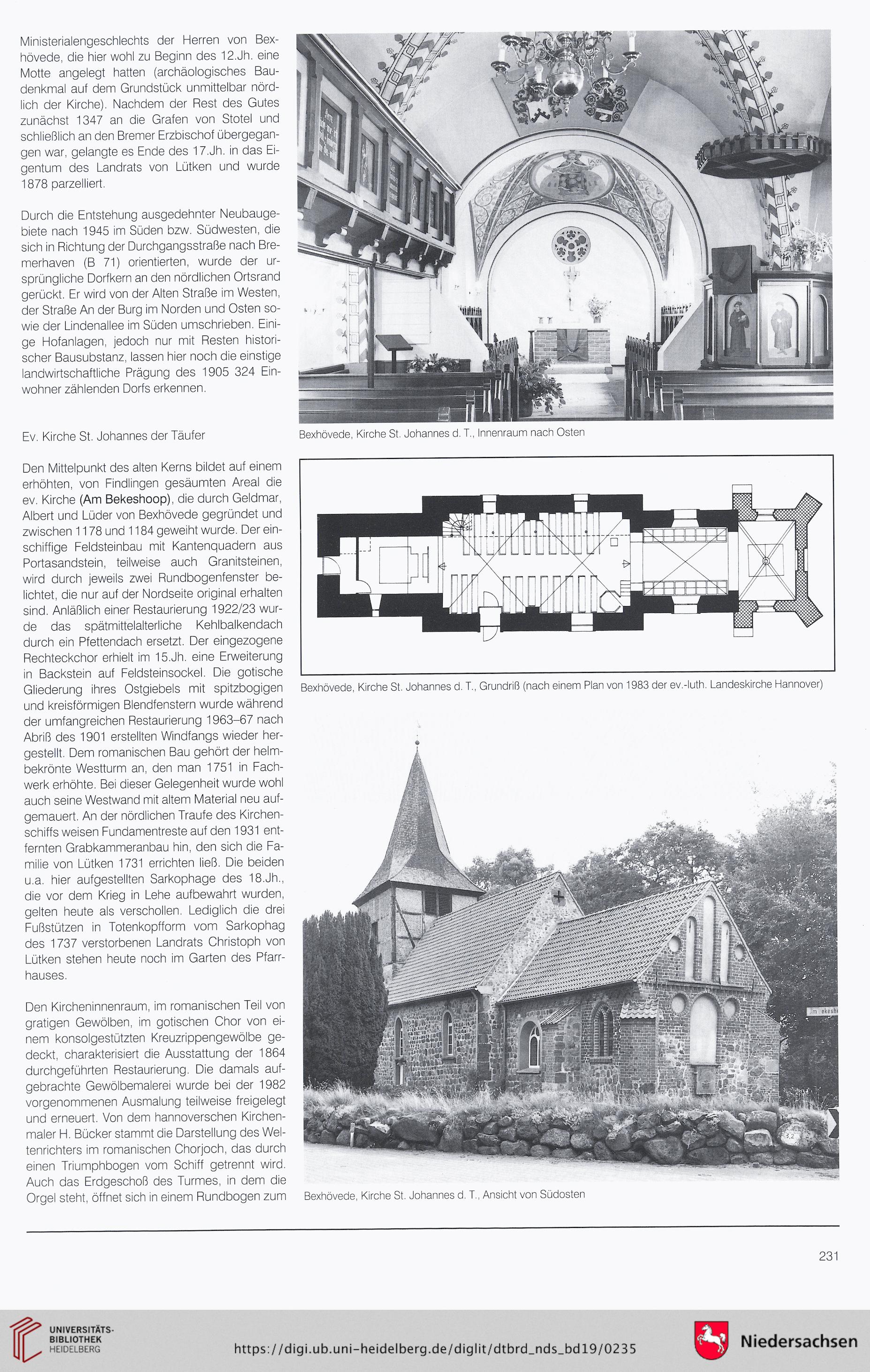

Den Mittelpunkt des alten Kerns bildet auf einem

erhöhten, von Findlingen gesäumten Areal die

ev. Kirche (Am Bekeshoop), die durch Geldmar,

Albert und Lüder von Bexhövede gegründet und

zwischen 1178 und 1184 geweiht wurde. Der ein- *

3 . . = 3 In Bat Ft

schiffige Feldsteinbau mit Kantenquadern aus | N |} | In SAAL

. . : . . Sa [2

Portasandstein, teilweise auch Granitsteinen,

wird durch jeweils zwei Rundbogenfenster be- | nn )

lichtet, die nur auf der Nordseite original erhalten N. ) MU HH

sind. Anläßlich einer Restaurierung 1922/23 wur-

de das _ spätmittelalterliche Kehlbalkendach

durch ein Pfettendach ersetzt. Der eingezogene

Rechteckchor erhielt im 15.Jh. eine Erweiterung

in Backstein auf Feldsteinsockel. Die gotische

Gliederung ihres Ostgiebels mit spitzoogigen _Bexhövede, Kirche St. Johannes d. T., Grundriß (nach einem Plan von 1983 der ev.-Iluth. Landeskirche Hannover)

und kreisförmigen Blendfenstern wurde während

der umfangreichen Restaurierung 1963-67 nach

Abriß des 1901 erstellten Windfangs wieder her-

gestellt. Dem romanischen Bau gehört der helm-

bekrönte Westturm an, den man 1751 in Fach-

werk erhöhte. Bei dieser Gelegenheit wurde wohl

auch seine Westwand mit altem Material neu auf-

gemauert. An der nördlichen Traufe des Kirchen-

schiffs weisen Fundamentreste auf den 1931 ent-

fernten Grabkammeranbau hin, den sich die Fa-

milie von Lütken 1731 errichten ließ. Die beiden

u.a. hier aufgestellten Sarkophage des 18.Jh.,

die vor dem Krieg in Lehe aufbewahrt wurden,

gelten heute als verschollen. Lediglich die drei

Fußstützen in Totenkopfform vom Sarkophag

des 1737 verstorbenen Landrats Christoph von

Lütken stehen heute noch im Garten des Pfarr-

hauses.

Den Kircheninnenraum, im romanischen Teil von

gratigen Gewölben, im gotischen Chor von ei-

nem konsolgestützten Kreuzrippengewölbe ge-

deckt, charakterisiert die Ausstattung der 1864

durchgeführten Restaurierung. Die damals auf-

gebrachte Gewölbemalerei wurde bei der 1982

vorgenommenen Ausmalung teilweise freigelegt

und erneuert. Von dem hannoverschen Kirchen-

maler H. Bücker stammt die Darstellung des Wel-

tenrichters im romanischen Chorjoch, das durch

einen Triumphbogen vom Schiff getrennt wird.

Auch das Erdgeschoß des Turmes, in dem die

Orgel steht, öffnet sich in einem Rundbogen zum Bexhövede, Kirche St. Johannes d. T., Ansicht von Südosten

231

hövede, die hier wohl zu Beginn des 12.Jh. eine

Motte angelegt hatten (archäologisches Bau-

denkmal auf dem Grundstück unmittelbar nörd-

lich der Kirche). Nachdem der Rest des Gutes

zunächst 1347 an die Grafen von Stotel und

schließlich an den Bremer Erzbischof übergegan-

gen war, gelangte es Ende des 17.Jh. in das Ei-

gentum des Landrats von Lütken und wurde

1878 parzelliert.

Durch die Entstehung ausgedehnter Neubauge-

biete nach 1945 im Süden bzw. Südwesten, die

sich in Richtung der Durchgangsstraße nach Bre-

merhaven (B 71) orientierten, wurde der ur-

sprüngliche Dorfkern an den nördlichen Ortsrand

gerückt. Er wird von der Alten Straße im Westen,

der Straße An der Burg im Norden und Osten so-

wie der Lindenallee im Süden umschrieben. Eini-

ge Hofanlagen, jedoch nur mit Resten histori-

scher Bausubstanz, lassen hier noch die einstige

landwirtschaftliche Prägung des 1905 324 Ein-

wohner zählenden Dorfs erkennen.

Ev. Kirche St. Johannes der Täufer

Den Mittelpunkt des alten Kerns bildet auf einem

erhöhten, von Findlingen gesäumten Areal die

ev. Kirche (Am Bekeshoop), die durch Geldmar,

Albert und Lüder von Bexhövede gegründet und

zwischen 1178 und 1184 geweiht wurde. Der ein- *

3 . . = 3 In Bat Ft

schiffige Feldsteinbau mit Kantenquadern aus | N |} | In SAAL

. . : . . Sa [2

Portasandstein, teilweise auch Granitsteinen,

wird durch jeweils zwei Rundbogenfenster be- | nn )

lichtet, die nur auf der Nordseite original erhalten N. ) MU HH

sind. Anläßlich einer Restaurierung 1922/23 wur-

de das _ spätmittelalterliche Kehlbalkendach

durch ein Pfettendach ersetzt. Der eingezogene

Rechteckchor erhielt im 15.Jh. eine Erweiterung

in Backstein auf Feldsteinsockel. Die gotische

Gliederung ihres Ostgiebels mit spitzoogigen _Bexhövede, Kirche St. Johannes d. T., Grundriß (nach einem Plan von 1983 der ev.-Iluth. Landeskirche Hannover)

und kreisförmigen Blendfenstern wurde während

der umfangreichen Restaurierung 1963-67 nach

Abriß des 1901 erstellten Windfangs wieder her-

gestellt. Dem romanischen Bau gehört der helm-

bekrönte Westturm an, den man 1751 in Fach-

werk erhöhte. Bei dieser Gelegenheit wurde wohl

auch seine Westwand mit altem Material neu auf-

gemauert. An der nördlichen Traufe des Kirchen-

schiffs weisen Fundamentreste auf den 1931 ent-

fernten Grabkammeranbau hin, den sich die Fa-

milie von Lütken 1731 errichten ließ. Die beiden

u.a. hier aufgestellten Sarkophage des 18.Jh.,

die vor dem Krieg in Lehe aufbewahrt wurden,

gelten heute als verschollen. Lediglich die drei

Fußstützen in Totenkopfform vom Sarkophag

des 1737 verstorbenen Landrats Christoph von

Lütken stehen heute noch im Garten des Pfarr-

hauses.

Den Kircheninnenraum, im romanischen Teil von

gratigen Gewölben, im gotischen Chor von ei-

nem konsolgestützten Kreuzrippengewölbe ge-

deckt, charakterisiert die Ausstattung der 1864

durchgeführten Restaurierung. Die damals auf-

gebrachte Gewölbemalerei wurde bei der 1982

vorgenommenen Ausmalung teilweise freigelegt

und erneuert. Von dem hannoverschen Kirchen-

maler H. Bücker stammt die Darstellung des Wel-

tenrichters im romanischen Chorjoch, das durch

einen Triumphbogen vom Schiff getrennt wird.

Auch das Erdgeschoß des Turmes, in dem die

Orgel steht, öffnet sich in einem Rundbogen zum Bexhövede, Kirche St. Johannes d. T., Ansicht von Südosten

231