einer Wasserscheide verlaufende Norderstein-

straße, stellte die Verbindung zwischen Amts-

haus und Prielhafen her. Für den östlichen

Straßenzug, der ausgehend vom Marktplatz die

Kleine und Große Hardewiek umfaßt, bildete der

Hadeler Seebandsdeich, dessen letzter Rest bei

Anlage der Bahnhofstraße 1898 verschwand,

den Abschluß. Die zwischen beiden, ursprünglich

durch einen Wasserlauf getrennten Straßenzü-

gen vermittelnde Neustraße war als Gang 1755

bereits vorhanden. Erste Erweiterungen der Sied-

lung dürften der westliche und östliche Abschnitt

der Südersteinstraße darstellen, die ursprünglich

als Wester- und Osterreihe bezeichnet wurden,

seit 1969 aber zur Südersteinstraße zählen.

Das Amtshaus Ritzebüttel

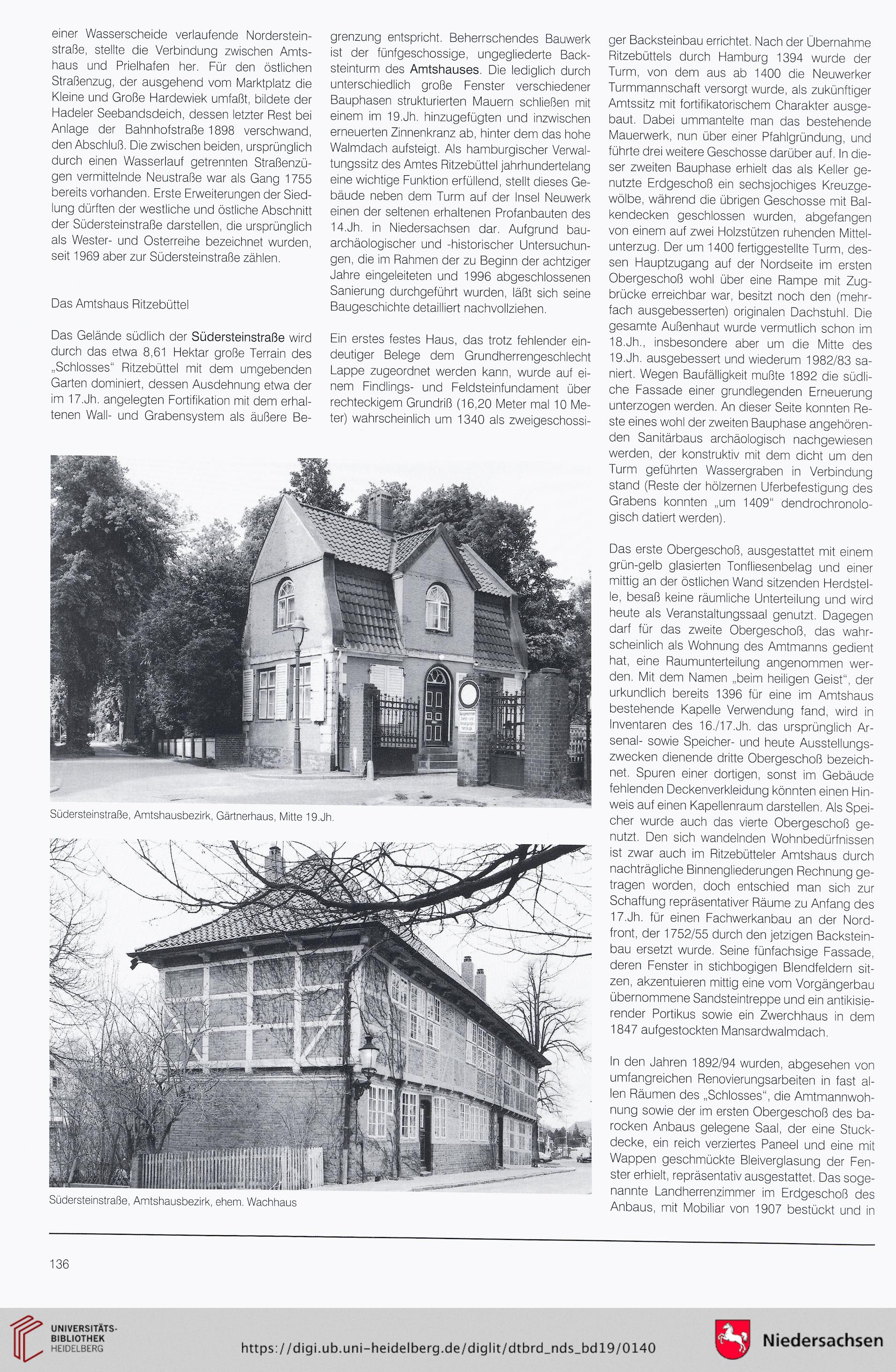

Das Gelände südlich der Südersteinstraße wird

durch das etwa 8,61 Hektar große Terrain des

„Schlosses“ Ritzebüttel mit dem umgebenden

Garten dominiert, dessen Ausdehnung etwa der

im 17.Jh. angelegten Fortifikation mit dem erhal-

tenen Wall- und Grabensystem als äußere Be-

grenzung entspricht. Beherrschendes Bauwerk

ist der fünfgeschossige, ungegliederte Back-

steinturm des Amtshauses. Die lediglich durch

unterschiedlich große Fenster verschiedener

Bauphasen strukturierten Mauern schließen mit

einem im 19.Jh. hinzugefügten und inzwischen

erneuerten Zinnenkranz ab, hinter dem das hohe

Walmdach aufsteigt. Als hamburgischer Verwal-

tungssitz des Amtes Ritzebüttel jahrhundertelang

eine wichtige Funktion erfüllend, stellt dieses Ge-

bäude neben dem Turm auf der Insel Neuwerk

einen der seltenen erhaltenen Profanbauten des

14.Jn. in Niedersachsen dar. Aufgrund bau-

archäologischer und -historischer Untersuchun-

gen, die im Rahmen der zu Beginn der achtziger

Jahre eingeleiteten und 1996 abgeschlossenen

Sanierung durchgeführt wurden, läßt sich seine

Baugeschichte detailliert nachvollziehen.

Ein erstes festes Haus, das trotz fehlender ein-

deutiger Belege dem KGrundherrengeschlecht

Lappe zugeordnet werden kann, wurde auf ei-

nem Findlings- und Feldsteinfundament über

rechteckigem Grundriß (16,20 Meter mal 10 Me-

ter) wahrscheinlich um 1340 als zweigeschossi-

ger Backsteinbau errichtet. Nach der Übernahme

Ritzebüttels durch Hamburg 1394 wurde der

Turm, von dem aus ab 1400 die Neuwerker

Turmmannschaft versorgt wurde, als zukünftiger

Amtssitz mit fortifikatorischem Charakter ausge-

baut. Dabei ummantelte man das bestehende

Mauerwerk, nun über einer Pfahlgründung, und

führte drei weitere Geschosse darüber auf. In die-

ser zweiten Bauphase erhielt das als Keller ge-

nutzte Erdgeschoß ein sechsjochiges Kreuzge-

wölbe, während die übrigen Geschosse mit Bal-

kendecken geschlossen wurden, abgefangen

von einem auf zwei Holzstützen ruhenden Mittel-

unterzug. Der um 1400 fertiggestellte Turm, des-

sen Hauptzugang auf der Nordseite im ersten

Obergeschoß wohl über eine Rampe mit ZUug-

brücke erreichbar war, besitzt noch den (mehr-

fach ausgebesserten) originalen Dachstuhl. Die

gesamte Außenhaut wurde vermutlich schon im

18.Jh., insbesondere aber um die Mitte des

19.Jh. ausgebessert und wiederum 1982/83 sa-

niert. Wegen Baufälligkeit mußte 1892 die südli-

che Fassade einer grundlegenden Erneuerung

unterzogen werden. An dieser Seite konnten Re-

ste eines wohl der zweiten Bauphase angehören-

den Sanitärbaus archäologisch nachgewiesen

werden, der konstruktiv mit dem dicht um den

Turm geführten Wassergraben in Verbindung

stand (Reste der hölzernen Uferbefestigung des

Grabens konnten „um 1409“ dendrochronolo-

gisch datiert werden).

Das erste Obergeschoß, ausgestattet mit einem

grün-gelb glasierten Tonfliesenbelag und einer

mittig an der östlichen Wand sitzenden Herdstel-

le, besaß keine räumliche Unterteilung und wird

heute als Veranstaltungssaal genutzt. Dagegen

darf für das zweite Obergeschoß, das wahr-

scheinlich als Wohnung des Amtmanns gedient

hat, eine Raumunterteilung angenommen wer-

den. Mit dem Namen „beim heiligen Geist“, der

urkundlich bereits 1396 für eine im Amtshaus

bestehende Kapelle Verwendung fand, wird in

Inventaren des 16./17.Jh. das ursprünglich Ar-

senal- sowie Speicher- und heute Ausstellungs-

zwecken dienende dritte Obergeschoß bezeich-

net. Spuren einer dortigen, sonst im Gebäude

fehlenden Deckenverkleidung könnten einen Hin-

weis auf einen Kapellenraum darstellen. Als Spei-

cher wurde auch das vierte Obergeschoß ge-

nutzt. Den sich wandelnden Wohnbedürfnissen

ist zwar auch im Ritzebütteler Amtshaus durch

nachträgliche Binnengliederungen Rechnung ge-

tragen worden, doch entschied man sich zur

Schaffung repräsentativer Räume zu Anfang des

17.Jnh. für einen Fachwerkanbau an der Nord-

front, der 1752/55 durch den jetzigen Backstein-

bau ersetzt wurde. Seine fünfachsige Fassade,

deren Fenster in stichbogigen Blendfeldern sit-

zen, akzentuieren mittig eine vom Vorgängerbau

übernommene Sandsteintreppe und ein antikisie-

render Portikus sowie ein Zwerchhaus in dem

1847 aufgestockten Mansardwalmdach.

In den Jahren 1892/94 wurden, abgesehen von

umfangreichen Renovierungsarbeiten in fast al-

len Räumen des „Schlosses“, die Amtmannwoh-

nung sowie der im ersten Obergeschoß des ba-

rocken Anbaus gelegene Saal, der eine Stuck-

decke, ein reich verziertes Paneel und eine mit

Wappen geschmückte Bleiverglasung der Fen-

ster erhielt, repräsentativ ausgestattet. Das soge-

nannte Landherrenzimmer im Erdgeschoß des

Anbaus, mit Mobiliar von 1907 bestückt und in

136

straße, stellte die Verbindung zwischen Amts-

haus und Prielhafen her. Für den östlichen

Straßenzug, der ausgehend vom Marktplatz die

Kleine und Große Hardewiek umfaßt, bildete der

Hadeler Seebandsdeich, dessen letzter Rest bei

Anlage der Bahnhofstraße 1898 verschwand,

den Abschluß. Die zwischen beiden, ursprünglich

durch einen Wasserlauf getrennten Straßenzü-

gen vermittelnde Neustraße war als Gang 1755

bereits vorhanden. Erste Erweiterungen der Sied-

lung dürften der westliche und östliche Abschnitt

der Südersteinstraße darstellen, die ursprünglich

als Wester- und Osterreihe bezeichnet wurden,

seit 1969 aber zur Südersteinstraße zählen.

Das Amtshaus Ritzebüttel

Das Gelände südlich der Südersteinstraße wird

durch das etwa 8,61 Hektar große Terrain des

„Schlosses“ Ritzebüttel mit dem umgebenden

Garten dominiert, dessen Ausdehnung etwa der

im 17.Jh. angelegten Fortifikation mit dem erhal-

tenen Wall- und Grabensystem als äußere Be-

grenzung entspricht. Beherrschendes Bauwerk

ist der fünfgeschossige, ungegliederte Back-

steinturm des Amtshauses. Die lediglich durch

unterschiedlich große Fenster verschiedener

Bauphasen strukturierten Mauern schließen mit

einem im 19.Jh. hinzugefügten und inzwischen

erneuerten Zinnenkranz ab, hinter dem das hohe

Walmdach aufsteigt. Als hamburgischer Verwal-

tungssitz des Amtes Ritzebüttel jahrhundertelang

eine wichtige Funktion erfüllend, stellt dieses Ge-

bäude neben dem Turm auf der Insel Neuwerk

einen der seltenen erhaltenen Profanbauten des

14.Jn. in Niedersachsen dar. Aufgrund bau-

archäologischer und -historischer Untersuchun-

gen, die im Rahmen der zu Beginn der achtziger

Jahre eingeleiteten und 1996 abgeschlossenen

Sanierung durchgeführt wurden, läßt sich seine

Baugeschichte detailliert nachvollziehen.

Ein erstes festes Haus, das trotz fehlender ein-

deutiger Belege dem KGrundherrengeschlecht

Lappe zugeordnet werden kann, wurde auf ei-

nem Findlings- und Feldsteinfundament über

rechteckigem Grundriß (16,20 Meter mal 10 Me-

ter) wahrscheinlich um 1340 als zweigeschossi-

ger Backsteinbau errichtet. Nach der Übernahme

Ritzebüttels durch Hamburg 1394 wurde der

Turm, von dem aus ab 1400 die Neuwerker

Turmmannschaft versorgt wurde, als zukünftiger

Amtssitz mit fortifikatorischem Charakter ausge-

baut. Dabei ummantelte man das bestehende

Mauerwerk, nun über einer Pfahlgründung, und

führte drei weitere Geschosse darüber auf. In die-

ser zweiten Bauphase erhielt das als Keller ge-

nutzte Erdgeschoß ein sechsjochiges Kreuzge-

wölbe, während die übrigen Geschosse mit Bal-

kendecken geschlossen wurden, abgefangen

von einem auf zwei Holzstützen ruhenden Mittel-

unterzug. Der um 1400 fertiggestellte Turm, des-

sen Hauptzugang auf der Nordseite im ersten

Obergeschoß wohl über eine Rampe mit ZUug-

brücke erreichbar war, besitzt noch den (mehr-

fach ausgebesserten) originalen Dachstuhl. Die

gesamte Außenhaut wurde vermutlich schon im

18.Jh., insbesondere aber um die Mitte des

19.Jh. ausgebessert und wiederum 1982/83 sa-

niert. Wegen Baufälligkeit mußte 1892 die südli-

che Fassade einer grundlegenden Erneuerung

unterzogen werden. An dieser Seite konnten Re-

ste eines wohl der zweiten Bauphase angehören-

den Sanitärbaus archäologisch nachgewiesen

werden, der konstruktiv mit dem dicht um den

Turm geführten Wassergraben in Verbindung

stand (Reste der hölzernen Uferbefestigung des

Grabens konnten „um 1409“ dendrochronolo-

gisch datiert werden).

Das erste Obergeschoß, ausgestattet mit einem

grün-gelb glasierten Tonfliesenbelag und einer

mittig an der östlichen Wand sitzenden Herdstel-

le, besaß keine räumliche Unterteilung und wird

heute als Veranstaltungssaal genutzt. Dagegen

darf für das zweite Obergeschoß, das wahr-

scheinlich als Wohnung des Amtmanns gedient

hat, eine Raumunterteilung angenommen wer-

den. Mit dem Namen „beim heiligen Geist“, der

urkundlich bereits 1396 für eine im Amtshaus

bestehende Kapelle Verwendung fand, wird in

Inventaren des 16./17.Jh. das ursprünglich Ar-

senal- sowie Speicher- und heute Ausstellungs-

zwecken dienende dritte Obergeschoß bezeich-

net. Spuren einer dortigen, sonst im Gebäude

fehlenden Deckenverkleidung könnten einen Hin-

weis auf einen Kapellenraum darstellen. Als Spei-

cher wurde auch das vierte Obergeschoß ge-

nutzt. Den sich wandelnden Wohnbedürfnissen

ist zwar auch im Ritzebütteler Amtshaus durch

nachträgliche Binnengliederungen Rechnung ge-

tragen worden, doch entschied man sich zur

Schaffung repräsentativer Räume zu Anfang des

17.Jnh. für einen Fachwerkanbau an der Nord-

front, der 1752/55 durch den jetzigen Backstein-

bau ersetzt wurde. Seine fünfachsige Fassade,

deren Fenster in stichbogigen Blendfeldern sit-

zen, akzentuieren mittig eine vom Vorgängerbau

übernommene Sandsteintreppe und ein antikisie-

render Portikus sowie ein Zwerchhaus in dem

1847 aufgestockten Mansardwalmdach.

In den Jahren 1892/94 wurden, abgesehen von

umfangreichen Renovierungsarbeiten in fast al-

len Räumen des „Schlosses“, die Amtmannwoh-

nung sowie der im ersten Obergeschoß des ba-

rocken Anbaus gelegene Saal, der eine Stuck-

decke, ein reich verziertes Paneel und eine mit

Wappen geschmückte Bleiverglasung der Fen-

ster erhielt, repräsentativ ausgestattet. Das soge-

nannte Landherrenzimmer im Erdgeschoß des

Anbaus, mit Mobiliar von 1907 bestückt und in

136