dem Zweiten Weltkrieg sprunghaft stieg, zu ei-

nem Ort mit kleinstädtischem Charakter. Damit

einher ging die Anlage von kleinen, nach Norden

vom Amtsdamm abzweigenden Querstraßen.

Von herausragender ortsgeschichtlicher Bedeu-

tung ist die auf einer künstlich aufgeschütteten

Bodenwelle am südöstlichen Ortsrand gelegene

Burg Hagen, die nach dreijähriger, 1988 abge-

schlossener Restaurierung als kulturelles Veran-

staltungszentrum genutzt wird (Burgallee 1). Das

schlichte Backsteingebäude wurde nach den Er-

gebnissen einer dendrochronologischen Unter-

suchung ohne Einbeziehung älterer Bausubstanz

1501 auf einem Holzrost errichtet. Es repräsen-

tiert den Typ des über einem Keller errichteten

„Langen Hauses“, eines einflügeligen, zweige-

schossigen Wehrbaus mit jeweils einem Saal und

einem abgetrennten, durch einen Kamin heizba-

ren Gemach. Ursprünglich besaß es ein reines

Satteldach, dessen Konstruktion in ein Unter-

und Oberdach gegliedert ist. Der Keller wurde

nachträglich mit zwei von Mittelpfeilern gestütz-

ten Längstonnen überwölbt. Als Folge dieser

Maßnahme, die eine Änderung des Fußbodenni-

veaus erforderte, vergrößerte man die Fenster in

den beiden Geschossen. Während der Instand-

setzung wurde durch den Einbau eines zentralen

Treppenhauses, dem auch zwei Joche des Kel-

lergewölbes geopfert wurden, die ursprüngliche

Raumorganisation verändert.

Hohen Seltenheitswert besitzen die ab 1979 frei-

gelegten Wandmalereien, die unterschiedlichen

Ausmalungsphasen angehören. Bemerkenswert

sind insbesondere die Malereien des sog. Kapel-

lenraums im östlichen Obergeschoß der Burg.

Aus dem Beginn des 16.Jh. stammt die Grisaille-

malerei, die Fenster und Nischen mit fialenbe-

setzten Kielbögen schmückt. Die zweite Fassung

könnte anläßlich der Hochzeit des lutherischen

Erzbischofs Heinrich von Sachsen-Lauenburg

mit Anna von Broich 1576 auf Burg Hagen ent-

standen sein. Sie zeigt eine Vorhangbemalung

des unteren Wandbereichs in Schwarz und Grau

sowie ein Sparrenornament in Schwarz und Weiß

als Rahmung von Fenstern und Nischen.

Die denkmalwerte Bausubstanz innerhalb des

Ortes konzentriert sich auf die Umgebung des

Amtsplatzes. An seiner Ostseite sind es Kirche,

ehemaliges Amtshaus und ehemaliges Amtsge-

richt, die einen entscheidenden Einfluß auf das

Ortsbild nehmen.

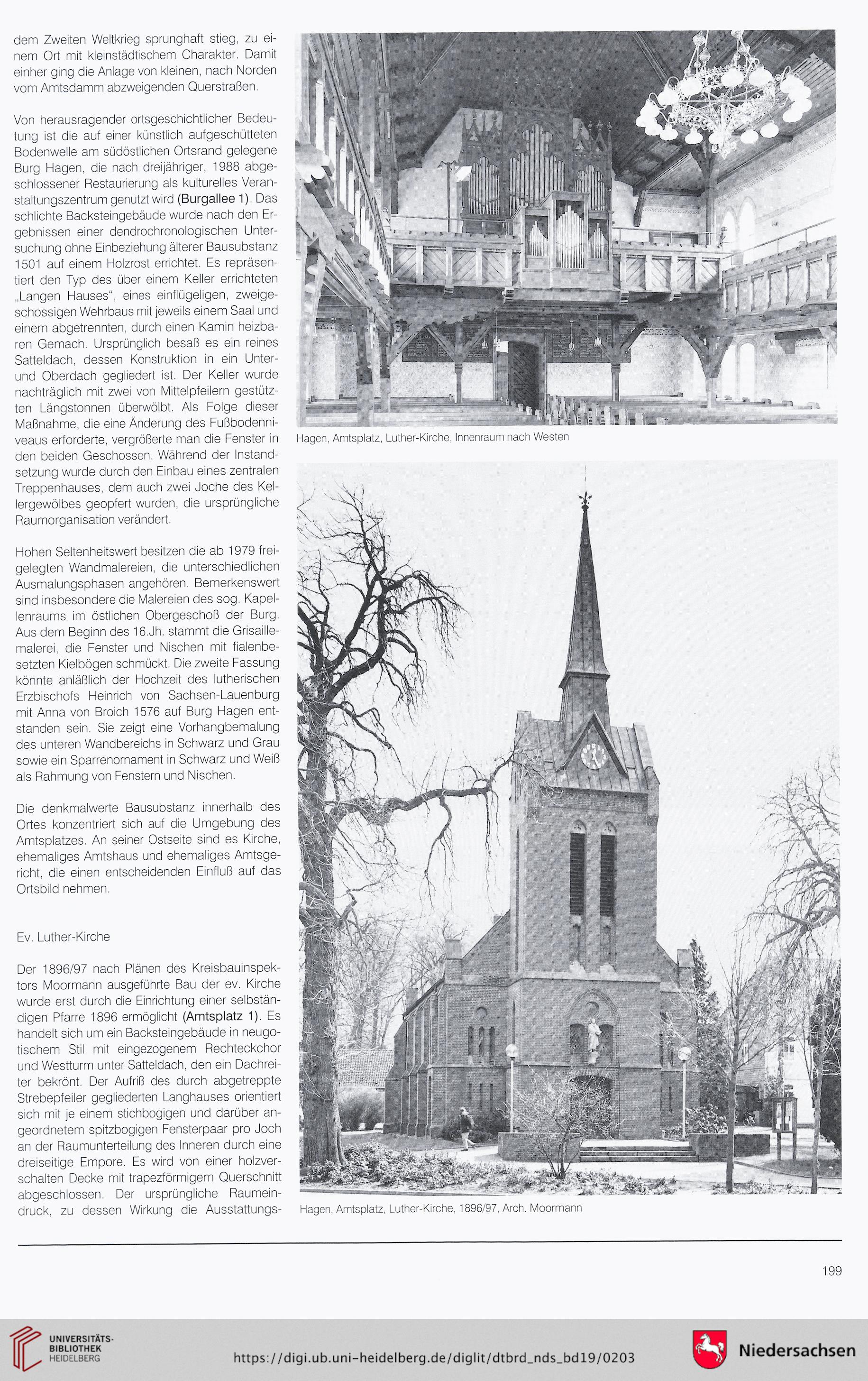

Ev. Luther-Kirche

Der 1896/97 nach Plänen des Kreisbauinspek-

tors Moormann ausgeführte Bau der ev. Kirche

wurde erst durch die Einrichtung einer selbstän-

digen Pfarre 1896 ermöglicht (Amtsplatz 1). Es

handelt sich um ein Backsteingebäude in neugo-

tischem Stil mit eingezogenem Rechteckchor

und Westturm unter Satteldach, den ein Dachrei-

ter bekrönt. Der Aufri8 des durch abgetreppte

Strebepfeiler gegliederten Langhauses orientiert

sich mit je einem stichbogigen und darüber an-

geordnetem spitzbogigen Fensterpaar pro Joch

an der Raumunterteilung des Inneren durch eine

dreiseitige Empore. Es wird von einer holzver-

schalten Decke mit trapezförmigem Querschnitt

abgeschlossen. Der ursprüngliche Raumein-

druck, zu dessen Wirkung die Ausstattungs-

CZ Pe A al €

Hagen, Amtsplatz, Luther-Kirche, 1896/97, Arch. Moorman

n

199

nem Ort mit kleinstädtischem Charakter. Damit

einher ging die Anlage von kleinen, nach Norden

vom Amtsdamm abzweigenden Querstraßen.

Von herausragender ortsgeschichtlicher Bedeu-

tung ist die auf einer künstlich aufgeschütteten

Bodenwelle am südöstlichen Ortsrand gelegene

Burg Hagen, die nach dreijähriger, 1988 abge-

schlossener Restaurierung als kulturelles Veran-

staltungszentrum genutzt wird (Burgallee 1). Das

schlichte Backsteingebäude wurde nach den Er-

gebnissen einer dendrochronologischen Unter-

suchung ohne Einbeziehung älterer Bausubstanz

1501 auf einem Holzrost errichtet. Es repräsen-

tiert den Typ des über einem Keller errichteten

„Langen Hauses“, eines einflügeligen, zweige-

schossigen Wehrbaus mit jeweils einem Saal und

einem abgetrennten, durch einen Kamin heizba-

ren Gemach. Ursprünglich besaß es ein reines

Satteldach, dessen Konstruktion in ein Unter-

und Oberdach gegliedert ist. Der Keller wurde

nachträglich mit zwei von Mittelpfeilern gestütz-

ten Längstonnen überwölbt. Als Folge dieser

Maßnahme, die eine Änderung des Fußbodenni-

veaus erforderte, vergrößerte man die Fenster in

den beiden Geschossen. Während der Instand-

setzung wurde durch den Einbau eines zentralen

Treppenhauses, dem auch zwei Joche des Kel-

lergewölbes geopfert wurden, die ursprüngliche

Raumorganisation verändert.

Hohen Seltenheitswert besitzen die ab 1979 frei-

gelegten Wandmalereien, die unterschiedlichen

Ausmalungsphasen angehören. Bemerkenswert

sind insbesondere die Malereien des sog. Kapel-

lenraums im östlichen Obergeschoß der Burg.

Aus dem Beginn des 16.Jh. stammt die Grisaille-

malerei, die Fenster und Nischen mit fialenbe-

setzten Kielbögen schmückt. Die zweite Fassung

könnte anläßlich der Hochzeit des lutherischen

Erzbischofs Heinrich von Sachsen-Lauenburg

mit Anna von Broich 1576 auf Burg Hagen ent-

standen sein. Sie zeigt eine Vorhangbemalung

des unteren Wandbereichs in Schwarz und Grau

sowie ein Sparrenornament in Schwarz und Weiß

als Rahmung von Fenstern und Nischen.

Die denkmalwerte Bausubstanz innerhalb des

Ortes konzentriert sich auf die Umgebung des

Amtsplatzes. An seiner Ostseite sind es Kirche,

ehemaliges Amtshaus und ehemaliges Amtsge-

richt, die einen entscheidenden Einfluß auf das

Ortsbild nehmen.

Ev. Luther-Kirche

Der 1896/97 nach Plänen des Kreisbauinspek-

tors Moormann ausgeführte Bau der ev. Kirche

wurde erst durch die Einrichtung einer selbstän-

digen Pfarre 1896 ermöglicht (Amtsplatz 1). Es

handelt sich um ein Backsteingebäude in neugo-

tischem Stil mit eingezogenem Rechteckchor

und Westturm unter Satteldach, den ein Dachrei-

ter bekrönt. Der Aufri8 des durch abgetreppte

Strebepfeiler gegliederten Langhauses orientiert

sich mit je einem stichbogigen und darüber an-

geordnetem spitzbogigen Fensterpaar pro Joch

an der Raumunterteilung des Inneren durch eine

dreiseitige Empore. Es wird von einer holzver-

schalten Decke mit trapezförmigem Querschnitt

abgeschlossen. Der ursprüngliche Raumein-

druck, zu dessen Wirkung die Ausstattungs-

CZ Pe A al €

Hagen, Amtsplatz, Luther-Kirche, 1896/97, Arch. Moorman

n

199