Demnach ist nur der sich im Südwesten gegen

die Aue anschließende Siedlungsbereich der mo-

dernen Ortsausdehnung zuzuordnen, die — in

den fünfziger Jahren südlich der Bülsdorfer und

westlich der Niebuhrstraße begonnen — in westli-

cher Richtung fortlaufend weitergeführt wurde.

Der früher abseits gelegene Friedhofsbezirk wur-

de somit erst in jüngster Zeit integriert.

Die historische Bedeutung von Neuhaus liegt

vorrangig in der Errichtung eines Verwaltungssit-

zes der Bremer Erzbischöfe begründet, die als

Lokalinstanz die grundherrlichen Rechte vor Ort

zu sichern suchten (z.B. Zollstation 1502). Ob-

wohl der Standort durch die Schiffahrt auf der

Oste und deren Bedeutung als direkter Wasser-

weg nach Bremervörde zur erzbischöflichen Re-

sidenz begünstigt wurde, blieb Neuhaus bis in

das 17. Jh. hinein stark landwirtschaftlich ge-

prägt. Die Berufsstruktur wurde weiterhin von Fi-

schern, „Bauleuten“ (= Hofbesitzer) und Kötnern

bestimmt, auch wenn seit 1682 verstärkt städti-

sche Gewerbe nachzuweisen sind. So wuchs

Neuhaus erst mit dem Ausbau zur Gerichts- und

Verwaltungsbehörde und schließlich der Anbin-

dung an den Postweg (1740) die gesteigerte Be-

deutung eines Amts- und ab 1885 eines Kreissit-

zes zu, die es bis zur Auflösung des Kreises Neu-

haus (1932) weitgehend aufrechterhielt. Auch

setzte im 18. Jh. ein ausgesprochener Auf-

schwung der Osteschiffahrt ein, der allerdings

mit der Anlage eines Zollwachschiffes (1834) und

dem Bau der am Ort vorbeigeführten Eisenbahn-

strecke 1881 einen deutlichen Einbruch erlebte.

So ist erst für die zweite Hälfte des 19. Jh. eine

wirtschaftliche Erholung infolge forcierter Indu-

strialisierungsbestrebungen (Rübölfabrik: 1850,

Papier-, Tabak-, Seifenfabrik: 1864, Gründung

der Neuhaus-Ostener-Zeitung: 1880) zu regi-

strieren, der schließlich der Ausbruch des Ersten

Weltkrieges ein Ende setzte. Die jüngste Entwick-

lung des Ortes kennzeichnet die verstärkte Kon-

zentration auf die Bereiche Tourismus und Frei-

zeit. Der Bevölkerungszuwachs von 191 volljähri-

gen Männern (1682) auf 1506 Einwohner im Jahr

1848 spiegelt die Bedeutungszunahme des Or-

tes insbesondere im 18. und 19. Jh. wider.

DAS WESTLICHE ORTSAREAL

IM BEREICH DER EHEMALIGEN BURG

Das als Amtssitz eines erzbischöflichen Vogtes

den zentralen Aspekt der Ortsgeschichte reprä-

sentierende „Nygehus“ durchlebte bis in das

16. Jh. hinein eine wechselvolle Geschichte der

Zerstörung (1420, 1518) und des stetigen Wie-

deraufbaus (1435, vor 1547). Erhalten haben

sich von dieser als turmartiges Haus mit Vorwerk

zu rekonstruierenden Anlage nur die künstliche

Erhöhung und der annähernd quadratische Was-

sergraben, dessen heutige südwestliche Zuwe-

gung und Grabenaufschüttung eine laut Kurhan-

noverscher Landesaufnahme ältere nördliche er-

setzt. Der Standort dieses festen Hauses wird

heute durch ein Gefallenendenkmal markiert

(Bürgerpark).

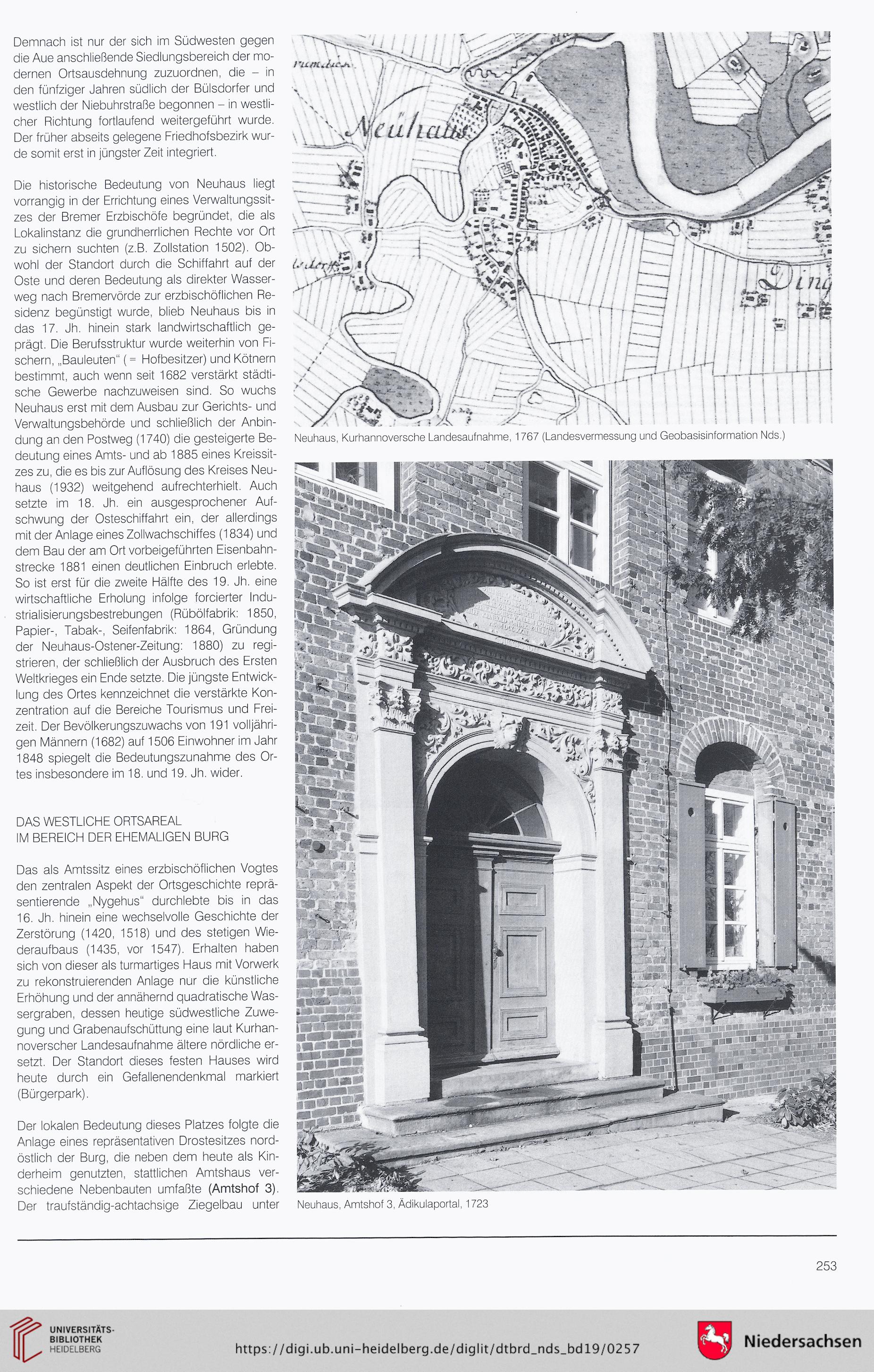

Der lokalen Bedeutung dieses Platzes folgte die

Anlage eines repräsentativen Drostesitzes nord-

östlich der Burg, die neben dem heute als Kin-

derheim genutzten, stattlichen Amtshaus ver-

schiedene Nebenbauten umfaßte (Amtshof 3).

Der traufständig-achtachsige Ziegelbau unter

SI

Oz

>

——H+ -

Se — Sa ——_-.

A

Neuhaus, Kurhannoversche Landesaufnahme, 1767 (Landesvermessung und Geobasisinformation Nds.)

ES

€

Neuhaus, Amtshof 3, Ädikulaportal, 1723

255

die Aue anschließende Siedlungsbereich der mo-

dernen Ortsausdehnung zuzuordnen, die — in

den fünfziger Jahren südlich der Bülsdorfer und

westlich der Niebuhrstraße begonnen — in westli-

cher Richtung fortlaufend weitergeführt wurde.

Der früher abseits gelegene Friedhofsbezirk wur-

de somit erst in jüngster Zeit integriert.

Die historische Bedeutung von Neuhaus liegt

vorrangig in der Errichtung eines Verwaltungssit-

zes der Bremer Erzbischöfe begründet, die als

Lokalinstanz die grundherrlichen Rechte vor Ort

zu sichern suchten (z.B. Zollstation 1502). Ob-

wohl der Standort durch die Schiffahrt auf der

Oste und deren Bedeutung als direkter Wasser-

weg nach Bremervörde zur erzbischöflichen Re-

sidenz begünstigt wurde, blieb Neuhaus bis in

das 17. Jh. hinein stark landwirtschaftlich ge-

prägt. Die Berufsstruktur wurde weiterhin von Fi-

schern, „Bauleuten“ (= Hofbesitzer) und Kötnern

bestimmt, auch wenn seit 1682 verstärkt städti-

sche Gewerbe nachzuweisen sind. So wuchs

Neuhaus erst mit dem Ausbau zur Gerichts- und

Verwaltungsbehörde und schließlich der Anbin-

dung an den Postweg (1740) die gesteigerte Be-

deutung eines Amts- und ab 1885 eines Kreissit-

zes zu, die es bis zur Auflösung des Kreises Neu-

haus (1932) weitgehend aufrechterhielt. Auch

setzte im 18. Jh. ein ausgesprochener Auf-

schwung der Osteschiffahrt ein, der allerdings

mit der Anlage eines Zollwachschiffes (1834) und

dem Bau der am Ort vorbeigeführten Eisenbahn-

strecke 1881 einen deutlichen Einbruch erlebte.

So ist erst für die zweite Hälfte des 19. Jh. eine

wirtschaftliche Erholung infolge forcierter Indu-

strialisierungsbestrebungen (Rübölfabrik: 1850,

Papier-, Tabak-, Seifenfabrik: 1864, Gründung

der Neuhaus-Ostener-Zeitung: 1880) zu regi-

strieren, der schließlich der Ausbruch des Ersten

Weltkrieges ein Ende setzte. Die jüngste Entwick-

lung des Ortes kennzeichnet die verstärkte Kon-

zentration auf die Bereiche Tourismus und Frei-

zeit. Der Bevölkerungszuwachs von 191 volljähri-

gen Männern (1682) auf 1506 Einwohner im Jahr

1848 spiegelt die Bedeutungszunahme des Or-

tes insbesondere im 18. und 19. Jh. wider.

DAS WESTLICHE ORTSAREAL

IM BEREICH DER EHEMALIGEN BURG

Das als Amtssitz eines erzbischöflichen Vogtes

den zentralen Aspekt der Ortsgeschichte reprä-

sentierende „Nygehus“ durchlebte bis in das

16. Jh. hinein eine wechselvolle Geschichte der

Zerstörung (1420, 1518) und des stetigen Wie-

deraufbaus (1435, vor 1547). Erhalten haben

sich von dieser als turmartiges Haus mit Vorwerk

zu rekonstruierenden Anlage nur die künstliche

Erhöhung und der annähernd quadratische Was-

sergraben, dessen heutige südwestliche Zuwe-

gung und Grabenaufschüttung eine laut Kurhan-

noverscher Landesaufnahme ältere nördliche er-

setzt. Der Standort dieses festen Hauses wird

heute durch ein Gefallenendenkmal markiert

(Bürgerpark).

Der lokalen Bedeutung dieses Platzes folgte die

Anlage eines repräsentativen Drostesitzes nord-

östlich der Burg, die neben dem heute als Kin-

derheim genutzten, stattlichen Amtshaus ver-

schiedene Nebenbauten umfaßte (Amtshof 3).

Der traufständig-achtachsige Ziegelbau unter

SI

Oz

>

——H+ -

Se — Sa ——_-.

A

Neuhaus, Kurhannoversche Landesaufnahme, 1767 (Landesvermessung und Geobasisinformation Nds.)

ES

€

Neuhaus, Amtshof 3, Ädikulaportal, 1723

255