wurde mit einem glücklichen und innigen Familienleben

vertauscht. Er lebt noch vierzig Jahre als frommes Mit-

glied einer neuen kirchlichen Gemeinde, hin und wieder

mit der Herstellung von Altarbildern betraut.

Wenn ein Künstler in seinem bisherigen Tun plötz-

lich einhält, kann dies verschiedene innere Ursachen

haben. Entweder der Künstler erreicht einen derartigen

Grad von Schärfe, Erkenntnis und Herausstellungsfähig-

keit des Wesenhaften aus der vor llnn stehenden Welt,

daß er des Kreises der Dinge, an denen er bisher seine

Kunst übte, überdrüssig wird und so für seine neuen

inneren Ansprüche keine würdigen Gegenstände mehr

findet. Oder es ändert sich nur die Richtung seines

Strebens: der Umkreis der Stoffe, aus denen er wählte

und seine Gestaltungen traf, wird weiter. Der Künstler

beginnt nachzugeben, Iäßt sich anregen und reizen von

Bezirken, wo er bisher sich künstlerisch ablehnend ver-

hielt. Und doch weiß er, daß die Höhe seiner Kunst mit

der bisherigen Unbeirrbarkeit und Ausschließlichkeit in

Tun und Wahl steigt und sinkt: er verstummt, um nichts

Geringeres zu leisten.

Die von der Nationalgalerie erworbenen Bildnisse

von Wasmanns Hand zeigen eine eindringlich durchge-

lührte Charakteristik des Physiognornischen, dabei eine

Sorgfalt in der malerischen Leistung, die sie zu den

besten Arbeiten seiner ersten Lebenshälfte zählen las-

sen. Freilich handelt es sich dabei um keiue besonders

bedeutenden Menschen. Es sind keine jener verblüffen-

den Darstellungen darunter, wie sie einige der Erauen-

bildnisse zeigen, die jetzt in Hamburg sind, wo Tragik

und Schicksal einer ganzen Gesellschaftsschicht in

einem einzigen wie zufälligen Bildnis auls höchste ver-

sinnbildlicht erscheinen. Es sind Bürgerfrauen, Mäd-

chen, Kinder, ansprechend oder iiebenswürdig, gestaltet

ohne allzu starke innere Erregung, nur mit dem Grad

freundlicher Teilnahme, soweit das Wesen des Malers

zum Teilnehmen verleitet werden konnte.

Zwei dieser Bildnisse sind bereits abgebildet, auf

der 30. und 3E Tafel in der 2. Auflage des Grönvold-

schen Buches. Doch seien hier zu dem einen, dem Bild-

nis der Frau Carli, noch einige Worte gesagt. Es ist

nämlich allem Anschein nach eins der Bilder, die erst

nach dem Ableben der Dargestellten von den Hinter-

bliebenen in Auftrag gegeben wurden, um das Erinne-

rungsbild festzuhalten, eine Sitte, die dem Künstler ge-

legentlich die Bzeichnung des „Totenmalers“ eingetra-

gen hat. Es zeigt die Merkrnale Abgeschiedener, wie

sie aus Totenmasken bekannt sind: schmal und sclrarf

gewordene Nase und Magerkeit der Nasenflügel, da alle

weicheren Fleischteile eingesunken und die knochigen

und knorpligen Unterlagen deutlich werden. Was beim

Toten gar nicht mehr zu erfassen ist, Mund und Augen,

ist nach freier Erfindung so lebendig wie möglich einge-

setzt. Die Partie um den Mund ist eingefallen, wodurch

die Jochbeine vortreten und das seltsame Totenlächeln

zustande kommt. Mit den Augen ist Wasmann nicht

ganz zurecht gekommen, sie sitzen etwas ungleich im

Kopf, machen den Eindruck eines scheuen, nachdenk-

lichen Blickens. Endlich spricht auch die etwas leere

Schematik der übereinander gelegten Hände und die

Haltung nach eiuem berühmten Vorbild (Mona Lisa) für

ein posthumes Bildnis. Der besondere Wert des Ge-

mäldes beruht aber in der vornehmen träumerischen

Ruhe, mit der die Gestalt vor dem in Blau-grün gehal-

tenen Landschaftshintergrund der Meraner Berge steht.

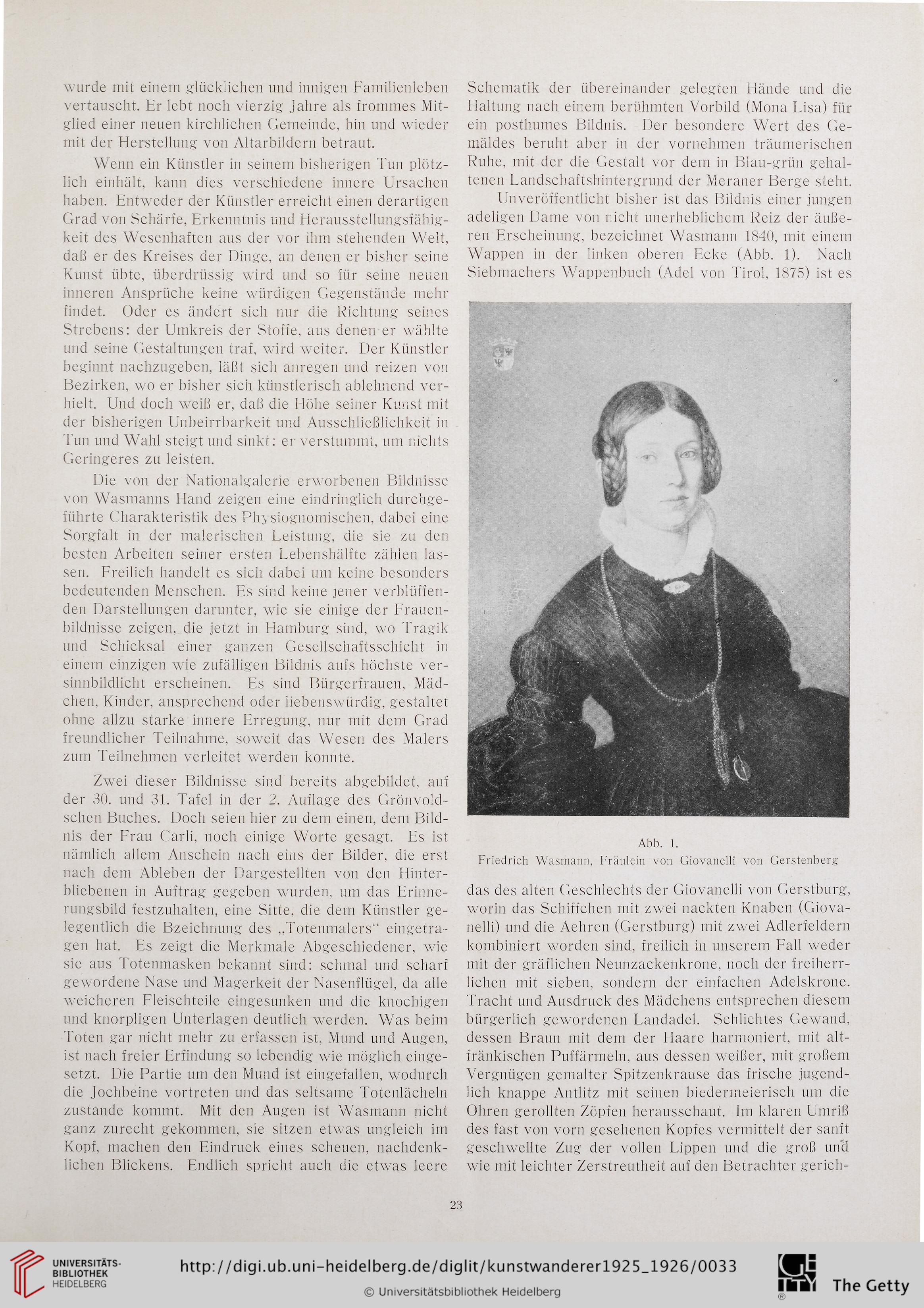

Unveröffentlicht bisher ist das Bildnis einer jungen

adeligen Dame von nicht unerheblichem Reiz der äuße-

ren Erscheinung, bezeichnet Wasmann 1840, mit einem

Wappen in der linken oberen Ecke (Abb. 1). Nacb

Siebmachers Wappenbuch (Adel von Tirol, 1875) ist es

Abb. 1.

Friedrich Wasmann, Fräulein von Giovanelli von Gerstenberg

das des alten Geschlechts der Giovanelli von Gerstburg,

worin das Schiffchen mit zwei nackten Knaben (Giova-

nelli) und die Aehren (Gerstburg) mit zwei Adlerfeldern

kombiniert worden sind, freilich in unserem Fall weder

mit der gräflichen Neunzackenkrone, noch der freiherr-

lichen mit sieben, sondern der einfachen Adelskrone.

Tracht und Ausdruck des Mädchens entsprechen diesem

bürgerlich gewordenen Landadel. Schlichtes Gewand,

dessen Braun mit dem der Haare harmoniert, mit alt-

fränkischen Puffärmeln, aus dessen weißer, mit großem

Vergnügen gemalter Spitzenkrause das frische jugend-

Jich knappe Antlitz mit seiuen biedermeierisch um die

Ohren gerollten Zöpfen herausschaut. Irn klaren Umriß

des fast von vorn gesehenen Kopfes vermittelt der sanft

geschwellte Zug der vollen Lippen und die groß uncl

wie mit leichter Zerstreutheit auf den Betrachter gerich-

23

vertauscht. Er lebt noch vierzig Jahre als frommes Mit-

glied einer neuen kirchlichen Gemeinde, hin und wieder

mit der Herstellung von Altarbildern betraut.

Wenn ein Künstler in seinem bisherigen Tun plötz-

lich einhält, kann dies verschiedene innere Ursachen

haben. Entweder der Künstler erreicht einen derartigen

Grad von Schärfe, Erkenntnis und Herausstellungsfähig-

keit des Wesenhaften aus der vor llnn stehenden Welt,

daß er des Kreises der Dinge, an denen er bisher seine

Kunst übte, überdrüssig wird und so für seine neuen

inneren Ansprüche keine würdigen Gegenstände mehr

findet. Oder es ändert sich nur die Richtung seines

Strebens: der Umkreis der Stoffe, aus denen er wählte

und seine Gestaltungen traf, wird weiter. Der Künstler

beginnt nachzugeben, Iäßt sich anregen und reizen von

Bezirken, wo er bisher sich künstlerisch ablehnend ver-

hielt. Und doch weiß er, daß die Höhe seiner Kunst mit

der bisherigen Unbeirrbarkeit und Ausschließlichkeit in

Tun und Wahl steigt und sinkt: er verstummt, um nichts

Geringeres zu leisten.

Die von der Nationalgalerie erworbenen Bildnisse

von Wasmanns Hand zeigen eine eindringlich durchge-

lührte Charakteristik des Physiognornischen, dabei eine

Sorgfalt in der malerischen Leistung, die sie zu den

besten Arbeiten seiner ersten Lebenshälfte zählen las-

sen. Freilich handelt es sich dabei um keiue besonders

bedeutenden Menschen. Es sind keine jener verblüffen-

den Darstellungen darunter, wie sie einige der Erauen-

bildnisse zeigen, die jetzt in Hamburg sind, wo Tragik

und Schicksal einer ganzen Gesellschaftsschicht in

einem einzigen wie zufälligen Bildnis auls höchste ver-

sinnbildlicht erscheinen. Es sind Bürgerfrauen, Mäd-

chen, Kinder, ansprechend oder iiebenswürdig, gestaltet

ohne allzu starke innere Erregung, nur mit dem Grad

freundlicher Teilnahme, soweit das Wesen des Malers

zum Teilnehmen verleitet werden konnte.

Zwei dieser Bildnisse sind bereits abgebildet, auf

der 30. und 3E Tafel in der 2. Auflage des Grönvold-

schen Buches. Doch seien hier zu dem einen, dem Bild-

nis der Frau Carli, noch einige Worte gesagt. Es ist

nämlich allem Anschein nach eins der Bilder, die erst

nach dem Ableben der Dargestellten von den Hinter-

bliebenen in Auftrag gegeben wurden, um das Erinne-

rungsbild festzuhalten, eine Sitte, die dem Künstler ge-

legentlich die Bzeichnung des „Totenmalers“ eingetra-

gen hat. Es zeigt die Merkrnale Abgeschiedener, wie

sie aus Totenmasken bekannt sind: schmal und sclrarf

gewordene Nase und Magerkeit der Nasenflügel, da alle

weicheren Fleischteile eingesunken und die knochigen

und knorpligen Unterlagen deutlich werden. Was beim

Toten gar nicht mehr zu erfassen ist, Mund und Augen,

ist nach freier Erfindung so lebendig wie möglich einge-

setzt. Die Partie um den Mund ist eingefallen, wodurch

die Jochbeine vortreten und das seltsame Totenlächeln

zustande kommt. Mit den Augen ist Wasmann nicht

ganz zurecht gekommen, sie sitzen etwas ungleich im

Kopf, machen den Eindruck eines scheuen, nachdenk-

lichen Blickens. Endlich spricht auch die etwas leere

Schematik der übereinander gelegten Hände und die

Haltung nach eiuem berühmten Vorbild (Mona Lisa) für

ein posthumes Bildnis. Der besondere Wert des Ge-

mäldes beruht aber in der vornehmen träumerischen

Ruhe, mit der die Gestalt vor dem in Blau-grün gehal-

tenen Landschaftshintergrund der Meraner Berge steht.

Unveröffentlicht bisher ist das Bildnis einer jungen

adeligen Dame von nicht unerheblichem Reiz der äuße-

ren Erscheinung, bezeichnet Wasmann 1840, mit einem

Wappen in der linken oberen Ecke (Abb. 1). Nacb

Siebmachers Wappenbuch (Adel von Tirol, 1875) ist es

Abb. 1.

Friedrich Wasmann, Fräulein von Giovanelli von Gerstenberg

das des alten Geschlechts der Giovanelli von Gerstburg,

worin das Schiffchen mit zwei nackten Knaben (Giova-

nelli) und die Aehren (Gerstburg) mit zwei Adlerfeldern

kombiniert worden sind, freilich in unserem Fall weder

mit der gräflichen Neunzackenkrone, noch der freiherr-

lichen mit sieben, sondern der einfachen Adelskrone.

Tracht und Ausdruck des Mädchens entsprechen diesem

bürgerlich gewordenen Landadel. Schlichtes Gewand,

dessen Braun mit dem der Haare harmoniert, mit alt-

fränkischen Puffärmeln, aus dessen weißer, mit großem

Vergnügen gemalter Spitzenkrause das frische jugend-

Jich knappe Antlitz mit seiuen biedermeierisch um die

Ohren gerollten Zöpfen herausschaut. Irn klaren Umriß

des fast von vorn gesehenen Kopfes vermittelt der sanft

geschwellte Zug der vollen Lippen und die groß uncl

wie mit leichter Zerstreutheit auf den Betrachter gerich-

23