heutigen Welt eine so sorgfältige Bearbeitung der Gra-

vierung allzuwenig.

Bei den Werken der Gemmoglyptik sind zwei

Hauptgruppen zu unterscheiden, nämlich die zum

Zwecke des Siegelns vertieft geschnittenen, sogenann-

ten Intaglien (vom italienisch-Intagliare = Eingravie-

ren), und die nur reinem Selbstzweck dienenden Re-

1 iefschnitte, bekannt unter dem Namen Cameen, (ein

Wort, iiber dessen Herkunft viel gestritten wurde und

bis heute unklar geblieben ist).

(Schluß folgt.)

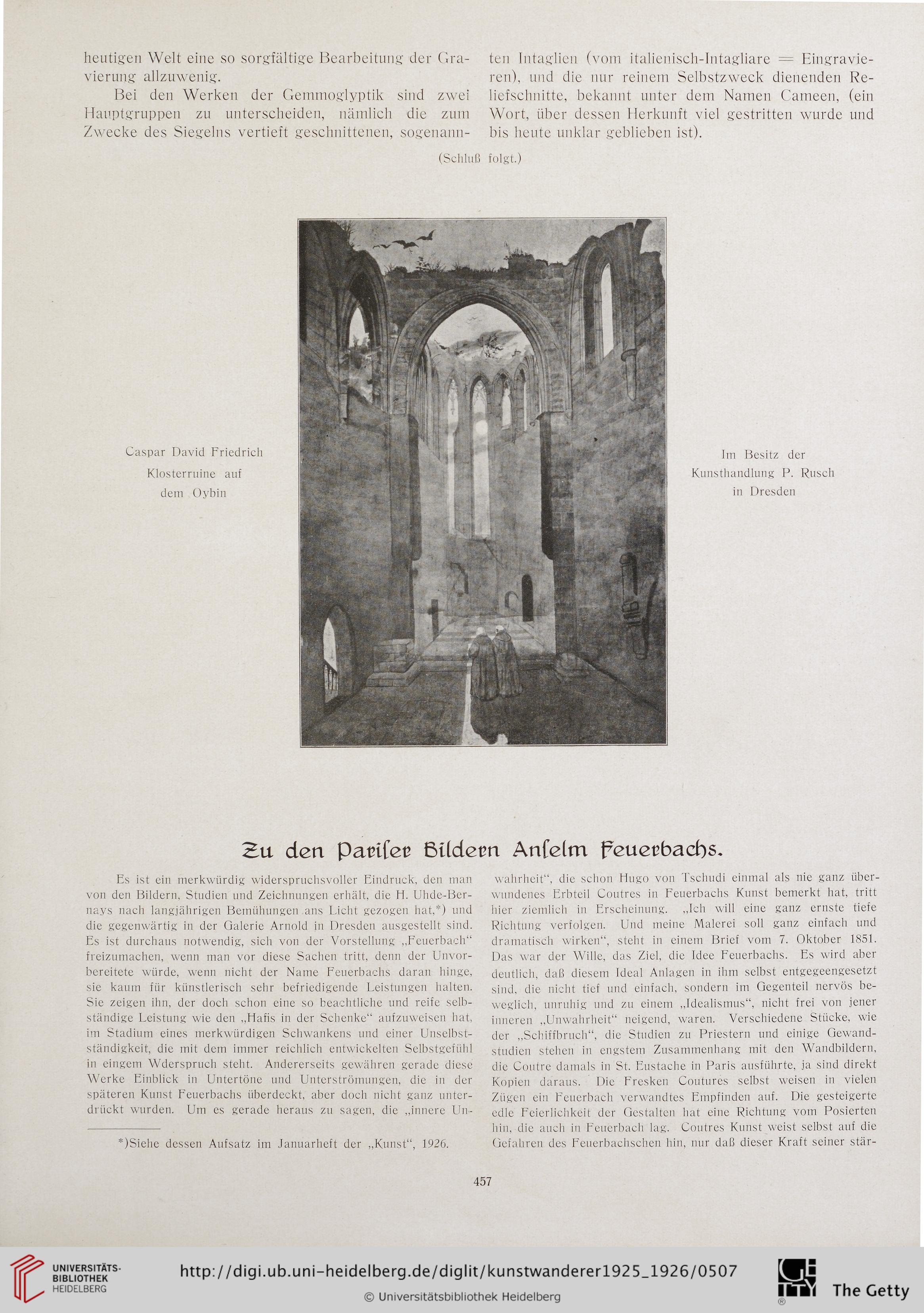

Caspar David Friedrich

Klosterruine auf

dem Oybin

Im Besitz der

Kunsthandlung P. Rusch

in Dresden

Eu dcti Pat’tfet? Btldct’n Anfelm pcuct’bact)s.

Es ist ein merkwürdig widerspruchsvoller Eindruck, den man

von den Bildcrn, Studien und Zeichnungen erhält, dic H. Uhde-Ber-

nays nach langjährigen Bemühungen ans Licht gezogen hat,*) und

die gegenwärtig in der Qalerie Arnold in Dresden ausgestellt sind.

Es ist durchaus notwendig, sich von der Vorstellung „Feuerbach“

freizumachen, wenn man vor diese Sachen tritt, dcnn der Unvor-

bereitete würde, wenn nicht der Name Feuerbachs daran hinge,

sie kaum für künstlerisch sehr befriedigende Leistungen lialten.

Sie zeigen ihn, der doch schon eine so beachtliche und reife selb-

ständige Leistung wie den „Hafis in der Schenke“ aufzuweisen hat,

im Stadium eines merkwürdigen Schwankens und ciner Unsclbst-

ständigkeit, die mit dem immer reichlich entwickelten Selbstgefühl

in eingem Wderspruch steht. Andcrerseits gewähren gerade diese

Werke Einblick in Untertöne und Unterströmungen, die in der

späteren Kunst Feucrbachs überdeckt, aber doch nicht ganz unter-

drückt wurden. Um es geradc heraus zu sagen, die „innerc Un-

*)Siehe dessen Aufsatz im Januarheft der „Kunst“, 1926.

wahrheit“, die schon Hugo von Tschudi einmal als nie ganz tiber-

wundenes Erbteil Coutres in Feuerbachs Kunst bemerkt hat, tritt

hier zicmlich in Erscheinung. „Ich will eine ganz ernste tiefe

Richtung verfolgen. Und meine Malerei soll ganz einfach und

dramatisch wirken“, steht in einem Brief vom 7. Oktober 1851.

Das war der Wille, das Ziel, dic Idee Feuerbachs. Es wird aber

deutlich, daß diesem Ideal Anlagen in ihm selbst entgegeengesetzt

sind, die nicht tief und einfach, sondern im Qegenteil nervös be-

weglich, unruhig und zu einem „Idealismus“, nicht frei von jener

inneren „Unwahrheit“ neigcnd, waren. Verschiedene Stücke, wie

der „Schiffbruch“, die Studien zu Priestern und einige Gewand-

studien stehen in engstem Zusammenhang mit den Wandbildcrn,

dic Coutre damals in St. Eustache in Paris ausführte, ja sind direkt

Kopien daraus. Die Fresken Coutures selbst weisen in vielen

Ziigcn ein Feuerbach verwandtes Empfinden auf. Die gesteigertc

edlc Fcier 1 ichkeit der Gestalten liat cine Richtung voni Posierten

hin, die auch in Feuerbach lag. Coutres Kunst weist selbst auf die

Qefahren des Feuerbachschen hin, nur daß dieser Kraft seiner stär-

457

vierung allzuwenig.

Bei den Werken der Gemmoglyptik sind zwei

Hauptgruppen zu unterscheiden, nämlich die zum

Zwecke des Siegelns vertieft geschnittenen, sogenann-

ten Intaglien (vom italienisch-Intagliare = Eingravie-

ren), und die nur reinem Selbstzweck dienenden Re-

1 iefschnitte, bekannt unter dem Namen Cameen, (ein

Wort, iiber dessen Herkunft viel gestritten wurde und

bis heute unklar geblieben ist).

(Schluß folgt.)

Caspar David Friedrich

Klosterruine auf

dem Oybin

Im Besitz der

Kunsthandlung P. Rusch

in Dresden

Eu dcti Pat’tfet? Btldct’n Anfelm pcuct’bact)s.

Es ist ein merkwürdig widerspruchsvoller Eindruck, den man

von den Bildcrn, Studien und Zeichnungen erhält, dic H. Uhde-Ber-

nays nach langjährigen Bemühungen ans Licht gezogen hat,*) und

die gegenwärtig in der Qalerie Arnold in Dresden ausgestellt sind.

Es ist durchaus notwendig, sich von der Vorstellung „Feuerbach“

freizumachen, wenn man vor diese Sachen tritt, dcnn der Unvor-

bereitete würde, wenn nicht der Name Feuerbachs daran hinge,

sie kaum für künstlerisch sehr befriedigende Leistungen lialten.

Sie zeigen ihn, der doch schon eine so beachtliche und reife selb-

ständige Leistung wie den „Hafis in der Schenke“ aufzuweisen hat,

im Stadium eines merkwürdigen Schwankens und ciner Unsclbst-

ständigkeit, die mit dem immer reichlich entwickelten Selbstgefühl

in eingem Wderspruch steht. Andcrerseits gewähren gerade diese

Werke Einblick in Untertöne und Unterströmungen, die in der

späteren Kunst Feucrbachs überdeckt, aber doch nicht ganz unter-

drückt wurden. Um es geradc heraus zu sagen, die „innerc Un-

*)Siehe dessen Aufsatz im Januarheft der „Kunst“, 1926.

wahrheit“, die schon Hugo von Tschudi einmal als nie ganz tiber-

wundenes Erbteil Coutres in Feuerbachs Kunst bemerkt hat, tritt

hier zicmlich in Erscheinung. „Ich will eine ganz ernste tiefe

Richtung verfolgen. Und meine Malerei soll ganz einfach und

dramatisch wirken“, steht in einem Brief vom 7. Oktober 1851.

Das war der Wille, das Ziel, dic Idee Feuerbachs. Es wird aber

deutlich, daß diesem Ideal Anlagen in ihm selbst entgegeengesetzt

sind, die nicht tief und einfach, sondern im Qegenteil nervös be-

weglich, unruhig und zu einem „Idealismus“, nicht frei von jener

inneren „Unwahrheit“ neigcnd, waren. Verschiedene Stücke, wie

der „Schiffbruch“, die Studien zu Priestern und einige Gewand-

studien stehen in engstem Zusammenhang mit den Wandbildcrn,

dic Coutre damals in St. Eustache in Paris ausführte, ja sind direkt

Kopien daraus. Die Fresken Coutures selbst weisen in vielen

Ziigcn ein Feuerbach verwandtes Empfinden auf. Die gesteigertc

edlc Fcier 1 ichkeit der Gestalten liat cine Richtung voni Posierten

hin, die auch in Feuerbach lag. Coutres Kunst weist selbst auf die

Qefahren des Feuerbachschen hin, nur daß dieser Kraft seiner stär-

457