Friedrichs Naturstudien sind fast alle trefflich;

rnanchmal beobachtet er beinahe wie ein Japaner. Selbst-

verständlich denkt er vor der Natur noch nicht an seine

spätere Komposition. Zum Beispiel gerade diese gekün-

stelte Zurückdrängung des Vordergrundes in den Flin-

tergrund, die Flaman hervorhebt und die doch etwas rein

Ueberlegtes, nicht aus dem Kunstinteresse Hervorge-

gangenes ist, fehlt liier noch. „Selbst'verständlich“ ist das

übrigens nicht für die Zeit, sondern nur für ihn als wahren

Künstler. Erst das Versenken in Gedankengänge nnd

Stimmungen, die philosophische, weltschmerzliche sind

und nichts mit ästhetischen zu tun haben, konnten ihn auf

derartige Kompositionswege führen. Die Radierungen,

als Ableger der Zeichnungskunst zeigen nichts davon. Sie

werden viel schlichter und geradherziger, als einfache

Ausschnitte der Natur hergegeben. Es ist zwar ersicht-

iich, daß ihm die Technik nicht recht eigentlich gelegen

hat. Wenn er eigene Wege zu gehen sucht, wie z. B. in

den Wolken, rechts auf der Brandstätte (Andr. 4), so er-

weist er sich ziemlich unbeholfen. Im Wesentlichen

aber, behilft er sich mit der Technik, die ihm die Schab-

lonenüberlieferung der Zeit in die Hände gespielt hat. Da-

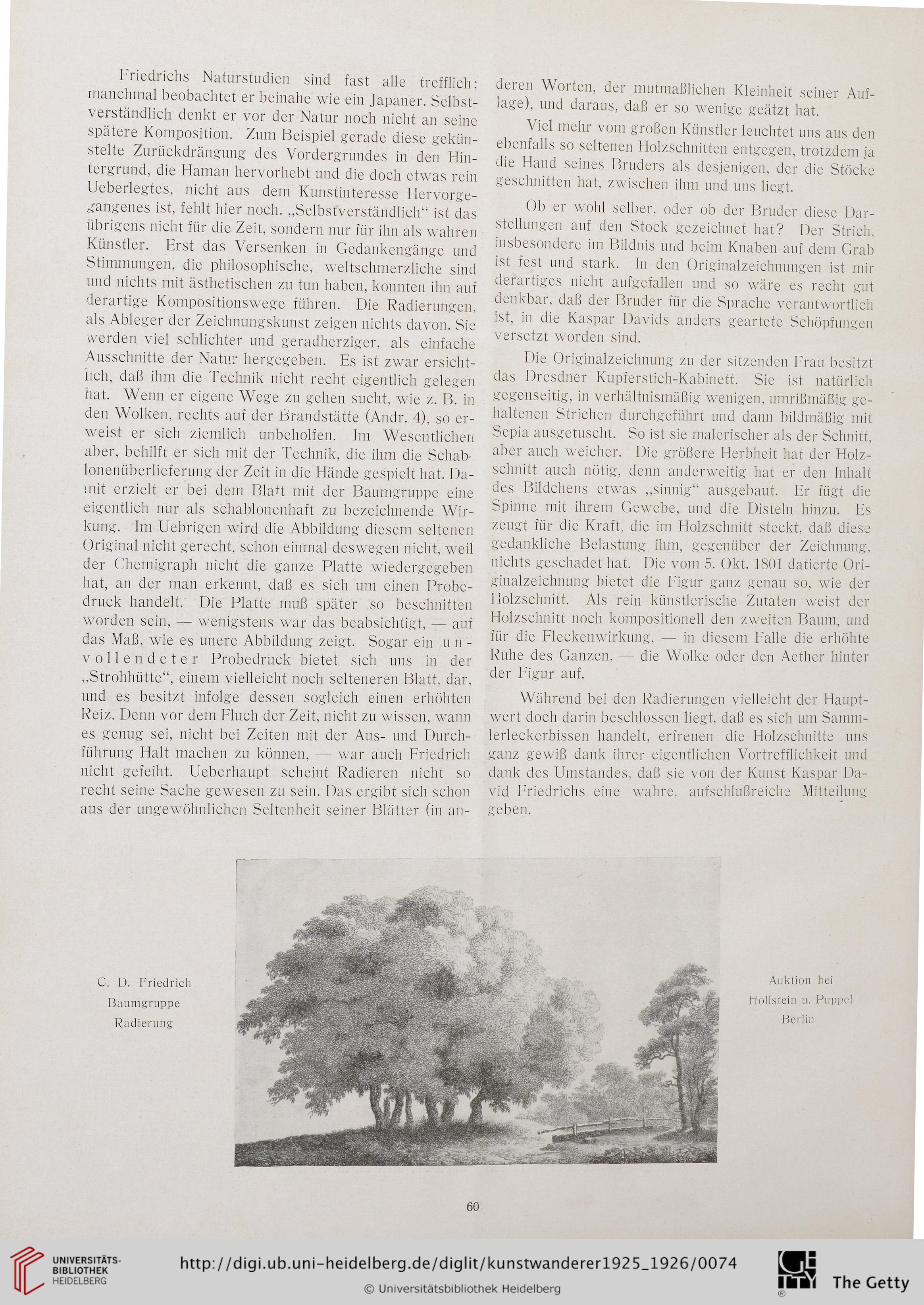

mit erzielt er bei dem Blatt mit der Baumgruppe eine

eigentlich nur als schablonenhaft zu bezeichnende Wir-

kung. Im Uebrigen wird die Abbildung diesem seltenen

Original nicht gerecht, schon einmal deswegen nicht, weil

der C-hemigraph nicht die ganze Platte wiedergegeben

iiat, an der män erkennt, daß es sich um einen Probe-

druck handelt. Die Platte muß später so beschnitten

worden sein, — wenigstens war das beabsichtigt, — auf

das Maß, wie es unere Abbildung zeigt. Sogar ein u n -

v o 11 e n d e t e r Probedruck bietet sicli uns in der

„Strohhütte“, einem vielleicht noch selteneren Blatt, dar,

und es besitzt infolge dessen sogleich einen erhöhten

Reiz. Denn vor dem Fluch der Zeit, nicht zu wissen, wann

es genug sei, nicht bei Zeiten mit der Aus- und Durch-

führung Halt machen zu können, — war auch Friedrich

nicht gefeiht. Ueberhaupt scheint Radieren nicht so

recht seine Sache gewesen zu sein. Das ergibt sich schon

aus der ungewöhnlichen Seltenheit seiner Blätter (in an-

deren Worten, der mutmaßlichen Kleinheit seiner Auf-

lage), und daraus, daß er so wenige geätzt hat.

Viel mehr vom großen Künstler leuchtet uns aus den

ebenfalls so seltenen Holzschnitten entgegen, trotzdem ja

die Hand seines Bruders als desjenigen, der die Stöcke

geschnitten hat, zwischen ihm und uns liegt.

Ob er wohl selber, oder ob der Bruder diese Dar-

stellungen auf den Stock gezeichnet hat? Der Strich,

insbesondere im Bildnis und beim Knaben auf dem Grab

ist fest und stark. In den Originalzeichnungen ist mir

derartiges nicht aufgefallen und so wäre es recht gut

denkbar, daß der Bruder für die Sprache verantwortlich

ist, in die Kaspar Davids anders geartete Schöpfungen

versetzt worden sind.

Die Originalzeichnung zu der sitzenden Frau besitzt

das Dresdner Kupferstich-Kabinett. Sie ist natürlich

gegenseitig, in verhältnismäßig wenigen, umrißmäßig ge-

haltenen Strichen durchgeführt und dann bildmäßig mit

Sepia ausgetuscht. So ist sie malerischer als der Schnitt,

aber auch weicher. Die größere Herbheit hat der Holz-

schnitt auch nötig, denn anderweitig hat er den Inhalt

des Bildchens etwas „sinnig“ ausgebaut. Er fügt die

Spinne mit ihrem Gewebe, und die Disteln hinzu. Es

zeugt für die Kraft, die im Holzschnitt steckt, daß diese

gedankliche Belastung ihm, gegenüber der Zeichnung,

nichts geschadet hat. Die vom 5. Okt. 1801 datierte Ori-

ginalzeichnung bietet die Figur ganz genau so, wie der

Holzschnitt. Als rein künstlerische Zutaten weist der

Holzschnitt noch kompositionell den zweiten Baum, und

für die Fleckenwirkung, — in diesem Falle die erhöhte

Ruhe des Ganzen, — die Wolke oder den Aether hinter

der Figur auf.

Während bei den Radierungen vielleicht der Haupt-

wert doch darin beschlossen liegt, daß es sich um Samm-

lerleckerbissen handelt, erfreuen die Holzschnitte uns

ganz gewiß dank ihrer eigentlichen Vortrefflichkeit und

dank des Umstandes, daß sie von der Kunst Kaspar Da-

vid Friedrichs eine wahre, aufschlußreiche Mitteilung

geben.

C. D. Friedrich

Baumgruppe

Radierung

Auktion bei

Hollstein u. Puppcl

Berlin

60

rnanchmal beobachtet er beinahe wie ein Japaner. Selbst-

verständlich denkt er vor der Natur noch nicht an seine

spätere Komposition. Zum Beispiel gerade diese gekün-

stelte Zurückdrängung des Vordergrundes in den Flin-

tergrund, die Flaman hervorhebt und die doch etwas rein

Ueberlegtes, nicht aus dem Kunstinteresse Hervorge-

gangenes ist, fehlt liier noch. „Selbst'verständlich“ ist das

übrigens nicht für die Zeit, sondern nur für ihn als wahren

Künstler. Erst das Versenken in Gedankengänge nnd

Stimmungen, die philosophische, weltschmerzliche sind

und nichts mit ästhetischen zu tun haben, konnten ihn auf

derartige Kompositionswege führen. Die Radierungen,

als Ableger der Zeichnungskunst zeigen nichts davon. Sie

werden viel schlichter und geradherziger, als einfache

Ausschnitte der Natur hergegeben. Es ist zwar ersicht-

iich, daß ihm die Technik nicht recht eigentlich gelegen

hat. Wenn er eigene Wege zu gehen sucht, wie z. B. in

den Wolken, rechts auf der Brandstätte (Andr. 4), so er-

weist er sich ziemlich unbeholfen. Im Wesentlichen

aber, behilft er sich mit der Technik, die ihm die Schab-

lonenüberlieferung der Zeit in die Hände gespielt hat. Da-

mit erzielt er bei dem Blatt mit der Baumgruppe eine

eigentlich nur als schablonenhaft zu bezeichnende Wir-

kung. Im Uebrigen wird die Abbildung diesem seltenen

Original nicht gerecht, schon einmal deswegen nicht, weil

der C-hemigraph nicht die ganze Platte wiedergegeben

iiat, an der män erkennt, daß es sich um einen Probe-

druck handelt. Die Platte muß später so beschnitten

worden sein, — wenigstens war das beabsichtigt, — auf

das Maß, wie es unere Abbildung zeigt. Sogar ein u n -

v o 11 e n d e t e r Probedruck bietet sicli uns in der

„Strohhütte“, einem vielleicht noch selteneren Blatt, dar,

und es besitzt infolge dessen sogleich einen erhöhten

Reiz. Denn vor dem Fluch der Zeit, nicht zu wissen, wann

es genug sei, nicht bei Zeiten mit der Aus- und Durch-

führung Halt machen zu können, — war auch Friedrich

nicht gefeiht. Ueberhaupt scheint Radieren nicht so

recht seine Sache gewesen zu sein. Das ergibt sich schon

aus der ungewöhnlichen Seltenheit seiner Blätter (in an-

deren Worten, der mutmaßlichen Kleinheit seiner Auf-

lage), und daraus, daß er so wenige geätzt hat.

Viel mehr vom großen Künstler leuchtet uns aus den

ebenfalls so seltenen Holzschnitten entgegen, trotzdem ja

die Hand seines Bruders als desjenigen, der die Stöcke

geschnitten hat, zwischen ihm und uns liegt.

Ob er wohl selber, oder ob der Bruder diese Dar-

stellungen auf den Stock gezeichnet hat? Der Strich,

insbesondere im Bildnis und beim Knaben auf dem Grab

ist fest und stark. In den Originalzeichnungen ist mir

derartiges nicht aufgefallen und so wäre es recht gut

denkbar, daß der Bruder für die Sprache verantwortlich

ist, in die Kaspar Davids anders geartete Schöpfungen

versetzt worden sind.

Die Originalzeichnung zu der sitzenden Frau besitzt

das Dresdner Kupferstich-Kabinett. Sie ist natürlich

gegenseitig, in verhältnismäßig wenigen, umrißmäßig ge-

haltenen Strichen durchgeführt und dann bildmäßig mit

Sepia ausgetuscht. So ist sie malerischer als der Schnitt,

aber auch weicher. Die größere Herbheit hat der Holz-

schnitt auch nötig, denn anderweitig hat er den Inhalt

des Bildchens etwas „sinnig“ ausgebaut. Er fügt die

Spinne mit ihrem Gewebe, und die Disteln hinzu. Es

zeugt für die Kraft, die im Holzschnitt steckt, daß diese

gedankliche Belastung ihm, gegenüber der Zeichnung,

nichts geschadet hat. Die vom 5. Okt. 1801 datierte Ori-

ginalzeichnung bietet die Figur ganz genau so, wie der

Holzschnitt. Als rein künstlerische Zutaten weist der

Holzschnitt noch kompositionell den zweiten Baum, und

für die Fleckenwirkung, — in diesem Falle die erhöhte

Ruhe des Ganzen, — die Wolke oder den Aether hinter

der Figur auf.

Während bei den Radierungen vielleicht der Haupt-

wert doch darin beschlossen liegt, daß es sich um Samm-

lerleckerbissen handelt, erfreuen die Holzschnitte uns

ganz gewiß dank ihrer eigentlichen Vortrefflichkeit und

dank des Umstandes, daß sie von der Kunst Kaspar Da-

vid Friedrichs eine wahre, aufschlußreiche Mitteilung

geben.

C. D. Friedrich

Baumgruppe

Radierung

Auktion bei

Hollstein u. Puppcl

Berlin

60