Wir können aber noch weiter zeigen, wie äußere und

innere Eigenschaften das Bild als echten Pesne erkennen

lassen und, indem wir das Bild in die Bilder Pesnes ein-

zureihen versuchen, ergänzen wir unsern historischen

Beweis und gelangen auch zu einer ungefähren Datie-

rung des Bildes. Diese liegt wahrscheinlich zwischen

1727 und 1739 und ist zu errechnen aus einer signierten

Oelskizze, die wahrscheinlich die Vorstufe zu der ,,Ge-

burt Christi“ in der Hedwigskirche bildet, dann aus der

Ode Friedrichs des Großen an Pesne vom Jahre 1737 und

aus zwei anderen, in der katholischen Kirche in Potsdam

sorgsam gehüteten und verehrten religiösen Bildern

Pesnes (1739). Die Oelskizze, eine Anbetung der Hirten,

kam im Jahre 1921 in den Besitz des Kaiser-Friedrich-

Museums, durch eine Frau A. Blank-Berlin, leider ohne

weitere Angaben, so daß Nachforschungen über die Ge-

schichte des Bildes unmöglich sind. Es ist ein Bild auf

Feinwand, 41,5 cm hoch und 26,5 cm breit, und ist, wenn

auch in bezug auf die Zahl schwer lesbar, „Antoine Pesne

fec. 1727,“ gezeichnet. Es wurde bisher noch nicht in

den, dem Publikum zugänglichen Räumen des Museums

ausgestellt.

Veröffentlicht wurde die Oelskizze — ich erfuhr das

erst längere Zeit nach dem Funde des Berliner Bildes —

bereits von Charles Foerster, einem vorzüglichen Pesne-

Kenner, Ende 1924 im 4. Heft von „Berliner Museen.

Berichte aus den preußischen Kunstsammlungen.“ Das

geschah in der Fülle des anderen dargebotenen Mate-

rials „Neuerworbene Berliner Gemälde des XVIII. Jahr-

hunderts im Kaiser-Friedrich-Museum“ nur mit ein paar

Worten ohne genaue Kenntnis der Fiteratur und der Ge-

schichte der Kirche, überhaupt der ganzen Verhältnisse,

unter denen das Bild entstand. Foerster meint, die Pots-

damer Bilder (1739) hätten Anlaß zur Ode (1737) ge-

geben, und das Berliner Bild sei zehn Jahre später ent-

standen. Fr hat also anscheinend auf der Vorarbeit das

Jahr 1747 anstatt 1727 gelesen. 1727 ist schon den gan-

zen Umständen nach richtiger, denn einen Höhepunkt des

reiferen Schaffens, wie auf dem späteren Berliner Bilde

finden wir gerade Ende der dreißiger Jahre in Rheins-

berg z„ B. in dem großartigen Deckengemälde des Mu-

siksaales. Foerster sagt: „Sie (die Skizze) ist aller Wahr-

scheinlichkeit nach der Entwurf zu einer nicht mehr er-

haltenen Geburt Christi, die für die 1747 begonnene Ber-

liner Hedwigskirche gemalt wurde und von Nicolai in

seiner Beschreibung von Berlin und Potsdam erwähnt

wird.“ Nein, Pesne hat bei Entstehung des Bildes noch

gar nicht an die Hedwigskirche denken können, deren

Bau sich sechsundzwanzig Jahre mit jahrelangen Unter-

brechungen hinzog. (Siehe meinen Rothenburg-Artikel

in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ am 5. April

1925.) Foerster kennt nicht die alte Hauskirche in der

Krausenstraße, die man auf den alten Stadtplänen sieht.

Das skizzenhafte Bild, von guter Komposition, steht

noch unter italienischem Einfluß. Sechzehn Jahre vor-

her war Pesne direkt aus Venedig nach Berlin gekom-

men. Daß der Meister der Skizze und des großen Bildes

derselbe ist, ist auf den ersten Blick zu erkennen, wenn

auch das Thema von „Anbetung der Hirten“ zur „Geburt

Christi“ abgewandelt, und im späteren großen Bild die

Kraft verzehnfacht und in die über allem thronende Ma-

ria gelegt ist. Die Anbetung hat noch einen knieenden

alten und einen jungen Hirten. Der markante Kopf des

Joseph, der später, nicht mehr alle überragend, aufrecht

steht, kehrt genau so wieder. Zwischen ihm und der

hier nur flüchtig und noch nicht mit so viel Liebe gemal-

ten, unschönen Maria schaut in beiden Bildern der zu

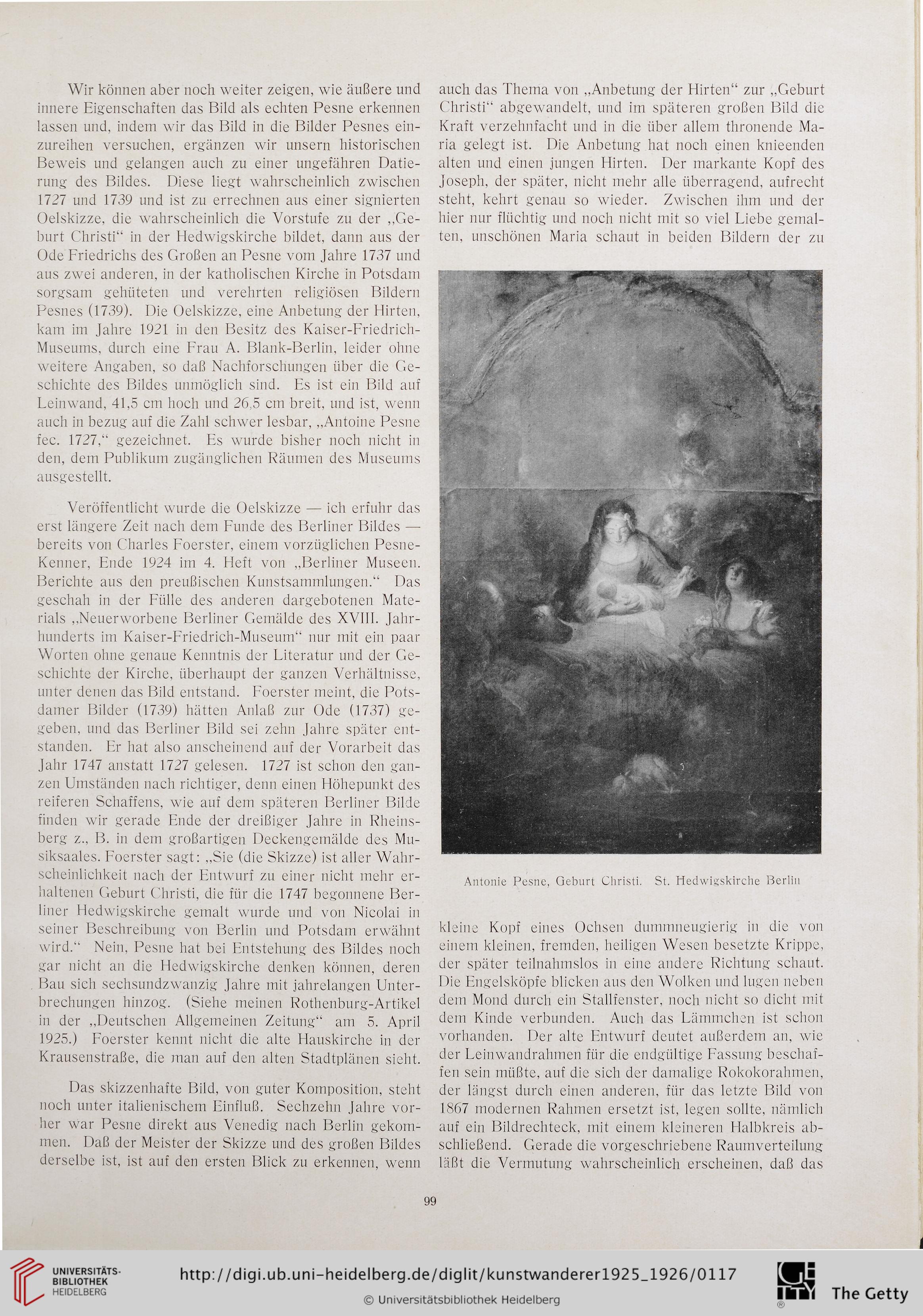

Antonie Pesne, Geburt Christi. St. Hedwigskirche Berlin

kleine Kopf eines Ochsen dummneugierig in die von

einem kleinen, fremden, heiligen Wesen besetzte Krippe,

der später teilnahmslos in eine andere Richtung schaut.

Die Fngelsköpfe blicken aus den Wolken und lugen neben

dem Mond durch ein Stallfenster, noch nicht so dicht mit

dem Kinde verbunden. Auch das Lämmchen ist schon

vorhanden. Der alte Entwurf deutet außerdem an, wie

der Leinwandrahmen für die endgültige Fassung beschaf-

fen sein müßte, auf die sich der damalige Rokokorahmen,

der längst durch einen anderen, für das letzte Bild von

1867 modernen Rahmen ersetzt ist, legen sollte, nämlich

auf ein Bildrechteck, mit einem kleineren Halbkreis ab-

schließend. Gerade die vorgeschriebene Raumverteilung

läßt die Vennutung wahrscheinlich erscheinen, daß das

99

innere Eigenschaften das Bild als echten Pesne erkennen

lassen und, indem wir das Bild in die Bilder Pesnes ein-

zureihen versuchen, ergänzen wir unsern historischen

Beweis und gelangen auch zu einer ungefähren Datie-

rung des Bildes. Diese liegt wahrscheinlich zwischen

1727 und 1739 und ist zu errechnen aus einer signierten

Oelskizze, die wahrscheinlich die Vorstufe zu der ,,Ge-

burt Christi“ in der Hedwigskirche bildet, dann aus der

Ode Friedrichs des Großen an Pesne vom Jahre 1737 und

aus zwei anderen, in der katholischen Kirche in Potsdam

sorgsam gehüteten und verehrten religiösen Bildern

Pesnes (1739). Die Oelskizze, eine Anbetung der Hirten,

kam im Jahre 1921 in den Besitz des Kaiser-Friedrich-

Museums, durch eine Frau A. Blank-Berlin, leider ohne

weitere Angaben, so daß Nachforschungen über die Ge-

schichte des Bildes unmöglich sind. Es ist ein Bild auf

Feinwand, 41,5 cm hoch und 26,5 cm breit, und ist, wenn

auch in bezug auf die Zahl schwer lesbar, „Antoine Pesne

fec. 1727,“ gezeichnet. Es wurde bisher noch nicht in

den, dem Publikum zugänglichen Räumen des Museums

ausgestellt.

Veröffentlicht wurde die Oelskizze — ich erfuhr das

erst längere Zeit nach dem Funde des Berliner Bildes —

bereits von Charles Foerster, einem vorzüglichen Pesne-

Kenner, Ende 1924 im 4. Heft von „Berliner Museen.

Berichte aus den preußischen Kunstsammlungen.“ Das

geschah in der Fülle des anderen dargebotenen Mate-

rials „Neuerworbene Berliner Gemälde des XVIII. Jahr-

hunderts im Kaiser-Friedrich-Museum“ nur mit ein paar

Worten ohne genaue Kenntnis der Fiteratur und der Ge-

schichte der Kirche, überhaupt der ganzen Verhältnisse,

unter denen das Bild entstand. Foerster meint, die Pots-

damer Bilder (1739) hätten Anlaß zur Ode (1737) ge-

geben, und das Berliner Bild sei zehn Jahre später ent-

standen. Fr hat also anscheinend auf der Vorarbeit das

Jahr 1747 anstatt 1727 gelesen. 1727 ist schon den gan-

zen Umständen nach richtiger, denn einen Höhepunkt des

reiferen Schaffens, wie auf dem späteren Berliner Bilde

finden wir gerade Ende der dreißiger Jahre in Rheins-

berg z„ B. in dem großartigen Deckengemälde des Mu-

siksaales. Foerster sagt: „Sie (die Skizze) ist aller Wahr-

scheinlichkeit nach der Entwurf zu einer nicht mehr er-

haltenen Geburt Christi, die für die 1747 begonnene Ber-

liner Hedwigskirche gemalt wurde und von Nicolai in

seiner Beschreibung von Berlin und Potsdam erwähnt

wird.“ Nein, Pesne hat bei Entstehung des Bildes noch

gar nicht an die Hedwigskirche denken können, deren

Bau sich sechsundzwanzig Jahre mit jahrelangen Unter-

brechungen hinzog. (Siehe meinen Rothenburg-Artikel

in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ am 5. April

1925.) Foerster kennt nicht die alte Hauskirche in der

Krausenstraße, die man auf den alten Stadtplänen sieht.

Das skizzenhafte Bild, von guter Komposition, steht

noch unter italienischem Einfluß. Sechzehn Jahre vor-

her war Pesne direkt aus Venedig nach Berlin gekom-

men. Daß der Meister der Skizze und des großen Bildes

derselbe ist, ist auf den ersten Blick zu erkennen, wenn

auch das Thema von „Anbetung der Hirten“ zur „Geburt

Christi“ abgewandelt, und im späteren großen Bild die

Kraft verzehnfacht und in die über allem thronende Ma-

ria gelegt ist. Die Anbetung hat noch einen knieenden

alten und einen jungen Hirten. Der markante Kopf des

Joseph, der später, nicht mehr alle überragend, aufrecht

steht, kehrt genau so wieder. Zwischen ihm und der

hier nur flüchtig und noch nicht mit so viel Liebe gemal-

ten, unschönen Maria schaut in beiden Bildern der zu

Antonie Pesne, Geburt Christi. St. Hedwigskirche Berlin

kleine Kopf eines Ochsen dummneugierig in die von

einem kleinen, fremden, heiligen Wesen besetzte Krippe,

der später teilnahmslos in eine andere Richtung schaut.

Die Fngelsköpfe blicken aus den Wolken und lugen neben

dem Mond durch ein Stallfenster, noch nicht so dicht mit

dem Kinde verbunden. Auch das Lämmchen ist schon

vorhanden. Der alte Entwurf deutet außerdem an, wie

der Leinwandrahmen für die endgültige Fassung beschaf-

fen sein müßte, auf die sich der damalige Rokokorahmen,

der längst durch einen anderen, für das letzte Bild von

1867 modernen Rahmen ersetzt ist, legen sollte, nämlich

auf ein Bildrechteck, mit einem kleineren Halbkreis ab-

schließend. Gerade die vorgeschriebene Raumverteilung

läßt die Vennutung wahrscheinlich erscheinen, daß das

99