folgenden Jahren wiederholt abg'edruckt wurde, hinrei-

chenden Aufschluß. Hiernach bestand das Warenlager

zunächst aus mit echtem Dukatengold vergoldeten Tru-

meaux, Wandleuchtern, Girandolen, Consolen, Tisch-

füßen mit marmornen oder hölzernen lackierten Platten,

Figuren, Tapetenleisten, Bilderrahmen und allerlei üeko-

rationen fiir Zimmer, ,,nach den besten Desseins der

Bildhauerarbeit etabliert“. Ferner wird aber noch be-

kannt gegeben, daß man, ermuntert durch die der Fabrik

von Serenissimus erteilten Privilegien und den Beifall

des Publikums, in einem eigenen hierzu eingeräumten

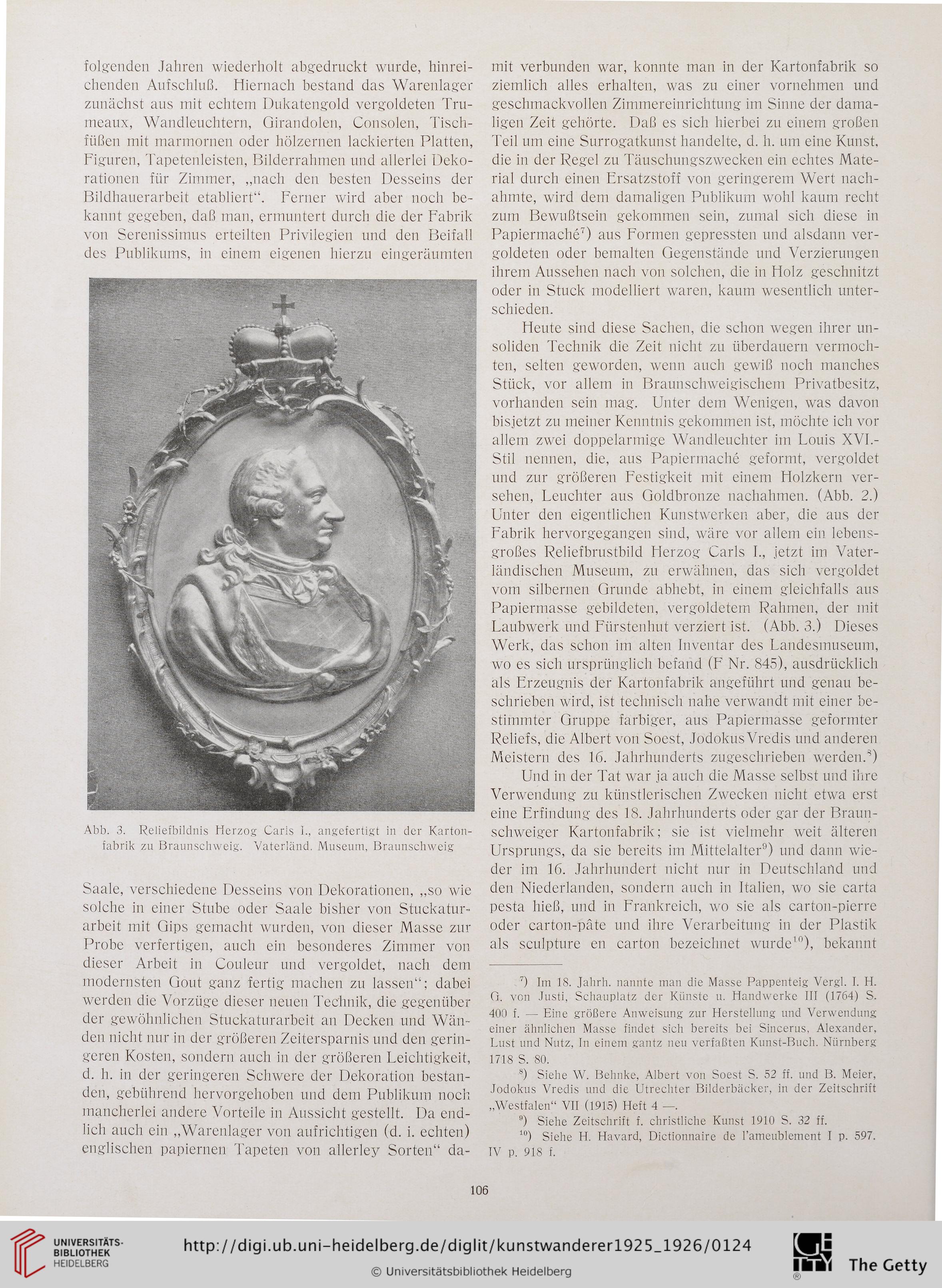

Abb. 3. Reliefbildnis Herzog Caris 1., angefertigt in der Karton-

fabrik zu Braunschweig. Vaterländ. Museum, Braunschweig

Saale, verschiedene Desseins von Dekorationen, „so wie

solche in einer Stube oder Saale bisher von Stuckatur-

arbeit mit Gips gemacht wurden, von dieser Masse zur

Probe verfertigen, auch ein besonderes Zimmer von

dieser Arbeit in Couleur und vergoldet, nach dem

modernsten Gout ganz fertig machen zu lassen“; dabei

werden die Vorzüge dieser neuen Technik, die gegentiber

der gewöhnlichen Stuckaturarbeit an Decken und Wän-

den nicht nur in der größeren Zeitersparnis und den gerin-

geren Kosten, sondern auch in der größeren Leichtigkeit,

d. h. in der geringeren Schwere der Dekoration bestan-

den, gebtihrend hervorgehoben und dem Publikum noch

mancherlei andere Vorteile in Aussicht gestellt. Da end-

licli auch ein „Warenlager von aufrichtigen (d. i. echten)

englischen papiernen Tapeten von allerley Sorten“ da-

mit verbunden war, konnte man in der Kartonfabrik so

ziemlich alles erhalten, was zu einer vornehmen und

geschmackvollen Zimmereinrichtung im Sinne der dama-

ligen Zeit gehörte. Daß es sich hierbei zu einem großen

Teil um eine Surrogatkunst handelte, d. h. um eine Kunst,

die in der Regel zu Täuschungszwecken ein echtes Mate-

rial durch einen Ersatzstoff von geringerem Wert nach-

ahmte, wird dem damaligen Publikum wohl kaum recht

zum Bewußtsein gekommen sein, zumal sich diese in

Papiermache 7 8) aus Formen gepressten und alsdann ver-

goldeten oder bemalten Gegenstände und Verzierungen

ihrem Aussehen nach von solchen, die in Holz geschnitzt

oder in Stuck modelliert waren, kaurn wesentlich unter-

schieden.

Heute sind diese Sachen, die schon wegen ihrer un-

soliden Technik die Zeit nicht zu überdauern vermoch-

ten, selten geworden, wenn auch gewiß noch manches

Stück, vor allem in Braunschweigischem Privatbesitz,

vorhanden sein mag. Unter dem Wenigen, was davon

bisjetzt zu meiner Kenntnis gekommen ist, möchte ich vor

allem zwei doppelarmige Wandleuchter iin Louis XVI.-

Stil nennen, die, aus Papiermache geformt, vergoldet

und zur größeren Festigkeit mit einem Holzkern ver-

sehen, Leuchter aus Goldbronze nachahmen. (Abb. 2.)

Unter den eigentlichen Kunstwerken aber, die aus der

Fabrik hervorgegangen sind, wäre vor allem ein lebens-

großes Reliefbrustbild Herzog Carls L, jetzt im Vater-

ländischen Museum, zu erwähnen, das sich vergoldet

vom silbernen Grunde abhebt, in einem gleichfalls aus

Papiermasse gebildeten, vergoldetem Rahmen, der mit

Laubwerk und Fürstenhut verziert ist. (Abb. 3.) Dieses

Werk, das schon im alten Inventar des Landesmuseum,

wo es sich ursprünglich befand (F Nr. 845), ausdrücklich

als Erzeugnis der Kartonfabrik angeführt und genau be-

schrieben wird, ist technisch nahe verwandt mit einer be-

stimmter Gruppe farbiger, aus Papiermasse geformter

Reliefs, die Albert von Soest, Jodokus Vredis und anderen

Meistern des 16. Jahrhunderts zugeschrieben werdenF)

Und in der Tat war ja auch die Masse selbst und ihre

Verwendung zu künstlerischen Zwecken nicht etwa erst

eine Erfindung des 18. Jahrhunderts oder gar der Braun-

schweiger Kartonfabrik; sie ist vielmehr weit älteren

Ursprungs, da sie bereits im Mittelalter 9) und dann wie-

der im 16. Jahrhundert nicht nur in Deutschland und

den Niederlanden, sondern auch in Italien, wo sie carta

pesta hieß, und in Frankreich, wo sie als carton-pierre

oder carton-päte und ihre Verarbeitung in der Plastik

als sculpture en carton bezeichnet wurde 10), bekannt

7) Im 18. Jahrh. nannte man die Masse Pappenteig Vergl. I. H.

0. von Justi, Schauplatz der Künste u. Handwerke III (1764) S.

400 f. — Eine größere Anweisung zur Hersteliung und Verwendung

einer ähnlichen Masse findet sich bereits bei Sincerus, Alexander,

Lust und Nutz, In einem gantz neu verfaßten Kunst-Buch. Nürnberg

1718 S. 80.

8) Siehe W. Behnke, Albert von Soest S. 52 ff. und B. Meier,

Jodokus Vredis und die Utrechter Bilderbäcker, in der Zeitschrift

„Westfalen“ VII (1915) Heft 4 —.

D) Siehe Zeitschrift f. christliche Kunst 1910 S. 32 ff.

10) Siehe H. Havard, Dictionnaire de l’ameublement I p. 597.

IV p. 918 f.

106

chenden Aufschluß. Hiernach bestand das Warenlager

zunächst aus mit echtem Dukatengold vergoldeten Tru-

meaux, Wandleuchtern, Girandolen, Consolen, Tisch-

füßen mit marmornen oder hölzernen lackierten Platten,

Figuren, Tapetenleisten, Bilderrahmen und allerlei üeko-

rationen fiir Zimmer, ,,nach den besten Desseins der

Bildhauerarbeit etabliert“. Ferner wird aber noch be-

kannt gegeben, daß man, ermuntert durch die der Fabrik

von Serenissimus erteilten Privilegien und den Beifall

des Publikums, in einem eigenen hierzu eingeräumten

Abb. 3. Reliefbildnis Herzog Caris 1., angefertigt in der Karton-

fabrik zu Braunschweig. Vaterländ. Museum, Braunschweig

Saale, verschiedene Desseins von Dekorationen, „so wie

solche in einer Stube oder Saale bisher von Stuckatur-

arbeit mit Gips gemacht wurden, von dieser Masse zur

Probe verfertigen, auch ein besonderes Zimmer von

dieser Arbeit in Couleur und vergoldet, nach dem

modernsten Gout ganz fertig machen zu lassen“; dabei

werden die Vorzüge dieser neuen Technik, die gegentiber

der gewöhnlichen Stuckaturarbeit an Decken und Wän-

den nicht nur in der größeren Zeitersparnis und den gerin-

geren Kosten, sondern auch in der größeren Leichtigkeit,

d. h. in der geringeren Schwere der Dekoration bestan-

den, gebtihrend hervorgehoben und dem Publikum noch

mancherlei andere Vorteile in Aussicht gestellt. Da end-

licli auch ein „Warenlager von aufrichtigen (d. i. echten)

englischen papiernen Tapeten von allerley Sorten“ da-

mit verbunden war, konnte man in der Kartonfabrik so

ziemlich alles erhalten, was zu einer vornehmen und

geschmackvollen Zimmereinrichtung im Sinne der dama-

ligen Zeit gehörte. Daß es sich hierbei zu einem großen

Teil um eine Surrogatkunst handelte, d. h. um eine Kunst,

die in der Regel zu Täuschungszwecken ein echtes Mate-

rial durch einen Ersatzstoff von geringerem Wert nach-

ahmte, wird dem damaligen Publikum wohl kaum recht

zum Bewußtsein gekommen sein, zumal sich diese in

Papiermache 7 8) aus Formen gepressten und alsdann ver-

goldeten oder bemalten Gegenstände und Verzierungen

ihrem Aussehen nach von solchen, die in Holz geschnitzt

oder in Stuck modelliert waren, kaurn wesentlich unter-

schieden.

Heute sind diese Sachen, die schon wegen ihrer un-

soliden Technik die Zeit nicht zu überdauern vermoch-

ten, selten geworden, wenn auch gewiß noch manches

Stück, vor allem in Braunschweigischem Privatbesitz,

vorhanden sein mag. Unter dem Wenigen, was davon

bisjetzt zu meiner Kenntnis gekommen ist, möchte ich vor

allem zwei doppelarmige Wandleuchter iin Louis XVI.-

Stil nennen, die, aus Papiermache geformt, vergoldet

und zur größeren Festigkeit mit einem Holzkern ver-

sehen, Leuchter aus Goldbronze nachahmen. (Abb. 2.)

Unter den eigentlichen Kunstwerken aber, die aus der

Fabrik hervorgegangen sind, wäre vor allem ein lebens-

großes Reliefbrustbild Herzog Carls L, jetzt im Vater-

ländischen Museum, zu erwähnen, das sich vergoldet

vom silbernen Grunde abhebt, in einem gleichfalls aus

Papiermasse gebildeten, vergoldetem Rahmen, der mit

Laubwerk und Fürstenhut verziert ist. (Abb. 3.) Dieses

Werk, das schon im alten Inventar des Landesmuseum,

wo es sich ursprünglich befand (F Nr. 845), ausdrücklich

als Erzeugnis der Kartonfabrik angeführt und genau be-

schrieben wird, ist technisch nahe verwandt mit einer be-

stimmter Gruppe farbiger, aus Papiermasse geformter

Reliefs, die Albert von Soest, Jodokus Vredis und anderen

Meistern des 16. Jahrhunderts zugeschrieben werdenF)

Und in der Tat war ja auch die Masse selbst und ihre

Verwendung zu künstlerischen Zwecken nicht etwa erst

eine Erfindung des 18. Jahrhunderts oder gar der Braun-

schweiger Kartonfabrik; sie ist vielmehr weit älteren

Ursprungs, da sie bereits im Mittelalter 9) und dann wie-

der im 16. Jahrhundert nicht nur in Deutschland und

den Niederlanden, sondern auch in Italien, wo sie carta

pesta hieß, und in Frankreich, wo sie als carton-pierre

oder carton-päte und ihre Verarbeitung in der Plastik

als sculpture en carton bezeichnet wurde 10), bekannt

7) Im 18. Jahrh. nannte man die Masse Pappenteig Vergl. I. H.

0. von Justi, Schauplatz der Künste u. Handwerke III (1764) S.

400 f. — Eine größere Anweisung zur Hersteliung und Verwendung

einer ähnlichen Masse findet sich bereits bei Sincerus, Alexander,

Lust und Nutz, In einem gantz neu verfaßten Kunst-Buch. Nürnberg

1718 S. 80.

8) Siehe W. Behnke, Albert von Soest S. 52 ff. und B. Meier,

Jodokus Vredis und die Utrechter Bilderbäcker, in der Zeitschrift

„Westfalen“ VII (1915) Heft 4 —.

D) Siehe Zeitschrift f. christliche Kunst 1910 S. 32 ff.

10) Siehe H. Havard, Dictionnaire de l’ameublement I p. 597.

IV p. 918 f.

106