Die notwendig gewordene räumliche Erweiterung

des Schloßmuseums zwecks Aufstellung der Stoffsamm-

lung gab daher Veranlassung zu einem Versuch, wenig-

stens den wichtigsten Teil der abgezweigten und der

nicht ausgestellten Bilder wieder in die Galerie zurück-

zuführen. Wir waren uns hierbei von vornherein dar-

über klar, daß eine im Gegensatz zu dem modernen

Dogma stehende Dichte der Hängung unvermeidlich

sein werde, wünschten auf der anderen Seite allerdings

eine system- und geschmacklose „Pflasterung“ der

Wände im alten Stile unbedingt zu vermeiden.

Nachdem der zuerst versuchsweise umgehängte

Tizian-Saal gestattet hatte, sowohl die Möglichkeiten

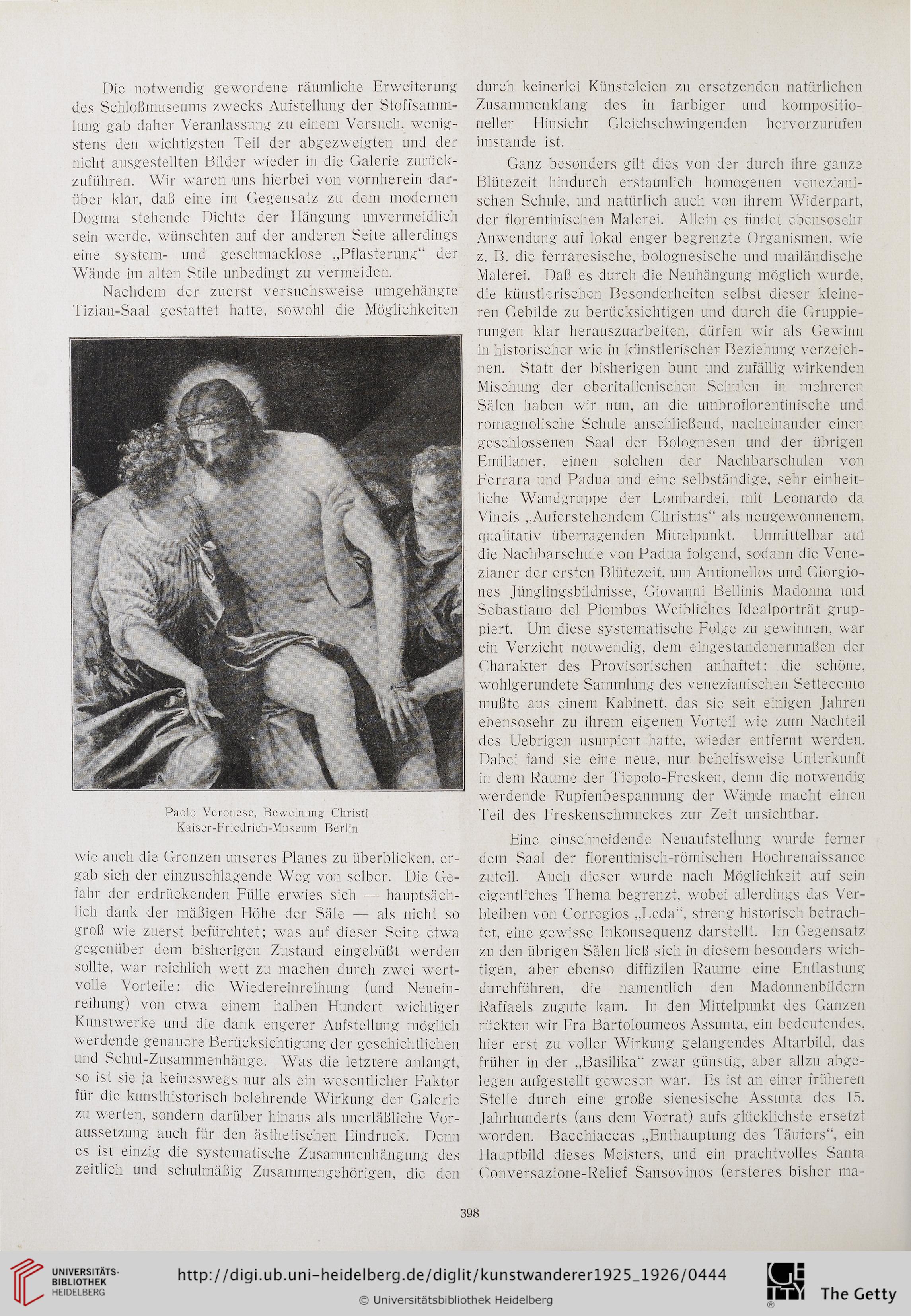

Paolo Veronese, Beweinung Christi

Kaiser-Friedrich-Museum Berlin

wie auch die Grenzen unseres Planes zu überblicken, er-

gab sich der einzuschlagende Weg von selber. Die Ge-

fahr der erdrückenden Fülle erwies sich — hauptsäch-

lich dank der mäßigen Höhe der Säle — als nicht so

groß wie zuerst befürchtet; was auf dieser Seite etwa

gegenüber dem bisherigen Zustand eingebüßt werden

sollte, war reichlich wett zu machen durch zwei wert-

volle Vorteile: die Wiedereinreihung (und Neuein-

reihung) von etwa einem halben Hundert wichtiger

Kunstwerke und die dank engerer Aufstellung möglich

werdende genauere Berücksichtigung der geschichtlichen

und Schul-Zusammenhänge. Was die letztere anlangt,

so ist sie ja keineswegs nur als eiu wesentlicher Faktor

für die kunsthistorisch belehrende Wirkung der Galerie

zu werten, sondern darüber hinaus als unerläßliche Vor-

aussetzung auch für den ästhetischen Eindruck. Denn

es ist einzig die systematische Zusammenhängung des

zeitlich und schulmäßig Zusammengehörigen, die den

durch keinerlei Künsteleien zu ersetzenden natürlichen

Zusammenklang des 'in farbiger und kompositio-

neller Hinsicht Gleichschwingenden hervorzurufen

imstande ist.

Ganz besonders gilt dies von der durch ihre ganze

Blütezeit hindurch erstaunlich homogenen veneziani-

schen Schule, und natürlich auch von ihrem Widerpart,

der fiorentinischen Malerei. Allein es findet ebensosehr

Anwendung auf lokal enger begrenzte Organismen, wie

z. B. die ferraresische, bolognesische und mailändische

Malerei. Daß es durch die Neuhängung möglich wurde,

die künstlerischen Besonderheiten selbst dieser kleine-

ren Gebilde zu berücksichtigen und durch die Gruppie-

rungen klar herauszuarbeiten, dürfen wir als Gewinn

in historischer wie in künstlerischer Beziehung verzeich-

nen. Statt der bisherigen bunt und zufällig wirkenden

Mischung der oberitalienischen Schulen in mehreren

Sälen haben wir nun, an die umbroflorentinische und

romagnolische Schule anschließend, nacheinander einen

geschlossenen Saal der Bolognesen und der übrigen

Emilianer, einen solchen der Nachbarschulen von

Ferrara und Padua und eine selbständige, sehr einheit-

liche Wandgruppe der Lombardei, mit Leonardo da

Vincis „Auferstehendem Christus“ als neugewonnenem,

qualitativ überragenden Mittelpunkt. Unmittelbar aui

die Nachbarschule von Padua folgend, sodann die Vene-

zianer der ersten Blütezeit, um Antionellos und Giorgio-

nes Jünglingsbildnisse, Giovanni Bellinis Madonna und

Sebastiano del Piombos Weibliches Idealporträt grup-

piert. Um diese systematische Folge zu gewinnen, war

ein Verzicht notwendig, dem eingestandenermaßen der

Charakter des Provisorischen anhaftet: die schöne,

wohlgerundete Sammlung des venezianischen Settecento

mußte aus einem Kabinett, das sie seit einigen Jahren

ebensosehr zu ihrem eigenen Vorteil wie zum Nachteil

des Uebrigen usurpiert hatte, wieder entfernt werden.

Dabei fand sie eine neue, nur behelfsweise Unterkunft

in dem Raume der Tiepolo-Fresken, denn die notwendig

werdende Rupfenbespannung der Wände macht einen

Teil des Freskenschmuckes zur Zeit unsichtbar.

Eine einschneidende Neuaufstellung wurde ferner

dem Saal der florentinisch-römischen Hochrenaissance

zuteil. Auch dieser wurde nach Möglichkeit auf sein

eigentliches Thema begrenzt, wobei allerdings das Ver-

bleiben von Corregios „Leda“, streng historisch betrach-

tet, eine gewisse Inkonsequenz darstellt. Im Gegensatz

zu den übrigen Sälen ließ sich in diesem besonders wich-

tigen, aber ebenso diffizilen Raume eine Entlastung

durchführen, die namentlich den Madonnenbildern

Raffaels zugute kam. In den Mittelpunkt des Ganzen

rückten wir Fra Bartoloumeos Assunta, ein bedeutendes,

hier erst zu voller Wirkung gelangendes Altarbild, das

früher in der „Basilika“ zwar günstig, aber allzu abge-

legen aufgestellt gewesen war. Es ist an einer früheren

Stelle durch eine große sienesische Assunta des 15.

Jahrhunderts (aus dem Vorrat) aufs glücklichste ersetzt

worden. Bacchiaccas „Enthauptung des Täufers“, ein

Hauptbild dieses Meisters, und ein prachtvolles Santa

Conversazione-Relief Sansovinos (ersteres bisher ma-

398

des Schloßmuseums zwecks Aufstellung der Stoffsamm-

lung gab daher Veranlassung zu einem Versuch, wenig-

stens den wichtigsten Teil der abgezweigten und der

nicht ausgestellten Bilder wieder in die Galerie zurück-

zuführen. Wir waren uns hierbei von vornherein dar-

über klar, daß eine im Gegensatz zu dem modernen

Dogma stehende Dichte der Hängung unvermeidlich

sein werde, wünschten auf der anderen Seite allerdings

eine system- und geschmacklose „Pflasterung“ der

Wände im alten Stile unbedingt zu vermeiden.

Nachdem der zuerst versuchsweise umgehängte

Tizian-Saal gestattet hatte, sowohl die Möglichkeiten

Paolo Veronese, Beweinung Christi

Kaiser-Friedrich-Museum Berlin

wie auch die Grenzen unseres Planes zu überblicken, er-

gab sich der einzuschlagende Weg von selber. Die Ge-

fahr der erdrückenden Fülle erwies sich — hauptsäch-

lich dank der mäßigen Höhe der Säle — als nicht so

groß wie zuerst befürchtet; was auf dieser Seite etwa

gegenüber dem bisherigen Zustand eingebüßt werden

sollte, war reichlich wett zu machen durch zwei wert-

volle Vorteile: die Wiedereinreihung (und Neuein-

reihung) von etwa einem halben Hundert wichtiger

Kunstwerke und die dank engerer Aufstellung möglich

werdende genauere Berücksichtigung der geschichtlichen

und Schul-Zusammenhänge. Was die letztere anlangt,

so ist sie ja keineswegs nur als eiu wesentlicher Faktor

für die kunsthistorisch belehrende Wirkung der Galerie

zu werten, sondern darüber hinaus als unerläßliche Vor-

aussetzung auch für den ästhetischen Eindruck. Denn

es ist einzig die systematische Zusammenhängung des

zeitlich und schulmäßig Zusammengehörigen, die den

durch keinerlei Künsteleien zu ersetzenden natürlichen

Zusammenklang des 'in farbiger und kompositio-

neller Hinsicht Gleichschwingenden hervorzurufen

imstande ist.

Ganz besonders gilt dies von der durch ihre ganze

Blütezeit hindurch erstaunlich homogenen veneziani-

schen Schule, und natürlich auch von ihrem Widerpart,

der fiorentinischen Malerei. Allein es findet ebensosehr

Anwendung auf lokal enger begrenzte Organismen, wie

z. B. die ferraresische, bolognesische und mailändische

Malerei. Daß es durch die Neuhängung möglich wurde,

die künstlerischen Besonderheiten selbst dieser kleine-

ren Gebilde zu berücksichtigen und durch die Gruppie-

rungen klar herauszuarbeiten, dürfen wir als Gewinn

in historischer wie in künstlerischer Beziehung verzeich-

nen. Statt der bisherigen bunt und zufällig wirkenden

Mischung der oberitalienischen Schulen in mehreren

Sälen haben wir nun, an die umbroflorentinische und

romagnolische Schule anschließend, nacheinander einen

geschlossenen Saal der Bolognesen und der übrigen

Emilianer, einen solchen der Nachbarschulen von

Ferrara und Padua und eine selbständige, sehr einheit-

liche Wandgruppe der Lombardei, mit Leonardo da

Vincis „Auferstehendem Christus“ als neugewonnenem,

qualitativ überragenden Mittelpunkt. Unmittelbar aui

die Nachbarschule von Padua folgend, sodann die Vene-

zianer der ersten Blütezeit, um Antionellos und Giorgio-

nes Jünglingsbildnisse, Giovanni Bellinis Madonna und

Sebastiano del Piombos Weibliches Idealporträt grup-

piert. Um diese systematische Folge zu gewinnen, war

ein Verzicht notwendig, dem eingestandenermaßen der

Charakter des Provisorischen anhaftet: die schöne,

wohlgerundete Sammlung des venezianischen Settecento

mußte aus einem Kabinett, das sie seit einigen Jahren

ebensosehr zu ihrem eigenen Vorteil wie zum Nachteil

des Uebrigen usurpiert hatte, wieder entfernt werden.

Dabei fand sie eine neue, nur behelfsweise Unterkunft

in dem Raume der Tiepolo-Fresken, denn die notwendig

werdende Rupfenbespannung der Wände macht einen

Teil des Freskenschmuckes zur Zeit unsichtbar.

Eine einschneidende Neuaufstellung wurde ferner

dem Saal der florentinisch-römischen Hochrenaissance

zuteil. Auch dieser wurde nach Möglichkeit auf sein

eigentliches Thema begrenzt, wobei allerdings das Ver-

bleiben von Corregios „Leda“, streng historisch betrach-

tet, eine gewisse Inkonsequenz darstellt. Im Gegensatz

zu den übrigen Sälen ließ sich in diesem besonders wich-

tigen, aber ebenso diffizilen Raume eine Entlastung

durchführen, die namentlich den Madonnenbildern

Raffaels zugute kam. In den Mittelpunkt des Ganzen

rückten wir Fra Bartoloumeos Assunta, ein bedeutendes,

hier erst zu voller Wirkung gelangendes Altarbild, das

früher in der „Basilika“ zwar günstig, aber allzu abge-

legen aufgestellt gewesen war. Es ist an einer früheren

Stelle durch eine große sienesische Assunta des 15.

Jahrhunderts (aus dem Vorrat) aufs glücklichste ersetzt

worden. Bacchiaccas „Enthauptung des Täufers“, ein

Hauptbild dieses Meisters, und ein prachtvolles Santa

Conversazione-Relief Sansovinos (ersteres bisher ma-

398