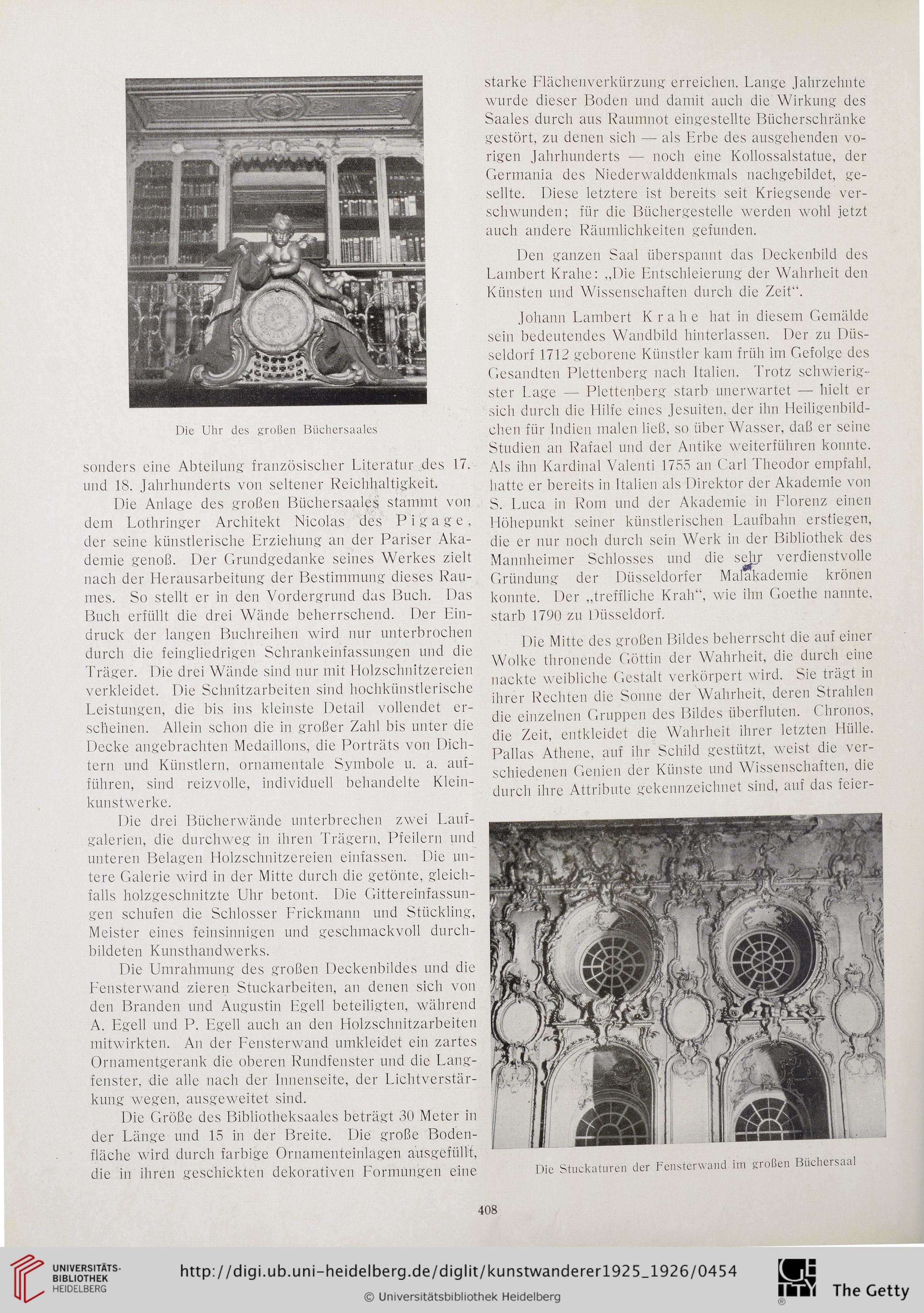

Die Uhr des großen Biichersaales

sonders eine Abteilung französischer Literatur des 17.

und 18. Jahrhunderts von seltener Reichhaltigkeit.

Die Anlage des großen Büchersaales stammt von

dem Lothringer Architekt Nicolas des Pigage,

der seine künstlerische Erziehung an der Pariser Aka-

demie genoß. Der Grundgedanke seines Werkes zielt

nach der Herausarbeitung der Bestimmung dieses Rau-

mes. So stellt er in den Vordergrund das Buch. Das

Buch erfüllt die drei Wände beherrschend. Der Ein-

druck der langen Buchreihen wird nur unterbrochen

durch die feingliedrigen Schrankeinfassungen und die

Träger. Die drei Wände sind nur mit Holzschnitzereien

verkleidet. Die Schnltzarbeiten sind hochkünstlerische

Leistungen, die bis ins kleinste Detail vollendet er-

scheinen. Allein schon die in großer Zahl bis unter die

Decke angebrachten Medaillons, die Porträts von Dich-

tern und Künstlern, ornamentale Symbole u. a. auf-

führen, siird reizvolle, individueh behandelte Klein-

kunstwerke.

Die drei Bücherwände unterbrechen zwei Eauf-

galerien, die durchweg in ihren Trägern, Pfeilern und

unteren Belagen Holzschnitzereien einfassen. Die un-

tere Galerie wird in der Mitte durch die getönte, gleich-

falls holzgeschnitzte Uhr betont. Die Gittereinfassun-

gen schufen die Schlosser Frickmann und Stückling,

Meister eines feinsinnigen und geschmackvoll durch-

bildeten Kunsthandwerks.

Die Umrahmung des großen Deckenbildes und die

Eensterwand zieren Stuckarbeiten, an denen sich von

den Branden und Augustin Egell beteiligten, während

A. Egell und P. Egell auch an den Holzschnitzarbeiten

mitwirkten. An der Fensterwand umkleidet ein zartes

Ornamentgerank die oberen Rundfenster und die Lang-

fenster, die alle nach der Innenseite, der Lichtverstär-

kung wegen, ausgeweitet sind.

Die Größe des Bibliotheksaales beträgt 30 Meter in

der Länge und 15 in der Breite. Die große Boden-

fläche wird durch farbige Ornamenteinlagen ausgefüllt,

die in ihren geschickten dekorativen Eormüngen eine

starke Flächenverkürzung erreichen. Lange Jahrzehnte

wurde dieser Boden und damit auch die Wirkung des

Saales durch aus Raumnot eingestellte Bücherschränke

gestört, zu denen sich — als Erbe des ausgehenden vo-

rigen Jahrhunderts — noch eine Kollossalstatue, der

Germania des Niederwalddenkmals nachgebildet, ge-

sellte. Diese letztere ist bereits seit Kriegsende ver-

schwunden; fiir die Büchergestelle werden wohl jetzt

auch andere Räumlichkeiten gefunden.

Den ganzen Saal überspannt das Deckenbild des

Lambert Krahe: „Die Entschleierung der Wahrheit den

Künsten und Wissenschaften durch die Zeit“.

Johann Lambert Krahe hat in diesem Gemälde

sein bcdeutendes Wandbild hinterlassen. Der zu Düs-

seldorf 1712 geborene Künstler kam früh im Gefolge des

Gesandten Plettenberg nach Italien. Trotz schwierig-

ster Lage — Pletteiiberg starb unerwartet — hielt er

sich durch die Hilfe eines Jesuiten, der ihn Heiligenbild-

chen für Indien malen ließ, so über Wasser, daß er seine

Studien an Rafael und der Antike weiterführen konnte.

Als ihn Kardinal Valenti 1755 an Carl Theodor empfahl,

liatte er bereits in Italien als Direktor der Akademie von

S. Luca in Rom und der Akademie in Florenz einen

Höhepunkt seiner künstlerischen Laufbahn erstiegen,

die er nur noch durch sein Werk in der Bibliothek des

Mannheimer Schlosses und die sehp verdienstvolle

Gründung der Düsseldorfer Mafakademie krönen

konnte. Der „treffliche Krah“, wie ihn Goethe nannte,

starb 1790 zu Düsseldorf.

Die Mitte des großen Bildes beherrscht die auf einer

Wolke thronende Göttin der Wahrheit, die durch eine

nackte weibliche Gestalt verkörpert wird. Sie trägt in

ihrer Rechten die Sonne der Wahrheit, deren Strahlen

die einzelnen Gruppen des Bildes tiberfluten. Chronos,

die Zeit, entkleidet die Wahrheit ihrer letzten Hülle.

Pallas Athene, auf ihr Schild gestützt, weist die ver-

schiedenen Genien der Klinste und Wissenschaften, die

durch ihre Attribute gekennzeiclmet sind, auf das feier-

Die Stuckaturen der Fensterwand iin großen Biichersaal

408