Die Mehrzahl dieser prunkvollen Edelsteingefäße

und großen Kameen dürfte wohl im gräcisierten Or'ient,

namentiich zu Antiochia in Syrien und noch mehr in

Alexandrien von hellenistischen Künstlern geschaffen

worden sein. In dieser Periode verschwinden auch die

bisher gebräuchlichen Formen des Scarabäus und Ska-

rabäoids, und an ihre Stelle tritt der meist linsenförmig

geschliffene, festgefaßte Ringstein, der bei den edleren

Steinen, so namentlich beim sirischen Granat und Hya-

cinth, Beryll etc. meist stark convex gehalten wird.

Während in der Zeit bis zum 4. Jahrhundert das Porträt

nur ganz selten war, tritt es vom 3. Jahrhundert an

immer mehr in den Vordergrund und erreicht nament-

lich in den Bildnisköpfen der Diadochenze'it eine unge-

ahnte Höhe. Auf diesem Gebiete müssen eine Reihe

eminenter Ktinstler tätig gewesen sein, doch sind die

meisten anonyin geblieben und von denjenigen, deren

Namen uns die antike Literatur überlieferte, sind nur

wenig authent’ische Werke erhalten.

So wissen wir wohl, daß der Großmeister der

Alexanderzeit Pyrgoteles hieß und daß Alexander ihm

allein das Recht verlieh, sein Porträt in Stein zu schnei-

den, allein wiewohl wir eine große Zahl hervorragend

geschnittener Steine mit Alexanders Porträt besitzen,

von denen gar manches den Namen des Pyrgoteles

trägt, so ist doch kein einziges als authentisches Werk

dieses Meisters festzuhalten, denn schon in antiker Ze’it,

namentlich für die reichen römischen Kunstsammler,

hat man versucht, älteren Steinen durch Beifügung

einer gefälschten Künstlerinschrift höheren Wert zu

verleihen, und unter diesen steht natürlich der Name

Pyrgoteles an der Spitze. Auch sonst lassen sich nur

eine kleine Reihe von Künstlerpersönlichkeiten aus

original-signierten Werken authentisch nachweisen.

Außer dem erwähnten Dexamenos, der im V. Jahr-

hundert und Olympios, der im IV. Jahrhundert lebte,

lassen sich noch aus signierten Werken einwandfrei für

das III. Jahrhundert Lykomedes und Daidalos, dann vor

allem Skopas, neben ihm Nikandros und Philon, für

das II. Jahrhundert Agathopus, Herkleidas, Onesas,

Protarchos und Boethos feststellen.

Unter Augustus lebte und arbeitete als gefeiertester

Meister der Glyptik der aus Aigaoi in Kilikien stam-

mende Grieche Dioskorides mit seinen Söhnen Hero-

philos, Eutyches und Hyllos, von denen wir eine Reihe

vollsignierter Meisterwerke besitzen, und denen nach

Stil, Technik und verwandtem Steinmaterial — sie be-

vorzugten den sog. arabischen Sardonyx — mit größter

Wahrscheinlichkeit auch eines der berühmten Denk-

mäler der Glyptik die sogenannte Gemma Augustea, in

Wien zuzuschreiben ist. Damit hat aber die Glyptik

ihren Zenith überschritten, die künstlerische Gestal-

tungskraft erlahmt zusehends, und immer mehr kom-

men Kopisten auf, die, wenn auch noch immer mit vir-

tuosem technischen Können begabt, doch unfähig sind,

etwas Neues zu geben. Vom Ende des II. Jahrhunderts

n. Chr. geht die Glyptik einem rapiden Verfall entgegen.

Die Ursachen sind in der immer mehr sich steigernden

und schließlich ganz barbarisch entartenden Prunk-

sucht zu suchen, die statt des künstlerisch-ästhetischen

Momentes die brutal-materialistische Aufhäufung von

Werten in Gestalt von möglichst großen, seltenen Edel-

steinen und Riesenperlen bevorzugte. Wohl blieb nach

wie vor der Gebrauch des Siegels bestehen, aber es

kam nicht mehr auf das wie, nur mehr auf das was an.

Der immer mehr um s'ich greifende Aberglauben, eng-

verknüpft mit dem Verfall von Religion und dem Ein-

dringen zahlloser Geheimkulte und Sekten aus dem

Orient, verlangte nur mehr statt 'des Kunstwerkes ir-

gendein mystisches Symbol, irgendeine schützende

Zauberformel, meistens auch einen Stein, dem man ma-

gische Eigenschaften beimaß, roh und flüchtig einge-

schnitten. Höchstens im Porträt erhält sich noch eine

Spur der alten technischen Tradition, aber allmählich

verflacht auch dieses, entartet zu schematischer Leb-

losigkeit. Die edle, wundervolle Kunst der Glyptik ist

tot, nur mehr oder minder rohes Kunsthandwerk bleibt

übrig und vegetiert durch die kommenden Jahrhun-

derte, bis endlich in der Renaissance auf dem alten Kul-

turboden Italiens ein neues Morgenrot anbrechen sollte.

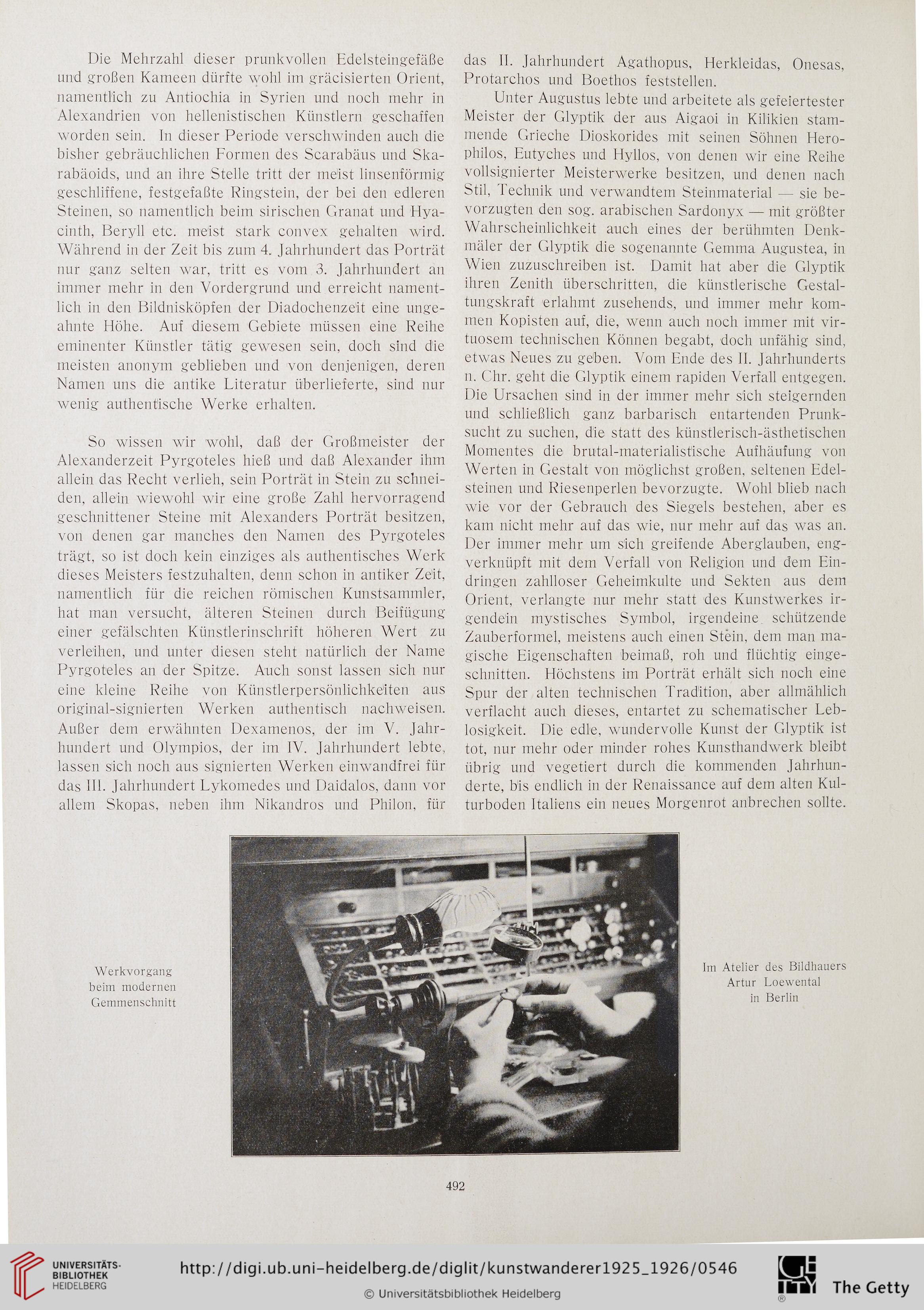

Werkvorgang

beim modernen

Gemmenschnitt

Im Atelier des Bildhauers

Artur Loewental

in Berlin

492

und großen Kameen dürfte wohl im gräcisierten Or'ient,

namentiich zu Antiochia in Syrien und noch mehr in

Alexandrien von hellenistischen Künstlern geschaffen

worden sein. In dieser Periode verschwinden auch die

bisher gebräuchlichen Formen des Scarabäus und Ska-

rabäoids, und an ihre Stelle tritt der meist linsenförmig

geschliffene, festgefaßte Ringstein, der bei den edleren

Steinen, so namentlich beim sirischen Granat und Hya-

cinth, Beryll etc. meist stark convex gehalten wird.

Während in der Zeit bis zum 4. Jahrhundert das Porträt

nur ganz selten war, tritt es vom 3. Jahrhundert an

immer mehr in den Vordergrund und erreicht nament-

lich in den Bildnisköpfen der Diadochenze'it eine unge-

ahnte Höhe. Auf diesem Gebiete müssen eine Reihe

eminenter Ktinstler tätig gewesen sein, doch sind die

meisten anonyin geblieben und von denjenigen, deren

Namen uns die antike Literatur überlieferte, sind nur

wenig authent’ische Werke erhalten.

So wissen wir wohl, daß der Großmeister der

Alexanderzeit Pyrgoteles hieß und daß Alexander ihm

allein das Recht verlieh, sein Porträt in Stein zu schnei-

den, allein wiewohl wir eine große Zahl hervorragend

geschnittener Steine mit Alexanders Porträt besitzen,

von denen gar manches den Namen des Pyrgoteles

trägt, so ist doch kein einziges als authentisches Werk

dieses Meisters festzuhalten, denn schon in antiker Ze’it,

namentlich für die reichen römischen Kunstsammler,

hat man versucht, älteren Steinen durch Beifügung

einer gefälschten Künstlerinschrift höheren Wert zu

verleihen, und unter diesen steht natürlich der Name

Pyrgoteles an der Spitze. Auch sonst lassen sich nur

eine kleine Reihe von Künstlerpersönlichkeiten aus

original-signierten Werken authentisch nachweisen.

Außer dem erwähnten Dexamenos, der im V. Jahr-

hundert und Olympios, der im IV. Jahrhundert lebte,

lassen sich noch aus signierten Werken einwandfrei für

das III. Jahrhundert Lykomedes und Daidalos, dann vor

allem Skopas, neben ihm Nikandros und Philon, für

das II. Jahrhundert Agathopus, Herkleidas, Onesas,

Protarchos und Boethos feststellen.

Unter Augustus lebte und arbeitete als gefeiertester

Meister der Glyptik der aus Aigaoi in Kilikien stam-

mende Grieche Dioskorides mit seinen Söhnen Hero-

philos, Eutyches und Hyllos, von denen wir eine Reihe

vollsignierter Meisterwerke besitzen, und denen nach

Stil, Technik und verwandtem Steinmaterial — sie be-

vorzugten den sog. arabischen Sardonyx — mit größter

Wahrscheinlichkeit auch eines der berühmten Denk-

mäler der Glyptik die sogenannte Gemma Augustea, in

Wien zuzuschreiben ist. Damit hat aber die Glyptik

ihren Zenith überschritten, die künstlerische Gestal-

tungskraft erlahmt zusehends, und immer mehr kom-

men Kopisten auf, die, wenn auch noch immer mit vir-

tuosem technischen Können begabt, doch unfähig sind,

etwas Neues zu geben. Vom Ende des II. Jahrhunderts

n. Chr. geht die Glyptik einem rapiden Verfall entgegen.

Die Ursachen sind in der immer mehr sich steigernden

und schließlich ganz barbarisch entartenden Prunk-

sucht zu suchen, die statt des künstlerisch-ästhetischen

Momentes die brutal-materialistische Aufhäufung von

Werten in Gestalt von möglichst großen, seltenen Edel-

steinen und Riesenperlen bevorzugte. Wohl blieb nach

wie vor der Gebrauch des Siegels bestehen, aber es

kam nicht mehr auf das wie, nur mehr auf das was an.

Der immer mehr um s'ich greifende Aberglauben, eng-

verknüpft mit dem Verfall von Religion und dem Ein-

dringen zahlloser Geheimkulte und Sekten aus dem

Orient, verlangte nur mehr statt 'des Kunstwerkes ir-

gendein mystisches Symbol, irgendeine schützende

Zauberformel, meistens auch einen Stein, dem man ma-

gische Eigenschaften beimaß, roh und flüchtig einge-

schnitten. Höchstens im Porträt erhält sich noch eine

Spur der alten technischen Tradition, aber allmählich

verflacht auch dieses, entartet zu schematischer Leb-

losigkeit. Die edle, wundervolle Kunst der Glyptik ist

tot, nur mehr oder minder rohes Kunsthandwerk bleibt

übrig und vegetiert durch die kommenden Jahrhun-

derte, bis endlich in der Renaissance auf dem alten Kul-

turboden Italiens ein neues Morgenrot anbrechen sollte.

Werkvorgang

beim modernen

Gemmenschnitt

Im Atelier des Bildhauers

Artur Loewental

in Berlin

492