hauer von Contrafacturen, jetzt greifen können. Es war

sogar noch ein zweites Stück von ihm in Nosseni’s

Sammlung (a. a. 0. S. 160) „Ein stehender Mercurius,

von gebrannter Erde, gelb angestrichen“, ein Entwurf.

Diesen hat der Kurfürst anscheinend für sich ausführen

lassen, denn er ist gewiß identisch mit dem „Alabastern

Mercury Bildnuß mit dem haltenden sächsischen Wap-

pen, hat Johann Baptista gemacht“, das in dem Inventar

des Grünen Gewölbes von 1610 (Blatt 419; ebenso 1619

Blatt 431) aufgeführt wird. Die Figur ist verloren.

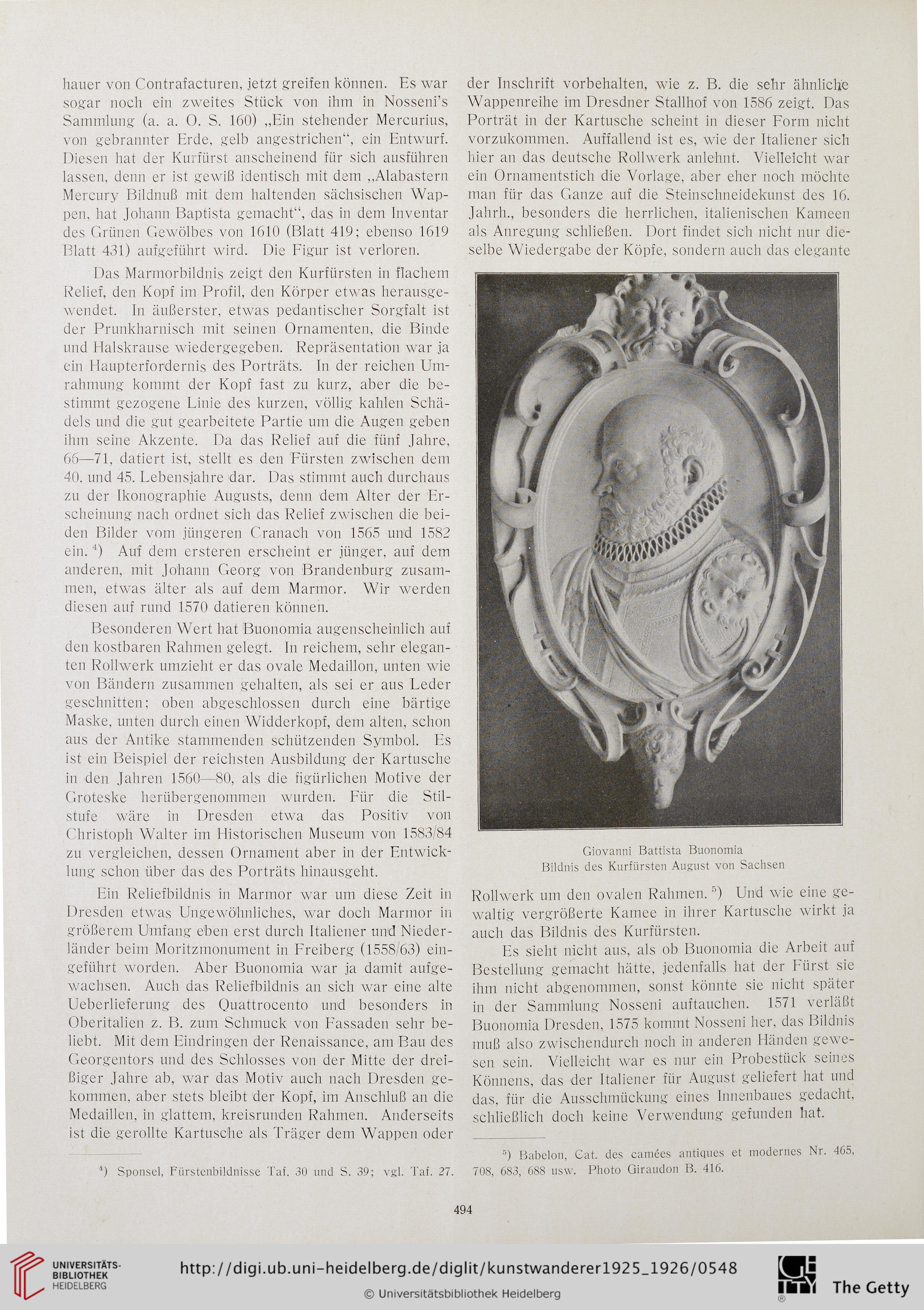

Das Marmorbildnis zeigt den Kurfürsten in flachem

Relief, den Kopf im Profil, den Körper etwas herausge-

wendet. In äußerster, etwas pedantischer Sorgfalt ist

der Prunkharnisch mit seinen Ornamenten, die Binde

und Halskrause wiedergegeben. Repräsentation war ja

ein Haupterfordernis des Porträts. In der reichen Um-

rahmung kommt der Kopf fast zu kurz, aber die be-

stimmt gezogene Linie des kurzen, völlig kahlen Schä-

dels und die gut gearbeitete Partie um die Augen geben

ihm seine Akzente. Da das Relief auf die fünf Jahre,

66—71, datiert ist, stellt es den Fürsten zwischen dem

40. und 45. Lebensjahre dar. Das stimmt auch durchaus

zu der Ikonographie Augusts, denn dem Alter der Er-

scheinung nach ordnet sich das Relief zwischen die bei-

den Bilder vom jüngeren Cranach von 1565 und 1582

ein. 4) Auf dem ersteren erscheint er jünger, auf dem

anderen, mit Jo'hann Georg von Brandenburg zusam-

men, etwas äjter als auf dem Marmor. Wir werden

diesen auf rund 1570 datieren können.

Besonderen Wert hat Buonomia augenscheinlich auf

den kostbaren Rahmen gelegt. In reichem, sehr elegan-

ten Rollwerk umzieht er das ovale Medaillon, unten wie

von Bändern zusammen gehalten, als sei er aus Leder

geschnitten; oben abgeschlossen durch eine bärtige

Maske, unten durch einen Widderkopf, dem alten, schon

aus der Antike stammenden schützenden Symbol. Es

ist ein Beispiel der reichsten Ausbildung der Kartusche

in den Jahren 1560—80, als die figürlichen Motive der

Groteske herübergenommen wurden. Für die Stil-

stufe wäre in Dresden etwa das Positiv von

Christoph Walter im Historischen Museum von 1583/84

zu vergleichen, dessen Ornament aber in der Entwick-

lung schon über das des Porträts hinausgeht.

Ein Reliefbildnis in Marmor war um diese Zeit in

Dresden etwas Ungewöhnliches, war docli Marmor in

größerem Umfang e'ben erst durch Italiener und Nieder-

länder beim Moritzmonument in Freiberg (1558/63) ein-

geftihrt worden. Aber Buonomia war ja damit aufge-

wachsen. Auch das Reliefbildnis an sich war eine alte

Ueberlieferung des Quattrocento und besonders in

Oberitalien z. B. zum Schmuck von Eassaden sehr be-

liebt. Mit dem Eindringen der Renaissance, am Bau des

Georgentors uud des Schlosses von der Mitte der drei-

ßiger Jahre ab, war das Motiv auch nacli Dresden ge-

kommen, aber stets bleibt der Kopf, im Anschluß an die

Medaillen, in glattem, kreisrunden Rahmen. Anderseits

ist die gerollte Kartusche als Träger dem Wappen oder

4) Sponsel, Fürstenbildnisse Taf. 30 und S. 39; vgl. Taf. 27.

der Inschrift vorbehalten, wie z. B. die sehr ähnlich'e

Wappenreihe im Dresdner Stallhof von 1586 zeigt. Das

Porträt in der Kartusche scheint in dieser Form nicht

vorzukommen. Auffallend ist es, wie der Italiener sich

hier an das deutsche Rollwerk anlehnt. Vielleicht war

ein Ornamentstich die Vorlage, aber eher noch möchte

man für das Ganze auf die Steinschneidekunst des 16.

Jahrh., besonders die herrlichen, italienischen Kameen

als Anregung schließen. Dort findet sich nicht nur die-

selbe Wiedergabe der Köpfe, sondern auch das elegante

Giovanni Battista Buonomia

Bildnis des Kurfürsten August von Sachsen

Rollwerk um den ovalen Rahmen. 0 Un'd wie eine ge-

waltig vergrößerte Kamee in ihrer Kartusche wirkt ja

auch das Bildnis des Kurfürsten.

Es sieht nicht aus, als ob Buonomia die Arbeit auf

Bestellung gemacht hätte, jedenfalls hat der Fürst sie

ihm nicht abgenommen, sonst könnte sie nicht später

in der Sammlung Nosseni auftauchen. 1571 verläßt

Buonomia Dresden, 1575 kommt Nosseni her, das Bildnis

muß also zwischendurch noch in anderen Händen gewe-

sen sein. Vielleicht war es nur ein Probestück seines

Könnens, das der Italiener für August geliefert hat und

das, für die Aussclunückung eines Innenbaues gedacht,

schließlich doch keine Verwendung gefunden hat.

5) Babelon, Gat. des camees antiques et modernes Nr. 465,

708, 683, 688 usw. Photo Giraudon B. 416.

494

sogar noch ein zweites Stück von ihm in Nosseni’s

Sammlung (a. a. 0. S. 160) „Ein stehender Mercurius,

von gebrannter Erde, gelb angestrichen“, ein Entwurf.

Diesen hat der Kurfürst anscheinend für sich ausführen

lassen, denn er ist gewiß identisch mit dem „Alabastern

Mercury Bildnuß mit dem haltenden sächsischen Wap-

pen, hat Johann Baptista gemacht“, das in dem Inventar

des Grünen Gewölbes von 1610 (Blatt 419; ebenso 1619

Blatt 431) aufgeführt wird. Die Figur ist verloren.

Das Marmorbildnis zeigt den Kurfürsten in flachem

Relief, den Kopf im Profil, den Körper etwas herausge-

wendet. In äußerster, etwas pedantischer Sorgfalt ist

der Prunkharnisch mit seinen Ornamenten, die Binde

und Halskrause wiedergegeben. Repräsentation war ja

ein Haupterfordernis des Porträts. In der reichen Um-

rahmung kommt der Kopf fast zu kurz, aber die be-

stimmt gezogene Linie des kurzen, völlig kahlen Schä-

dels und die gut gearbeitete Partie um die Augen geben

ihm seine Akzente. Da das Relief auf die fünf Jahre,

66—71, datiert ist, stellt es den Fürsten zwischen dem

40. und 45. Lebensjahre dar. Das stimmt auch durchaus

zu der Ikonographie Augusts, denn dem Alter der Er-

scheinung nach ordnet sich das Relief zwischen die bei-

den Bilder vom jüngeren Cranach von 1565 und 1582

ein. 4) Auf dem ersteren erscheint er jünger, auf dem

anderen, mit Jo'hann Georg von Brandenburg zusam-

men, etwas äjter als auf dem Marmor. Wir werden

diesen auf rund 1570 datieren können.

Besonderen Wert hat Buonomia augenscheinlich auf

den kostbaren Rahmen gelegt. In reichem, sehr elegan-

ten Rollwerk umzieht er das ovale Medaillon, unten wie

von Bändern zusammen gehalten, als sei er aus Leder

geschnitten; oben abgeschlossen durch eine bärtige

Maske, unten durch einen Widderkopf, dem alten, schon

aus der Antike stammenden schützenden Symbol. Es

ist ein Beispiel der reichsten Ausbildung der Kartusche

in den Jahren 1560—80, als die figürlichen Motive der

Groteske herübergenommen wurden. Für die Stil-

stufe wäre in Dresden etwa das Positiv von

Christoph Walter im Historischen Museum von 1583/84

zu vergleichen, dessen Ornament aber in der Entwick-

lung schon über das des Porträts hinausgeht.

Ein Reliefbildnis in Marmor war um diese Zeit in

Dresden etwas Ungewöhnliches, war docli Marmor in

größerem Umfang e'ben erst durch Italiener und Nieder-

länder beim Moritzmonument in Freiberg (1558/63) ein-

geftihrt worden. Aber Buonomia war ja damit aufge-

wachsen. Auch das Reliefbildnis an sich war eine alte

Ueberlieferung des Quattrocento und besonders in

Oberitalien z. B. zum Schmuck von Eassaden sehr be-

liebt. Mit dem Eindringen der Renaissance, am Bau des

Georgentors uud des Schlosses von der Mitte der drei-

ßiger Jahre ab, war das Motiv auch nacli Dresden ge-

kommen, aber stets bleibt der Kopf, im Anschluß an die

Medaillen, in glattem, kreisrunden Rahmen. Anderseits

ist die gerollte Kartusche als Träger dem Wappen oder

4) Sponsel, Fürstenbildnisse Taf. 30 und S. 39; vgl. Taf. 27.

der Inschrift vorbehalten, wie z. B. die sehr ähnlich'e

Wappenreihe im Dresdner Stallhof von 1586 zeigt. Das

Porträt in der Kartusche scheint in dieser Form nicht

vorzukommen. Auffallend ist es, wie der Italiener sich

hier an das deutsche Rollwerk anlehnt. Vielleicht war

ein Ornamentstich die Vorlage, aber eher noch möchte

man für das Ganze auf die Steinschneidekunst des 16.

Jahrh., besonders die herrlichen, italienischen Kameen

als Anregung schließen. Dort findet sich nicht nur die-

selbe Wiedergabe der Köpfe, sondern auch das elegante

Giovanni Battista Buonomia

Bildnis des Kurfürsten August von Sachsen

Rollwerk um den ovalen Rahmen. 0 Un'd wie eine ge-

waltig vergrößerte Kamee in ihrer Kartusche wirkt ja

auch das Bildnis des Kurfürsten.

Es sieht nicht aus, als ob Buonomia die Arbeit auf

Bestellung gemacht hätte, jedenfalls hat der Fürst sie

ihm nicht abgenommen, sonst könnte sie nicht später

in der Sammlung Nosseni auftauchen. 1571 verläßt

Buonomia Dresden, 1575 kommt Nosseni her, das Bildnis

muß also zwischendurch noch in anderen Händen gewe-

sen sein. Vielleicht war es nur ein Probestück seines

Könnens, das der Italiener für August geliefert hat und

das, für die Aussclunückung eines Innenbaues gedacht,

schließlich doch keine Verwendung gefunden hat.

5) Babelon, Gat. des camees antiques et modernes Nr. 465,

708, 683, 688 usw. Photo Giraudon B. 416.

494