Im Kunsthaus von 1910 sieht man nach wie vor die

Wechselausstellungen und einen guten Teil der bleiben-

den Sammlung, im neuen Zentralbau setzt sich diese

seitwärts fort, wobei namentlich die Plastik gewonnen

und der Anteil der ausländischen Kunst gewaltig zuge-

nommen hat, im Landolthaus endlich breitet sich init der

gebührenden Beschanlichkeit die Malerei und Plastik

des galanten und idyllischen Zeitalters aus.

Aufs natürlichste geht hier unsere Darstellung vom

Gefäß auf den Inhalt über.

Das erste Viertel unseres Jahrhunderts hat den Be-

stand der Zürcher Kunstsammlung gründlich verändert,

und Jahr um Jahr hat neue Züge in das Bild hineinge-

braclit. Der Ansturm der Modernisten von 1896 hat

einer ruhigeren, sachlicheren, einer wirklichen Museums-

politik den Platz geräumt, aber der eirimal gegebene

Schwung wirkt nach. Das alte „jetzt mag es genügen“

ist verstummt, und selbst die einstige Neigung, vorherr-

scliend einheimische Kunstwerke zu erwerben, die mii

Fug noch nicht erloschen ist, hat sich in dem Sinne ver-

jüngen müssen, daß mehr als ehedem auf den innern

Wert gesehn wird, und wenn dieser sicher scheint, ihm

und nicht mehr in amnutigem Turnus bald dem, bald

jenem Maler oder Bildhauer geliuldigt wird. Auf diese

Weise haben sich eine Reihe von Sondersarnrnlungen

gebildet, die bewirken, daß man gewisse Zeitalter,

Gruppen, Künstler, nirgends so gut kennen lernen kann

als in Zürich. Nichts macht ein Museum so wichtig und

in tieferm Sinn liebenswert, als das Vorhandensein soi-

cher festen Punkte in der Unzahl der Nummern.

Niemand wird nach Zürich gehen, um die a 11 -

d e u t s c h e K u n s t zu studieren, es sei denn, daß er

die Bilderbestände des Schweizerischen Landesmuse-

ums und die Graphik des Eldgenössischen Kupferstich-

kabinetts einbezöge. Zürich hat keinen Amerbach ge-

habt, und was jener in guter Zeit für Basel getan, kann

nie mehr nachgeholt werden, es sei denn, daß, wie

jüngst angeregt worden ist, die verschiedenen in ZtL

rich vorhandenen Sammlungen sich verständigen, das

mannigfache zerstreute Material in einleuchtender Art

vereint zur Geltung zu bringen. Dann wid sich heraus-

stellen, daß auch Zürich nicht so arm dasteht, dann wird

manches außerordentlich Originelle züm erstenmal wir-

ken. Wer wird der Amerbach dieser Konzentration

sein? Daß der Wille und der Blick da ist, beweist der

Eifer und die hohe Einsicht, womit vor fiinf Jaliren die

große Ausstellung spätmittelalterlicher Kunst der

Schweiz und der angrenzenden süddeutschen Gaue

veranstaltet worden ist. Die wundervolle Schau, von

der auch im „Kunstwanderer“ die Rede war, ist ver-

rauscht, aber nicht ohne eine leuchtende Spur zu hinter-

lassen. Das Werk des bedeutenden Holbeinkenners

Paul Gauz über die Malerei der Frührenaissance in der

Schweiz, das wir hier angezeigt haben, stand in enger

Wechselwirkung mit der Schau, und damals und seit-

her sind einige Gemälde aus der Zeit des Witz iind

spätere iu das Kunsthaus eingezogen, die ohne ihren

starken Impuls den Weg dorthin kaum so bald gefunden

hätten.

Die Lücke, die vorderhand auf dieser Seite klafft,

ist auf der der älteren italienischen Malerei nicht so

augenfällig. Große Werte enthalten die Italiener des

Kunsthauses kaum, die durch die Schenkung der Fa-

milie Abegg beträchtlich vermehrt worden sind, aber

das Bild der transalpinen Schulen ist doch mit hinläng-

licher Deutlichkeit wahrzunehmen und ersetzt in seinen

frühesten Stücken einigermaßen das Fehlen einer ge-

schlossenen oberrheinischen und Bodensee-Gruppe.

Auch die holländische und belgische Schule ist nicht

ohne Wert in diesem Zusammenhang, weist sie doch

u. a. ein dem Rembrandt zugeschriebenes Männerbild-

nis auf.

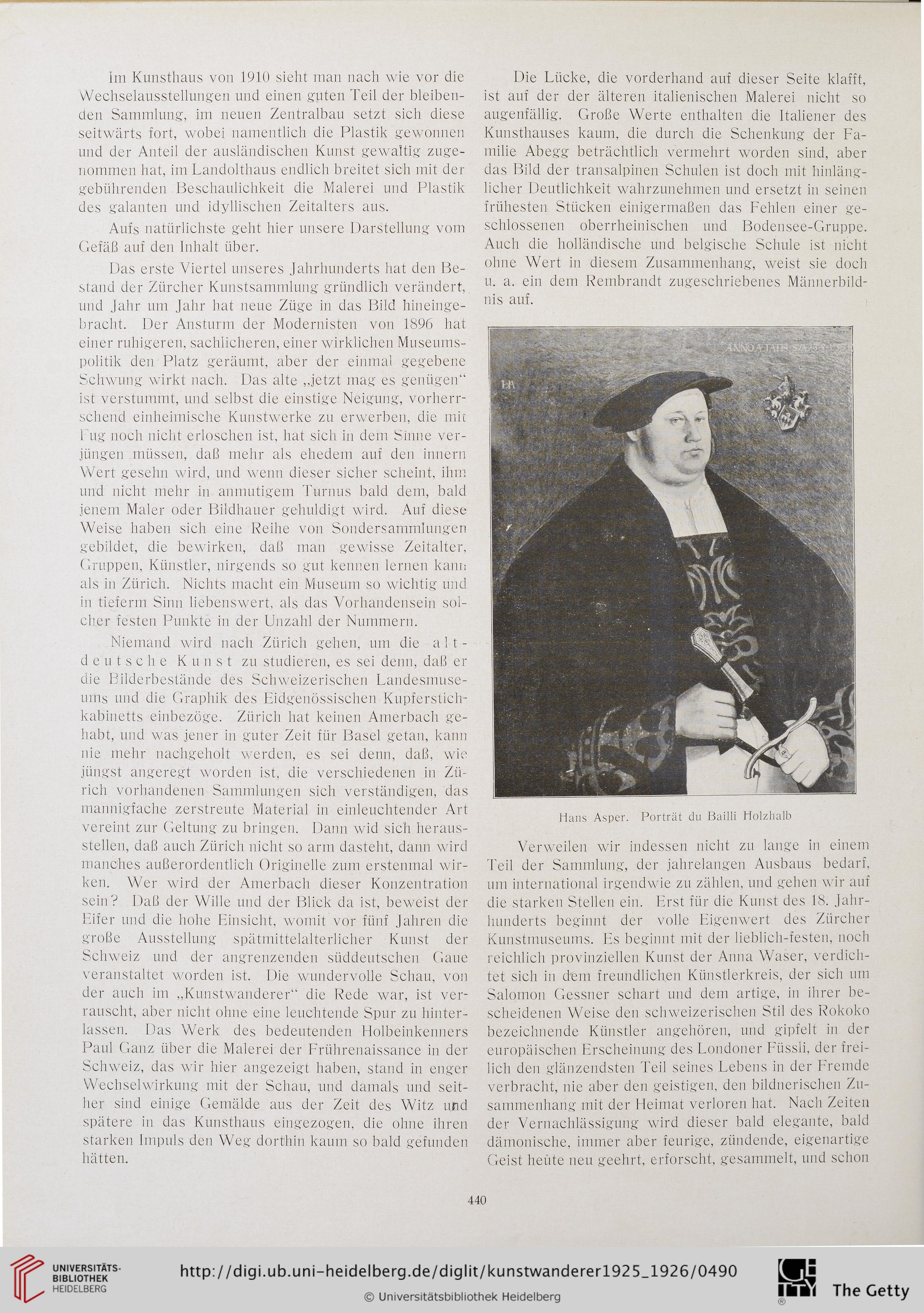

Hans Asper. Porträt du Bailli Holzhalb

Verweilen wir indessen nicht zu lauge in einem

Teil der Sammlung, der jahrelangen Ausbaus bedarf,

um international irgendwie zu zählen, und gehen wir auf

die starken Stellen ein. Erst fiir die Kunst des 18. Jahr-

hunderts beginnt der volle Eigenwert des Zürcher

Kunstmuseums. Es beginnt mit der lieblich-festen, noch

reichlich provinziellen Kunst der Anna Waser, verdich-

tet sich in dem freundlichen Künstlerkreis, der sich um

Salomon Gessner schart und dem artige, in ihrer be-

scheidenen Weise den schweizerischen Stil des Rokoko

bezeichnende Künstler angehören, und gipfelt in der

europäischen Erscheinung des Londoner Fiissli, der frei-

lich den glänzendsten Teil seines Lebens in der Fremde

verbracht, nie aber den geistigen, den bildnerischen Zn-

sammenhang mit der Heimat verloren hat. Nach Zeiten

der Vernachlässigung wird dieser bald elegante, bald

dämonische, immer aber feurige, zündeude, eigenartige

Geist heute neu geehrt, erforscht, gesammelt, und schon

440

Wechselausstellungen und einen guten Teil der bleiben-

den Sammlung, im neuen Zentralbau setzt sich diese

seitwärts fort, wobei namentlich die Plastik gewonnen

und der Anteil der ausländischen Kunst gewaltig zuge-

nommen hat, im Landolthaus endlich breitet sich init der

gebührenden Beschanlichkeit die Malerei und Plastik

des galanten und idyllischen Zeitalters aus.

Aufs natürlichste geht hier unsere Darstellung vom

Gefäß auf den Inhalt über.

Das erste Viertel unseres Jahrhunderts hat den Be-

stand der Zürcher Kunstsammlung gründlich verändert,

und Jahr um Jahr hat neue Züge in das Bild hineinge-

braclit. Der Ansturm der Modernisten von 1896 hat

einer ruhigeren, sachlicheren, einer wirklichen Museums-

politik den Platz geräumt, aber der eirimal gegebene

Schwung wirkt nach. Das alte „jetzt mag es genügen“

ist verstummt, und selbst die einstige Neigung, vorherr-

scliend einheimische Kunstwerke zu erwerben, die mii

Fug noch nicht erloschen ist, hat sich in dem Sinne ver-

jüngen müssen, daß mehr als ehedem auf den innern

Wert gesehn wird, und wenn dieser sicher scheint, ihm

und nicht mehr in amnutigem Turnus bald dem, bald

jenem Maler oder Bildhauer geliuldigt wird. Auf diese

Weise haben sich eine Reihe von Sondersarnrnlungen

gebildet, die bewirken, daß man gewisse Zeitalter,

Gruppen, Künstler, nirgends so gut kennen lernen kann

als in Zürich. Nichts macht ein Museum so wichtig und

in tieferm Sinn liebenswert, als das Vorhandensein soi-

cher festen Punkte in der Unzahl der Nummern.

Niemand wird nach Zürich gehen, um die a 11 -

d e u t s c h e K u n s t zu studieren, es sei denn, daß er

die Bilderbestände des Schweizerischen Landesmuse-

ums und die Graphik des Eldgenössischen Kupferstich-

kabinetts einbezöge. Zürich hat keinen Amerbach ge-

habt, und was jener in guter Zeit für Basel getan, kann

nie mehr nachgeholt werden, es sei denn, daß, wie

jüngst angeregt worden ist, die verschiedenen in ZtL

rich vorhandenen Sammlungen sich verständigen, das

mannigfache zerstreute Material in einleuchtender Art

vereint zur Geltung zu bringen. Dann wid sich heraus-

stellen, daß auch Zürich nicht so arm dasteht, dann wird

manches außerordentlich Originelle züm erstenmal wir-

ken. Wer wird der Amerbach dieser Konzentration

sein? Daß der Wille und der Blick da ist, beweist der

Eifer und die hohe Einsicht, womit vor fiinf Jaliren die

große Ausstellung spätmittelalterlicher Kunst der

Schweiz und der angrenzenden süddeutschen Gaue

veranstaltet worden ist. Die wundervolle Schau, von

der auch im „Kunstwanderer“ die Rede war, ist ver-

rauscht, aber nicht ohne eine leuchtende Spur zu hinter-

lassen. Das Werk des bedeutenden Holbeinkenners

Paul Gauz über die Malerei der Frührenaissance in der

Schweiz, das wir hier angezeigt haben, stand in enger

Wechselwirkung mit der Schau, und damals und seit-

her sind einige Gemälde aus der Zeit des Witz iind

spätere iu das Kunsthaus eingezogen, die ohne ihren

starken Impuls den Weg dorthin kaum so bald gefunden

hätten.

Die Lücke, die vorderhand auf dieser Seite klafft,

ist auf der der älteren italienischen Malerei nicht so

augenfällig. Große Werte enthalten die Italiener des

Kunsthauses kaum, die durch die Schenkung der Fa-

milie Abegg beträchtlich vermehrt worden sind, aber

das Bild der transalpinen Schulen ist doch mit hinläng-

licher Deutlichkeit wahrzunehmen und ersetzt in seinen

frühesten Stücken einigermaßen das Fehlen einer ge-

schlossenen oberrheinischen und Bodensee-Gruppe.

Auch die holländische und belgische Schule ist nicht

ohne Wert in diesem Zusammenhang, weist sie doch

u. a. ein dem Rembrandt zugeschriebenes Männerbild-

nis auf.

Hans Asper. Porträt du Bailli Holzhalb

Verweilen wir indessen nicht zu lauge in einem

Teil der Sammlung, der jahrelangen Ausbaus bedarf,

um international irgendwie zu zählen, und gehen wir auf

die starken Stellen ein. Erst fiir die Kunst des 18. Jahr-

hunderts beginnt der volle Eigenwert des Zürcher

Kunstmuseums. Es beginnt mit der lieblich-festen, noch

reichlich provinziellen Kunst der Anna Waser, verdich-

tet sich in dem freundlichen Künstlerkreis, der sich um

Salomon Gessner schart und dem artige, in ihrer be-

scheidenen Weise den schweizerischen Stil des Rokoko

bezeichnende Künstler angehören, und gipfelt in der

europäischen Erscheinung des Londoner Fiissli, der frei-

lich den glänzendsten Teil seines Lebens in der Fremde

verbracht, nie aber den geistigen, den bildnerischen Zn-

sammenhang mit der Heimat verloren hat. Nach Zeiten

der Vernachlässigung wird dieser bald elegante, bald

dämonische, immer aber feurige, zündeude, eigenartige

Geist heute neu geehrt, erforscht, gesammelt, und schon

440