trisch in die Bohrung der Spindel eingepaßt, so daß sie

festsitzen und als Yfrlängerung der Spindel deren Be-

wegung mitmachen. Diese Werkzeuge sind an dem

freilaufenden Ende so abgedreht, daß sie bald ein

Scheibchen, bald eine Kugel oder Spitze tragen. Als

Schleifmittel wird heute in den meisten Fällen feinpul-

verisierter Diamant mit Oel angewendet. Die Schleif-

wirkung entsteht nun dadurch, daß der Diamant beim

Pulverisieren in mikroskopische, aber immer scharf-

kantige Splitterchen zerspringt, die, wenn sie mit Oel

als Bindemittel auf das schnellrotierende Werkzeug

gebracht werden, zwischen diesem und dem zu bear-

beiteuden Stein herumgewirbelt werden, sich schließ-

lich in dem weichen Eisen oder Kupfer festsetzen und

dann, wie die Zähne einer Feile oder eines Fräsers,

wirken. Je mehr solche winzige Splitterchen sich an

dem Werkzeug festsetzen, desto größer die Wirkung.

Der zu bearbeitende Stein wird auf einem passeuden

Handgriff sicher aufgekittet und. nachdem man vorher

die Umrisse des künftigen Werkes mit der Diamant-

spitze darauf gezeichnet hat, mit leichtem Druck gegen

das schnellrotierende Werkzeug gehalten und in ver-

schiedener Weise vorbeibewegt. Je nach ihrer Grund-

gestalt ist nun die Wirkung der Werkzeuge verschie-

den. Ein scharfrandiges Scheibchen wird, wie eine Säge

wirkend, Furchen und Schnitte hervorrufen, ein breit-

randiges Scheibchen wird Flächenwirkung haben, ein

kugelförmiges halbkugelige Vertiefungen und eine

Spitze eine Fochbohrung bewirken.

Werkzeug der Aiitike.

Soweit über das moderne Werkzeug; wenden wir

uns nun dem Altertum zu. Wenn uns auch — und es

mag sonderbar erscheinen angesichts der zahllosen an-

deren Funde — kein authentisches Steinscheidewerk-

zeug aus der Antike erhalten ist, so können wir doch

mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß eine fundamentale

Verschiedenheit auszuschließen ist, denn nach den

Spuren, die das Werkzeug auf unvollendet gebliebenen

Fundstücken hinterließ, können wir mit voller Sicher-

heit fast überall auf die Anwendung eines im Prinzip

ähnlichen Apparates von Bohr- und Schleifwirkung

schließen. Aus dem urzeitlichen Drillbohrer entwickelt,

war es sicher zuerst eine einfache metallene Röhre oder

Welle, die in einer Fagerung aus hartem Holz lief und

mit dem Fiedelbogen in Bewegung versetzt wurde. Auf

dem Bruchstück eines bei Philadeplia in Aegypten ge-

fundenen Grabsteines, der, wie aus der Inschrift in grie-

chischer Sprache hervorgeht, einem Steinschneider

Hellen gesetzt worden war ('fc'uXoxoAcqhviooc; = Rmg-

steingraveur) können wir trotz der Beschädigung

deutlich eine solche Röhre oder Welle erkennen, die in

einem, wahrscheinlich aber zwei Fagern lief und mit-

tels des dargestellten Bogens in Drillbewegung ver-

setzt wurde. In das herausragende Ende wurden, wohl

mit einer ganz einfachen Vorrichtung, die verschiede-

nen Schleif- oder Bohrwerkzeuge eingesetzt und be-

festigt. Es ist interessant und sicher ein lehrreiches

Beispiel, wenn wir darauf hinweisen können, daß die

Ginesen, die auch seit Jahrtausenden Meister in der Be-

arbeitung der edlen Steine, namentlich des Nephrites,

sind und eben Geschilderten fast völlig gleiches Werk-

zeug noch heute allgemein verwenden. Ein knotenloses

Stück Barnbus, also auch eine Röhre oder Welle, trägt

an einem Ende eine eiserne Spitze und läuft mit dieser

iu einem Foch eines auf dem Werktisch festsitzenden

Stückes hartem Holzes als Fager. In kurzem Abstand

ist auf dem Tlsch ein zweites Stück Hartholz beweg-

lich angebracht, das oben gabelartig ausgeschnitten der

Bambusröhre als zweites Fager dient. Ueber diese

Bambusröhre ist ein Riemen in drei Windungen herum-

geschlungen, der durch die Föcher in der Tischplatte

geht und an einem Ende ein Gewicht, am anderen Ende

eine Art Steigbügel trägt. Mit dem Fuß im Bügel ver-

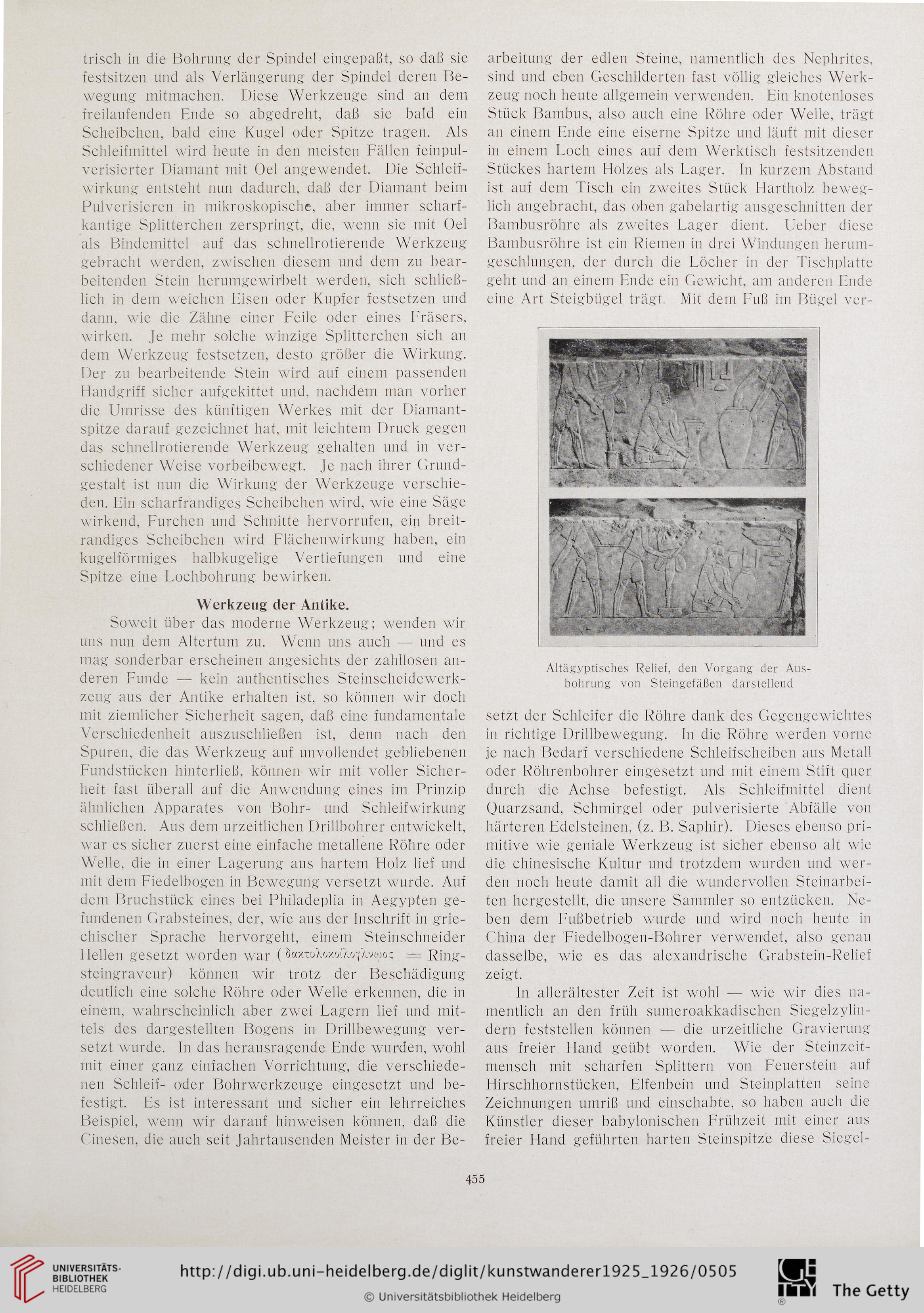

Altägyptisches Relief, den Vorgang der Aus-

bohrung von Steingefäßen darstellend

setzt der Schleifer die Röhre dank des Gegengewichtes

in richtige Drillbewegung. In die Röhre werden vorne

je nach Bedarf verschiedene Schleifscheiben aus Metall

oder Röhrenbohrer eingesetzt und mit einem Stift quer

durch die Achse befestigt. Als Schleifmittel dient

Quarzsand, Schmirgel oder pulverisierte Abfälle von

härteren Edelsteinen, (z. B. Saphir). Dieses ebenso pri-

mitive wie geniale Werkzeug ist siclier ebenso alt wie

die chinesische Kultur uud trotzdem wurden und wer-

den noch heute damit all die wundervollen Steinarbei-

ten hergestellt, die unsere Sammler so entzücken. Ne-

ben dem Fußbetrieb wurde und wird noch heute iu

China der Fiedelbogen-Bohrer verwendet, also genau

dasseibe, wie es das alexandrische Grabstein-Relief

zeigt.

In allerältester Zeit ist wohl — wie wir dies na-

mentlich an den früh sumeroakkadischen Siegelzylin-

dern feststellen können — die urzeitliche Gravierung

aus freier Hand geübt worden. Wie der Steinzeit-

mensch mit scharfen Splittern von Feuerstein auf

Hirschhornstücken, Elfenbein und Steinplatten seine

Zeichnungen umriß und einschabte, so haben auch die

Künstler dieser babylonischen Frühzeit mit einer aus

freier Hand geführten harten Steinspitze diese Siegel-

455

festsitzen und als Yfrlängerung der Spindel deren Be-

wegung mitmachen. Diese Werkzeuge sind an dem

freilaufenden Ende so abgedreht, daß sie bald ein

Scheibchen, bald eine Kugel oder Spitze tragen. Als

Schleifmittel wird heute in den meisten Fällen feinpul-

verisierter Diamant mit Oel angewendet. Die Schleif-

wirkung entsteht nun dadurch, daß der Diamant beim

Pulverisieren in mikroskopische, aber immer scharf-

kantige Splitterchen zerspringt, die, wenn sie mit Oel

als Bindemittel auf das schnellrotierende Werkzeug

gebracht werden, zwischen diesem und dem zu bear-

beiteuden Stein herumgewirbelt werden, sich schließ-

lich in dem weichen Eisen oder Kupfer festsetzen und

dann, wie die Zähne einer Feile oder eines Fräsers,

wirken. Je mehr solche winzige Splitterchen sich an

dem Werkzeug festsetzen, desto größer die Wirkung.

Der zu bearbeitende Stein wird auf einem passeuden

Handgriff sicher aufgekittet und. nachdem man vorher

die Umrisse des künftigen Werkes mit der Diamant-

spitze darauf gezeichnet hat, mit leichtem Druck gegen

das schnellrotierende Werkzeug gehalten und in ver-

schiedener Weise vorbeibewegt. Je nach ihrer Grund-

gestalt ist nun die Wirkung der Werkzeuge verschie-

den. Ein scharfrandiges Scheibchen wird, wie eine Säge

wirkend, Furchen und Schnitte hervorrufen, ein breit-

randiges Scheibchen wird Flächenwirkung haben, ein

kugelförmiges halbkugelige Vertiefungen und eine

Spitze eine Fochbohrung bewirken.

Werkzeug der Aiitike.

Soweit über das moderne Werkzeug; wenden wir

uns nun dem Altertum zu. Wenn uns auch — und es

mag sonderbar erscheinen angesichts der zahllosen an-

deren Funde — kein authentisches Steinscheidewerk-

zeug aus der Antike erhalten ist, so können wir doch

mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß eine fundamentale

Verschiedenheit auszuschließen ist, denn nach den

Spuren, die das Werkzeug auf unvollendet gebliebenen

Fundstücken hinterließ, können wir mit voller Sicher-

heit fast überall auf die Anwendung eines im Prinzip

ähnlichen Apparates von Bohr- und Schleifwirkung

schließen. Aus dem urzeitlichen Drillbohrer entwickelt,

war es sicher zuerst eine einfache metallene Röhre oder

Welle, die in einer Fagerung aus hartem Holz lief und

mit dem Fiedelbogen in Bewegung versetzt wurde. Auf

dem Bruchstück eines bei Philadeplia in Aegypten ge-

fundenen Grabsteines, der, wie aus der Inschrift in grie-

chischer Sprache hervorgeht, einem Steinschneider

Hellen gesetzt worden war ('fc'uXoxoAcqhviooc; = Rmg-

steingraveur) können wir trotz der Beschädigung

deutlich eine solche Röhre oder Welle erkennen, die in

einem, wahrscheinlich aber zwei Fagern lief und mit-

tels des dargestellten Bogens in Drillbewegung ver-

setzt wurde. In das herausragende Ende wurden, wohl

mit einer ganz einfachen Vorrichtung, die verschiede-

nen Schleif- oder Bohrwerkzeuge eingesetzt und be-

festigt. Es ist interessant und sicher ein lehrreiches

Beispiel, wenn wir darauf hinweisen können, daß die

Ginesen, die auch seit Jahrtausenden Meister in der Be-

arbeitung der edlen Steine, namentlich des Nephrites,

sind und eben Geschilderten fast völlig gleiches Werk-

zeug noch heute allgemein verwenden. Ein knotenloses

Stück Barnbus, also auch eine Röhre oder Welle, trägt

an einem Ende eine eiserne Spitze und läuft mit dieser

iu einem Foch eines auf dem Werktisch festsitzenden

Stückes hartem Holzes als Fager. In kurzem Abstand

ist auf dem Tlsch ein zweites Stück Hartholz beweg-

lich angebracht, das oben gabelartig ausgeschnitten der

Bambusröhre als zweites Fager dient. Ueber diese

Bambusröhre ist ein Riemen in drei Windungen herum-

geschlungen, der durch die Föcher in der Tischplatte

geht und an einem Ende ein Gewicht, am anderen Ende

eine Art Steigbügel trägt. Mit dem Fuß im Bügel ver-

Altägyptisches Relief, den Vorgang der Aus-

bohrung von Steingefäßen darstellend

setzt der Schleifer die Röhre dank des Gegengewichtes

in richtige Drillbewegung. In die Röhre werden vorne

je nach Bedarf verschiedene Schleifscheiben aus Metall

oder Röhrenbohrer eingesetzt und mit einem Stift quer

durch die Achse befestigt. Als Schleifmittel dient

Quarzsand, Schmirgel oder pulverisierte Abfälle von

härteren Edelsteinen, (z. B. Saphir). Dieses ebenso pri-

mitive wie geniale Werkzeug ist siclier ebenso alt wie

die chinesische Kultur uud trotzdem wurden und wer-

den noch heute damit all die wundervollen Steinarbei-

ten hergestellt, die unsere Sammler so entzücken. Ne-

ben dem Fußbetrieb wurde und wird noch heute iu

China der Fiedelbogen-Bohrer verwendet, also genau

dasseibe, wie es das alexandrische Grabstein-Relief

zeigt.

In allerältester Zeit ist wohl — wie wir dies na-

mentlich an den früh sumeroakkadischen Siegelzylin-

dern feststellen können — die urzeitliche Gravierung

aus freier Hand geübt worden. Wie der Steinzeit-

mensch mit scharfen Splittern von Feuerstein auf

Hirschhornstücken, Elfenbein und Steinplatten seine

Zeichnungen umriß und einschabte, so haben auch die

Künstler dieser babylonischen Frühzeit mit einer aus

freier Hand geführten harten Steinspitze diese Siegel-

455