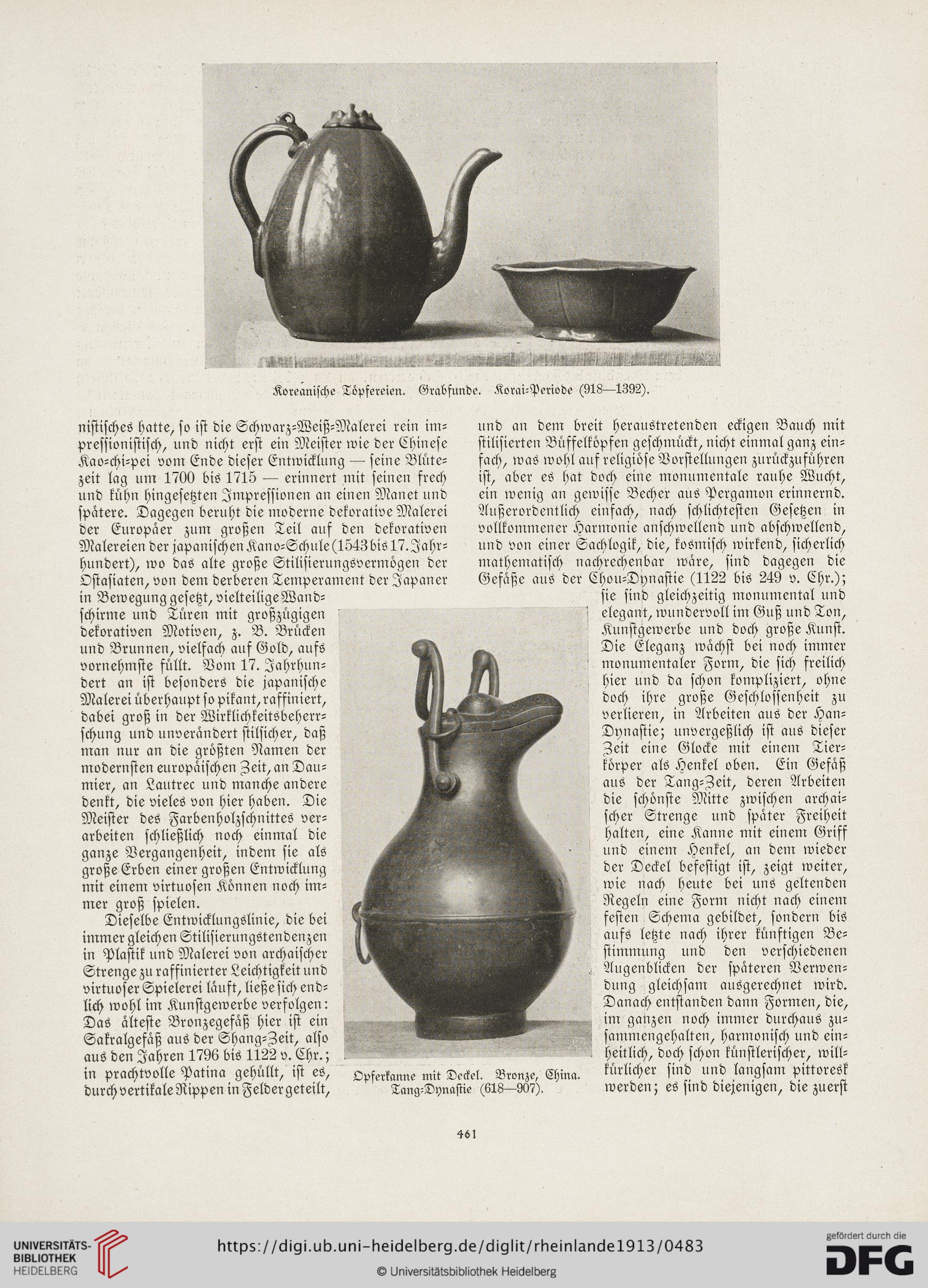

Koreanische Töpfereien. Grabfunde. Korai-Periode (918—1392).

nistisches hatte, so ist die Schwarz-Weiß-Malerei rein im-

pressionistisch, und nicht erst ein Meister wie der Chinese

Kao-chi-pei vom Ende dieser Entwicklung — seine Blüte-

zeit lag um 1700 bis 1715 — erinnert mit seinen frech

und kühn hingesetzten Impressionen an einen Manet und

spätere. Dagegen beruht die moderne dekorative Malerei

der Europäer zum großen Teil auf den dekorativen

Malereien der japanischen Kano-Schule(1543bis ^.Jahr-

hundert), wo das alte große Stilisierungsvermögen der

Ostasiaten, von dem derberen Temperament der Japaner-

in Bewegung gesetzt, vielteiligeWand-

schirme und Türen mit großzügigen

dekorativen Motiven, z. B. Brücken

und Brunnen, vielfach auf Gold, aufs

vornehmste füllt. Vom 17. Jahrhun-

dert an ist besonders die japanische

Malerei überhaupt so pikant, raffiniert,

dabei groß in der Wirklichkeitsbeherr-

schung und unverändert stilsicher, daß

man nur an die größten Namen der

modernsten europäischen Aeit, an Dau-

mier, an Lautrec und manche andere

denkt, die vieles von hier haben. Die

Meister des Farbenholzschnittes ver-

arbeiten schließlich noch einmal die

ganze Vergangenheit, indem sie als

große Erben einer großen Entwicklung

mit einem virtuosen Können noch im-

mer groß spielen.

Dieselbe Entwicklungslinie, die bei

immer gleichen Stilisierungstendenzen

in Plastik und Malerei von archaischer

Strenge zu raffinierter Leichtigkeit und

virtuoser Spielerei läuft, ließe sich end-

lich wohl im Kunstgewerbe verfolgen:

Das älteste Bronzegefäß hier ist ein

Sakralgefäß aus der Shang-Aeit, also

aus den Jahren 1796 bis 1122 v. Chr.;

in prachtvolle Patina gehüllt, ist es,

durch vertikale Rippen in Felder geteilt.

und an dem breit heraustretenden eckigen Bauch mit

stilisierten Büffelköpfen geschmückt, nicht einmal ganz ein-

fach, was wohl auf religiöse Vorstellungen zurückzuführen

ist, aber es hat doch eine monumentale rauhe Wucht,

ein wenig an gewisse Becher aus Pergamon erinnernd.

Außerordentlich einfach, nach schlichtesten Gesetzen in

vollkommener Harmonie anschwellend und abschwellend,

und von einer Sachlogik, die, kosmisch wirkend, sicherlich

mathematisch nachrechenbar wäre, sind dagegen die

Gefäße aus der Chou-Dynastie (1122 bis 249 v. Ehr.);

sie sind gleichzeitig monumental und

elegant, wundervoll im Guß und Ton,

Kunstgewerbe und doch große Kunst.

Die Eleganz wächst bei noch immer-

monumentaler Form, die sich freilich

hier und da schon kompliziert, ohne

doch ihre große Geschlossenheit zu

verlieren, in Arbeiten aus der Han-

Dynastie; unvergeßlich ist aus dieser

Zeit eine Glocke mit einen: Tier-

körper als Henkel oben. Ein Gefäß

aus der Tang-Aeit, deren Arbeiten

die schönste Mitte zwischen archai-

scher Strenge und später Freiheit

halten, eine Kanne mit einen: Griff

und einem Henkel, an den: wieder

der Deckel befestigt ist, zeigt weiter,

wie nach heute bei uns geltenden

Regeln eine Form nicht nach einen:

festen Schema gebildet, sondern bis

aufs letzte nach ihrer künftigen Be-

stimmung und den verschiedenen

Augenblicken der späteren Verwen-

dung gleichsam ausgerechnet wird.

Danach entstanden dann Formen, die,

in: ganzen noch immer durchaus zu-

sammengehalten, harmonisch und ein-

heitlich, doch schon künstlerischer, will-

kürlicher sind und langsam pittoresk

werden; es sind diejenigen, die zuerst

Opferkanne mit Deckel. Bronze, China.

Tang-Dynastie (618—907).

461