Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 3./4.1921/22

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0014

DOI Heft:

1. Septemberheft

DOI Artikel:Donath, Adolph: Die Eröffnung des Berliner Schloßmuseum

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0014

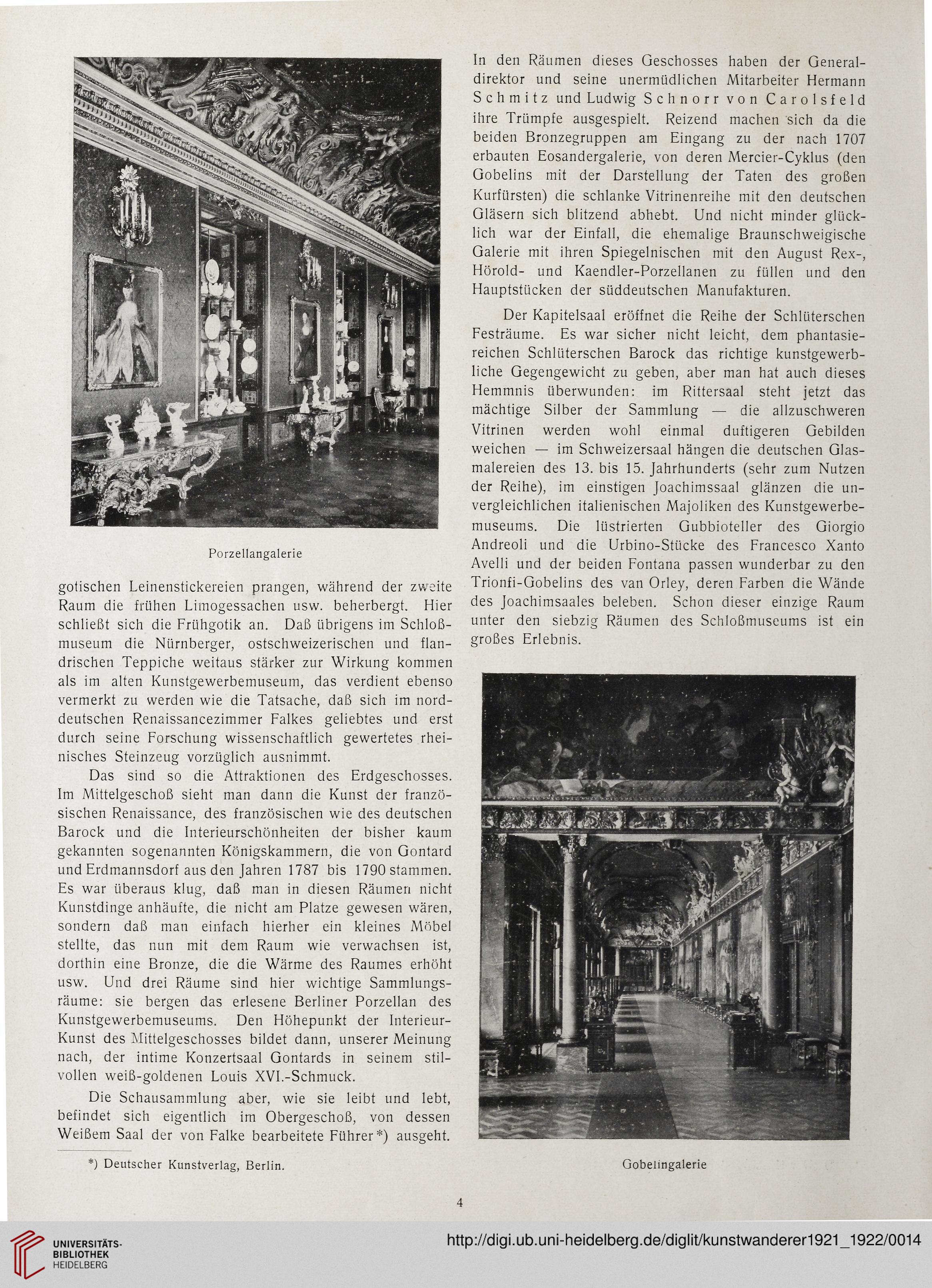

Porzellangalerie

gotischen Leinenstickereien prangen, während der zweite

Raum die frühen Limogessachen usw. beherbergt. Hier

schließt sich die Frühgotik an. Daß übrigens im Schloß-

museum die Nürnberger, ostschweizerischen und flan-

drischen Teppiche weitaus stärker zur Wirkung kommen

als im alten Kunstgev/erbemuseum, das verdient ebenso

vermerkt zu werden wie die Tatsache, daß sich im nord-

deutschen Renaissancezimmer Falkes geliebtes und erst

durch seine Forschung wissenschaftlich gewertetes rhei-

nisches Steinzeug vorzüglich ausnimmt.

Das sind so die Attraktionen des Erdgeschosses.

Im Mittelgeschoß sieht man dann die Kunst der franzö-

sischen Renaissance, des französischen wie des deutschen

Barock und die Interieurschönheiten der bisher kaum

gekannten sogenannten Königskammern, die von Gontard

und Erdmannsdorf aus den Jahren 1787 bis 1790 stammen.

Es war überaus klug, daß man in diesen Räumen nicht

Kunstdinge anhäufte, die nicht am Platze gewesen wären,

sondern daß man einfach hierher ein kleines Möbel

stellte, das nun mit dem Raum wie verwachsen ist,

dorthin eine Bronze, die die Wärme des Raumes erhöht

usw. Und drei Räume sind hier wichtige Sammlungs-

räume: sie bergen das erlesene Berliner Porzellan des

Kunstgewerbemuseums. Den Höhepunkt der Interieur-

Kunst des Mittelgeschosses bildet dann, unserer Meinung

nach, der intime Konzertsaal Gontards in seinem stil-

vollen weiß-goldenen Louis XVI.-Schmuck.

Die Schausammlung aber, wie sie leibt und lebt,

befindet sich eigentlich irn Obergeschoß, von dessen

Weißem Saal der von Falke bearbeitete Führer*) ausgeht.

In den Räumen dieses Geschosses haben der General-

direktor und seine unermüdlichen Mitarbeiter Hermann

S c h m i t z und Ludwig Schnorrvon Carolsfeld

ihre Trümpfe ausgespielt. Reizend machen sich da die

beiden Bronzegruppen am Eingang zu der nach 1707

erbauten Eosandergalerie, von deren Mercier-Cyklus (den

Gobelins mit der Darstellung der Taten des großen

Kurftirsten) die schlanke Vitrinenreihe mit den deutschen

Gläsern sich blitzend abhebt. Und nicht minder glück-

lich war der Einfall, die ehemalige Braunschweigische

Galerie mit ihren Spiegelnischen mit den August Rex-,

Hörold- und Kaendler-Porzellanen zu füllen und den

Hauptstticken der süddeutschen Manufakturen.

Der Kapitelsaal eröffnet die Reihe der Schlüterschen

Festräume. Es war sicher nicht leicht, dem phantasie-

reichen Schlüterschen Barock das richtige kunstgewerb-

liche Gegengewicht zu geben, aber man hat auch dieses

Hemmnis überwunden: im Rittersaal steht jetzt das

mächtige Silber der Sammlung — die allzuschweren

Vitrinen werden wohl einmal duftigeren Gebilden

weichen — im Schweizersaal hängen die deutschen Glas-

malereien des 13. bis 15. Jahrhunderts (sehr zum Nutzen

der Reihe), im einstigen Joachimssaal glänzen die un-

vergleichlichen italienischen Majoliken des Kunstgewerbe-

museums. Die lüstrierten Gubbioteller des Giorgio

Andreoli und die Urbino-Stticke des Francesco Xanto

Avelli und der beiden Fontana passen wunderbar zu den

Trionfi-Gobelins des van Orley, deren Farben die Wände

des Joachimsaales beleben. Schon dieser einzige Raum

unter den siebzig Räumen des Schloßmuseums ist ein

großes Erlebnis.

*) Deutscher Kunstverlag, Berlin.

Gobelingalerie

4

gotischen Leinenstickereien prangen, während der zweite

Raum die frühen Limogessachen usw. beherbergt. Hier

schließt sich die Frühgotik an. Daß übrigens im Schloß-

museum die Nürnberger, ostschweizerischen und flan-

drischen Teppiche weitaus stärker zur Wirkung kommen

als im alten Kunstgev/erbemuseum, das verdient ebenso

vermerkt zu werden wie die Tatsache, daß sich im nord-

deutschen Renaissancezimmer Falkes geliebtes und erst

durch seine Forschung wissenschaftlich gewertetes rhei-

nisches Steinzeug vorzüglich ausnimmt.

Das sind so die Attraktionen des Erdgeschosses.

Im Mittelgeschoß sieht man dann die Kunst der franzö-

sischen Renaissance, des französischen wie des deutschen

Barock und die Interieurschönheiten der bisher kaum

gekannten sogenannten Königskammern, die von Gontard

und Erdmannsdorf aus den Jahren 1787 bis 1790 stammen.

Es war überaus klug, daß man in diesen Räumen nicht

Kunstdinge anhäufte, die nicht am Platze gewesen wären,

sondern daß man einfach hierher ein kleines Möbel

stellte, das nun mit dem Raum wie verwachsen ist,

dorthin eine Bronze, die die Wärme des Raumes erhöht

usw. Und drei Räume sind hier wichtige Sammlungs-

räume: sie bergen das erlesene Berliner Porzellan des

Kunstgewerbemuseums. Den Höhepunkt der Interieur-

Kunst des Mittelgeschosses bildet dann, unserer Meinung

nach, der intime Konzertsaal Gontards in seinem stil-

vollen weiß-goldenen Louis XVI.-Schmuck.

Die Schausammlung aber, wie sie leibt und lebt,

befindet sich eigentlich irn Obergeschoß, von dessen

Weißem Saal der von Falke bearbeitete Führer*) ausgeht.

In den Räumen dieses Geschosses haben der General-

direktor und seine unermüdlichen Mitarbeiter Hermann

S c h m i t z und Ludwig Schnorrvon Carolsfeld

ihre Trümpfe ausgespielt. Reizend machen sich da die

beiden Bronzegruppen am Eingang zu der nach 1707

erbauten Eosandergalerie, von deren Mercier-Cyklus (den

Gobelins mit der Darstellung der Taten des großen

Kurftirsten) die schlanke Vitrinenreihe mit den deutschen

Gläsern sich blitzend abhebt. Und nicht minder glück-

lich war der Einfall, die ehemalige Braunschweigische

Galerie mit ihren Spiegelnischen mit den August Rex-,

Hörold- und Kaendler-Porzellanen zu füllen und den

Hauptstticken der süddeutschen Manufakturen.

Der Kapitelsaal eröffnet die Reihe der Schlüterschen

Festräume. Es war sicher nicht leicht, dem phantasie-

reichen Schlüterschen Barock das richtige kunstgewerb-

liche Gegengewicht zu geben, aber man hat auch dieses

Hemmnis überwunden: im Rittersaal steht jetzt das

mächtige Silber der Sammlung — die allzuschweren

Vitrinen werden wohl einmal duftigeren Gebilden

weichen — im Schweizersaal hängen die deutschen Glas-

malereien des 13. bis 15. Jahrhunderts (sehr zum Nutzen

der Reihe), im einstigen Joachimssaal glänzen die un-

vergleichlichen italienischen Majoliken des Kunstgewerbe-

museums. Die lüstrierten Gubbioteller des Giorgio

Andreoli und die Urbino-Stticke des Francesco Xanto

Avelli und der beiden Fontana passen wunderbar zu den

Trionfi-Gobelins des van Orley, deren Farben die Wände

des Joachimsaales beleben. Schon dieser einzige Raum

unter den siebzig Räumen des Schloßmuseums ist ein

großes Erlebnis.

*) Deutscher Kunstverlag, Berlin.

Gobelingalerie

4