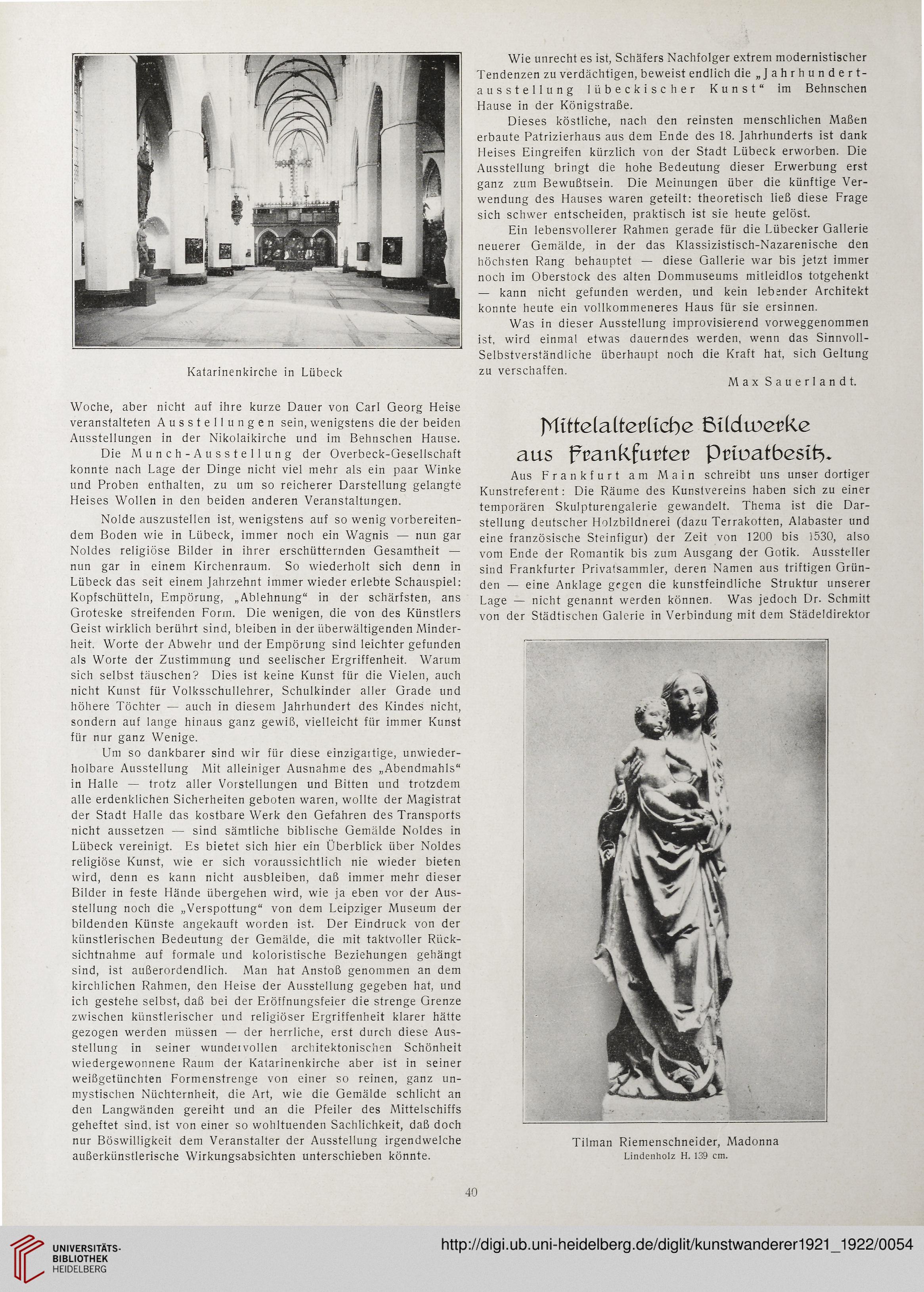

Katarinenkirche in Lübeck

Woche, aber nicht auf ihre kurze Dauer von Carl Georg Heise

veranstalteten Ausstellungen sein, wenigstens die der beiden

Ausstellungen in der Nikolaikirche und im Behnschen Hause.

Die Munch-Ausstellung der Overbeck-Gesellschaft

konnte nach Lage der Dinge nicht viel mehr als ein paar Winke

und Proben enthalten, zu um so reicherer Darstellung gelangte

Heises Wollen in den beiden anderen Veranstaltungen.

Nolde auszustellen ist, wenigstens auf so wenig vorbereiten-

dem Boden wie in Lübeck, immer noch ein Wagnis — nun gar

Noldes religiöse Bilder in ihrer erschütternden Gesamtheit —

nun gar in einem Kirchenraum. So wiederholt sich denn in

Lübeck das seit einem Jahrzehnt immer wieder erlebte Schauspiel:

Kopfschütteln, Empörung, „Ablehnung“ in der schärfsten, ans

Groteske streifenden Forrn. Die wenigen, die von des Künstlers

Geist wirklich berührt sind, bleiben in der überwältigenden Minder-

heit. Worte der Abwehr und der Empörung sind leichter gefunden

als Worte der Zustimmung und seelischer Ergriffenheit. Warum

sich selbst täuschen? Dies ist keine Kunst für die Vielen, auch

nicht Kunst für Volksschullehrer, Schulkinder aller Grade und

höhere Töchter — auch in diesem Jahrhundert des Kindes nicht,

sondern auf Iange hinaus ganz gewiß, vielleicht für immer Kunst

für nur ganz Wenige.

Um so dankbarer sind wir für diese einzigaitige, unwieder-

holbare Ausstellung Mit alleiniger Ausnahme des „Abendmahls“

in Halle — trotz aller Vorstellungen und Bitten und trotzdem

alle erdenklichen Sicherheiten geboten waren, wollte der Magistrat

der Stadt Halle das kostbare Werk den Gefahren des Transports

nicht aussetzen — sind sämtliche biblische Gemälde Noldes in

Lübeck vereinigt. Es bietet sich hier ein Überblick über Noldes

religiöse Kunst, wie er sich voraussichtlich nie wieder bieten

wird, denn es kann nicht ausbleiben, daß immer mehr dieser

Bilder in feste Hände übergehen wird, wie ja eben vor der Aus-

stellung noch die „Verspottung“ von dem Leipziger Museum der

bildenden Künste angekauft worden ist. Der Eindruck von der

kiinstlerischen Bedeutung der Gemälde, die mit taktvoller Rück-

sichtnahme auf formale und koloristische Beziehungen gehängt

sind, ist außerordendlich. Man hat Anstoß genommen an dem

kirchlichen Rahmen, den Heise der Ausstellung gegeben hat, und

ich gestehe selbst, daß bei der Eröffnungsfeier die strenge Grenze

zwischen künstlerischer und religiöser Ergriffenheit klarer hätte

gezogen werden müssen — der herrliche, erst durch diese Aus-

stellung in seiner wundeivollen architektonischen Schönheit

wiedergewonnene Raum der Katarinenkirche aber ist in seiner

weißgetünchten Formenstrenge von einer so reinen, ganz un-

mystischen Nüchternheit, die Art, wie die Gemälde schlicht an

den Langwänden gereiht und an die Pfeiler des Mittelschiffs

geheftet sind, ist von einer so wohltuenden Sachlichkeit, daß doch

nur Böswilligkeit dem Veranstalter der Ausstellung irgendwelche

außerkünstlerische Wirkungsabsichten unterschieben könnte.

Wie unrecht es ist, Schäfers Nachfolger extrem modernistischer

Tendenzen zu verdächtigen, beweist endlich die „Jahrhundert-

ausstellung lübeckischer Kunst“ im Behnschen

Hause in der Königstraße.

Dieses köstliche, nach den reinsten menschlichen Maßen

erbaute Patrizierhaus aus dem Ende des 18. Jahrhunderts ist dank

Heises Eingreifen kürzlich von der Stadt Lübeck erworben. Die

Ausstellung bringt die hohe Bedeutung dieser Erwerbung erst

ganz zum Bewußtsein. Die Meinungen über die künftige Ver-

wendung des Hauses waren geteilt: theoretisch ließ diese Frage

sich schwer entscheiden, praktisch ist sie heute gelöst.

Ein lebensvollerer Rahmen gerade für die Lübecker Gallerie

neuerer Gemälde, in der das Klassizistisch-Nazarenische den

höchsten Rang behauptet — diese Gallerie war bis jetzt immer

noch im Oberstock des alten Dommuseums mitleidlos totgehenkt

— kann nicht gefunden werden, und kein Iebender Architekt

konnte heute ein vollkommeneres Haus für sie ersinnen.

Was in dieser Ausstellung improvisierend vorweggenommen

ist, wird einmal etwas dauerndes werden, wenn das Sinnvoll-

Selbstverständliche überhaupt noch die Kraft hat, sich Geltung

zu verschaffen.

Max Sauerlandt.

JyUttelaltevlicbe Bildtoct’ke

aus pt’ankfut’tet’ Pt’ioatbesitv

Aus Frankfurt am Main schreibt uns unser dortiger

Kunstreferent: Die Räume des Kunstvereins haben sich zu einer

temporären Skulpturengalerie gewandelt. Thema ist die Dar-

stellung deutscher Holzbildnerei (dazu Terrakotten, Alabaster und

eine französische Steinfigur) der Zeit von 1200 bis 1530, also

vom Ende der Romantik bis zum Ausgang der Gotik. Aussteller

sind Frankfurter Privatsammler, deren Namen aus triftigen Grün-

den — eine Anklage gegen die kunstfeindliche Struktur unserer

Lage — nicht genannt werden können. Was jedoch Dr. Schmitt

von der Städtischen Galerie in Verbindung mit dem Städeldirektor

Tilman Riemenschneider, Madonna

Lindenholz H. 139 cm.

40

Woche, aber nicht auf ihre kurze Dauer von Carl Georg Heise

veranstalteten Ausstellungen sein, wenigstens die der beiden

Ausstellungen in der Nikolaikirche und im Behnschen Hause.

Die Munch-Ausstellung der Overbeck-Gesellschaft

konnte nach Lage der Dinge nicht viel mehr als ein paar Winke

und Proben enthalten, zu um so reicherer Darstellung gelangte

Heises Wollen in den beiden anderen Veranstaltungen.

Nolde auszustellen ist, wenigstens auf so wenig vorbereiten-

dem Boden wie in Lübeck, immer noch ein Wagnis — nun gar

Noldes religiöse Bilder in ihrer erschütternden Gesamtheit —

nun gar in einem Kirchenraum. So wiederholt sich denn in

Lübeck das seit einem Jahrzehnt immer wieder erlebte Schauspiel:

Kopfschütteln, Empörung, „Ablehnung“ in der schärfsten, ans

Groteske streifenden Forrn. Die wenigen, die von des Künstlers

Geist wirklich berührt sind, bleiben in der überwältigenden Minder-

heit. Worte der Abwehr und der Empörung sind leichter gefunden

als Worte der Zustimmung und seelischer Ergriffenheit. Warum

sich selbst täuschen? Dies ist keine Kunst für die Vielen, auch

nicht Kunst für Volksschullehrer, Schulkinder aller Grade und

höhere Töchter — auch in diesem Jahrhundert des Kindes nicht,

sondern auf Iange hinaus ganz gewiß, vielleicht für immer Kunst

für nur ganz Wenige.

Um so dankbarer sind wir für diese einzigaitige, unwieder-

holbare Ausstellung Mit alleiniger Ausnahme des „Abendmahls“

in Halle — trotz aller Vorstellungen und Bitten und trotzdem

alle erdenklichen Sicherheiten geboten waren, wollte der Magistrat

der Stadt Halle das kostbare Werk den Gefahren des Transports

nicht aussetzen — sind sämtliche biblische Gemälde Noldes in

Lübeck vereinigt. Es bietet sich hier ein Überblick über Noldes

religiöse Kunst, wie er sich voraussichtlich nie wieder bieten

wird, denn es kann nicht ausbleiben, daß immer mehr dieser

Bilder in feste Hände übergehen wird, wie ja eben vor der Aus-

stellung noch die „Verspottung“ von dem Leipziger Museum der

bildenden Künste angekauft worden ist. Der Eindruck von der

kiinstlerischen Bedeutung der Gemälde, die mit taktvoller Rück-

sichtnahme auf formale und koloristische Beziehungen gehängt

sind, ist außerordendlich. Man hat Anstoß genommen an dem

kirchlichen Rahmen, den Heise der Ausstellung gegeben hat, und

ich gestehe selbst, daß bei der Eröffnungsfeier die strenge Grenze

zwischen künstlerischer und religiöser Ergriffenheit klarer hätte

gezogen werden müssen — der herrliche, erst durch diese Aus-

stellung in seiner wundeivollen architektonischen Schönheit

wiedergewonnene Raum der Katarinenkirche aber ist in seiner

weißgetünchten Formenstrenge von einer so reinen, ganz un-

mystischen Nüchternheit, die Art, wie die Gemälde schlicht an

den Langwänden gereiht und an die Pfeiler des Mittelschiffs

geheftet sind, ist von einer so wohltuenden Sachlichkeit, daß doch

nur Böswilligkeit dem Veranstalter der Ausstellung irgendwelche

außerkünstlerische Wirkungsabsichten unterschieben könnte.

Wie unrecht es ist, Schäfers Nachfolger extrem modernistischer

Tendenzen zu verdächtigen, beweist endlich die „Jahrhundert-

ausstellung lübeckischer Kunst“ im Behnschen

Hause in der Königstraße.

Dieses köstliche, nach den reinsten menschlichen Maßen

erbaute Patrizierhaus aus dem Ende des 18. Jahrhunderts ist dank

Heises Eingreifen kürzlich von der Stadt Lübeck erworben. Die

Ausstellung bringt die hohe Bedeutung dieser Erwerbung erst

ganz zum Bewußtsein. Die Meinungen über die künftige Ver-

wendung des Hauses waren geteilt: theoretisch ließ diese Frage

sich schwer entscheiden, praktisch ist sie heute gelöst.

Ein lebensvollerer Rahmen gerade für die Lübecker Gallerie

neuerer Gemälde, in der das Klassizistisch-Nazarenische den

höchsten Rang behauptet — diese Gallerie war bis jetzt immer

noch im Oberstock des alten Dommuseums mitleidlos totgehenkt

— kann nicht gefunden werden, und kein Iebender Architekt

konnte heute ein vollkommeneres Haus für sie ersinnen.

Was in dieser Ausstellung improvisierend vorweggenommen

ist, wird einmal etwas dauerndes werden, wenn das Sinnvoll-

Selbstverständliche überhaupt noch die Kraft hat, sich Geltung

zu verschaffen.

Max Sauerlandt.

JyUttelaltevlicbe Bildtoct’ke

aus pt’ankfut’tet’ Pt’ioatbesitv

Aus Frankfurt am Main schreibt uns unser dortiger

Kunstreferent: Die Räume des Kunstvereins haben sich zu einer

temporären Skulpturengalerie gewandelt. Thema ist die Dar-

stellung deutscher Holzbildnerei (dazu Terrakotten, Alabaster und

eine französische Steinfigur) der Zeit von 1200 bis 1530, also

vom Ende der Romantik bis zum Ausgang der Gotik. Aussteller

sind Frankfurter Privatsammler, deren Namen aus triftigen Grün-

den — eine Anklage gegen die kunstfeindliche Struktur unserer

Lage — nicht genannt werden können. Was jedoch Dr. Schmitt

von der Städtischen Galerie in Verbindung mit dem Städeldirektor

Tilman Riemenschneider, Madonna

Lindenholz H. 139 cm.

40