Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 3./4.1921/22

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0075

DOI issue:

1. Oktoberheft

DOI article:Pazaurek, Gustav Edmund: Ludwigsburger Porzellanfiguren

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0075

möglich wäre, wenn er sich nicht tatsächlich längere

Zeit in Ludwigsburg aufgehalten hätte. In den Hof-

kalendern fehlt dagegen sein Name, ebenso in den Fabriks-

akten. Was aber entscheidender ist: Keine von allen

Ludwigsburger Figuren weist aber jene charakteristischen

Merkmale auf, die dem graziösesten deutschen Rokoko-

plastiker eigen sind und seine Nymphenburger Serie zu

den wertvollsten Kunstleistungen des ganzen 18. Jahr-

hunderts stempelt. Und trotzdem wurde immer wieder

versucht, dem Bustelli (oder Pustelli oder Pastelli), unter

dem sich Balet eine ganz andere Persönlichkeit vorstellte,

ganze Serien zuzuteilen. In diesen Fehler verfällt der

Verfasser des neuesten Buches über „Ludwigs-

burger Porzellanfiguren“, der derzeitige

Assistent an der Stuttgarter Staatssammlung Dr. Hans

Christ (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1921) nicht,

indem er sich wohlweislich an den inzwischen erschie-

nenen Hauptaufsatz über dieses Gebiet hält und die

durchaus begründeten Ansichten Otto von Falkes herüber-

nimmt, also Bustelii ausscheidet und das Werk Beyers

entsprechend abrundet. Nach dieser Richtung ist also

auf alle Fälle ein Fortschritt zu verzeichnen.

Aber die Aufteilung des vorhandenen Bestandes auf

die urkundlich festzustellenden Modelleure und Ober-

modellmeister ist so schwierig, daß wir den Vorschlägen

von Christ, die manchmal denen Balets an Kühnheit

nicht nachstehen, nicht immer zu folgen vermögen.

Christ fühlt es offenbar selbst, daß das ganze Kapitel

noch nicht genügend erhellt ist, sonst hätte er nicht drei

neue Namen eingeführt, nämlich den Modelleur des

„Apolloleuchters“, hinter welchem er Johann Götz ver-

mutet, während er den gleichzeitigen Plastiker J. G.Trothe

zum Unterschied von Balet ausscheidet, ferner einen

„Modelleur der Tanzgruppen“, den er aber sofort selbst

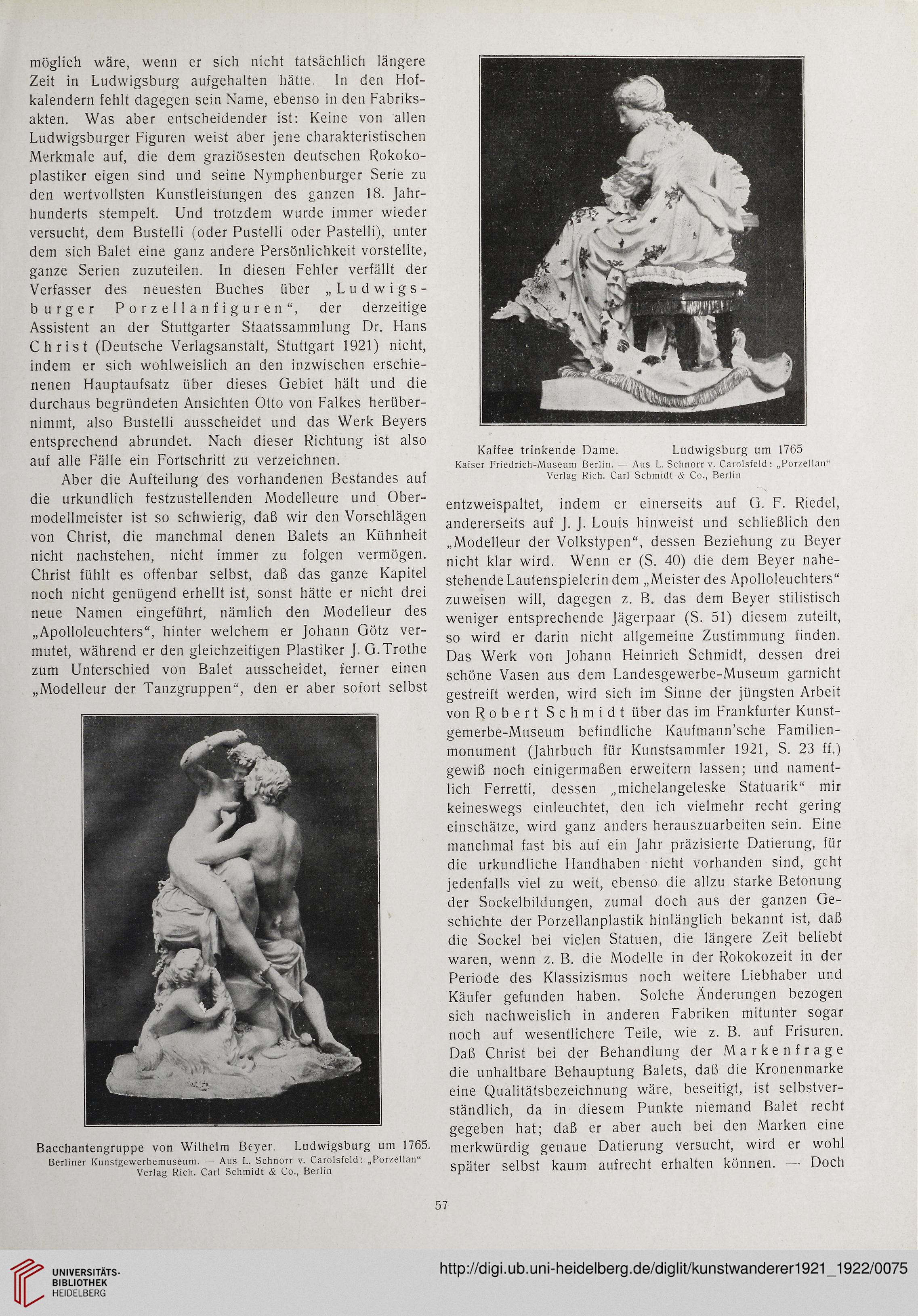

Bacchantengruppe von Wilhelm Beyer. Ludwigsburg um 1765.

Berliner Kunstgewerbemuseum. — Aus L. Schnorr v. Carolsfeld: „Porzellan“

Verlag Ricli. Carl Schmidt & Co., Berlin

Kaffee trinkende Dame. Ludwigsburg um 1765

Kaiser Friedrich-Museum Berlin. — Aus L. Schnorr v. Carolsfeld: „Porzellan“

Verlag Rich. Carl Schmidt & Co., Berlin

entzweispaltet, indem er einerseits auf G. F. Riedel,

andererseits auf J. J. Louis hinweist und schließlich den

„Modelleur der Volkstypen“, dessen Beziehung zu Beyer

nicht klar wird. Wenn er (S. 40) die dem Beyer nahe-

stehende Lautenspielerin dem „Meister des Apolloleuchters“

zuweisen will, dagegen z. B. das dem Beyer stilistisch

weniger entsprechende Jägerpaar (S. 51) diesem zuteilt,

so wird er darin nicht allgemeine Zustimmung finden.

Das Werk von Johann Heinrich Schmidt, dessen drei

schöne Vasen aus dem Landesgewerbe-Museum garnicht

gestreift werden, wird sich im Sinne der jüngsten Arbeit

von Robert Schmidt über das im Frankfurter Kunst-

gemerbe-Museum befindliche Kaufmann’sche Familien-

monument (Jahrbuch für Kunstsammler 1921, S. 23 ff.)

gewiß noch einigermaßen erweitern lassen; und nament-

lich Ferretti, dessen „michelangeleske Statuarik“ mir

keineswegs einleuchtet, den ich vielmehr recht gering

einschätze, wird ganz anders herauszuarbeiten sein. Eine

manchmal fast bis auf ein Jahr präzisierte Datierung, für

die urkundliche Handhaben nicht vorhanden sind, geht

jedenfalls viel zu weit, ebenso die allzu starke Betonung

der Sockelbildungen, zumal doch aus der ganzen Ge-

schichte der Porzellanplastik hinlänglich bekannt ist, daß

die Sockel bei vielen Statuen, die längere Zeit beliebt

waren, wenn z. B. die Modelle in der Rokokozeit in der

Periode des Klassizismus noch weitere Liebhaber und

Käufer gefunden haben. Solche Änderungen bezogen

sich nachweislich in anderen Fabriken mitunter sogar

noch auf wesentlichere Teile, wie z. B. auf Frisuren.

Daß Christ bei der Behandiung der Markenfrage

die unhaltbare Behauptung Balets, daß die Kronenmarke

eine Qualitätsbezeichnung wäre, beseitigt, ist selbstver-

ständlich, da in diesem Punkte niemand Balet recht

gegeben hat; daß er aber auch bei den Marken eine

merkwürdig genaue Datierung versucht, wird er wohl

später selbst kaum aufrecht erhalten können. — Doch

57

Zeit in Ludwigsburg aufgehalten hätte. In den Hof-

kalendern fehlt dagegen sein Name, ebenso in den Fabriks-

akten. Was aber entscheidender ist: Keine von allen

Ludwigsburger Figuren weist aber jene charakteristischen

Merkmale auf, die dem graziösesten deutschen Rokoko-

plastiker eigen sind und seine Nymphenburger Serie zu

den wertvollsten Kunstleistungen des ganzen 18. Jahr-

hunderts stempelt. Und trotzdem wurde immer wieder

versucht, dem Bustelli (oder Pustelli oder Pastelli), unter

dem sich Balet eine ganz andere Persönlichkeit vorstellte,

ganze Serien zuzuteilen. In diesen Fehler verfällt der

Verfasser des neuesten Buches über „Ludwigs-

burger Porzellanfiguren“, der derzeitige

Assistent an der Stuttgarter Staatssammlung Dr. Hans

Christ (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1921) nicht,

indem er sich wohlweislich an den inzwischen erschie-

nenen Hauptaufsatz über dieses Gebiet hält und die

durchaus begründeten Ansichten Otto von Falkes herüber-

nimmt, also Bustelii ausscheidet und das Werk Beyers

entsprechend abrundet. Nach dieser Richtung ist also

auf alle Fälle ein Fortschritt zu verzeichnen.

Aber die Aufteilung des vorhandenen Bestandes auf

die urkundlich festzustellenden Modelleure und Ober-

modellmeister ist so schwierig, daß wir den Vorschlägen

von Christ, die manchmal denen Balets an Kühnheit

nicht nachstehen, nicht immer zu folgen vermögen.

Christ fühlt es offenbar selbst, daß das ganze Kapitel

noch nicht genügend erhellt ist, sonst hätte er nicht drei

neue Namen eingeführt, nämlich den Modelleur des

„Apolloleuchters“, hinter welchem er Johann Götz ver-

mutet, während er den gleichzeitigen Plastiker J. G.Trothe

zum Unterschied von Balet ausscheidet, ferner einen

„Modelleur der Tanzgruppen“, den er aber sofort selbst

Bacchantengruppe von Wilhelm Beyer. Ludwigsburg um 1765.

Berliner Kunstgewerbemuseum. — Aus L. Schnorr v. Carolsfeld: „Porzellan“

Verlag Ricli. Carl Schmidt & Co., Berlin

Kaffee trinkende Dame. Ludwigsburg um 1765

Kaiser Friedrich-Museum Berlin. — Aus L. Schnorr v. Carolsfeld: „Porzellan“

Verlag Rich. Carl Schmidt & Co., Berlin

entzweispaltet, indem er einerseits auf G. F. Riedel,

andererseits auf J. J. Louis hinweist und schließlich den

„Modelleur der Volkstypen“, dessen Beziehung zu Beyer

nicht klar wird. Wenn er (S. 40) die dem Beyer nahe-

stehende Lautenspielerin dem „Meister des Apolloleuchters“

zuweisen will, dagegen z. B. das dem Beyer stilistisch

weniger entsprechende Jägerpaar (S. 51) diesem zuteilt,

so wird er darin nicht allgemeine Zustimmung finden.

Das Werk von Johann Heinrich Schmidt, dessen drei

schöne Vasen aus dem Landesgewerbe-Museum garnicht

gestreift werden, wird sich im Sinne der jüngsten Arbeit

von Robert Schmidt über das im Frankfurter Kunst-

gemerbe-Museum befindliche Kaufmann’sche Familien-

monument (Jahrbuch für Kunstsammler 1921, S. 23 ff.)

gewiß noch einigermaßen erweitern lassen; und nament-

lich Ferretti, dessen „michelangeleske Statuarik“ mir

keineswegs einleuchtet, den ich vielmehr recht gering

einschätze, wird ganz anders herauszuarbeiten sein. Eine

manchmal fast bis auf ein Jahr präzisierte Datierung, für

die urkundliche Handhaben nicht vorhanden sind, geht

jedenfalls viel zu weit, ebenso die allzu starke Betonung

der Sockelbildungen, zumal doch aus der ganzen Ge-

schichte der Porzellanplastik hinlänglich bekannt ist, daß

die Sockel bei vielen Statuen, die längere Zeit beliebt

waren, wenn z. B. die Modelle in der Rokokozeit in der

Periode des Klassizismus noch weitere Liebhaber und

Käufer gefunden haben. Solche Änderungen bezogen

sich nachweislich in anderen Fabriken mitunter sogar

noch auf wesentlichere Teile, wie z. B. auf Frisuren.

Daß Christ bei der Behandiung der Markenfrage

die unhaltbare Behauptung Balets, daß die Kronenmarke

eine Qualitätsbezeichnung wäre, beseitigt, ist selbstver-

ständlich, da in diesem Punkte niemand Balet recht

gegeben hat; daß er aber auch bei den Marken eine

merkwürdig genaue Datierung versucht, wird er wohl

später selbst kaum aufrecht erhalten können. — Doch

57