Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 3./4.1921/22

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0098

DOI Heft:

2. Oktoberheft

DOI Artikel:Baum, Julius: Die Zürchner Ausstellung, [1]

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0098

betung der Könige (Nr. 20, Abb.

des hl. Stephanus (Nr. 19) aus

Merkmale des Stiles um 1420.

Anbetung, mit Krippe, doch

ohne weitere räumliche

Tiefe, gibt es in der bayrisch-

tirolischen Malerei Paral-

lelen, z. B. in einer aus

Brixen stammenden Anbe-

tung des Freisinger Klerikal-

seminares4). Das Motiv

des auf den Stern weisenden

Engels wird allerdings ge-

rade am Oberrheine beson-

ders häufig verwendet, z. B.

in den Deckenbildern der

Krypta des Basler Mün-

sters5), und auch der Stil

der Tafeln weist eher auf

alemannische, denn auf bay-

rische Herkunft. Dem Stile

nach könnte eher eine

aus Privatbesitz stammende

Muttergottes im Rosengarten

(Nr. 170), im Vorwurf der

Solothurner Maria verwandt,

bayrischen Ursprunges sein.

Eine hl. Sippe (Nr. 34) gilt

im Katalog als böhmisch.

Sicher oberrheinisch hin-

gegen sind zwei schlecht er-

haltene, derGottfried-Keller-

Stiftung gehö-

rige, gewöhn-

lich in der

Basler Kunst-

sammlungver-

wahrte (dort

Nr. 463, 464)

Tafeln mit je

sechs Passi-

onsszenen(Nr.

168, 164").

Nordschwei-

zerisch ist

auch ein Bild

mit Dar-

stellungen aus

dem Leben des

1) und eine Steinigung graphisch schwer zu deutenden Überfall auf heilige Frauen

Privatbesitz zeigen die tessinischer Herkunft und ausgesprochen oberitalienischer

Zur Komposition der Prägung zur Verfügung gestellt (Nr. 169 ")• Zu den

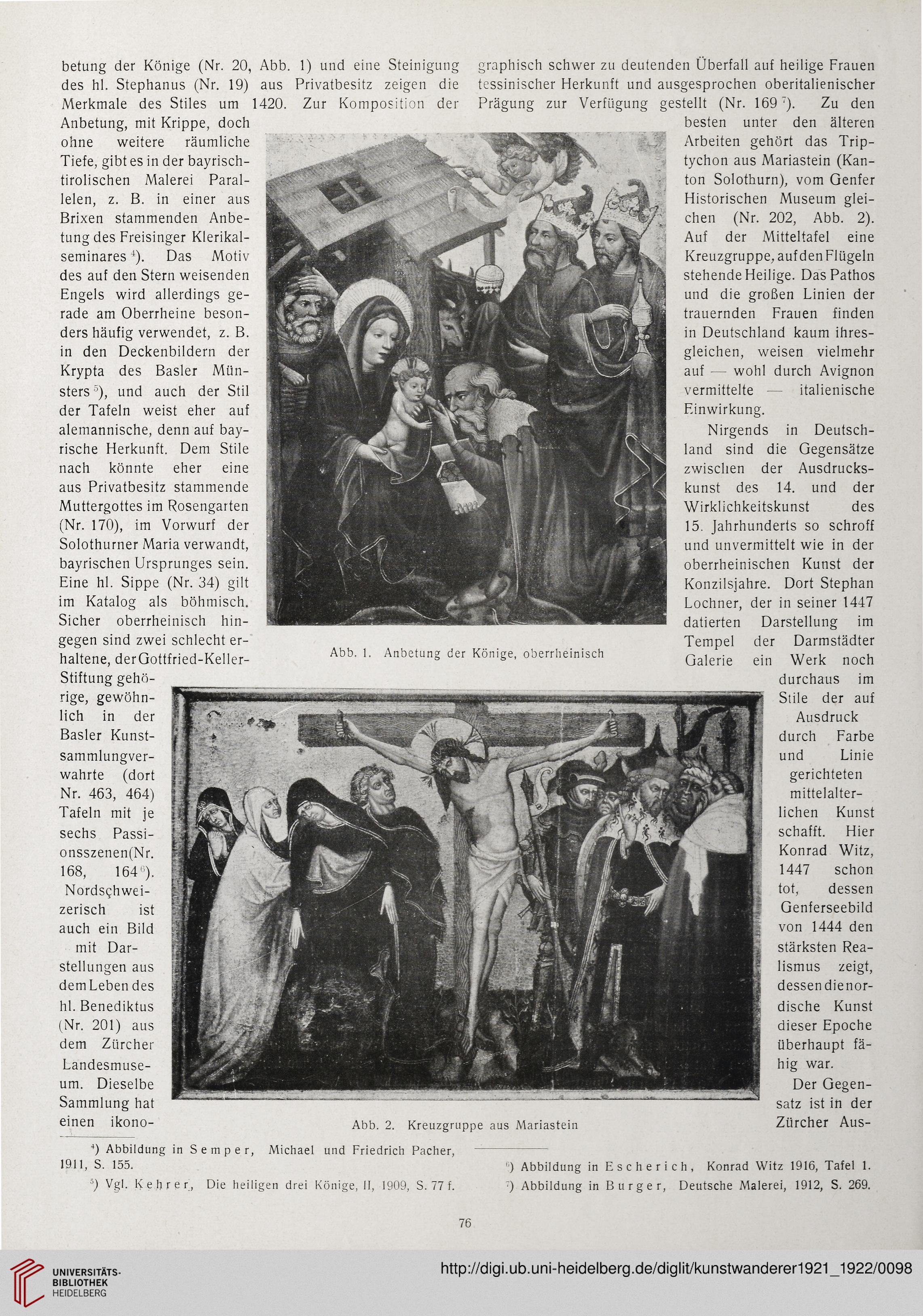

besten unter den älteren

Arbeiten gehört das Trip-

tychon aus Mariastein (Kan-

ton Solothurn), vom Genfer

Historischen Museum glei-

chen (Nr. 202, Abb. 2).

Auf der Mitteltafel eine

Kreuzgruppe, auf den Flügeln

stehende Heilige. Das Pathos

und die großen Linien der

trauernden Frauen finden

in Deutschland kaum ihres-

gleichen, weisen vielmehr

auf —- wohl durch Avignon

vermittelte — italienische

Einwirkung.

Nirgends in Deutsch-

land sind die Gegensätze

zwischen der Ausdrucks-

kunst des 14. und der

Wirklichkeitskunst des

15. Jahrhunderts so schroff

und unvermittelt wie in der

oberrheinischen Kunst der

Konzilsjahre. Dort Stephan

Lochner, der in seiner 1447

datierten Darstellung im

Tempel der Darmstädter

Galerie ein Werk noch

durchaus im

Stile der auf

Ausdruck

durch Farbe

und Linie

gerichteten

mittelalter-

lichen Kunst

schafft. Hier

Konrad Witz,

1447 schon

tot, dessen

Genferseebild

von 1444 den

dische Kunst

dieser Epoche

überhaupt fä-

hig war.

Der Gegen-

satz ist in der

Zürcher Aus-

Abb, 1. Anbetung der Könige, oberrheinisch

Abb. 2. Kreuzgruppe aus Mariastein

hl. Benediktus

(Nr. 201) aus

dem Zürcher

Landesmuse-

um. Dieselbe

Sammlung hat

einen ikono-

4) Abbildung in S e m p e r, Michael und Friedrich Pacher,

1911, S. 155.

ö) Vgl. Kehrer, Die heiligen drei Könige, II, 1909, S. 77 f.

stärksten Rea-

lismus zeigt,

dessendienor-

76

') Abbildung in Escherich, Konrad Witz 1916, Tafel 1.

7) Abbildung in Burger, Deutsche Malerei, 1912, S. 269.

des hl. Stephanus (Nr. 19) aus

Merkmale des Stiles um 1420.

Anbetung, mit Krippe, doch

ohne weitere räumliche

Tiefe, gibt es in der bayrisch-

tirolischen Malerei Paral-

lelen, z. B. in einer aus

Brixen stammenden Anbe-

tung des Freisinger Klerikal-

seminares4). Das Motiv

des auf den Stern weisenden

Engels wird allerdings ge-

rade am Oberrheine beson-

ders häufig verwendet, z. B.

in den Deckenbildern der

Krypta des Basler Mün-

sters5), und auch der Stil

der Tafeln weist eher auf

alemannische, denn auf bay-

rische Herkunft. Dem Stile

nach könnte eher eine

aus Privatbesitz stammende

Muttergottes im Rosengarten

(Nr. 170), im Vorwurf der

Solothurner Maria verwandt,

bayrischen Ursprunges sein.

Eine hl. Sippe (Nr. 34) gilt

im Katalog als böhmisch.

Sicher oberrheinisch hin-

gegen sind zwei schlecht er-

haltene, derGottfried-Keller-

Stiftung gehö-

rige, gewöhn-

lich in der

Basler Kunst-

sammlungver-

wahrte (dort

Nr. 463, 464)

Tafeln mit je

sechs Passi-

onsszenen(Nr.

168, 164").

Nordschwei-

zerisch ist

auch ein Bild

mit Dar-

stellungen aus

dem Leben des

1) und eine Steinigung graphisch schwer zu deutenden Überfall auf heilige Frauen

Privatbesitz zeigen die tessinischer Herkunft und ausgesprochen oberitalienischer

Zur Komposition der Prägung zur Verfügung gestellt (Nr. 169 ")• Zu den

besten unter den älteren

Arbeiten gehört das Trip-

tychon aus Mariastein (Kan-

ton Solothurn), vom Genfer

Historischen Museum glei-

chen (Nr. 202, Abb. 2).

Auf der Mitteltafel eine

Kreuzgruppe, auf den Flügeln

stehende Heilige. Das Pathos

und die großen Linien der

trauernden Frauen finden

in Deutschland kaum ihres-

gleichen, weisen vielmehr

auf —- wohl durch Avignon

vermittelte — italienische

Einwirkung.

Nirgends in Deutsch-

land sind die Gegensätze

zwischen der Ausdrucks-

kunst des 14. und der

Wirklichkeitskunst des

15. Jahrhunderts so schroff

und unvermittelt wie in der

oberrheinischen Kunst der

Konzilsjahre. Dort Stephan

Lochner, der in seiner 1447

datierten Darstellung im

Tempel der Darmstädter

Galerie ein Werk noch

durchaus im

Stile der auf

Ausdruck

durch Farbe

und Linie

gerichteten

mittelalter-

lichen Kunst

schafft. Hier

Konrad Witz,

1447 schon

tot, dessen

Genferseebild

von 1444 den

dische Kunst

dieser Epoche

überhaupt fä-

hig war.

Der Gegen-

satz ist in der

Zürcher Aus-

Abb, 1. Anbetung der Könige, oberrheinisch

Abb. 2. Kreuzgruppe aus Mariastein

hl. Benediktus

(Nr. 201) aus

dem Zürcher

Landesmuse-

um. Dieselbe

Sammlung hat

einen ikono-

4) Abbildung in S e m p e r, Michael und Friedrich Pacher,

1911, S. 155.

ö) Vgl. Kehrer, Die heiligen drei Könige, II, 1909, S. 77 f.

stärksten Rea-

lismus zeigt,

dessendienor-

76

') Abbildung in Escherich, Konrad Witz 1916, Tafel 1.

7) Abbildung in Burger, Deutsche Malerei, 1912, S. 269.