Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 3./4.1921/22

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0492

DOI Heft:

2. Maiheft

DOI Artikel:Schumann, Paul: Anton Graff als Landschafter

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0492

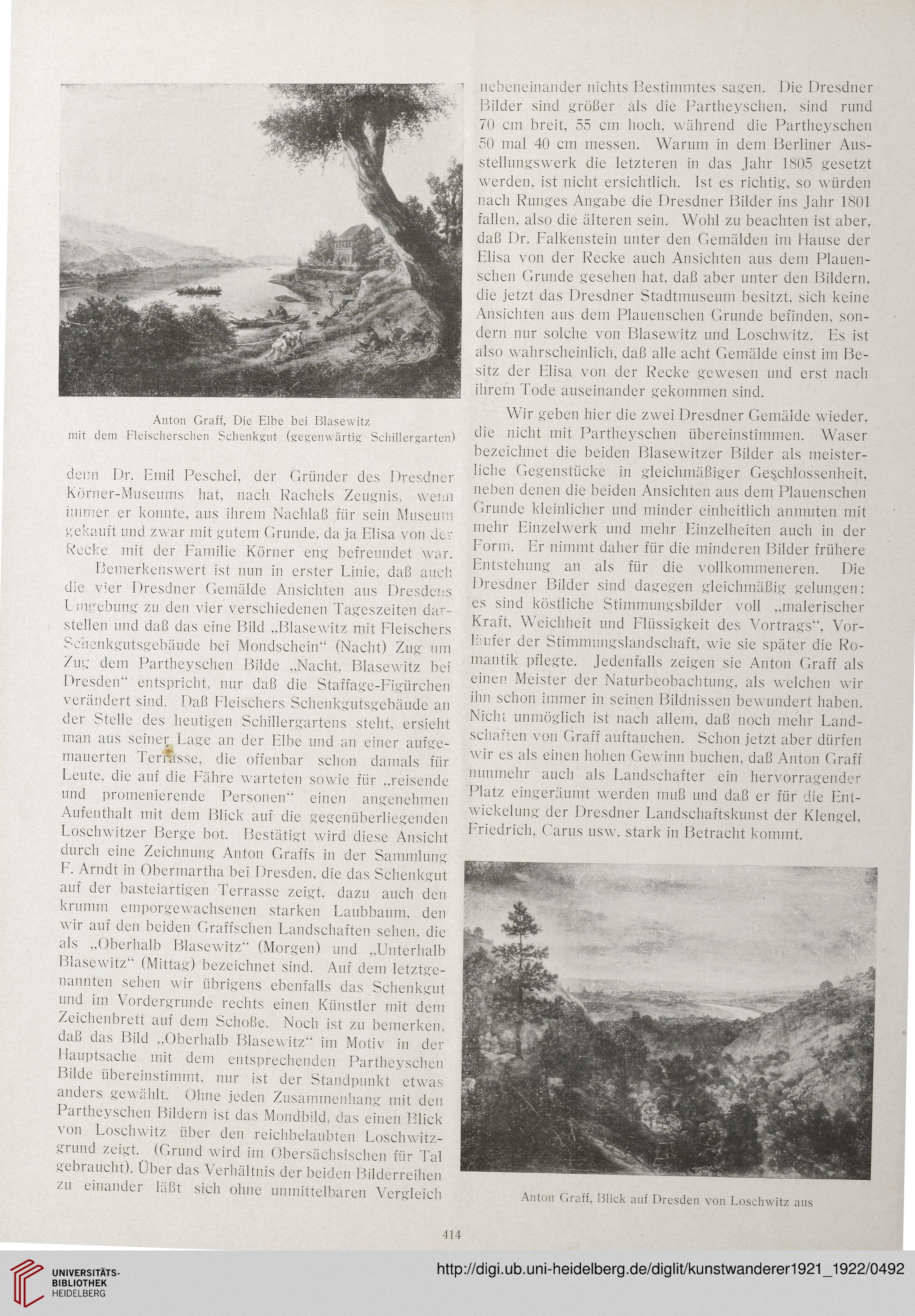

Anton Graff, Die Elbe bei Blasewitz

mit dem Fleischerschen Schenkgut (gegenwärtig Schillergarten)

defm Dr. Emil Peschel, der Griinder des Dresdner

Körner-Museums hat, nach Rachels Zeugnis, weun

immer er konnte, aus ihrem Nachlaß ftir sein Museum

Rekauft und zwar mit gutem Grunde, da ja Elisa von der

Recke mit der Familie Körner eng befreundet war.

Bemerkenswert ist nun in erster Linie, daß auch

die vier Dresdner Gemälde Ansichten aus Dresdens

Emrebung zu den vier verschiedenen Tageszeiten dar-

stellen und daß das eine Bild „Blasewitz mit Fleischers

Schenkgutsgebäude bei Mondschein“ (Nacht) Zug um

Zug dem Partheyschen Bilde „Nacht, Blasewitz bei

Dresden“ entspricht, nur daß die Staffage-Figürchen

verändert sind. Daß Fleischers Schenkgutsgebäude an

der Stelle des heutigen Schillergartens steht, ersieht

man aus seiner Lage an der Elbe und an einer aufge-

mauerten Terrasse, die offenbar sclion damals fiir

Leute, die auf die Fähre warteten sowie ftir „reisende

und promenierende Personen“ einen angenehmen

Aufenthalt mit dem Blick auf die gegenüberliegenden

Loschwitzer Berge bot. Bestätigt wird diese Ansicht

durch eine Zeiclmung Anton Graffs in der Sammlung

F. Arndt in Obermartha bei Dresden, die das Schenkgut

auf der basteiartigen Terrasse zeigt, daztt auch den

krumm emporgewachsenen starken Laubbaum, den

wir auf den beiden Graffschen Landschaften sehen, die

als „Oberhalb Blasewitz“ (Morgen) und „Unterhalb

Blasewitz" (Mittag) bezeichnet sind. Auf dem letztge-

nannten sehen wir übrigens ebenfalls das Schenkgut

und im Vordergrunde rechts einen Künstler mit dem

Zeichenbrett auf dem Schoße. Noch ist zu bemerken,

daß das Bild „Oberhalb Blasewitz“ im Motiv in der

Hauptsache mit dem entsprechenden Partheyschen

Büde übereinstimmt, nur ist der Standpunkt etwas

anders gewählt. Ohne jeden Zusammenhang mit den

Partheyschen Bildern ist das Mondbild, das einen Blick

von Loschwitz über den reichbelaubten Loschwitz-

grund zeigt. (Grund wird im Obersächsischen für Tal

gebiaucht). Über das Verhältnis der beiden Bilderreihen

zu einander läßt sich olme unmittelbaren Vergleich

nebeneinander nichts Bestimmtes sagen. Die Dresdner

Bilder sind größer als die Partheyschen, sind rund

70 cm breit, 55 cm hoch, während die Partheyschen

50 mal 40 cm messen. Warum in dem Berliner Aus-

stellungswerk die letzteren in das Jahr 1805 gesetzt

werden, ist nicht ersichtlich. Ist es richtig, so würden

nach Runges Angabe die Dresdner Bilder ins Jahr 1801

fallen, also die älteren sein. Wolil zu beachten ist aber,

daß Dr. Falkenstein unter den Gemälden im Hause der

Elisa von der Recke auch Ansichten aus dem Plauen-

schen Grunde gesehen hat, daß aber unter den Bildern,

die jetzt das Dresdner Stadtmuseum besitzt, sich keine

Ansichten aus dem Plauenschen Grunde befinden, son-

dern nur solche von Blasewitz und Loschwitz. Fs ist

also wahrscheinlich, daß alle acht Gemälde einst im Be-

sitz der Elisa von der Recke gewesen und erst nach

ihrem Tode auseinander gekommen sind.

Wir geben hier die zwei Dresdner Gemälde wieder,

die nicht mit Partheyschen übereinstimmen. Waser

bezeichnet die beiden Blasewitzer Bilder als meister-

liche Gegenstücke in gleichmäßiger Geschlossenheit,

neben denen die beiden Ansichten aus dem Plauenschen

Grunde kleinlicher und minder einheitlich anmuten mit

mehr Einzelwerk und mehr Einzelheiten auch in der

Form. Er nimmt daher für die minderen Bilder frühere

Entstehung an als ftir die vollkommeneren. Die

Dresdner Bilder sind dagegen gleichmäßig gelungen:

es sind köstliche Stimmungsbilder voll „malerischer

Kraft, Weichheit und Flüssigkeit des Vortrags“, Vor-

läufer der Stimmnngslandschaft, wie sie später die Ro-

mantik pflegte. Jedenfalls zeigen sie Anton Graff als

einen Meister der Naturbeobachtung, als welchen wir

ihn schon immer in seinen Bildnissen bewundert haben.

Nrcht unmöglich ist nacli allem, daß noch mehr Land-

schaften von Graff auftauchen. Schon jetzt aber dürfen

wir es als einen hohen Gewinn buchen, daß Anton Graff

nunmehr auch als Landschafter ein hervorragender

Platz eingeräumt werden muß und daß er für die Ent-

wickelung der Dresdner Landschaftskunst der Klengel,

Friedrich, Carus usw. stark in Betracht kommt.

Anton Graff, Blick auf Dresden von Loschwitz aus

414

mit dem Fleischerschen Schenkgut (gegenwärtig Schillergarten)

defm Dr. Emil Peschel, der Griinder des Dresdner

Körner-Museums hat, nach Rachels Zeugnis, weun

immer er konnte, aus ihrem Nachlaß ftir sein Museum

Rekauft und zwar mit gutem Grunde, da ja Elisa von der

Recke mit der Familie Körner eng befreundet war.

Bemerkenswert ist nun in erster Linie, daß auch

die vier Dresdner Gemälde Ansichten aus Dresdens

Emrebung zu den vier verschiedenen Tageszeiten dar-

stellen und daß das eine Bild „Blasewitz mit Fleischers

Schenkgutsgebäude bei Mondschein“ (Nacht) Zug um

Zug dem Partheyschen Bilde „Nacht, Blasewitz bei

Dresden“ entspricht, nur daß die Staffage-Figürchen

verändert sind. Daß Fleischers Schenkgutsgebäude an

der Stelle des heutigen Schillergartens steht, ersieht

man aus seiner Lage an der Elbe und an einer aufge-

mauerten Terrasse, die offenbar sclion damals fiir

Leute, die auf die Fähre warteten sowie ftir „reisende

und promenierende Personen“ einen angenehmen

Aufenthalt mit dem Blick auf die gegenüberliegenden

Loschwitzer Berge bot. Bestätigt wird diese Ansicht

durch eine Zeiclmung Anton Graffs in der Sammlung

F. Arndt in Obermartha bei Dresden, die das Schenkgut

auf der basteiartigen Terrasse zeigt, daztt auch den

krumm emporgewachsenen starken Laubbaum, den

wir auf den beiden Graffschen Landschaften sehen, die

als „Oberhalb Blasewitz“ (Morgen) und „Unterhalb

Blasewitz" (Mittag) bezeichnet sind. Auf dem letztge-

nannten sehen wir übrigens ebenfalls das Schenkgut

und im Vordergrunde rechts einen Künstler mit dem

Zeichenbrett auf dem Schoße. Noch ist zu bemerken,

daß das Bild „Oberhalb Blasewitz“ im Motiv in der

Hauptsache mit dem entsprechenden Partheyschen

Büde übereinstimmt, nur ist der Standpunkt etwas

anders gewählt. Ohne jeden Zusammenhang mit den

Partheyschen Bildern ist das Mondbild, das einen Blick

von Loschwitz über den reichbelaubten Loschwitz-

grund zeigt. (Grund wird im Obersächsischen für Tal

gebiaucht). Über das Verhältnis der beiden Bilderreihen

zu einander läßt sich olme unmittelbaren Vergleich

nebeneinander nichts Bestimmtes sagen. Die Dresdner

Bilder sind größer als die Partheyschen, sind rund

70 cm breit, 55 cm hoch, während die Partheyschen

50 mal 40 cm messen. Warum in dem Berliner Aus-

stellungswerk die letzteren in das Jahr 1805 gesetzt

werden, ist nicht ersichtlich. Ist es richtig, so würden

nach Runges Angabe die Dresdner Bilder ins Jahr 1801

fallen, also die älteren sein. Wolil zu beachten ist aber,

daß Dr. Falkenstein unter den Gemälden im Hause der

Elisa von der Recke auch Ansichten aus dem Plauen-

schen Grunde gesehen hat, daß aber unter den Bildern,

die jetzt das Dresdner Stadtmuseum besitzt, sich keine

Ansichten aus dem Plauenschen Grunde befinden, son-

dern nur solche von Blasewitz und Loschwitz. Fs ist

also wahrscheinlich, daß alle acht Gemälde einst im Be-

sitz der Elisa von der Recke gewesen und erst nach

ihrem Tode auseinander gekommen sind.

Wir geben hier die zwei Dresdner Gemälde wieder,

die nicht mit Partheyschen übereinstimmen. Waser

bezeichnet die beiden Blasewitzer Bilder als meister-

liche Gegenstücke in gleichmäßiger Geschlossenheit,

neben denen die beiden Ansichten aus dem Plauenschen

Grunde kleinlicher und minder einheitlich anmuten mit

mehr Einzelwerk und mehr Einzelheiten auch in der

Form. Er nimmt daher für die minderen Bilder frühere

Entstehung an als ftir die vollkommeneren. Die

Dresdner Bilder sind dagegen gleichmäßig gelungen:

es sind köstliche Stimmungsbilder voll „malerischer

Kraft, Weichheit und Flüssigkeit des Vortrags“, Vor-

läufer der Stimmnngslandschaft, wie sie später die Ro-

mantik pflegte. Jedenfalls zeigen sie Anton Graff als

einen Meister der Naturbeobachtung, als welchen wir

ihn schon immer in seinen Bildnissen bewundert haben.

Nrcht unmöglich ist nacli allem, daß noch mehr Land-

schaften von Graff auftauchen. Schon jetzt aber dürfen

wir es als einen hohen Gewinn buchen, daß Anton Graff

nunmehr auch als Landschafter ein hervorragender

Platz eingeräumt werden muß und daß er für die Ent-

wickelung der Dresdner Landschaftskunst der Klengel,

Friedrich, Carus usw. stark in Betracht kommt.

Anton Graff, Blick auf Dresden von Loschwitz aus

414