Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 1.1919/20

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0337

DOI issue:

1. Maiheft

DOI article:Pazaurek, Gustav Edmund: Württembergische Glas- und Edelsteinschneider, [4]: eine Untersuchung

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0337

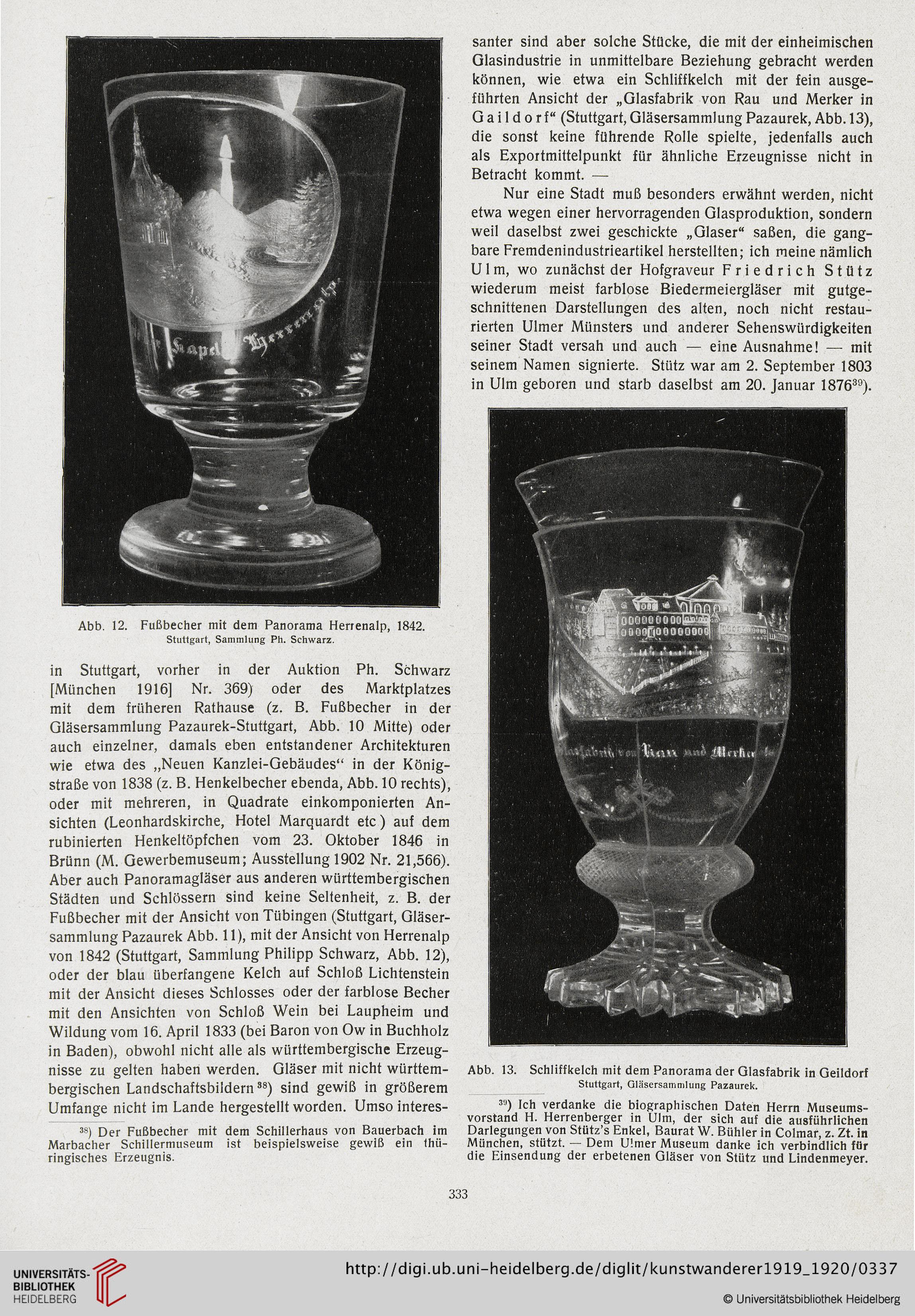

santer sind aber solche Stücke, die mit der einheimischen

Glasindustrie in unmittelbare Beziehung gebracht werden

können, wie etwa ein Schliffkelch mit der fein ausge-

führten Ansicht der „Glasfabrik von Rau und Merker in

Gaildorf“ (Stuttgart, Gläsersammlung Pazaurek, Abb. 13),

die sonst keine führende Rolle spielte, jedenfalls auch

als Exportmittelpunkt für ähnliche Erzeugnisse nicht in

Betracht kommt. —

Nur eine Stadt muß besonders erwähnt werden, nicht

etwa wegen einer hervorragenden Glasproduktion, sondern

weil daselbst zwei geschickte „Glaser“ saßen, die gang-

bare Fremdenindustrieartikel herstellten; ich meine nämlich

Ulm, wo zunächst der Hofgraveur Friedrich Stütz

wiederum meist farblose Biedermeiergläser mit gutge-

schnittenen Darstellungen des alten, noch nicht restau-

rierten Ulmer Münsters und anderer Sehenswürdigkeiten

seiner Stadt versah und auch — eine Ausnahme! — mit

seinem Namen signierte. Stütz war am 2. September 1803

in Ulm geboren und starb daselbst am 20. Januar 187639).

Abb. 13. Schliffkelch mit dem Panorama der Glasfabrik in Geildorf

Stuttgart, Gläsersammlung Pazaurek.

3“) Ich verdanke die biographischen Daten Herrn Museums-

vorstand H. Herrenberger in Ulm, der sich auf die ausführlichen

Darlegungen von Stütz’s Enkel, Baurat W. Bühler in Colmar, z. Zt. in

München, stützt. — Dem Ulmer Museum danke ich verbindlich für

die Einsendung der erbetenen Gläser von Stütz und Lindenmeyer.

Abb. 12. Fußbecher mit dem Panorama Herrenalp, 1842.

Stuttgart, Sammlung Ph. Schwarz.

in Stuttgart, vorher in der Auktion Ph. Schwarz

[München 1916] Nr. 369) oder des Marktplatzes

mit dem früheren Rathause (z. B. Fußbecher in der

Gläsersammlung Pazaurek-Stuttgart, Abb. 10 Mitte) oder

auch einzelner, damals eben entstandener Architekturen

wie etwa des „Neuen Kanzlei-Gebäudes“ in der König-

straße von 1838 (z. B. Henkelbecher ebenda, Abb. 10 rechts),

oder mit mehreren, in Quadrate einkomponierten An-

sichten (Leonhardskirche, Hotel Marquardt etc) auf dem

rubinierten Henkeltöpfchen vom 23. Oktober 1846 in

Brünn (M. Gewerbemuseum; Ausstellung 1902 Nr. 21,566).

Aber auch Panoramagläser aus anderen württembergischen

Städten und Schlössern sind keine Seltenheit, z. B. der

Fußbecher mit der Ansicht von Tübingen (Stuttgart, Gläser-

sammlung Pazaurek Abb. 11), mit der Ansicht von Herrenalp

von 1842 (Stuttgart, Sammlung Philipp Schwarz, Abb. 12),

oder der blau überfangene Kelch auf Schloß Lichtenstein

mit der Ansicht dieses Schlosses oder der farblose Becher

mit den Ansichten von Schloß Wein bei Laupheim und

Wildung vom 16. April 1833 (bei Baron von Ow in Buchholz

in Baden), obwohl nicht alle als württembergische Erzeug-

nisse zu gelten haben werden. Gläser mit nicht württem-

bergischen Landschaftsbildem38) sind gewiß in größerem

Umfange nicht im Lande hergestellt worden. Umso interes-

38) Der Fußbecher mit dem Schillerhaus von Bauerbach im

Marbacher Schillermuseum ist beispielsweise gewiß ein thü-

ringisches Erzeugnis.

333

Glasindustrie in unmittelbare Beziehung gebracht werden

können, wie etwa ein Schliffkelch mit der fein ausge-

führten Ansicht der „Glasfabrik von Rau und Merker in

Gaildorf“ (Stuttgart, Gläsersammlung Pazaurek, Abb. 13),

die sonst keine führende Rolle spielte, jedenfalls auch

als Exportmittelpunkt für ähnliche Erzeugnisse nicht in

Betracht kommt. —

Nur eine Stadt muß besonders erwähnt werden, nicht

etwa wegen einer hervorragenden Glasproduktion, sondern

weil daselbst zwei geschickte „Glaser“ saßen, die gang-

bare Fremdenindustrieartikel herstellten; ich meine nämlich

Ulm, wo zunächst der Hofgraveur Friedrich Stütz

wiederum meist farblose Biedermeiergläser mit gutge-

schnittenen Darstellungen des alten, noch nicht restau-

rierten Ulmer Münsters und anderer Sehenswürdigkeiten

seiner Stadt versah und auch — eine Ausnahme! — mit

seinem Namen signierte. Stütz war am 2. September 1803

in Ulm geboren und starb daselbst am 20. Januar 187639).

Abb. 13. Schliffkelch mit dem Panorama der Glasfabrik in Geildorf

Stuttgart, Gläsersammlung Pazaurek.

3“) Ich verdanke die biographischen Daten Herrn Museums-

vorstand H. Herrenberger in Ulm, der sich auf die ausführlichen

Darlegungen von Stütz’s Enkel, Baurat W. Bühler in Colmar, z. Zt. in

München, stützt. — Dem Ulmer Museum danke ich verbindlich für

die Einsendung der erbetenen Gläser von Stütz und Lindenmeyer.

Abb. 12. Fußbecher mit dem Panorama Herrenalp, 1842.

Stuttgart, Sammlung Ph. Schwarz.

in Stuttgart, vorher in der Auktion Ph. Schwarz

[München 1916] Nr. 369) oder des Marktplatzes

mit dem früheren Rathause (z. B. Fußbecher in der

Gläsersammlung Pazaurek-Stuttgart, Abb. 10 Mitte) oder

auch einzelner, damals eben entstandener Architekturen

wie etwa des „Neuen Kanzlei-Gebäudes“ in der König-

straße von 1838 (z. B. Henkelbecher ebenda, Abb. 10 rechts),

oder mit mehreren, in Quadrate einkomponierten An-

sichten (Leonhardskirche, Hotel Marquardt etc) auf dem

rubinierten Henkeltöpfchen vom 23. Oktober 1846 in

Brünn (M. Gewerbemuseum; Ausstellung 1902 Nr. 21,566).

Aber auch Panoramagläser aus anderen württembergischen

Städten und Schlössern sind keine Seltenheit, z. B. der

Fußbecher mit der Ansicht von Tübingen (Stuttgart, Gläser-

sammlung Pazaurek Abb. 11), mit der Ansicht von Herrenalp

von 1842 (Stuttgart, Sammlung Philipp Schwarz, Abb. 12),

oder der blau überfangene Kelch auf Schloß Lichtenstein

mit der Ansicht dieses Schlosses oder der farblose Becher

mit den Ansichten von Schloß Wein bei Laupheim und

Wildung vom 16. April 1833 (bei Baron von Ow in Buchholz

in Baden), obwohl nicht alle als württembergische Erzeug-

nisse zu gelten haben werden. Gläser mit nicht württem-

bergischen Landschaftsbildem38) sind gewiß in größerem

Umfange nicht im Lande hergestellt worden. Umso interes-

38) Der Fußbecher mit dem Schillerhaus von Bauerbach im

Marbacher Schillermuseum ist beispielsweise gewiß ein thü-

ringisches Erzeugnis.

333