Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 3./4.1921/22

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0613

DOI Heft:

1. Augustheft

DOI Artikel:Waser, Otto: Eine Neuerwerbung der Zürchner Archäologischen Sammlung

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21786#0613

sischen. wie er sich darbietet in dem herrlichen weib-

lichen Kopf aus thasischem Marmor zu Berlin

(Nr. 607*), am ehesten innewerden, daß die beiden

zunächst betrachteten Köpfe der noch mehr analyti-

schen Kunst angehören, einer Kunstweise, die noch

jeder Einzelform ihr selbständiges Recht beläßt

wie sie in vorpheidiasischer Zeit noch die gegebene ist

(ein Schulbeispiel dieses Stiles die Aigineten,

die bei fabelhafter Vollendung der anato-

mischen Einzelformen doch in ihrer Ganzheit noch

so befangen und unvollendet wirken) und uns auch wie-

der entgegentritt bei Polykleitos und den seiner Rich-

tung nahestehenden Denkmälern, wogegen Pheidias uns

als der erste große Synthetiker erscheint. An

dem herrlichen Berliner Kopf, mit dem wir m. E. am

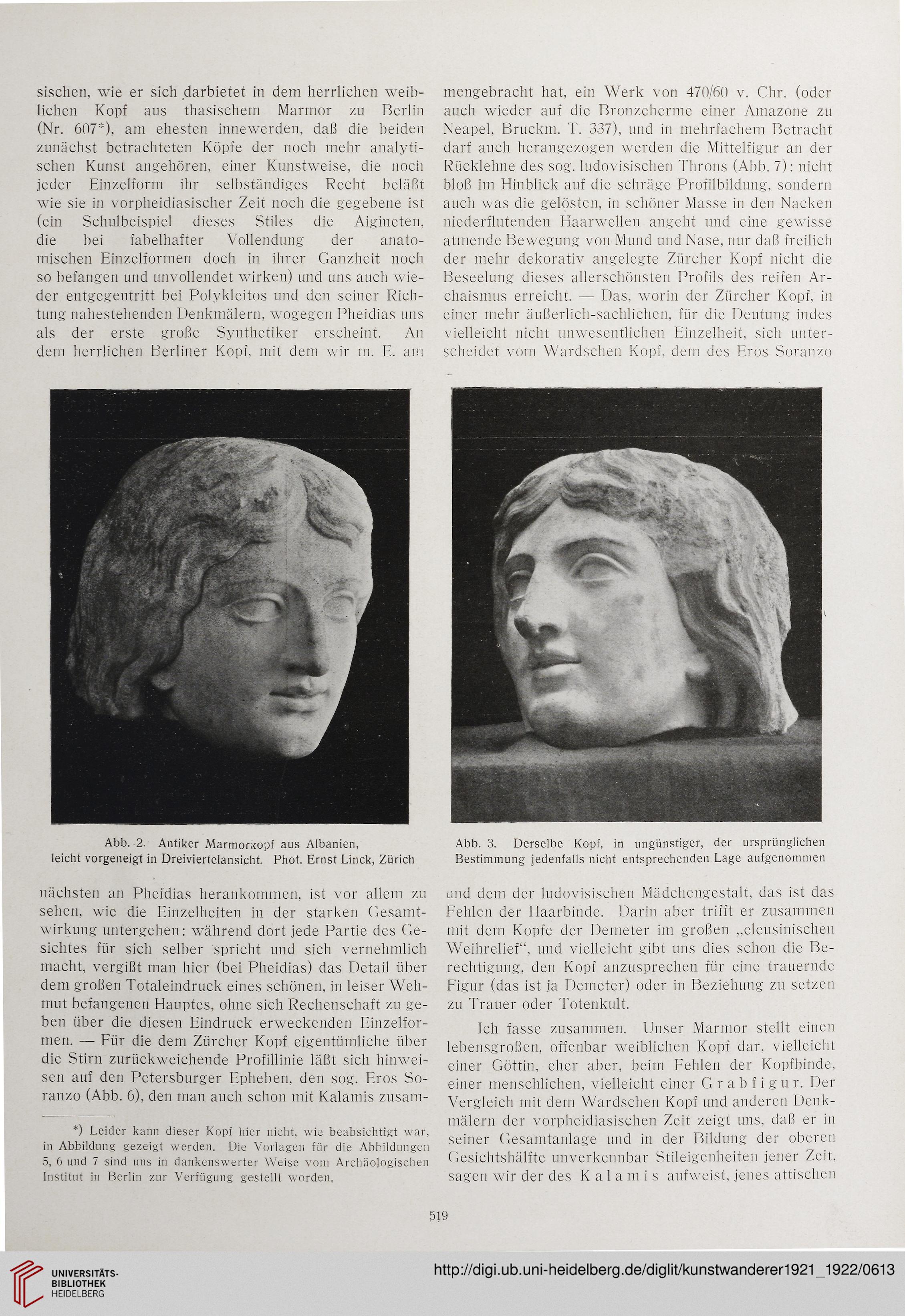

Abb. 2. Antiker Marmoncopf aus Albanien,

leicht vorgeneigt in Dreiviertelansicht. Phot. Ernst Linck, Zürich

nächsten an Pheidias herankommen, ist vor allem zu

sehen, wie die Einzelheiten in der starken Gesamt-

wirkung untergehen: während dort jede Partie des Ge-

sichtes für sich selber spricht und sich vernehmlich

macht, vergißt man hier (bei Pheidias) das Detail über

dem großen Totaleindruck eines schönen, in leiser Weh-

mut befangenen Hauptes, ohne sich Rechenschaft zu ge-

ben über die diesen Eindruck erweckenden Einzelfor-

men. — Für die dem Ziircher Kopf eigentiimliche iiber

die Stirn zuriickweichende Profillinie läßt sich hinwei-

sen auf den Petersburger Epheben, den sog. Eros So-

ranzo (Abb. 6), den man auch schon mit Kalamis zusam-

*) Leider kann dieser Kopf liier nicht, wie beabsichtigt war,

in Abbildung gezeigt werden. Die Vorlagen für die Abbildungen

5, 6 und 7 sind uns in dankenswerter Weise vom Archäologischen

Institut in Berlin zur Verfiigung gestellt worden.

mengebracht hat, ein Werk von 470/60 v. Chr. (oder

auch wieder auf die Bronzeherme einer Amazone zu

Neapel, Bruckm. T. 337), und in mehrfachem Betracht

darf auch herangezogen werden die Mittelfigur an der

Rücklehne des sog. ludovisischen Throns (Abb. 7): nicht

bloß im Hinblick auf die schräge Profilbildung, sondern

auch was die gelösten, in schöner Masse in den Nacken

niederflutenden Haarwellen angeht und eine gewisse

atmende Bewegung von Mund und Nase, nur daß freilich

der mehr dekorativ angelegte Zürcher Kopf nicht die

Beseelung dieses allerschönsten Profils des reifen Ar-

chaismus erreicht. — Das, worin der Zürcher Kopf, in

einer mehr äußerlich-sachlichen, für die Deutung indes

vielleicht nicht unwesentlichen Einzelheit, sich unter-

scheidet vom Wardschen Kopf, dem des Eros Soranzo

Abb. 3. Derselbe Kopf, in ungünstiger, der ursprünglichen

Bestimmung jedenfalls nicht entsprechenden Lage aufgenommen

und dem der ludovisischen Mädchengestalt, das ist das

Fehlen der Haarbinde. Darin aber trifft er zusammen

mit dem Kopfe der Derneter im großen „eleusinischen

Weihrelief“, und vielleicht gibt uns dies schon die Be-

rechtigung, den Kopf anzusprechen für eine trauernde

Figur (das ist ja Demeter) oder in Beziehung zu setzen

zu Trauer oder Totenkult.

Ich fasse zusammen. Efnser Marmor stellt einen

lebensgroßen, offenbar weiblichen Kopf dar, vielleicht

einer Göttin, eher aber, beim Fehlen der Kopfbinde,

einer menschlichen, vielleicht einer G r a b f i g u r. Der

Vergleich mit detu Wardschen Kopf und anderen Denk-

tnälern der vorpheidiasischen Zeit zeigt uns, daß er in

seiner Gesamtanlage und in der Bildung der oberen

Gesichtshälfte unverkennbar Stileigenheiten jener Zeit,

sagen wir der des K a 1 a m i s anfweist, jenes attischen

519

lichen Kopf aus thasischem Marmor zu Berlin

(Nr. 607*), am ehesten innewerden, daß die beiden

zunächst betrachteten Köpfe der noch mehr analyti-

schen Kunst angehören, einer Kunstweise, die noch

jeder Einzelform ihr selbständiges Recht beläßt

wie sie in vorpheidiasischer Zeit noch die gegebene ist

(ein Schulbeispiel dieses Stiles die Aigineten,

die bei fabelhafter Vollendung der anato-

mischen Einzelformen doch in ihrer Ganzheit noch

so befangen und unvollendet wirken) und uns auch wie-

der entgegentritt bei Polykleitos und den seiner Rich-

tung nahestehenden Denkmälern, wogegen Pheidias uns

als der erste große Synthetiker erscheint. An

dem herrlichen Berliner Kopf, mit dem wir m. E. am

Abb. 2. Antiker Marmoncopf aus Albanien,

leicht vorgeneigt in Dreiviertelansicht. Phot. Ernst Linck, Zürich

nächsten an Pheidias herankommen, ist vor allem zu

sehen, wie die Einzelheiten in der starken Gesamt-

wirkung untergehen: während dort jede Partie des Ge-

sichtes für sich selber spricht und sich vernehmlich

macht, vergißt man hier (bei Pheidias) das Detail über

dem großen Totaleindruck eines schönen, in leiser Weh-

mut befangenen Hauptes, ohne sich Rechenschaft zu ge-

ben über die diesen Eindruck erweckenden Einzelfor-

men. — Für die dem Ziircher Kopf eigentiimliche iiber

die Stirn zuriickweichende Profillinie läßt sich hinwei-

sen auf den Petersburger Epheben, den sog. Eros So-

ranzo (Abb. 6), den man auch schon mit Kalamis zusam-

*) Leider kann dieser Kopf liier nicht, wie beabsichtigt war,

in Abbildung gezeigt werden. Die Vorlagen für die Abbildungen

5, 6 und 7 sind uns in dankenswerter Weise vom Archäologischen

Institut in Berlin zur Verfiigung gestellt worden.

mengebracht hat, ein Werk von 470/60 v. Chr. (oder

auch wieder auf die Bronzeherme einer Amazone zu

Neapel, Bruckm. T. 337), und in mehrfachem Betracht

darf auch herangezogen werden die Mittelfigur an der

Rücklehne des sog. ludovisischen Throns (Abb. 7): nicht

bloß im Hinblick auf die schräge Profilbildung, sondern

auch was die gelösten, in schöner Masse in den Nacken

niederflutenden Haarwellen angeht und eine gewisse

atmende Bewegung von Mund und Nase, nur daß freilich

der mehr dekorativ angelegte Zürcher Kopf nicht die

Beseelung dieses allerschönsten Profils des reifen Ar-

chaismus erreicht. — Das, worin der Zürcher Kopf, in

einer mehr äußerlich-sachlichen, für die Deutung indes

vielleicht nicht unwesentlichen Einzelheit, sich unter-

scheidet vom Wardschen Kopf, dem des Eros Soranzo

Abb. 3. Derselbe Kopf, in ungünstiger, der ursprünglichen

Bestimmung jedenfalls nicht entsprechenden Lage aufgenommen

und dem der ludovisischen Mädchengestalt, das ist das

Fehlen der Haarbinde. Darin aber trifft er zusammen

mit dem Kopfe der Derneter im großen „eleusinischen

Weihrelief“, und vielleicht gibt uns dies schon die Be-

rechtigung, den Kopf anzusprechen für eine trauernde

Figur (das ist ja Demeter) oder in Beziehung zu setzen

zu Trauer oder Totenkult.

Ich fasse zusammen. Efnser Marmor stellt einen

lebensgroßen, offenbar weiblichen Kopf dar, vielleicht

einer Göttin, eher aber, beim Fehlen der Kopfbinde,

einer menschlichen, vielleicht einer G r a b f i g u r. Der

Vergleich mit detu Wardschen Kopf und anderen Denk-

tnälern der vorpheidiasischen Zeit zeigt uns, daß er in

seiner Gesamtanlage und in der Bildung der oberen

Gesichtshälfte unverkennbar Stileigenheiten jener Zeit,

sagen wir der des K a 1 a m i s anfweist, jenes attischen

519