2. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

43

Sei dem wie immer, der Harnisch ist deutsche

Arbeit und seine Auszierung in scharfem repousser

zwar deutlich italienischen Einfluss zeigend, doch von

einem deutschen Meister gefertigt. Wer aber ist dieser

Meister?

Eine genauere Betrachtung des Harnisches, na-

mentlich des Stiles seiner Ornamente und des eigen- !

thümlichen Charakters seiner decorativen Ausstattung,

führt zur Ueberzeugung, dass wir in seinem Meister,

lediglich was die Ausführung im repousser betrifft,

jenen zu erblicken haben, der auch den weltberühmten

Prachtharnisch des Kurfürsten Christian II. im könig-

lichen historischen Museum zu Dresden (Paradesaal

Nr. 7), jenen des Herzogs Johann Georg I., eben-

falls daselbst (Paradesaal Nr. 12) und vermuthlich

auch den unvergleichlich schönen Prunkharnisch

Kaiser Rudolf II. in der Waffensammlung des kaiser-

lichen Hauses zu Wien (Saal XXXII, Nr. 706) ge-

fertigt hatte; darüber dürften sämmtliche Kunst-

historiker einerlei Ansicht sein. Es ist uns nun schon

aus Heppner und Büttner’s grossem Werke über

das königliche historische Museum, wie auch aus

A. Erbstein’s Beschreibung dieses Museums 1889

bekannt, dass der Harnisch des Kurfürsten Chri-

stian II. für Mann und Ross um 1600 (!) entstanden

und im September 1606 durch den Kurfürsten von

Heinrich Knopf aus Nürnberg zu Schleusingen um

8S00 Gulden oder 7700 Reichsthaler (ca. 35.000 Mark)

angekauft wurde. Wir übergehen hier die Zuschrei-

bungen älterer Schriftsteller an andere Meister, wie

Desiderius Colmann und Franz Grossschedel,

die ohne jede Kenntniss der Lebenszeit desselben aufs

Geradewohl gemacht worden sind, und wenden uns

zu den in der genannten Beschreibung von Erb-

stein ausgesprochenen Ansichten, die, wiewohl sie

nicht stichhältig erscheinen, doch verdienen, dass man

sich mit ihnen etwas beschäftigt. Erbstein fasst sein

Urtheil über den Meister in nachstehenden Worten

zusammen: «Heinrich Knopf, von dem sie (der

Harnisch) gekauft wurde, war nur der Unterhändler

(sic!), nicht der Verfertiger; er selbst war ein Gold-

schmied (!) und Conterfeter in Nürnberg, von dem

Schaugroschen bekannt sind, die er selbst gegossen.»

Wir wissen nun nicht, worauf Erbstein die Unter-

händlereigenschaft gründet, aber Knopf’s Handwerk

hätte ihn gerade dahin leiten sollen, in ihm den Fer-

tiger zu erblicken, weil eben der grösste Theil von

in Relief getriebenen Harnischen, Schilden und ge-

schnittenen Schwertgriffen etc. in Deutschland, Spa-

nien und Italien nicht von Plattnern, sondern von

Goldschmieden gefertigt worden sind. Wir dürfen

da nur auf Georg Sigman und M artin M arquart

in Augsburg, Pifanio Tacito in Florenz, Giovanni

B. Mantuano in Mantua, Giovanni B. Serabaglio

und Lucio Piccinino in Mailand hinweisen, die

Alle Goldschmiede gewesen sind. Wir könnten diese

Liste ohne viel Nachdenken auf das Zwanzigfache

ausdehnen.

Was nun Heinrich Knopf betrifft, so stammt

er aus einer Künstlerfamilie, die wir schon vom

XV. Jahrhundert verfolgen können, denn wir finden

einen Martin Knopf als Bildhauer schon 1467

zu Nürnberg. Ein Meister Johann Knopf, Gold-

schmied, erscheint 1538 als Besitzer eines nächst dem

Prager Schlösse unter dem weissen Thurm zwischen

den Thoren gelegenen Häuschens. Ein Johann

Knopf, deutscher Goldschmied, in der Bottega des

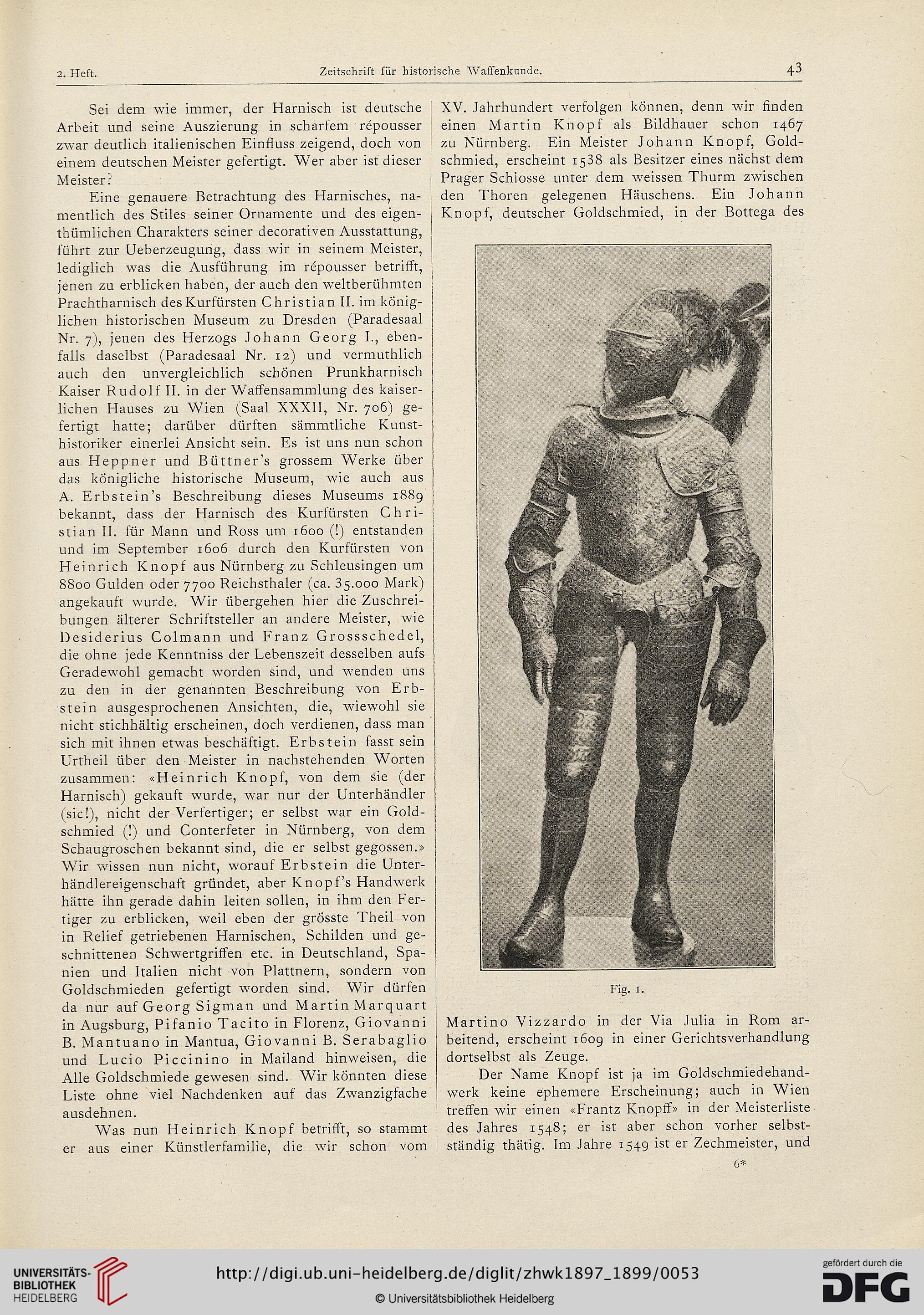

Fig. 1.

Martino Vizzardo in der Via Julia in Rom ar-

beitend, erscheint 1609 in einer Gerichtsverhandlung

dortselbst als Zeuge.

Der Name Knopf ist ja im Goldschmiedehand-

werk keine ephemere Erscheinung; auch in Wien

treffen wir einen «Frantz Knopff» in der Meisterliste

des Jahres 1548; er ist aber schon vorher selbst-

ständig thätig. Im Jahre 1549 ist er Zechmeister, und

6*

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

43

Sei dem wie immer, der Harnisch ist deutsche

Arbeit und seine Auszierung in scharfem repousser

zwar deutlich italienischen Einfluss zeigend, doch von

einem deutschen Meister gefertigt. Wer aber ist dieser

Meister?

Eine genauere Betrachtung des Harnisches, na-

mentlich des Stiles seiner Ornamente und des eigen- !

thümlichen Charakters seiner decorativen Ausstattung,

führt zur Ueberzeugung, dass wir in seinem Meister,

lediglich was die Ausführung im repousser betrifft,

jenen zu erblicken haben, der auch den weltberühmten

Prachtharnisch des Kurfürsten Christian II. im könig-

lichen historischen Museum zu Dresden (Paradesaal

Nr. 7), jenen des Herzogs Johann Georg I., eben-

falls daselbst (Paradesaal Nr. 12) und vermuthlich

auch den unvergleichlich schönen Prunkharnisch

Kaiser Rudolf II. in der Waffensammlung des kaiser-

lichen Hauses zu Wien (Saal XXXII, Nr. 706) ge-

fertigt hatte; darüber dürften sämmtliche Kunst-

historiker einerlei Ansicht sein. Es ist uns nun schon

aus Heppner und Büttner’s grossem Werke über

das königliche historische Museum, wie auch aus

A. Erbstein’s Beschreibung dieses Museums 1889

bekannt, dass der Harnisch des Kurfürsten Chri-

stian II. für Mann und Ross um 1600 (!) entstanden

und im September 1606 durch den Kurfürsten von

Heinrich Knopf aus Nürnberg zu Schleusingen um

8S00 Gulden oder 7700 Reichsthaler (ca. 35.000 Mark)

angekauft wurde. Wir übergehen hier die Zuschrei-

bungen älterer Schriftsteller an andere Meister, wie

Desiderius Colmann und Franz Grossschedel,

die ohne jede Kenntniss der Lebenszeit desselben aufs

Geradewohl gemacht worden sind, und wenden uns

zu den in der genannten Beschreibung von Erb-

stein ausgesprochenen Ansichten, die, wiewohl sie

nicht stichhältig erscheinen, doch verdienen, dass man

sich mit ihnen etwas beschäftigt. Erbstein fasst sein

Urtheil über den Meister in nachstehenden Worten

zusammen: «Heinrich Knopf, von dem sie (der

Harnisch) gekauft wurde, war nur der Unterhändler

(sic!), nicht der Verfertiger; er selbst war ein Gold-

schmied (!) und Conterfeter in Nürnberg, von dem

Schaugroschen bekannt sind, die er selbst gegossen.»

Wir wissen nun nicht, worauf Erbstein die Unter-

händlereigenschaft gründet, aber Knopf’s Handwerk

hätte ihn gerade dahin leiten sollen, in ihm den Fer-

tiger zu erblicken, weil eben der grösste Theil von

in Relief getriebenen Harnischen, Schilden und ge-

schnittenen Schwertgriffen etc. in Deutschland, Spa-

nien und Italien nicht von Plattnern, sondern von

Goldschmieden gefertigt worden sind. Wir dürfen

da nur auf Georg Sigman und M artin M arquart

in Augsburg, Pifanio Tacito in Florenz, Giovanni

B. Mantuano in Mantua, Giovanni B. Serabaglio

und Lucio Piccinino in Mailand hinweisen, die

Alle Goldschmiede gewesen sind. Wir könnten diese

Liste ohne viel Nachdenken auf das Zwanzigfache

ausdehnen.

Was nun Heinrich Knopf betrifft, so stammt

er aus einer Künstlerfamilie, die wir schon vom

XV. Jahrhundert verfolgen können, denn wir finden

einen Martin Knopf als Bildhauer schon 1467

zu Nürnberg. Ein Meister Johann Knopf, Gold-

schmied, erscheint 1538 als Besitzer eines nächst dem

Prager Schlösse unter dem weissen Thurm zwischen

den Thoren gelegenen Häuschens. Ein Johann

Knopf, deutscher Goldschmied, in der Bottega des

Fig. 1.

Martino Vizzardo in der Via Julia in Rom ar-

beitend, erscheint 1609 in einer Gerichtsverhandlung

dortselbst als Zeuge.

Der Name Knopf ist ja im Goldschmiedehand-

werk keine ephemere Erscheinung; auch in Wien

treffen wir einen «Frantz Knopff» in der Meisterliste

des Jahres 1548; er ist aber schon vorher selbst-

ständig thätig. Im Jahre 1549 ist er Zechmeister, und

6*