9. Heft.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

219

Waffe gibt,1) die aber gerade das eigentlich Bezeichnende in den

Worten des Vergil, den er doch erläutern will, das torquere

(vibrare) ganz aus den Augen lässt. Denn Servius zufolge war

die Cateja ein Geschoss, wie ein kurzer Wurfspiess von möglichst

zähem Stoffe, eine Elle lang,, mit Nägeln beschlagen, das auf den

Feind geschleudert und an einem daran befestigten Seile wieder

zurückgezogen werden konnte. Der hlg. Isidor, welcher . diese

Stelle des Servius kannte und anderthalb Jahrhunderte später zu

seiner Enzyklopädie benutzte, fühlte offenbar das Ungenügende

der Erklärung, und da in seiner spanischen Heimat die Cateja

noch wohl bekannt war, so beschreibt er sie als eine etwa I1/^ Ellen

lange Wurfkeule (caja), die ihrer. Schwere wegen nur auf kurze

Entfernung gewoifen werde, dann aber auch alles durchschlage

und die, wenn sie ein Geübter schleudere, zu diesem zurück-

kehre.2 3) Vorzugsweise auf diese Stelle gestützt, hat Linden-

schmit, gewiss mit vollem Recht, in der Cateja die Kehrwieder-

keule erkannt.

Obgleich Isidor von

Sevilla die Cateja eine

gallische Waffe nennt,

bemerkt er doch auch,

dass sie eben dasselbe

Geschoss sei, dessen

Vergil beidenAbellern,

also einem grossgrie-

chischen Volke, ge-

denke , und welches

von den Galliern (d. h.

hier vielleicht schon

«Franken») und von

den Spaniern (Goten)

als Teutona bezeich-

net werde. Dies ent-

spricht ganz der Aeusse-

rung des Vergilius, der

den Gebrauch der Ca-

teja einen ritus teuto-

nicus nennt. Den Rö-

mern des letzten Jahr-

hunderts v. Chr. galt

also der Wurf der Kehr-

wiederkeule als eine

germanische Kampf-

art, und dafür spricht

auch die uralte Sage vom Miölnir, dem Hammer Do-

nars, der nach jedem Wurfe in die Hand des Gottes

zurückkehrte. Diesem mythischen Zuge liegt offen-

bar der Gebrauch der Kehrwiederkeule zu Grunde,

und der scheint sich sogar lange erhalten zu haben.

Um 1000 n. Chr. übersetzt das Glossar des angel-

sächsischen Abtes Aelfric categia vel teutona mit

1) «Catejam quidam asserunt, teli genus esse tale quäle

aclides sunt, ex materia quam maxime lenta, cubiti longitudine, tota

fere clavis ferreis jlligata, quam in hostem jactantes, lineis quibus-

dam adnexuerunt, reciprocam faciebant. Cateiae autem lingua

theotisca liastae dicuntur.»

2) «Haec est Cateia, quam Horatius cajam dicit. Est enim

genus gallici teli ex materia quam maxime lenta, quae jactu

quidem non longe propter gravitatem evolat; sed quo pervenit,

vi nimia perfringit. Quod si ab artifice miltatur rursum redit

ad eum qui misit. Hujus meminit Virgilius . . . Unde et eos

Hispani et Galli teutonos vocant. (Originum über XVIIf, 7*)

gesceot (Geschoss),1) und daher ist Peucker der

Meinung, sie sei ein und dasselbe mit der cletsia

der Friesen, deren Gebrauch zur Friedenszeit das

Asegabuch bei schwerer Strafe verbietet.2) Linden-

schmit stimmte dieser Vermuthung zu, und in der

That erwähnt noch Nicolaus Syagiale im 14. Jahr-

hundert der Kehrwiederkeule.8)

Wenn man das Wort cateja, welches an das indische

,katariya’ für Kehrwiederkeule gemahnt, aus einer germanischen

Wurzel erklären sollte, so böte sich das nordische kasta === «warfen»

als Anknüpfungspunkt dar. Im Holländischen heisst noch jetzt

katten == «einen Wurfanker (Kat) ausbringen»,4) und im Oester-

reichischen bedeutet kyen = «werfen». — Was cletsia anlangt,

so könnte man vielleicht an das mhd. Jdoezen’ denken, das «mit

einem Klotz oder Keil spalten» bedeutet, also die zerschmetternde

Wirkung der Wurfkeule ins Auge fassen würde.

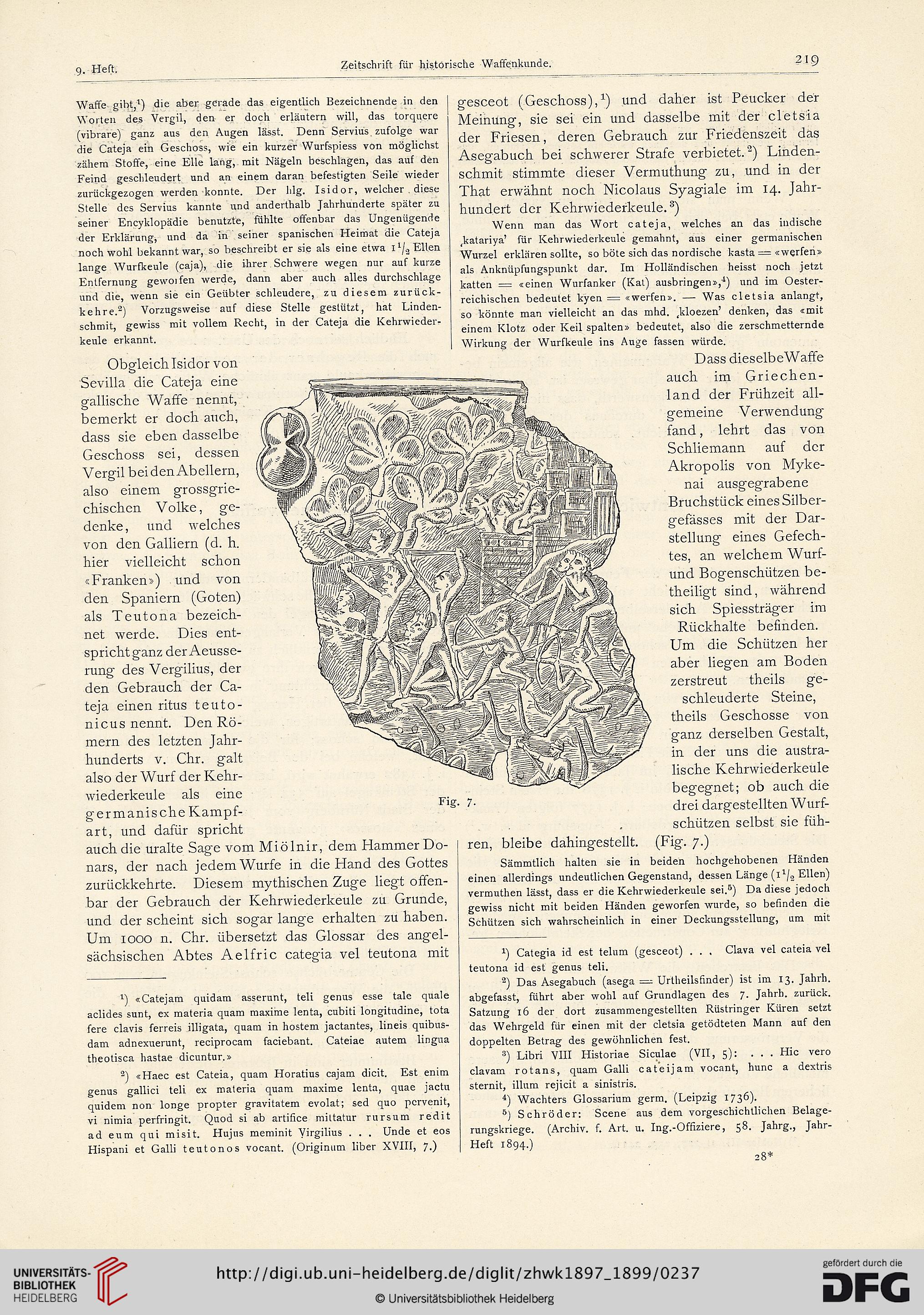

Dass dieselbe Waffe

auch im Griechen-

land der Frühzeit all-

gemeine Verwendung

fand, lehrt das von

Schliemann auf der

Akropolis von Myke-

nai ausgegrabene

Bruchstück eines Silber-

gefässes mit der Dar-

stellung eines Gefech-

tes, an welchem Wurf-

und Bogenschützen be-

theiligt sind, während

sich Spiessträger im

Rückhalte befinden.

Um die Schützen her

aber liegen am Boden

zerstreut theils ge-

schleuderte Steine,

theils Geschosse von

ganz derselben Gestalt,

in der uns die austra-

lische Kehrwiederkeule

begegnet; ob auch die

drei dargestellten Wurf-

schützen seihst sie füh-

ren, bleibe dahingestellt. (Fig. 7.)

Sämmtlich halten sie in beiden hochgehobenen Händen

einen allerdings undeutlichen Gegenstand, dessen Länge (i1/2 Ellen)

vermuthen lässt, dass er die Kehrwiederkeule sei.5) Da diese jedoch

gewiss nicht mit beiden Händen geworfen wurde, so befinden die

Schützen sich wahrscheinlich in einer Deckungsstellung, um mit

*) Categia id est telum (gesceot) . . , Clava vel cateia vel

teutona id est genus teli.

2) Das Asegabuch (asega = Urtheilsfinder) ist im 13. Jahrh.

abgefasst, führt aber wohl auf Grundlagen des 7. Jahrh. zurück.

Satzung 16 der dort zusammengestellten Rüstringer Küren setzt

das Wehrgeld für einen mit der cletsia getödteten Mann auf den

doppelten Betrag des gewöhnlichen fest.

3) Libri VIII Historiae Siculae (VII, 5): ... Hic vero

clavam rotans, quam Galli cateijam vocant, hunc a dextris

sternit, illum rejicit a sinistris.

4) Wächters Glossarium germ. (Leipzig 1736).

5) Schröder: Scene aus dem vorgeschichtlichen Belage-

rungskriege. (Archiv, f. Art. u. Ing.-Offiziere, 58. Jahrg., Jahr-

Heft 1894.)

Fig. 7.

28*

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

219

Waffe gibt,1) die aber gerade das eigentlich Bezeichnende in den

Worten des Vergil, den er doch erläutern will, das torquere

(vibrare) ganz aus den Augen lässt. Denn Servius zufolge war

die Cateja ein Geschoss, wie ein kurzer Wurfspiess von möglichst

zähem Stoffe, eine Elle lang,, mit Nägeln beschlagen, das auf den

Feind geschleudert und an einem daran befestigten Seile wieder

zurückgezogen werden konnte. Der hlg. Isidor, welcher . diese

Stelle des Servius kannte und anderthalb Jahrhunderte später zu

seiner Enzyklopädie benutzte, fühlte offenbar das Ungenügende

der Erklärung, und da in seiner spanischen Heimat die Cateja

noch wohl bekannt war, so beschreibt er sie als eine etwa I1/^ Ellen

lange Wurfkeule (caja), die ihrer. Schwere wegen nur auf kurze

Entfernung gewoifen werde, dann aber auch alles durchschlage

und die, wenn sie ein Geübter schleudere, zu diesem zurück-

kehre.2 3) Vorzugsweise auf diese Stelle gestützt, hat Linden-

schmit, gewiss mit vollem Recht, in der Cateja die Kehrwieder-

keule erkannt.

Obgleich Isidor von

Sevilla die Cateja eine

gallische Waffe nennt,

bemerkt er doch auch,

dass sie eben dasselbe

Geschoss sei, dessen

Vergil beidenAbellern,

also einem grossgrie-

chischen Volke, ge-

denke , und welches

von den Galliern (d. h.

hier vielleicht schon

«Franken») und von

den Spaniern (Goten)

als Teutona bezeich-

net werde. Dies ent-

spricht ganz der Aeusse-

rung des Vergilius, der

den Gebrauch der Ca-

teja einen ritus teuto-

nicus nennt. Den Rö-

mern des letzten Jahr-

hunderts v. Chr. galt

also der Wurf der Kehr-

wiederkeule als eine

germanische Kampf-

art, und dafür spricht

auch die uralte Sage vom Miölnir, dem Hammer Do-

nars, der nach jedem Wurfe in die Hand des Gottes

zurückkehrte. Diesem mythischen Zuge liegt offen-

bar der Gebrauch der Kehrwiederkeule zu Grunde,

und der scheint sich sogar lange erhalten zu haben.

Um 1000 n. Chr. übersetzt das Glossar des angel-

sächsischen Abtes Aelfric categia vel teutona mit

1) «Catejam quidam asserunt, teli genus esse tale quäle

aclides sunt, ex materia quam maxime lenta, cubiti longitudine, tota

fere clavis ferreis jlligata, quam in hostem jactantes, lineis quibus-

dam adnexuerunt, reciprocam faciebant. Cateiae autem lingua

theotisca liastae dicuntur.»

2) «Haec est Cateia, quam Horatius cajam dicit. Est enim

genus gallici teli ex materia quam maxime lenta, quae jactu

quidem non longe propter gravitatem evolat; sed quo pervenit,

vi nimia perfringit. Quod si ab artifice miltatur rursum redit

ad eum qui misit. Hujus meminit Virgilius . . . Unde et eos

Hispani et Galli teutonos vocant. (Originum über XVIIf, 7*)

gesceot (Geschoss),1) und daher ist Peucker der

Meinung, sie sei ein und dasselbe mit der cletsia

der Friesen, deren Gebrauch zur Friedenszeit das

Asegabuch bei schwerer Strafe verbietet.2) Linden-

schmit stimmte dieser Vermuthung zu, und in der

That erwähnt noch Nicolaus Syagiale im 14. Jahr-

hundert der Kehrwiederkeule.8)

Wenn man das Wort cateja, welches an das indische

,katariya’ für Kehrwiederkeule gemahnt, aus einer germanischen

Wurzel erklären sollte, so böte sich das nordische kasta === «warfen»

als Anknüpfungspunkt dar. Im Holländischen heisst noch jetzt

katten == «einen Wurfanker (Kat) ausbringen»,4) und im Oester-

reichischen bedeutet kyen = «werfen». — Was cletsia anlangt,

so könnte man vielleicht an das mhd. Jdoezen’ denken, das «mit

einem Klotz oder Keil spalten» bedeutet, also die zerschmetternde

Wirkung der Wurfkeule ins Auge fassen würde.

Dass dieselbe Waffe

auch im Griechen-

land der Frühzeit all-

gemeine Verwendung

fand, lehrt das von

Schliemann auf der

Akropolis von Myke-

nai ausgegrabene

Bruchstück eines Silber-

gefässes mit der Dar-

stellung eines Gefech-

tes, an welchem Wurf-

und Bogenschützen be-

theiligt sind, während

sich Spiessträger im

Rückhalte befinden.

Um die Schützen her

aber liegen am Boden

zerstreut theils ge-

schleuderte Steine,

theils Geschosse von

ganz derselben Gestalt,

in der uns die austra-

lische Kehrwiederkeule

begegnet; ob auch die

drei dargestellten Wurf-

schützen seihst sie füh-

ren, bleibe dahingestellt. (Fig. 7.)

Sämmtlich halten sie in beiden hochgehobenen Händen

einen allerdings undeutlichen Gegenstand, dessen Länge (i1/2 Ellen)

vermuthen lässt, dass er die Kehrwiederkeule sei.5) Da diese jedoch

gewiss nicht mit beiden Händen geworfen wurde, so befinden die

Schützen sich wahrscheinlich in einer Deckungsstellung, um mit

*) Categia id est telum (gesceot) . . , Clava vel cateia vel

teutona id est genus teli.

2) Das Asegabuch (asega = Urtheilsfinder) ist im 13. Jahrh.

abgefasst, führt aber wohl auf Grundlagen des 7. Jahrh. zurück.

Satzung 16 der dort zusammengestellten Rüstringer Küren setzt

das Wehrgeld für einen mit der cletsia getödteten Mann auf den

doppelten Betrag des gewöhnlichen fest.

3) Libri VIII Historiae Siculae (VII, 5): ... Hic vero

clavam rotans, quam Galli cateijam vocant, hunc a dextris

sternit, illum rejicit a sinistris.

4) Wächters Glossarium germ. (Leipzig 1736).

5) Schröder: Scene aus dem vorgeschichtlichen Belage-

rungskriege. (Archiv, f. Art. u. Ing.-Offiziere, 58. Jahrg., Jahr-

Heft 1894.)

Fig. 7.

28*