3°4

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

I. Band.

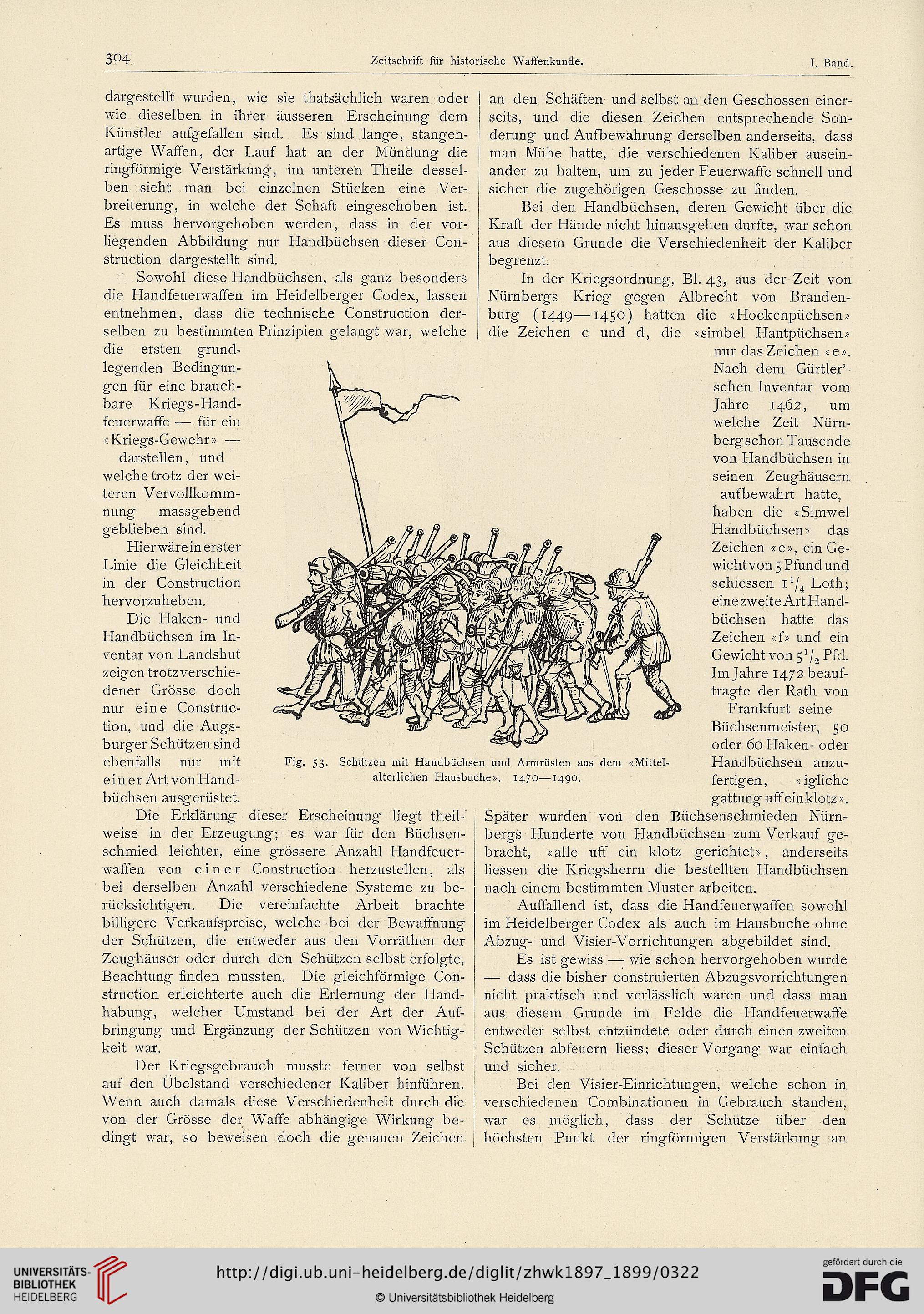

dargestellt wurden, wie sie thatsächlich waren oder

wie dieselben in ihrer äusseren Erscheinung dem

Künstler aufgefallen sind. Es sind lange, stangen-

artige Waffen, der Lauf hat an der Mündung die

ringförmige Verstärkung, im unteren Theile dessel-

ben sieht man bei einzelnen Stücken eine Ver-

breiterung, in welche der Schaft eingeschoben ist.

Es muss hervorgehoben werden, dass in der vor-

liegenden Abbildung nur Handbüchsen dieser Con-

struction dargestellt sind.

Sowohl diese Handbüchsen, als ganz besonders

die Handfeuerwaffen im Heidelberger Codex, lassen

entnehmen, dass die technische Construction der-

selben zu bestimmten Prinzipien gelangt war, welche

die ersten grund-

legenden Bedingun-

gen für eine brauch-

bare Kriegs-Hand-

feuerwaffe — für ein

«Kriegs-Gewehr» —

darstellen, und

welche trotz der wei-

teren Vervollkomm-

nung massgebend

geblieben sind.

Hier wäre in erster

Linie die Gleichheit

in der Construction

hervorzuheben.

Die Haken- und

Handbüchsen im In-

ventar von Landshut

zeigen trotz verschie-

dener Grösse doch

nur eine Construc-

tion, und die Augs-

burger Schützen sind

ebenfalls nur mit

einer Art von Hand-

büchsen ausgerüstet.

Die Erklärung dieser Erscheinung liegt theil-

weise in der Erzeugung; es war für den Büchsen-

schmied leichter, eine grössere Anzahl Handfeuer-

waffen von einer Construction herzustellen, als

bei derselben Anzahl verschiedene Systeme zu be-

rücksichtigen. Die vereinfachte Arbeit brachte

billigere Verkaufspreise, welche bei der Bewaffnung

der Schützen, die entweder aus den Vorräthen der

Zeughäuser oder durch den Schützen selbst erfolgte,

Beachtung finden mussten. Die gleichförmige Con-

struction erleichterte auch die Erlernung der Hand-

habung, welcher Umstand bei der Art der Auf-

bringung und Ergänzung der Schützen von Wichtig-

keit war.

Der Kriegsgebrauch musste ferner von selbst

auf den Übelstand verschiedener Kaliber hinführen.

Wenn auch damals diese Verschiedenheit durch die

von der Grösse der Waffe abhängige Wirkung be-

dingt war, so beweisen doch die genauen Zeichen

an den Schäften und selbst an den Geschossen einer-

seits, und die diesen Zeichen entsprechende Son-

derung und Aufbewahrung derselben anderseits, dass

man Mühe hatte, die verschiedenen Kaliber ausein-

ander zu halten, um zu jeder Feuerwaffe schnell und

sicher die zugehörigen Geschosse zu finden.

Bei den Handbüchsen, deren Gewicht über die

Kraft der Hände nicht hinausgehen durfte, war schon

aus diesem Grunde die Verschiedenheit der Kaliber

begrenzt.

In der Kriegsordnung, Bl. 43, aus der Zeit von

Nürnbergs Krieg gegen Albrecht von Branden-

burg (1449—1450) hatten die «Hockenpüchsen»

die Zeichen c und d, die «simbel Hantpiichsen»

nur das Zeichen «e».

Nach dem Gürtler’-

schen Inventar vom

Jahre 1462, um

welche Zeit Nürn-

bergschon Tausende

von Hanclbiichsen in

seinen Zeughäusern

aufbewahrt hatte,

haben die «Simwel

Handbüchsen» das

Zeichen «e», ein Ge-

wicht von 5 Pfund und

schiessen il/4 Loth;

eine zweite Art Pland-

büchsen hatte das

Zeichen «f» und ein

Gewicht von S1/» Pfd.

Im Jahre 1472 beauf-

tragte der Rath von

Frankfurt seine

Büchsenmeister, 50

oder 60 Haken- oder

Handbüchsen anzu-

fertigen , «igliche

gattung uff einklotz».

Später wurden von den Büchsenschmieden Nürn-

bergs Plünderte von Handbüchsen zum Verkauf ge-

bracht, «alle uff ein klotz gerichtet», anderseits

Hessen die Kriegsherrn die bestellten Handbüchsen

nach einem bestimmten Muster arbeiten.

Auffallend ist, dass die Handfeuerwaffen sowohl

im Heidelberger Codex als auch im Hausbuche ohne

Abzug- und Visier-Vorrichtungen abgebildet sind.

Es ist eewiss — wie schon hervorgfehoben wurde

— dass die bisher construierten Abzugsvorrichtungen

nicht praktisch und verlässlich waren und dass man

aus diesem Grunde im Felde die Handfeuerwaffe

entweder selbst entzündete oder durch einen zweiten

Schützen abfeuern Hess; dieser Vorgang war einfach

und sicher.

Bei den Visier-Einrichtungen, welche schon in

verschiedenen Combinationen in Gebrauch standen,

war es möglich, dass der Schütze über den

höchsten Punkt der ringförmigen Verstärkung an

Fig. 53- Schützen mit Handbüchsen und Armrüsten aus dem «Mittel-

alterlichen Hausbuche». 1470—1490.

Zeitschrift für historische Waffenkunde.

I. Band.

dargestellt wurden, wie sie thatsächlich waren oder

wie dieselben in ihrer äusseren Erscheinung dem

Künstler aufgefallen sind. Es sind lange, stangen-

artige Waffen, der Lauf hat an der Mündung die

ringförmige Verstärkung, im unteren Theile dessel-

ben sieht man bei einzelnen Stücken eine Ver-

breiterung, in welche der Schaft eingeschoben ist.

Es muss hervorgehoben werden, dass in der vor-

liegenden Abbildung nur Handbüchsen dieser Con-

struction dargestellt sind.

Sowohl diese Handbüchsen, als ganz besonders

die Handfeuerwaffen im Heidelberger Codex, lassen

entnehmen, dass die technische Construction der-

selben zu bestimmten Prinzipien gelangt war, welche

die ersten grund-

legenden Bedingun-

gen für eine brauch-

bare Kriegs-Hand-

feuerwaffe — für ein

«Kriegs-Gewehr» —

darstellen, und

welche trotz der wei-

teren Vervollkomm-

nung massgebend

geblieben sind.

Hier wäre in erster

Linie die Gleichheit

in der Construction

hervorzuheben.

Die Haken- und

Handbüchsen im In-

ventar von Landshut

zeigen trotz verschie-

dener Grösse doch

nur eine Construc-

tion, und die Augs-

burger Schützen sind

ebenfalls nur mit

einer Art von Hand-

büchsen ausgerüstet.

Die Erklärung dieser Erscheinung liegt theil-

weise in der Erzeugung; es war für den Büchsen-

schmied leichter, eine grössere Anzahl Handfeuer-

waffen von einer Construction herzustellen, als

bei derselben Anzahl verschiedene Systeme zu be-

rücksichtigen. Die vereinfachte Arbeit brachte

billigere Verkaufspreise, welche bei der Bewaffnung

der Schützen, die entweder aus den Vorräthen der

Zeughäuser oder durch den Schützen selbst erfolgte,

Beachtung finden mussten. Die gleichförmige Con-

struction erleichterte auch die Erlernung der Hand-

habung, welcher Umstand bei der Art der Auf-

bringung und Ergänzung der Schützen von Wichtig-

keit war.

Der Kriegsgebrauch musste ferner von selbst

auf den Übelstand verschiedener Kaliber hinführen.

Wenn auch damals diese Verschiedenheit durch die

von der Grösse der Waffe abhängige Wirkung be-

dingt war, so beweisen doch die genauen Zeichen

an den Schäften und selbst an den Geschossen einer-

seits, und die diesen Zeichen entsprechende Son-

derung und Aufbewahrung derselben anderseits, dass

man Mühe hatte, die verschiedenen Kaliber ausein-

ander zu halten, um zu jeder Feuerwaffe schnell und

sicher die zugehörigen Geschosse zu finden.

Bei den Handbüchsen, deren Gewicht über die

Kraft der Hände nicht hinausgehen durfte, war schon

aus diesem Grunde die Verschiedenheit der Kaliber

begrenzt.

In der Kriegsordnung, Bl. 43, aus der Zeit von

Nürnbergs Krieg gegen Albrecht von Branden-

burg (1449—1450) hatten die «Hockenpüchsen»

die Zeichen c und d, die «simbel Hantpiichsen»

nur das Zeichen «e».

Nach dem Gürtler’-

schen Inventar vom

Jahre 1462, um

welche Zeit Nürn-

bergschon Tausende

von Hanclbiichsen in

seinen Zeughäusern

aufbewahrt hatte,

haben die «Simwel

Handbüchsen» das

Zeichen «e», ein Ge-

wicht von 5 Pfund und

schiessen il/4 Loth;

eine zweite Art Pland-

büchsen hatte das

Zeichen «f» und ein

Gewicht von S1/» Pfd.

Im Jahre 1472 beauf-

tragte der Rath von

Frankfurt seine

Büchsenmeister, 50

oder 60 Haken- oder

Handbüchsen anzu-

fertigen , «igliche

gattung uff einklotz».

Später wurden von den Büchsenschmieden Nürn-

bergs Plünderte von Handbüchsen zum Verkauf ge-

bracht, «alle uff ein klotz gerichtet», anderseits

Hessen die Kriegsherrn die bestellten Handbüchsen

nach einem bestimmten Muster arbeiten.

Auffallend ist, dass die Handfeuerwaffen sowohl

im Heidelberger Codex als auch im Hausbuche ohne

Abzug- und Visier-Vorrichtungen abgebildet sind.

Es ist eewiss — wie schon hervorgfehoben wurde

— dass die bisher construierten Abzugsvorrichtungen

nicht praktisch und verlässlich waren und dass man

aus diesem Grunde im Felde die Handfeuerwaffe

entweder selbst entzündete oder durch einen zweiten

Schützen abfeuern Hess; dieser Vorgang war einfach

und sicher.

Bei den Visier-Einrichtungen, welche schon in

verschiedenen Combinationen in Gebrauch standen,

war es möglich, dass der Schütze über den

höchsten Punkt der ringförmigen Verstärkung an

Fig. 53- Schützen mit Handbüchsen und Armrüsten aus dem «Mittel-

alterlichen Hausbuche». 1470—1490.