Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 15.1923

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.39945#0119

DOI Heft:

Heft 2

DOI Artikel:Schröder, Hans: Lüneburger Terrakotten der Renaissance

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.39945#0119

tüohl traben wir diefelbe Art der 3{nn- und Bleiglafuren, wie fie in der Cöpferkunft

verwandt wurden. Sie find ijier in meifterfyafter Ced)nik gebraucht, fd^arf und [auber

gegeneinander abgefefet, aber ihre Leuchtkraft ift weit ftärker als früher geworden. Ein

kaltes leuchtendes Blau, ein kräftiges Gelb, ein warmes fattes Grün, ein weiches Braunrot,

ein vornehmes Schokoladenbraun und ein mildes öCIeiß werden verwendet. Man denkt

unwillkürlich an die Leuchtkraft italienifcher farbiger Terrakotten, an die farbigen

Glafuren, mit denen fchon die Robbias um die ttlende des voraufgegangenen Jahr-

hunderts ihre Cüerke in glänzendfter SJeife überzogen. Aud) der Meifter unferer Lüne-

burger Arbeiten und feine Fjelfer verwenden Blei- und 3innglafuren in höchfter ted)~

nifcher Vollkommenheit, zudem auch für fehr kleine Details, eine Vollkommenheit, die

lange 3eit fpäter bei den farbigen Lüneburger Ofenkacheln zu fpüren ift, wie wir fold)e

in großer Auswahl in den Mufeen in Lüneburg und Hamburg finden1.

Bei den Cerrakotten des Baufes Roteftraße 6 aus dem Jahre 1553 ift die Cedjnik

und die Formengebung die gleiche. Vermutlich ßnd Plaftiken aus den 3wifd)enjahren

1548—53 an einer Reihe von Käufern verlorengegangen, wie z. B. in der FJeiligengeift-

ftraße 7 und 8 oder am Fjinter-Stintmarkt 7, wo noch Refte von folchen Plaftiken vorhanden

find. Das Lüneburger Mufeum bewahrt z. B. ein Medaillon (Männerkopf) von dem 1897

abgebrochenen ßaufe Gr. Bäckerftraße 29. An dem Baufe Roteftraße 6 nun fehen wir

Arbeiten aus der gleichen GUerkftatt, wie ße zehn Jahre vorher in ähnlicher Art zum

Baufe Münze 8 A und B geliefert wurden. Dann treten Köpfe in der Art wie am

Schütting auf, nur erfcheint die Modellierung von einzelnen Köpfen vornehmer Männer

und Frauen perfönlicher und pcherer, was Linienführung betrifft. Außerft feffelnd ift der

Kopf eines Mannes mit kühn fid) vorfchwingendem Spitjbart, der auf dem Kopfe eine

feltfame hohe Müfee mit langer weißer Feder trägt (Abb. 9—11).

Das letzte Baus, das bunte Cerrakotten, und zwar an feiner Seitenwand, trägt

— die urfprüngliche, jetjt erneuerte Faffade wird woßl den gleichen Schmuck befeffen

haben —, ift das Baus Gr. Bäckerftraße 15. Es ift, nach einer Infchrift im Bofflügel,

im Jahre 1558 gebaut worden und trägt zehn Cerrakotten. Außer Köpfen in der Art

von 1546 finden fid) daran zwei, die uns auffallen. Sie ßnd in einem ganz neuen Stil

geformt, wenn er auch ähnlich dem von 1543 ift. 3unäd)ft fällt ein Männerkopf (Abb. 12)

mit einer hohen fpifeen Mütje auf, der wieder, wie bei früheren Cerrakotten, von einem

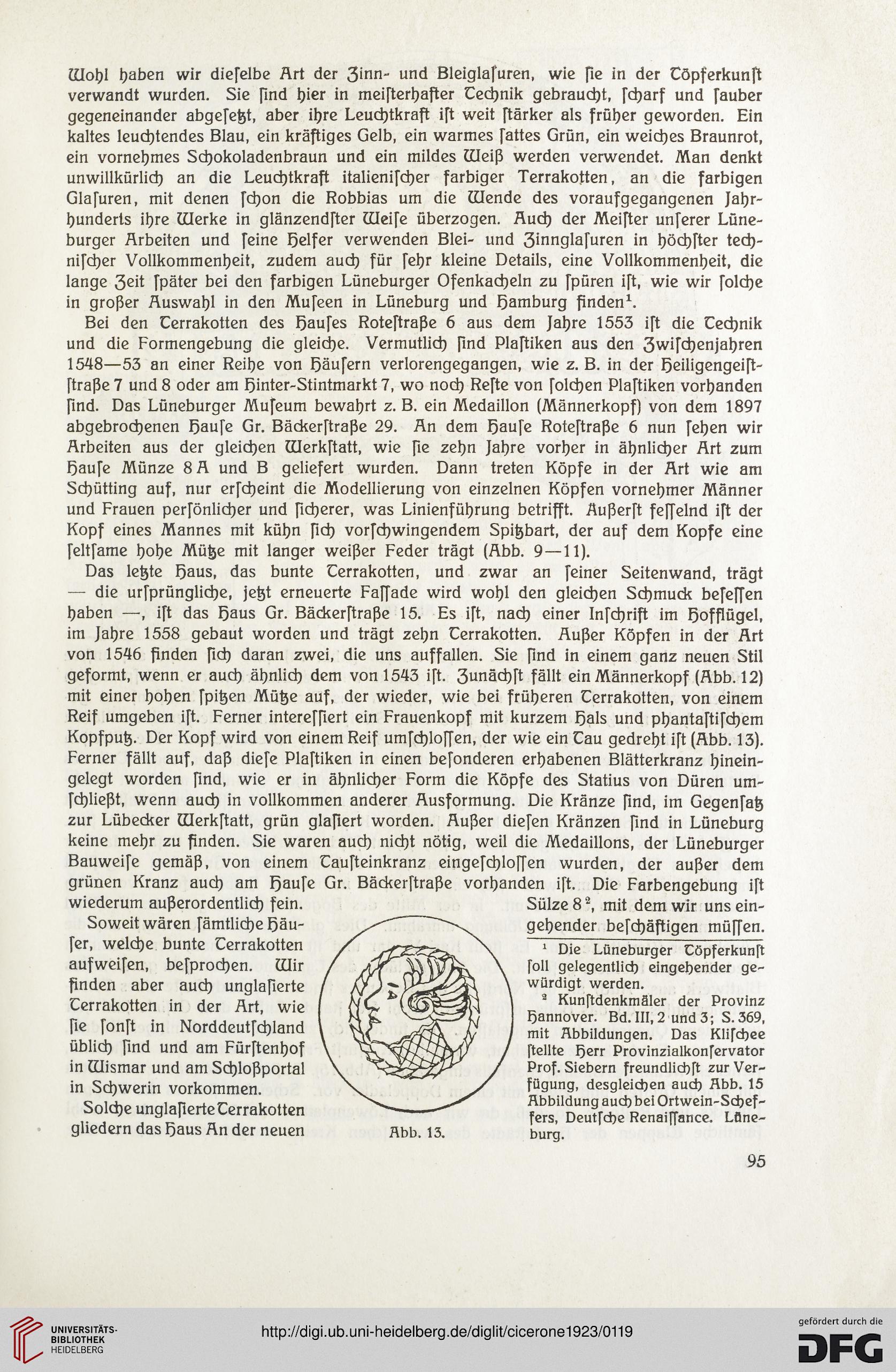

Reif umgeben ift. Ferner intereffiert ein Frauenkopf mit kurzem Bals und phantaftifchem

Kopfputs. Der Kopf wird von einem Reif umfd)loffen, der wie ein Cau gedreht ift (Abb. 13).

Ferner fällt auf, daß diefe Plaftiken in einen befonderen erhabenen Blätterkranz hinein-

gelegt worden ßnd, wie er in ähnlicher Form die Köpfe des Statius von Düren um-

fd)ließt, wenn auch in vollkommen anderer Ausformung. Die Kränze ßnd, im Gegenfafs

zur Lübecker GQerkftatt, grün glaßert worden. Außer diefen Kränzen ßnd in Lüneburg

keine mehr zu ßnden. Sie waren auch nicht nötig, weil die Medaillons, der Lüneburger

Bauweife gemäß, von einem Caufteinkranz eingefcßloffen wurden, der außer dem

grünen Kranz auch am Baufe Gr. Bäckerftraße vorhanden ift. Die Farbengebung ift

wiederum außerordentlich fein.

Soweit wären fämtliche Bäu-

fer, welche bunte Cerrakotten

aufweifen, befprocßen. £IIir

ßnden aber auch unglaperte

Cerrakotten in der Art, wie

ße fonft in Norddeutfcßland

üblich ßnd und am Fürftenhof

in ülismar und am Schloßportal

in Schwerin Vorkommen.

Solche unglaperte Cerrakotten

gliedern das Baus An der neuen

Abb. 13.

Sülze 82, mit dem wir uns ein-

gehender befchäßigen müffen.

1 Die Lüneburger Cöpferkunft

foll gelegentlich eingebender ge-

würdigt werden.

2 Kunftdenkmäler der Provinz

Bannover. Bd. III, 2 und 3; S. 369,

mit Abbildungen. Das Klifcbee

ftellte Berr Provinzialkonfervator

Prof. Siebern freundlicbft zur Ver-

fügung, desgleichen auch Abb. 15

Abbildung auch bei Ortwein-Schef-

fers, Deutfcbe Renaiffance. Lüne-

burg.

95

verwandt wurden. Sie find ijier in meifterfyafter Ced)nik gebraucht, fd^arf und [auber

gegeneinander abgefefet, aber ihre Leuchtkraft ift weit ftärker als früher geworden. Ein

kaltes leuchtendes Blau, ein kräftiges Gelb, ein warmes fattes Grün, ein weiches Braunrot,

ein vornehmes Schokoladenbraun und ein mildes öCIeiß werden verwendet. Man denkt

unwillkürlich an die Leuchtkraft italienifcher farbiger Terrakotten, an die farbigen

Glafuren, mit denen fchon die Robbias um die ttlende des voraufgegangenen Jahr-

hunderts ihre Cüerke in glänzendfter SJeife überzogen. Aud) der Meifter unferer Lüne-

burger Arbeiten und feine Fjelfer verwenden Blei- und 3innglafuren in höchfter ted)~

nifcher Vollkommenheit, zudem auch für fehr kleine Details, eine Vollkommenheit, die

lange 3eit fpäter bei den farbigen Lüneburger Ofenkacheln zu fpüren ift, wie wir fold)e

in großer Auswahl in den Mufeen in Lüneburg und Hamburg finden1.

Bei den Cerrakotten des Baufes Roteftraße 6 aus dem Jahre 1553 ift die Cedjnik

und die Formengebung die gleiche. Vermutlich ßnd Plaftiken aus den 3wifd)enjahren

1548—53 an einer Reihe von Käufern verlorengegangen, wie z. B. in der FJeiligengeift-

ftraße 7 und 8 oder am Fjinter-Stintmarkt 7, wo noch Refte von folchen Plaftiken vorhanden

find. Das Lüneburger Mufeum bewahrt z. B. ein Medaillon (Männerkopf) von dem 1897

abgebrochenen ßaufe Gr. Bäckerftraße 29. An dem Baufe Roteftraße 6 nun fehen wir

Arbeiten aus der gleichen GUerkftatt, wie ße zehn Jahre vorher in ähnlicher Art zum

Baufe Münze 8 A und B geliefert wurden. Dann treten Köpfe in der Art wie am

Schütting auf, nur erfcheint die Modellierung von einzelnen Köpfen vornehmer Männer

und Frauen perfönlicher und pcherer, was Linienführung betrifft. Außerft feffelnd ift der

Kopf eines Mannes mit kühn fid) vorfchwingendem Spitjbart, der auf dem Kopfe eine

feltfame hohe Müfee mit langer weißer Feder trägt (Abb. 9—11).

Das letzte Baus, das bunte Cerrakotten, und zwar an feiner Seitenwand, trägt

— die urfprüngliche, jetjt erneuerte Faffade wird woßl den gleichen Schmuck befeffen

haben —, ift das Baus Gr. Bäckerftraße 15. Es ift, nach einer Infchrift im Bofflügel,

im Jahre 1558 gebaut worden und trägt zehn Cerrakotten. Außer Köpfen in der Art

von 1546 finden fid) daran zwei, die uns auffallen. Sie ßnd in einem ganz neuen Stil

geformt, wenn er auch ähnlich dem von 1543 ift. 3unäd)ft fällt ein Männerkopf (Abb. 12)

mit einer hohen fpifeen Mütje auf, der wieder, wie bei früheren Cerrakotten, von einem

Reif umgeben ift. Ferner intereffiert ein Frauenkopf mit kurzem Bals und phantaftifchem

Kopfputs. Der Kopf wird von einem Reif umfd)loffen, der wie ein Cau gedreht ift (Abb. 13).

Ferner fällt auf, daß diefe Plaftiken in einen befonderen erhabenen Blätterkranz hinein-

gelegt worden ßnd, wie er in ähnlicher Form die Köpfe des Statius von Düren um-

fd)ließt, wenn auch in vollkommen anderer Ausformung. Die Kränze ßnd, im Gegenfafs

zur Lübecker GQerkftatt, grün glaßert worden. Außer diefen Kränzen ßnd in Lüneburg

keine mehr zu ßnden. Sie waren auch nicht nötig, weil die Medaillons, der Lüneburger

Bauweife gemäß, von einem Caufteinkranz eingefcßloffen wurden, der außer dem

grünen Kranz auch am Baufe Gr. Bäckerftraße vorhanden ift. Die Farbengebung ift

wiederum außerordentlich fein.

Soweit wären fämtliche Bäu-

fer, welche bunte Cerrakotten

aufweifen, befprocßen. £IIir

ßnden aber auch unglaperte

Cerrakotten in der Art, wie

ße fonft in Norddeutfcßland

üblich ßnd und am Fürftenhof

in ülismar und am Schloßportal

in Schwerin Vorkommen.

Solche unglaperte Cerrakotten

gliedern das Baus An der neuen

Abb. 13.

Sülze 82, mit dem wir uns ein-

gehender befchäßigen müffen.

1 Die Lüneburger Cöpferkunft

foll gelegentlich eingebender ge-

würdigt werden.

2 Kunftdenkmäler der Provinz

Bannover. Bd. III, 2 und 3; S. 369,

mit Abbildungen. Das Klifcbee

ftellte Berr Provinzialkonfervator

Prof. Siebern freundlicbft zur Ver-

fügung, desgleichen auch Abb. 15

Abbildung auch bei Ortwein-Schef-

fers, Deutfcbe Renaiffance. Lüne-

burg.

95