LÜüt?ttembet?gt{cbe Glas? und edctßemlcbncidet?

eine Untecfucbung (Fortsetzung*)

oon

öuftaü 6. paEautJßk

A uf Schaupp gehen nicht nur einige Schaumünzen,

wie z. B. die Biberacher Reformations-Jubiläums-

medaillen von 1717, oder gestochene Spielkarten zurück;

wir werden auch über sein Hauptwerk auf dem Gebiete

des Gemmenschnittes unterrichtet: 197 Kaiser-Bildnisse

in erhabenem Karneolschnitt, je 3/4" hoch und 1j&" breit,

von Julius Caesar, bezw. Arcadius über Karl den Großen

bis auf den ersten Lothringer auf dem römisch-deutschen

Kaiserthron, Franz 1. Diese für den reichen Kassier des

schwäbischen Kreises, Hartmann in Ulm, geschaffene

Serie, die die Signaturen „Schaupp fecit“ oder „S. f.“

trägt, wurde nach seinem Tode um drei weitere römisch-

deutsche Kaiserporträts bereichert und wechselte mehr-

fach ihren Besitzer25). Andere Arbeiten, wie Wappen-

und Petschaftsteine, sind nicht signiert, daher schwer

feststellbar; er soll auch

Bergkrystall graviert ha-

ben; ob damit etwa auch

Krystallgefäße gemeint

sind, ist nicht gesagt;

wahrscheinlich werden

es auch nur Siegelsteine

gewesen sein. Aller-

dings wird er — und

das könnte gegen diese

Annahme sprechen —

nicht nur mit dem

gleichzeitigen Nürnberger

Christoph Dorsch (1680

bis 1732) verglichen, der

ebenfalls zahlreiche Por-

trätgemmen fertigte, son-

dern auch mit dem viel

größeren Renaissance-Steinschneider Valerio Belli Vicen-

tino, von dem wir eine ganze Reihe guter, figuraler, personen-

reicher Arbeiten kennen. Und dieses Urteil stammt von

keinem Geringeren, als von seinem jüngeren und berühmteren,

ebenfalls aus Biberach stammenden Rivalen Johann

Lorenz Natter26), in dem wir den seinerzeit weitaus

am meisten gefeierten schwäbischen Edelsteinschneider

zu erblicken haben27). L. Natter wurde am 21. März

*) Siehe „Der Kunstwanderer“ März/Aprilheft 1920

25) Von Hartmann ging sie auf die Familie von Neubronner

über; 1832 wurde sie von Samuel und Aaron Schwab in Ichen-

hausen zum Verkauf angeboten; als ihr letzter Besitzer wird der

verstorbene Hofmarschall von Baidinger in Stuttgart genannt,

dessen Witwe sie aber — nach der mir von ihr erteilten Aus-

kunft — nicht mehr besitzt.

26) L. Natter: Traitd de la mdthode antique de graver en

pierres fines (London 1754); pröface, p. XVII.

2;) Die ausführlichste Biographie Natters von Amtsrichter a. D.

P. Beck im „Diözesanarchiv von Schwaben“ 1896 Heft 3, die im

Auszug auch in der Allgem. deutschen Biographie XXIII S. 286 ff.

und später (1905) als Sonderschriftchen des „Anzeigers vom Ober-

1705 als Sohn eines Garnsieders aus einer aus der

Schweiz zugewanderten Familie in Biberach geboren,

verbrachte daselbst aber nur seine erste Jugend als

Goldschmiedelehrling, um dann gleich seinem älteren

Heimatsgenossen G. F. Dinglinger das Reichsstädtchen

dauernd zu verlassen und, von Hof zu Hof ziehend, ein

noch bewegteres Wanderleben in der Fremde zu führen.

Schon seine Lehrzeit beim Siegelschneider J. R. Ochs

brachte ihn nach Bern, von wo er nach sechs Jahren

nach Italien zog, zunächst nach Venedig, dann (zwischen

1732 und 1735) nach Florenz zum letzten Mediceer-

Großherzog, wo er die entscheidende Bekanntschaft des

bekannten Gemmensammlers Baron Ph. von Stosch machte.

Diese und ähnliche

Beziehungen zu den

zünftigen Spezialisten

geschnittener Edel-

steine wurden für

Natter nach zwei Rich-

tungen maßgebend:

Einerseits tritt das

Interesse für den

Stempelschnitt gegen-

über dem Gemmen-

schnitt, besonders dem

von ihm mehr ge-

schätzten Intaglio-

schnitt, wesentlich zu-

rück, anderseits wirft

er sich dem Klassizis-

mus gänzlich in die

Arme, wodurch von

selbst die Verbindung

mit Biberach und Schwaben überhaupt, das damals

noch vor dem Rokoko stand, unterbrochen wird. Von

Italien, wo er noch für den Kardinal A. Albani in

Florenz und in Rom für den Papst Clemens XII. tätig

ist, kommt er zu Wilhelm IV. von Oranien nach Holland,

dann zu Christian VI. nach Dänemark, dann wiederholt

auf mehrere Jahre nach London, dem damaligen Zentrum

der klassischen Archäologie, wo er auch mit zwei Ab-

handlungen (1754 und 1764) geradezu unter die Fach-

schriftsteller geht. Weitere Reisen bringen ihn auch nach

Stockholm und zweimal nach Petersburg, wo ihn schließlich

am 27. Oktober 1763 der Tod ereilt. — Seine zahlreichen

land“ (Biberach) erschien, sowie in die deutsche Goldschmiede-

zeitung (Leipzig) vom 31. August 1907 S. 280 ff (mit 2 Abbildungen)

übergegangen ist. — Leider kennt Beck keine einzige Arbeit von

Natter nach dem Original, so daß dieser Teil wie die ganze stil-

kritische Würdigung erst einem Gemmenforscher zur Erledigung

Vorbehalten bleibt. Die Literatur, wie auch Gipsabdrücke der

wichtigsten Gemmen werden im städtischen Museum von Biberach

verwahrt, von wo sie mir Herr Reinhold Schelle in liebens-

würdigster Weise zur Verfügung stellte.

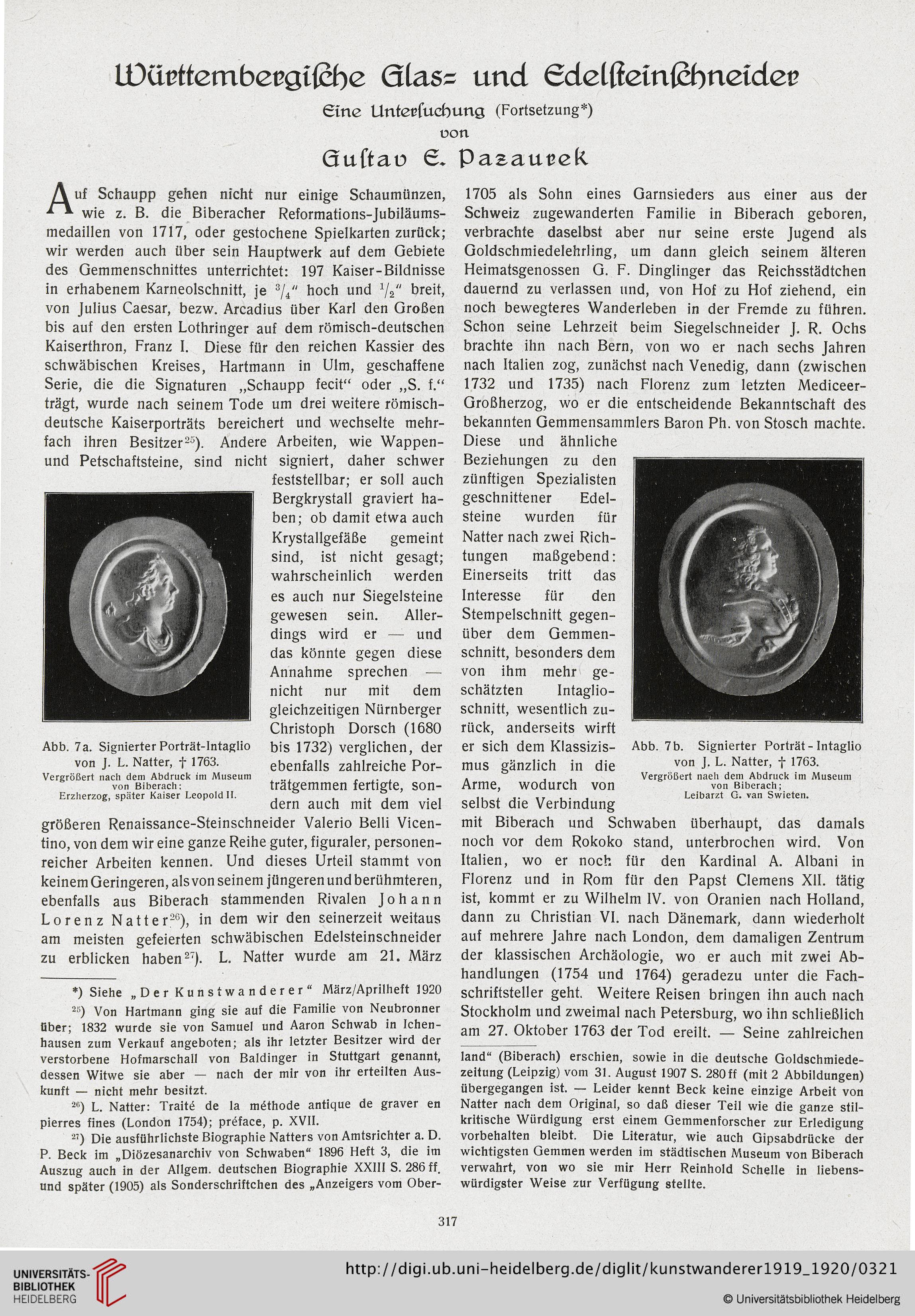

Abb. 7a. Signierter Porträt-Intaglio

von J. L. Natter, f 1763.

Vergrößert nach dem Abdruck im Museum

von Biberach:

Erzherzog, später Kaiser Leopold II.

Abb. 7b. Signierter Porträt-Intaglio

von J. L. Natter, f 1763.

Vergrößert naeh dem Abdruck im Museum

von Biberach;

Leibarzt G. van Swieten.

317

eine Untecfucbung (Fortsetzung*)

oon

öuftaü 6. paEautJßk

A uf Schaupp gehen nicht nur einige Schaumünzen,

wie z. B. die Biberacher Reformations-Jubiläums-

medaillen von 1717, oder gestochene Spielkarten zurück;

wir werden auch über sein Hauptwerk auf dem Gebiete

des Gemmenschnittes unterrichtet: 197 Kaiser-Bildnisse

in erhabenem Karneolschnitt, je 3/4" hoch und 1j&" breit,

von Julius Caesar, bezw. Arcadius über Karl den Großen

bis auf den ersten Lothringer auf dem römisch-deutschen

Kaiserthron, Franz 1. Diese für den reichen Kassier des

schwäbischen Kreises, Hartmann in Ulm, geschaffene

Serie, die die Signaturen „Schaupp fecit“ oder „S. f.“

trägt, wurde nach seinem Tode um drei weitere römisch-

deutsche Kaiserporträts bereichert und wechselte mehr-

fach ihren Besitzer25). Andere Arbeiten, wie Wappen-

und Petschaftsteine, sind nicht signiert, daher schwer

feststellbar; er soll auch

Bergkrystall graviert ha-

ben; ob damit etwa auch

Krystallgefäße gemeint

sind, ist nicht gesagt;

wahrscheinlich werden

es auch nur Siegelsteine

gewesen sein. Aller-

dings wird er — und

das könnte gegen diese

Annahme sprechen —

nicht nur mit dem

gleichzeitigen Nürnberger

Christoph Dorsch (1680

bis 1732) verglichen, der

ebenfalls zahlreiche Por-

trätgemmen fertigte, son-

dern auch mit dem viel

größeren Renaissance-Steinschneider Valerio Belli Vicen-

tino, von dem wir eine ganze Reihe guter, figuraler, personen-

reicher Arbeiten kennen. Und dieses Urteil stammt von

keinem Geringeren, als von seinem jüngeren und berühmteren,

ebenfalls aus Biberach stammenden Rivalen Johann

Lorenz Natter26), in dem wir den seinerzeit weitaus

am meisten gefeierten schwäbischen Edelsteinschneider

zu erblicken haben27). L. Natter wurde am 21. März

*) Siehe „Der Kunstwanderer“ März/Aprilheft 1920

25) Von Hartmann ging sie auf die Familie von Neubronner

über; 1832 wurde sie von Samuel und Aaron Schwab in Ichen-

hausen zum Verkauf angeboten; als ihr letzter Besitzer wird der

verstorbene Hofmarschall von Baidinger in Stuttgart genannt,

dessen Witwe sie aber — nach der mir von ihr erteilten Aus-

kunft — nicht mehr besitzt.

26) L. Natter: Traitd de la mdthode antique de graver en

pierres fines (London 1754); pröface, p. XVII.

2;) Die ausführlichste Biographie Natters von Amtsrichter a. D.

P. Beck im „Diözesanarchiv von Schwaben“ 1896 Heft 3, die im

Auszug auch in der Allgem. deutschen Biographie XXIII S. 286 ff.

und später (1905) als Sonderschriftchen des „Anzeigers vom Ober-

1705 als Sohn eines Garnsieders aus einer aus der

Schweiz zugewanderten Familie in Biberach geboren,

verbrachte daselbst aber nur seine erste Jugend als

Goldschmiedelehrling, um dann gleich seinem älteren

Heimatsgenossen G. F. Dinglinger das Reichsstädtchen

dauernd zu verlassen und, von Hof zu Hof ziehend, ein

noch bewegteres Wanderleben in der Fremde zu führen.

Schon seine Lehrzeit beim Siegelschneider J. R. Ochs

brachte ihn nach Bern, von wo er nach sechs Jahren

nach Italien zog, zunächst nach Venedig, dann (zwischen

1732 und 1735) nach Florenz zum letzten Mediceer-

Großherzog, wo er die entscheidende Bekanntschaft des

bekannten Gemmensammlers Baron Ph. von Stosch machte.

Diese und ähnliche

Beziehungen zu den

zünftigen Spezialisten

geschnittener Edel-

steine wurden für

Natter nach zwei Rich-

tungen maßgebend:

Einerseits tritt das

Interesse für den

Stempelschnitt gegen-

über dem Gemmen-

schnitt, besonders dem

von ihm mehr ge-

schätzten Intaglio-

schnitt, wesentlich zu-

rück, anderseits wirft

er sich dem Klassizis-

mus gänzlich in die

Arme, wodurch von

selbst die Verbindung

mit Biberach und Schwaben überhaupt, das damals

noch vor dem Rokoko stand, unterbrochen wird. Von

Italien, wo er noch für den Kardinal A. Albani in

Florenz und in Rom für den Papst Clemens XII. tätig

ist, kommt er zu Wilhelm IV. von Oranien nach Holland,

dann zu Christian VI. nach Dänemark, dann wiederholt

auf mehrere Jahre nach London, dem damaligen Zentrum

der klassischen Archäologie, wo er auch mit zwei Ab-

handlungen (1754 und 1764) geradezu unter die Fach-

schriftsteller geht. Weitere Reisen bringen ihn auch nach

Stockholm und zweimal nach Petersburg, wo ihn schließlich

am 27. Oktober 1763 der Tod ereilt. — Seine zahlreichen

land“ (Biberach) erschien, sowie in die deutsche Goldschmiede-

zeitung (Leipzig) vom 31. August 1907 S. 280 ff (mit 2 Abbildungen)

übergegangen ist. — Leider kennt Beck keine einzige Arbeit von

Natter nach dem Original, so daß dieser Teil wie die ganze stil-

kritische Würdigung erst einem Gemmenforscher zur Erledigung

Vorbehalten bleibt. Die Literatur, wie auch Gipsabdrücke der

wichtigsten Gemmen werden im städtischen Museum von Biberach

verwahrt, von wo sie mir Herr Reinhold Schelle in liebens-

würdigster Weise zur Verfügung stellte.

Abb. 7a. Signierter Porträt-Intaglio

von J. L. Natter, f 1763.

Vergrößert nach dem Abdruck im Museum

von Biberach:

Erzherzog, später Kaiser Leopold II.

Abb. 7b. Signierter Porträt-Intaglio

von J. L. Natter, f 1763.

Vergrößert naeh dem Abdruck im Museum

von Biberach;

Leibarzt G. van Swieten.

317