Das Glockenbaus (1482) zeigt einen [dtjönen Fries aus kraftvoll geftalteten Löwen und

einem tüeinlaubmufter. Das Lüneburger Mufeum, deffen Scbä&e viel zu wenig bekannt

find, weift unter anderen Formfteinen eine grün glaflerte Platte aus gotifdjer 3eit auf

(35 cm hoch, 36 cm breit, 10 cm ftark), mit einem ftark vortretenden weiblichen Kopf

in der Mitte, von gotifd)em Laubwerk umgeben, der zeigt, welch hoben Stand diefe

Technik in gotifdjer 3eit in Lüneburg erreicht hatte1 (Äbb. 1).

Für unfere Unterfucbung kommen 13 Däufer mit etwa 125 Plaftiken in Betracht. Die Däufer

weifen fämtlich gotifdje Bauweife auf. Doch ift mehrfach die Breitfeite des Daufes der

Straße zugekehrt. Diefe Drehung ift eine Errungenfchaft der Renaiffance. Die Bauten

find durch das bekannte Tauornament reich gegliedert. Die Terrakotten pnd fämtlich

in Tauftabkränze eingela^en, wodurch pe eine kräpige Umrahmung und ftarke Be-

tonung erfahren. Die älteften Terrakotten pnden wir an dem Fjaufe der Münze 8 Ä

undB, wie fdjon erwähnt, aus dem Jahre 1543. Än feiner Fapade bepnden pch 13 wohl-

erhaltene Terrakotten. Es pnd Männerköpfe und eine Darftellung aus dem Leben Simfons.

Es ift dies das einzige Daus in Lüneburg, das nur Männerköpfe aufweift (Äbb. 2 u. 3).

CUährend pch fpäter faft nur Propldarftellungen pnden, pnd die Köpfe diefes Daufes

bis auf zwei, die im Fjalbproßl gegeben pnd, en face gefehen. Ulir haben keine Fürften-

oder Patrizierköpfe vor uns. In derber, kräpiger, ftark erhabener Modellierung pnd

Köpfe einfacher Bürgersleute dargeftellt. Mithop2 nimmt fetjon an, daß diefes Daus die

ehemalige Münze der Stadt ift, für welche die Bauausgaben ein Jahr fpäter tatsächlich

in den Kämmereirechnungen gebucht werden. Sollten wir es hier etwa mit den Porträts

des Münzmeifters, des Ulardeins und der Goldfehmiede, welche ihm unterteilt waren,

zu tun haben? Kein Kopf gleicht dem andern, Barttracht, Kopfbedeckung pnd ftets

verfchieden. Die Köpfe find fo kräpig modelliert, daß wir die Dand fpüren, die pe frei

nach dem Leben geformt hat. Sämtliche Köpfe pnd mit bunten Schmelzfarben in der

Ärt der Töpferglafuren bedeckt. Nur wenige Farben find verwendet. Der Untergrund

ift meiftens blau, nur einige Köpfe pepen auf gelbem Dintergrunde. Bei fpäteren

Arbeiten tritt das Gelb als Grundfarbe nie mehr auf, es wird dazu nur noch das Blau

verwendet. Das Gepdp ift weiß, die Lippen pnd ftets rot, Bart und Daare gelb oder

fchwarz glapert. Für die einfache bürgerliche Kleidung wird gelb, grün oder braunrot

gewählt. Eine Reihe von diefen Köpfen zeigt eben die bei Fhafe erwähnte „quadratifche“

Form. Späterhin findet pch faft ausfchließlich die Rundform. Solche Platten werden

mit siven (Scheiben) bezeichnet. Äuf einer Platte fteht der Kopf auf einem kleinen Sockel.

Äuf dem Sockelfuß ift in einer Kartufcße mit fcpwarzer Farbe die 3aßl 1543 einge-

brannt. Außerordentlich charakteriftifd) wirkt ein Künftlerkopf, der, wie mir fcheint, an

dem Epitaph des Dartwicp Stöterogge in der St. Johanniskirche aus dem Jahre 1552

wiederkehrt (Äbb. 3 rechts).

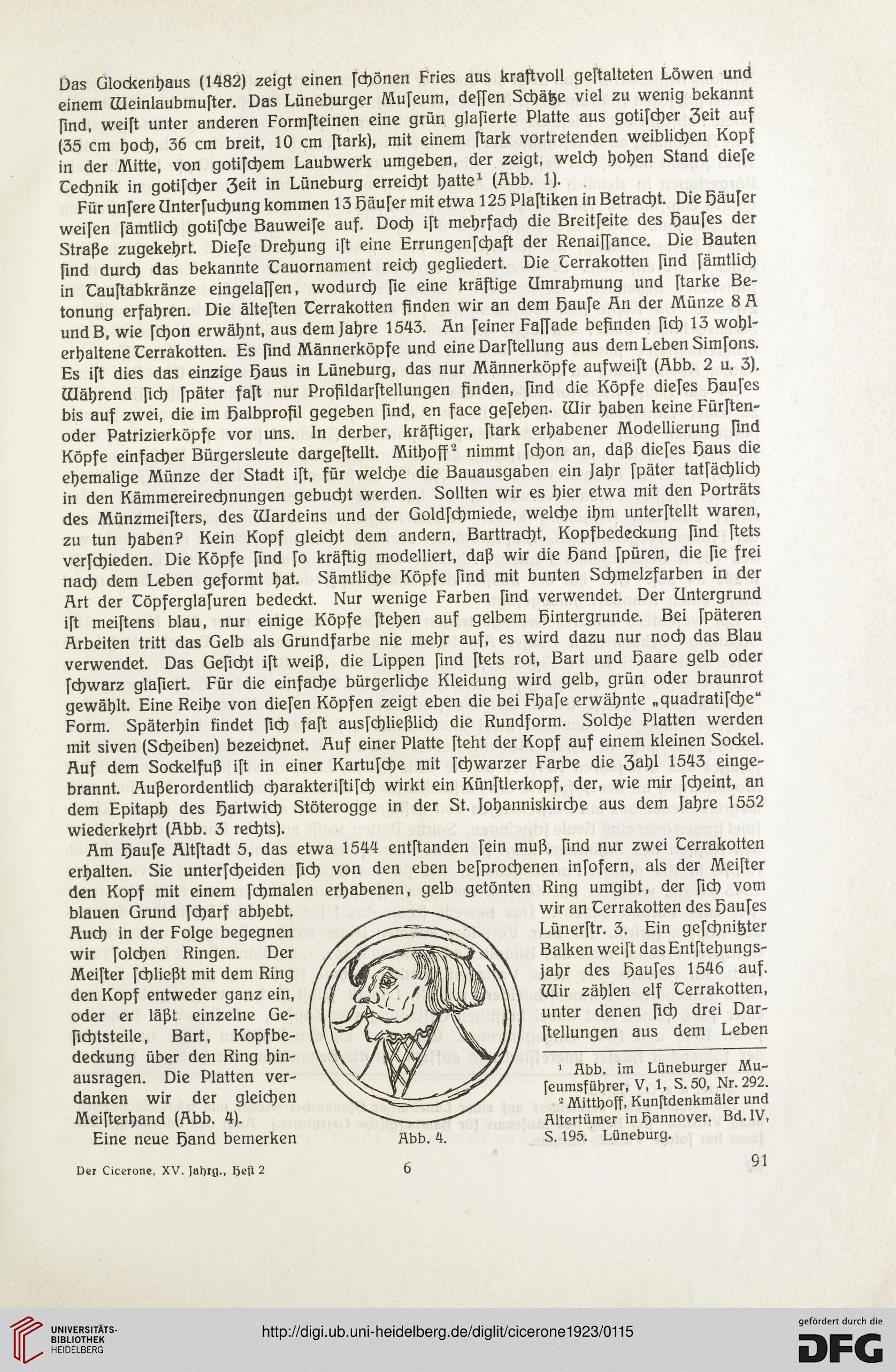

Am Daufe Ältftadt 5, das etwa 1544 entftanden fein muß, pnd nur zwei Terrakotten

erhalten. Sie unterfcheiden pch von den eben befproepenen infofern, als der Meifter

den Kopf mit einem fchmalen erhabenen, gelb getönten Ring umgibt, der pch vom

blauen Grund feparf abhebt.

Auch in der Folge begegnen

wir folchen Ringen. Der

Meifter fdpießt mit dem Ring

den Kopf entweder ganz ein,

oder er läßt einzelne Ge-

pchtsteile, Bart, Kopfbe-

deckung über den Ring hin-

ausragen. Die Platten ver-

danken wir der gleichen

Meifterhand (Äbb. 4).

Eine neue Dand bemerken

Der Cicerone, XV. Jabrfl., f)efl 2

wir an Terrakotten des Daufes

Lünerftr. 3. Ein gefcpnitjter

Balken weift das Entftepungs-

jahr des Daufes 1546 auf.

ödir zählen elf Terrakotten,

unter denen pch drei Dar-

ftellungen aus dem Leben

1 Hbb. im Lüneburger Mu-

feumsfübrer, V, 1, S. 50, Nr. 292.

3 Mittboff, Kunftdenkmäler und

Altertümer inDannover- Bd. IV,

S. 195. Lüneburg.

6 91

einem tüeinlaubmufter. Das Lüneburger Mufeum, deffen Scbä&e viel zu wenig bekannt

find, weift unter anderen Formfteinen eine grün glaflerte Platte aus gotifdjer 3eit auf

(35 cm hoch, 36 cm breit, 10 cm ftark), mit einem ftark vortretenden weiblichen Kopf

in der Mitte, von gotifd)em Laubwerk umgeben, der zeigt, welch hoben Stand diefe

Technik in gotifdjer 3eit in Lüneburg erreicht hatte1 (Äbb. 1).

Für unfere Unterfucbung kommen 13 Däufer mit etwa 125 Plaftiken in Betracht. Die Däufer

weifen fämtlich gotifdje Bauweife auf. Doch ift mehrfach die Breitfeite des Daufes der

Straße zugekehrt. Diefe Drehung ift eine Errungenfchaft der Renaiffance. Die Bauten

find durch das bekannte Tauornament reich gegliedert. Die Terrakotten pnd fämtlich

in Tauftabkränze eingela^en, wodurch pe eine kräpige Umrahmung und ftarke Be-

tonung erfahren. Die älteften Terrakotten pnden wir an dem Fjaufe der Münze 8 Ä

undB, wie fdjon erwähnt, aus dem Jahre 1543. Än feiner Fapade bepnden pch 13 wohl-

erhaltene Terrakotten. Es pnd Männerköpfe und eine Darftellung aus dem Leben Simfons.

Es ift dies das einzige Daus in Lüneburg, das nur Männerköpfe aufweift (Äbb. 2 u. 3).

CUährend pch fpäter faft nur Propldarftellungen pnden, pnd die Köpfe diefes Daufes

bis auf zwei, die im Fjalbproßl gegeben pnd, en face gefehen. Ulir haben keine Fürften-

oder Patrizierköpfe vor uns. In derber, kräpiger, ftark erhabener Modellierung pnd

Köpfe einfacher Bürgersleute dargeftellt. Mithop2 nimmt fetjon an, daß diefes Daus die

ehemalige Münze der Stadt ift, für welche die Bauausgaben ein Jahr fpäter tatsächlich

in den Kämmereirechnungen gebucht werden. Sollten wir es hier etwa mit den Porträts

des Münzmeifters, des Ulardeins und der Goldfehmiede, welche ihm unterteilt waren,

zu tun haben? Kein Kopf gleicht dem andern, Barttracht, Kopfbedeckung pnd ftets

verfchieden. Die Köpfe find fo kräpig modelliert, daß wir die Dand fpüren, die pe frei

nach dem Leben geformt hat. Sämtliche Köpfe pnd mit bunten Schmelzfarben in der

Ärt der Töpferglafuren bedeckt. Nur wenige Farben find verwendet. Der Untergrund

ift meiftens blau, nur einige Köpfe pepen auf gelbem Dintergrunde. Bei fpäteren

Arbeiten tritt das Gelb als Grundfarbe nie mehr auf, es wird dazu nur noch das Blau

verwendet. Das Gepdp ift weiß, die Lippen pnd ftets rot, Bart und Daare gelb oder

fchwarz glapert. Für die einfache bürgerliche Kleidung wird gelb, grün oder braunrot

gewählt. Eine Reihe von diefen Köpfen zeigt eben die bei Fhafe erwähnte „quadratifche“

Form. Späterhin findet pch faft ausfchließlich die Rundform. Solche Platten werden

mit siven (Scheiben) bezeichnet. Äuf einer Platte fteht der Kopf auf einem kleinen Sockel.

Äuf dem Sockelfuß ift in einer Kartufcße mit fcpwarzer Farbe die 3aßl 1543 einge-

brannt. Außerordentlich charakteriftifd) wirkt ein Künftlerkopf, der, wie mir fcheint, an

dem Epitaph des Dartwicp Stöterogge in der St. Johanniskirche aus dem Jahre 1552

wiederkehrt (Äbb. 3 rechts).

Am Daufe Ältftadt 5, das etwa 1544 entftanden fein muß, pnd nur zwei Terrakotten

erhalten. Sie unterfcheiden pch von den eben befproepenen infofern, als der Meifter

den Kopf mit einem fchmalen erhabenen, gelb getönten Ring umgibt, der pch vom

blauen Grund feparf abhebt.

Auch in der Folge begegnen

wir folchen Ringen. Der

Meifter fdpießt mit dem Ring

den Kopf entweder ganz ein,

oder er läßt einzelne Ge-

pchtsteile, Bart, Kopfbe-

deckung über den Ring hin-

ausragen. Die Platten ver-

danken wir der gleichen

Meifterhand (Äbb. 4).

Eine neue Dand bemerken

Der Cicerone, XV. Jabrfl., f)efl 2

wir an Terrakotten des Daufes

Lünerftr. 3. Ein gefcpnitjter

Balken weift das Entftepungs-

jahr des Daufes 1546 auf.

ödir zählen elf Terrakotten,

unter denen pch drei Dar-

ftellungen aus dem Leben

1 Hbb. im Lüneburger Mu-

feumsfübrer, V, 1, S. 50, Nr. 292.

3 Mittboff, Kunftdenkmäler und

Altertümer inDannover- Bd. IV,

S. 195. Lüneburg.

6 91