Bund Deutscher Kunsterzieher [Hrsg.]

Kunst und Jugend

— N.F. 5.1925

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.22865#0343

DOI Heft:

Heft 12 (Dezember 1925)

DOI Artikel:Könitzer, Paul: Wege zur Seele des Kunstwerkes: Zeichnen und Kunstbetrachtung in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung und Befruchtung, ein Lehrgespräch auf der Oberstufe

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.22865#0343

Abb.ü

Abb. U

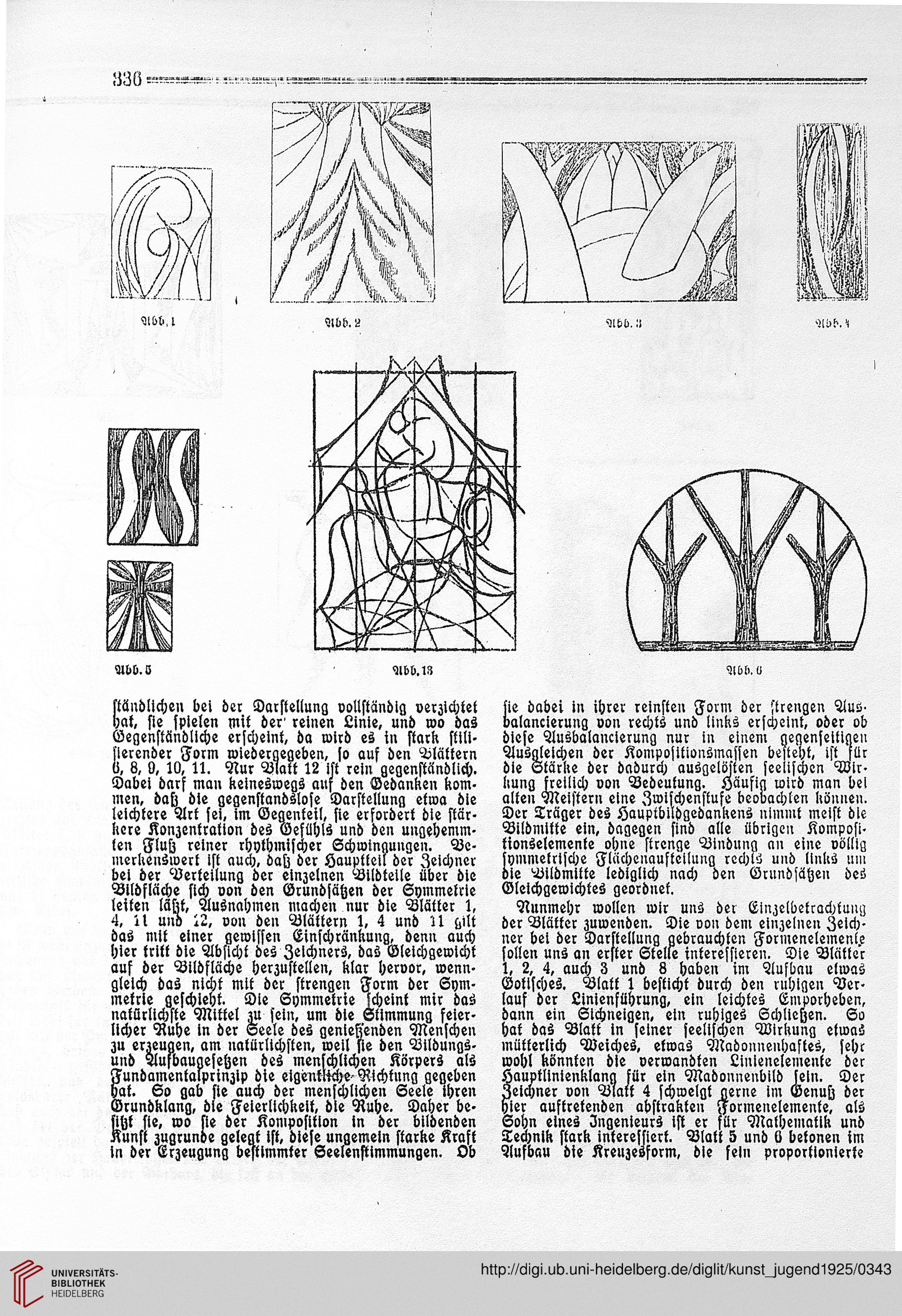

ständlichen bei der Darftellung vollständlg verzichtet

yat, sie splelen mit der^ reinen Linie, und wo das

Gegenständliche erscheint, da wird es in stark stili.

slerender Form wiedergegsben, so auf den Blältern

ti, 6, 0, 10, 11. Nur Blatt 12 Ist rein gegenständlich.

Dabei darf ma» keineswegs a»f den Gedanken kom-

men, dak die gegenstandslose Darstejlung elwa die

leichtere Art sei, im Gegenteil, sie erfordert die stär-

kere Konzentration des Geftihls und den ungehemm-

ten Flusz reiner rhythmischer Schwinaungen. Be-

inerkenSwert Ist auch, bast der Hauvkteil der Zeichner

bei der Berteilung der einzelnen Bildteile über die

Bildfläche sich von den Grundsätzen der Symmelrie

leiten läht, Ausnahmen machen nur die Blätlsr 1,

4, 1l uns 12, von den Blättern 1, 4 und 11 gilt

das mit einer gewissen Einschränkung, dsnn auch

hier trilt dis Absicht des ZelchnerS, das Gleichgewicht

auf dsr Bildflächs herzustellen, klar hervor, wenn-

gleich das nicht mit der strengen Form der Sym-

mekrle geschieht. Die Symmetrie Zcheint mir das

natürlichste Mittel zu setn, um die Stlmmung feier-

licher Ruhe in der Seele des genieffenden Menschen

zu erzeugen, am nalürlichsten, weil fle den Vildungs-

und Aufbauaesetzen des menschlichen Körpers als

Fundamenkalprinzip die eigentttche-Nichtung gegeben

hat. So gab sie auch der menschlichen Seele ihren

Drundklang, die Feierlichkeit, die Ruhe. Daher be-

sttzt sie, wo ste der Komposition in der bildenden

Kunst zugrunde gelegt ist, diese ungemein starke Kraft

in der Erzeugung destimmter Seelenstimmungen. Ob

sie dabei in ihrer reinsten Form Ler strengen Aus-

balanclerung von rechts und links erscheint, oder ob

diese Ausbalanclerung nur in eineni gegenseitigeii

Ausgleichen der Kompositionsmassen beneht, ist llr

dle Vkärke der dadurch ausgelösten seelischen Wir-

kung freilich von Bedeukung. Zäufig wird man bei

alten Meistern eine Zwischenskufe beobachten können.

Der Träger des Hauplbildgedankens nlmmt meist die

Bildmitte ein, dagegen sind alle übrigcn Komposi-

tionselemente ohne strenge Binduna an eine völlig

symmekrische Flüchenaufteilung rechls und links um

die Bildmitte lediglich nach den Grundsätzen des

Gleichgewichtes geordnet.

Nunmehr wollen wir uns der Einzelbekrachtung

der Blätker zuwenden. Die von dem einzelnen Zelch-

ner bei der Darstellung gebrauchken Formenelsmenl.e

sollen uns an erster Stelle interessieren. Die Blätter

1, 2, 4, auch 3 und 8 haben im Aufbau elwas

Gotisches. Blatk 1 besticht durch den ruhigen Ber-

lauf der Linienführung, ein leichtes Emporheben,

dann ein Sichneigen, ein ruhiges Schliegen. So

hat das Blatt in seiner seelischen Wirkung etwaS

mütterlich Weiches, ekwas Madonnenhaftes, sehc

wohl könnken die verwandtsn Linlenelemenke der

Hauvtlinienklang für ein Madonnenbild sein. Der

Zeichner von Blakt 4 schwelgk gerne im Genutz der

hier auftrekenden abstrakken Formenelemente. als

Sohn eines tzngenieurs ist er für Malhemakik und

Technik stark inkeressierk. Blatt 5 und ü bekonen im

Aufbau die Kreuzesform, die fein proportionierte

Abb. U

ständlichen bei der Darftellung vollständlg verzichtet

yat, sie splelen mit der^ reinen Linie, und wo das

Gegenständliche erscheint, da wird es in stark stili.

slerender Form wiedergegsben, so auf den Blältern

ti, 6, 0, 10, 11. Nur Blatt 12 Ist rein gegenständlich.

Dabei darf ma» keineswegs a»f den Gedanken kom-

men, dak die gegenstandslose Darstejlung elwa die

leichtere Art sei, im Gegenteil, sie erfordert die stär-

kere Konzentration des Geftihls und den ungehemm-

ten Flusz reiner rhythmischer Schwinaungen. Be-

inerkenSwert Ist auch, bast der Hauvkteil der Zeichner

bei der Berteilung der einzelnen Bildteile über die

Bildfläche sich von den Grundsätzen der Symmelrie

leiten läht, Ausnahmen machen nur die Blätlsr 1,

4, 1l uns 12, von den Blättern 1, 4 und 11 gilt

das mit einer gewissen Einschränkung, dsnn auch

hier trilt dis Absicht des ZelchnerS, das Gleichgewicht

auf dsr Bildflächs herzustellen, klar hervor, wenn-

gleich das nicht mit der strengen Form der Sym-

mekrle geschieht. Die Symmetrie Zcheint mir das

natürlichste Mittel zu setn, um die Stlmmung feier-

licher Ruhe in der Seele des genieffenden Menschen

zu erzeugen, am nalürlichsten, weil fle den Vildungs-

und Aufbauaesetzen des menschlichen Körpers als

Fundamenkalprinzip die eigentttche-Nichtung gegeben

hat. So gab sie auch der menschlichen Seele ihren

Drundklang, die Feierlichkeit, die Ruhe. Daher be-

sttzt sie, wo ste der Komposition in der bildenden

Kunst zugrunde gelegt ist, diese ungemein starke Kraft

in der Erzeugung destimmter Seelenstimmungen. Ob

sie dabei in ihrer reinsten Form Ler strengen Aus-

balanclerung von rechts und links erscheint, oder ob

diese Ausbalanclerung nur in eineni gegenseitigeii

Ausgleichen der Kompositionsmassen beneht, ist llr

dle Vkärke der dadurch ausgelösten seelischen Wir-

kung freilich von Bedeukung. Zäufig wird man bei

alten Meistern eine Zwischenskufe beobachten können.

Der Träger des Hauplbildgedankens nlmmt meist die

Bildmitte ein, dagegen sind alle übrigcn Komposi-

tionselemente ohne strenge Binduna an eine völlig

symmekrische Flüchenaufteilung rechls und links um

die Bildmitte lediglich nach den Grundsätzen des

Gleichgewichtes geordnet.

Nunmehr wollen wir uns der Einzelbekrachtung

der Blätker zuwenden. Die von dem einzelnen Zelch-

ner bei der Darstellung gebrauchken Formenelsmenl.e

sollen uns an erster Stelle interessieren. Die Blätter

1, 2, 4, auch 3 und 8 haben im Aufbau elwas

Gotisches. Blatk 1 besticht durch den ruhigen Ber-

lauf der Linienführung, ein leichtes Emporheben,

dann ein Sichneigen, ein ruhiges Schliegen. So

hat das Blatt in seiner seelischen Wirkung etwaS

mütterlich Weiches, ekwas Madonnenhaftes, sehc

wohl könnken die verwandtsn Linlenelemenke der

Hauvtlinienklang für ein Madonnenbild sein. Der

Zeichner von Blakt 4 schwelgk gerne im Genutz der

hier auftrekenden abstrakken Formenelemente. als

Sohn eines tzngenieurs ist er für Malhemakik und

Technik stark inkeressierk. Blatt 5 und ü bekonen im

Aufbau die Kreuzesform, die fein proportionierte