Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 19.1927

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0028

DOI Heft:

Heft 1

DOI Artikel:Friedländer, Max J.: Neues zu Quentin Massys

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0028

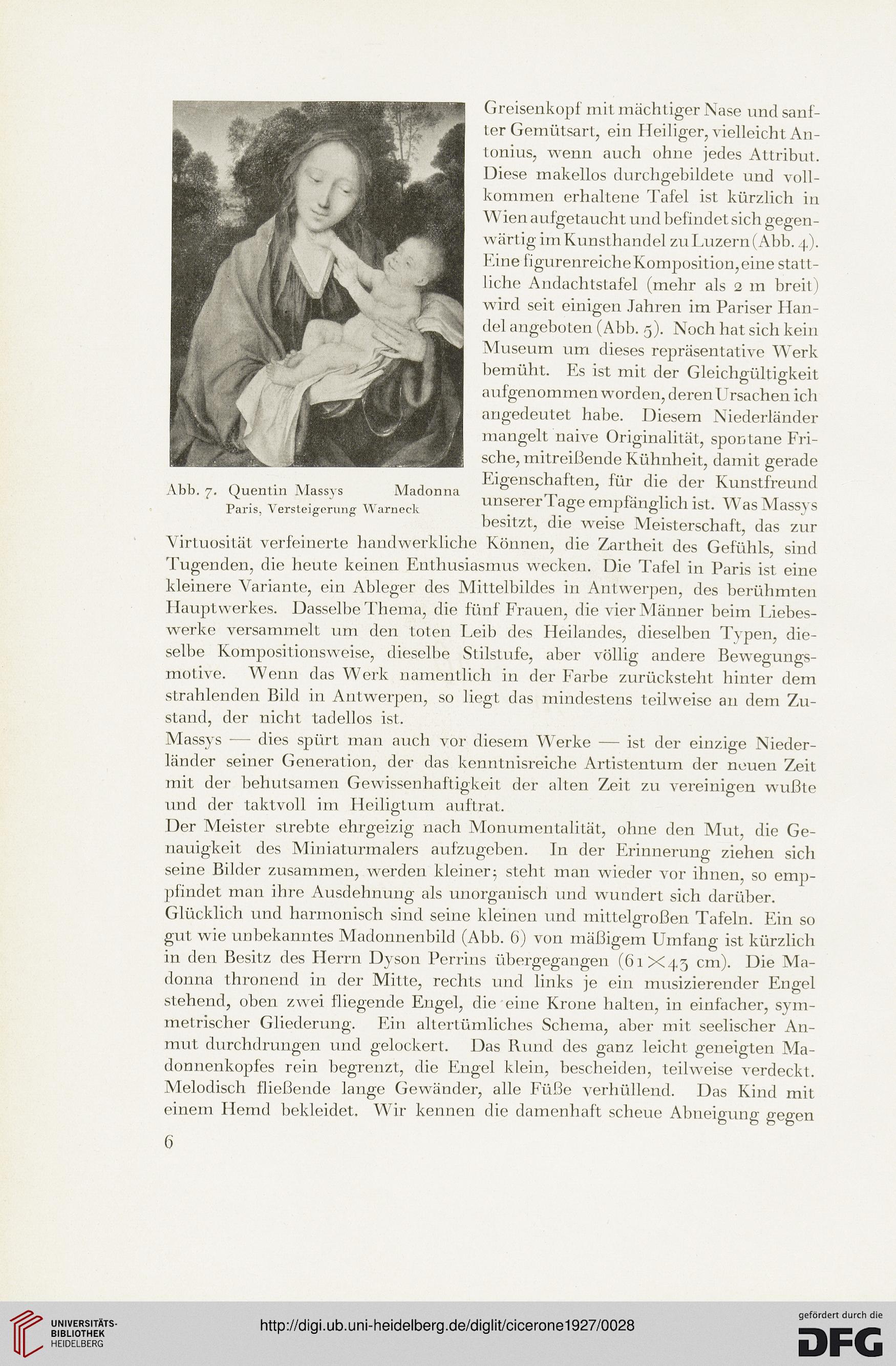

Abb. 7. Quentin Massys Madonna

Paris, Versteigerung Warneck

Greisenkopf mit mächtiger Nase und sanf-

ter Gemütsart, ein Heiliger, vielleicht An-

tonius, wenn auch ohne jedes Attribut.

Diese makellos durchgebildete und voll-

kommen erhaltene Tafel ist kürzlich in

Wien aufgetaucht und befindet sich gegen-

wärtig im Kunsthandel zu Luzern (Abb. 4).

Eine figurenreicheKomposition,eine statt-

liche Andachtstafel (mehr als 2 m breit)

wird seit einigen Jahren im Pariser Han-

del angeboten (Abb. 5). Noch hat sich kein

Museum um dieses repräsentative Werk

bemüht. Es ist mit der Gleichgültigkeit

aufgenommen worden, derenUrsachen ich

angedeutet habe. Diesem Niederländer

mangelt naive Originalität, spontane Fri-

sche, mitreißende Kühnheit, damit gerade

Eigenschaften, für die der Kunstfreund

unserer Tage empf änglich ist. Was Massys

besitzt, die weise Meisterschaft, das zur

Virtuosität verfeinerte handwerkliche Können, die Zartheit des Gefühls, sind

Tugenden, die heute keinen Enthusiasmus wecken. Die Tafel in Paris ist eine

kleinere Variante, ein Ableger des Mittelbildes in Antwerpen, des berühmten

Elauptwerkes. Dasselbe Thema, die fünf Frauen, die vier Männer beim Liebes-

werke versammelt um den toten Leib des Heilandes, dieselben Typen, die-

selbe Kompositionsweise, dieselbe Stilstufe, aber völlig andere Bewegungs-

motive. Wenn das Werk namentlich in der Farbe zurücksteht hinter dem

strahlenden Bild in Antwerpen, so liegt das mindestens teilweise an dem Zu-

stand, der nicht tadellos ist.

Massys — dies spürt man auch vor diesem Werke — ist der einzige Nieder-

länder seiner Generation, der das kenntnisreiche Artistentum der neuen Zeit

mit der behutsamen Gewissenhaftigkeit der alten Zeit zu vereinigen wußte

und der taktvoll im Heiligtum auftrat.

Der Meister strebte ehrgeizig nach Monumentalität, ohne den Mut, die Ge-

nauigkeit des Miniaturmalers aufzugeben. In der Erinnerung ziehen sich

seine Bilder zusammen, werden kleiner^ steht man wieder vor ihnen, so emp-

pfindet man ihre Ausdehnung als unorganisch und wundert sich darüber.

Glücklich und harmonisch sind seine kleinen und mittelgroßen Tafeln. Ein so

gut wie unbekanntes Madonnenbild (Abb. 6) von mäßigem Umfang ist kürzlich

in den Besitz des Herrn Dyson Perrins übergegangen (61X45 cm). Die Ma-

donna thronend in der Mitte, rechts und links je ein musizierender Engel

stehend, oben zwei fliegende Engel, die eine Krone halten, in einfacher, sym-

metrischer Gliederung. Ein altertümliches Schema, aber mit seelischer An-

mut durchdrungen und gelockert. Das Rund des ganz leicht geneigten Ma-

donnenkopfes rein begrenzt, die Engel klein, bescheiden, teilweise verdeckt.

Melodisch fließende lange Gewänder, alle Füße verhüllend. Das Kind mit

einem Hemd bekleidet. Wir kennen die damenhaft scheue Abneigung gegen

6